论合音与汉语音节构成及语音规则的关联①

——基于中原官话28个方言点的语料

孙 红 举

(西南大学 文学院,重庆市 400715)

论合音与汉语音节构成及语音规则的关联①

——基于中原官话28个方言点的语料

孙 红 举

(西南大学 文学院,重庆市 400715)

摘要:在汉语中,合音与相连并用的前后字的音节构成及语音规则有密切联系,一定的外部语音环境和适当的音节构成都有利于合音的形成。合音时,合音成分必须在一个音步的框架中;声母方面,合音后字音节的声母多是零声母或发音部位靠后的擦音、塞音或塞擦音,且合音前后字音节的声母都多是不送气辅音;韵母方面,合音前字音节的主要元音多是开口度较小的中、高元音,而合音后字音节则大多以a为主要元音。合音在形成过程中要受到特定方言音系结构规则的制约,合音也能够生成方言中单字音系统中不存在的音节形式,这在一定程度上能够影响并改进方言的音节结构系统。

关键词:合音;中原官话;音节构成;语音规则;音韵特点

一、研究背景

合音是语言中常见的、具有普遍性的音变现象,就汉语而言,合音指“两个或两个以上相连并用的音节融合为一个音节的现象”[1]。由于命名视角侧重点的不同,合音在学界有多种叫法:罗常培和王均[2]称“减音”,胡石根[3]称“语素的并合”,林修旭[4]称“音节缩减”(syllable contraction),萧宇超[5]称“音节连并”,钟荣富[6]和张济川[7]称“音节合并”,罗安源等[8]称“并音”,Chierh Cheng和Yi Xu[9]称“极性音段缩减”(extreme/severe segmental reduction),等等。合音有词汇性合音和语法性合音[10]80两种,词汇性合音主要由词根语素和非构形语素合音而成,如:“(不)需要”合音为“(不)消”、“这样(子)”合音为“酱(子)”等;语法性合音主要由词根语素和构形语素合音而成,如儿化、动词变韵、子变韵、小称变韵等。本文基于词汇性合音语料对相关问题进行考察。

(一)研究现状

合音现象发生于特定的语音系统并受其制约和影响,与系统自身的特点相适应。本文认为,汉语的合音现象是前后几个音节界限模糊、音节构成要素重组并整合为一个音节的现象,对合音与汉语音节、音节构成和语音规则之间的关联关系进行考察颇有必要。合音音节的形成包括音段成分的融合和超音段成分的融合两个部分,二者各有不同的机制和规律,是相对独立的过程。前后成分能否合音与前后字音节的音段构成有关,而与前后字音节的声调所处的“调类格局和调值格局”[11]无关,本文不讨论前后字音节的声调。

在合音与汉语音节构成的关系上,陈卫恒说:“合音作为一种音变现象,有语音的制约条件,如前字音节为开尾韵特别是单元音、后字音节为声化韵或零声母/流音声母等便于合音的条件,轻声条件以及游汝杰[12]所提基本音系的‘音节结构制约’条件等。”[10]87Shu-Chuan Tseng(曾淑娟)说:“零声母音节较常与前置音节缩读;带送气声母音节则较不可能出现在后置音节。”[13]在合音与语音规则的关系上,钟荣富论述了汉语音节构架CVX(C代表声母,V代表韵腹,X可以是元音或辅音)在合音中对合音成分及合音音节的约束机制[14]。王洪君基于儿化和子变的材料认为合音中词形模块的变化和“原后字音节特征的不断向前移动并引发前字音节各位置上的种种变化”都要受到汉语单字音结构的吸引[15]200,“合音词形虽然可能在一定时间内、一定程度上超出单字音结构,但最终还要回到单字音”[15]221,变得与单字音同模。学界对合音与汉语音节构成及语音规则之间关联的研究,对本文有一定启发。

(二)研究价值

合音与汉语音节构成及语音规则之间的关联,关系到合音发生的外部语音环境和前后字音节的构成情况、哪些音节结构类型的组合容易发生合音、合音式在形成中是否遵循一定的演变方向和演变规则,以及合音对汉语语音系统中新的音节形式“涌现”[16]的影响等。对此进行研究,可对合音现象的解释和分析提供一定帮助,也可用于对个别合音现象未来发展趋势的预测,还有助于揭示合音在音节层面的倾向性、规律性及合音与汉语语音规则之间的关系,有助于考察合音行为与汉语音节系统的互相制约关系和互动共变关系,具有较重要的理论价值。

(三)语料来源

本文基于中原官话10个方言片28个方言点的语料对相关问题进行研究。根据《中原官话分区(稿)》[17],分属于中原官话10个方言片的28个方言点分别是:南鲁片邓州、镇平、鲁山、郏县;洛嵩片汝州、洛阳、新安、渑池;郑开片尉氏、郑州、濮阳、内黄;兖菏片台前、费县;信蚌片信阳、商城、寿县、蚌埠;漯项片上蔡、周口(市区);商阜片沈丘、宁陵、阜阳、灵璧;徐淮片萧县、徐州;关中片长安;秦陇片凤翔。其中费县属山东省,长安、凤翔属陕西省,寿县、蚌埠、阜阳、灵璧、萧县属安徽省,其他各点属河南省。文中语料如无特殊说明,均来源于作者2013-2014年的田野调查,各点的合音语料限于篇幅限制,恕不在文中一一列出。

二、合音与汉语音节构成之间的关联

合音的发生需要一定的语音环境和语音条件,并非任何相连并用的音节都会发生合音。合音发生的语音环境主要与相连并用成分的韵律特征有关;语音条件主要与汉语音节构成有关,即合音前后字音节的语音构造要有利于合音的形成。汉语中音节与音节之间的界限比较清楚,音节一般由声母和韵母构成,结构简单,一个音节最多可由声母、介音、韵腹、韵尾四个音素构成。声母可从发音部位或发音方法着眼分成不同类别,韵母也可根据主要元音或韵尾分为不同类型。探究合音与汉语音节构成的关联,主要是考察合音行为的发生与汉语韵律、声母、韵母的关系。本文通过合音前后字音节的声母、韵母及介音等呈现出来的倾向性,分析合音与前后字音节构造之间的关联及合音产生的语音条件。

(一)合音与音步的关联

在汉语中,“词的大小、句子的头脚,以至于语言的演变、书面语法的形成等,都和韵律密切相关”[18],合音行为的发生同样与汉语的韵律特征密切相关。“在韵律构词学中,最小的、能够自由独立运用的韵律单位是‘音步(foot)’”[19],“它由超音质韵律成分(轻重,或长短、松紧)倾向于等距离重现的、周期性的最小交替构成”[15]115,“一般由两个音节组成”[20]。也就是说,与其认为合音由几个音节融合为一个音节,还不如说是语流中相连并用的、处于一个音步的几个音节的音变。形成合音的成分只有处于一个音步中才会发生弱化、脱落以至合音等音变的可能。

合音成分可以是具有自然音步特征的双音节词或前后成分具有直接语法关系的短语,也可以是前后没有直接语法关系却形成一个音步的跨层成分。也就是说,合音时语音环境(前后合音成分形成一个音步)具有强制性,合音可以跨越语义结构和语法结构而发生。跨层成分只要处于一个音步中,也可发生合音,如古代汉语中“之于/之乎”合音为“诸”,普通话中“这一”“那一”“哪一”分别合音为“tʂei51”“nei51”“nei55”,再如“(十)二个”(鲁山)、“你还(去不去)”(新安)、“(气)死你”(商城)分别合音为“31”“nian55”“sn214”等。这种情况在官话外的其他方言中也常见,如晋语“(男)子汉”(神木[21]163-164)合音为“hɛ21”,“(男)的家”“(媳妇)子家”(平遥[22])分别合音为“ti13”“13”;闽语“拍唔(见)丢失、不见”(厦门[23])合音为“pha21”等。从28个方言点的合音语料来看,形成合音的成分都处于一个音步中,可以不受句法、语义等限制。

从音步内前后音节读音的轻重来看,音步有前重后轻、前轻后重、前后等重、前后等轻四种情况。合音时,前后字音节的读音在语流中并非等“重”,往往一个较重另一个较轻,或两个都轻,两个音节音重不均衡或都较轻才利于前后音节中音段成分和超音段成分的融合。从韵律特征与合音的关联来看,体现出较明显的倾向性:前重后轻的扬抑格语素组合易发生合音,而前轻后重的抑扬格语素组合则不易合音。正因为如此,在汉语的历史发展中,“语法轻声的产生,推动了合音的发展。尤其是由于包含虚字的多音节字组的增加,出现了一些三音节或更多音节语词中双音节的合音”[10]83。

(二)合音与声母类别的关联

合音时,合音前字音节的声母往往被合音式“继承”下来,而后字音节的声母在合音式中多已不存痕迹,合音与前后字音节的声母存在着怎样的关联?为考察此问题,笔者穷尽考察了28个方言点中与不同的合音词相对应的165组合音成分,从发音方法的角度分析了合音前后字音节的声母类型及声母组合类型的情况。统计时,相同的合音成分在不同方言中声母不同时,有多少种发音方法就算多少种组合,结果如表1所示:

表1 合音前后字音节的声母类型及组合情况

表中纵横交会的一个点表示前字音节声母类别和后字音节声母类别组合为合音成分的数量,数字为零时表示不存在这种声母组合类别的合音成分。总数(1)和总数(2)分别表示前字音节声母类别和后字音节声母类别的总量。我们发现:

第一,发音时阻力较小的辅音更易充当合音后字音节的声母。

从表1可见,各种辅音和零声母都可充当合音后字音节的声母,但不同类别的声母体现出明显的倾向性:擦音和零声母占比最大,其次是塞音和塞擦音,鼻音和边音作后字音节声母的情况相对较少。另外,后字音节的声母随着音节是否有介音而呈现出一定的差异,组合中前字音节有介音而后字音节无介音(前介后无)、前后字音节都有介音(前介后介)、前字音节无介音而后字音节有介音(前无后介)、前后字音节都无介音(前无后无)等四种情况下,后字音节的声母情况如表2所示:

从表2可见,当合音后字音节有介音时,零声母、擦音、塞擦音作声母的情况较多;无介音时,擦音和塞音作声母的情况较多。后字音节选用什么辅音作声母,这与辅音发音时的阻塞程度有关:阻塞程度较小的辅音充当后字音节的声母,发音时对合音的阻力较小,有利于前后字音节在连读时的融合;而阻塞程度较大的辅音在发音时,对合音的阻力相对较大,不利于前后字音节在连读时的融合。零声母作后字音节的声母,在连读中发音时阻力基本为零,最有利于相连并用的成分形成合音;擦音在发音时气流均匀,所受到的阻碍也较小,也常作为合音后字音节的声母。正因如此,合音后字音节最常选用阻力较小的零声母和擦音作为声母,其次才是塞音和塞擦音。

另外,合音后字音节在选择声母时,还与声母的发音部位及送气与否有关。在165组合音成分中,后字音节所出现的不同类别声母的数量如表3(后字音节为零声母的情况不列,表中数字表示相应声母出现的次数,空白表示不存在这种类别的声母。下文表4和表5同)所示:

表3 合音后字音节中声母的情况

从表3可见,合音后字音节的声母为塞音、擦音或塞擦音时,发音部位多靠后,且多不送气。这是由于发音部位靠后的辅音与部位靠前的辅音相比,发音相对困难,前后相连的音节在连读时,后字音节的声母由于发音靠后和发音相对费力的缘故更易脱落,便于合音的发生。不送气音较多是因为送气音发音时对合音的阻力较大,而不送气音发音时相对省力,便于合音的形成。正因如此,当合音后字音节的声母为送气音时,合音时一般先弱化为不送气音,再发生合音。如蚌埠、阜阳、灵璧、萧县等方言“里头”尽管不能合音,但后字音节的声母都已弱读为不送气声母t;上蔡、尉氏、濮阳、内黄等方言“里头”可以合音,且“头”在分说式中都读不送气声母t;沈丘方言“头”的声母还可进一步弱读为流音l。据此,仅就音段成分而言(不计声调),“里头”可以形成“里头li thu>li tu>li lu”的弱化链条。凤翔方言“兀块”在语流中后字“块”的声母也由送气声母kh变读为不送气声母k。

第二,发音部位靠前且不送气的辅音更易充当合音前字音节的声母。

从表1可见,各种类别的辅音和零声母都可充当合音前字音节的声母,阻碍方式的差异对辅音充当声母的能力无明显影响。相对来说,合音前字音节的声母以塞擦音和塞音为常见,较少是零声母。合音成分中前字音节的声母构成情况如表4(见下页):

从表4可见,发音部位靠前的辅音作前字音节声母的情况较多,而部位靠后的则相对较少,合音前字音节的声母为塞音和塞擦音时,多不送气。

表4 合音前字音节中声母的情况

(三)合音与韵母类别的关联

合音时,合音前字音节的韵在合音式中一般失落(当前字音节的韵母为单元音,后字音节的韵母为i、u或y时,合音时前后音节的单韵母拼合成一个复元音韵母,此种情况除外),后字音节的韵一般在合音式中“保留”,合音与前后字音节的韵母是否有关联?存在着什么样的关联?从前后字音节是否有介音入手,合音成分的组合可分为四种情况:前介后无,前介后介,前无后介,前无后无。对28个方言点166组合音成分中前后字音节的韵母构成情况进行统计(统计时只关注前后字音节的韵母,将声化韵、鼻化韵和鼻音尾韵母合并为一类,都处理为鼻音韵尾韵母,音值相近的韵母也归为一类。为避免因时间层次不一样所引起的混乱,合音成分都以现时平面的音值为准。因此,统计结果与前文从声母着眼的165组有所不同)。结果显示,前后字音节的韵母构成也体现出一定的规律性和倾向性。详见表5(表中每行末尾的数字指相应类别韵母出现的总数):

表5 合音前后字音节中韵母的构成情况

为更清楚地反映合音时前后字音节中鼻音尾韵母、元音尾韵母和开韵尾韵母的出现次数,可将表5简化为表6(见下页):

从表6可以发现这样几条规律:

第一,开韵尾韵母最易充当合音前字音节的韵母。

从表6可见,鼻音尾韵母、元音尾韵母、开韵尾韵母都可作合音前后字音节的韵母。总体来看,前后字音节为开韵尾韵母的情况较多。开韵尾韵母充当前字音节韵母的占比达69.9%,其中以单韵母i、u、y最多,占比65.7%,复韵母仅占4.2%。郑良伟[24]、陈卫恒[10]87都认为合音时前字音节应为开尾韵,从表5和表6可见事实并非如此:鼻音尾韵母作前字音节韵母的情况也较常见,在有塞音尾的方言中,塞音尾韵母和喉塞尾韵母也可作前后字音节的韵母,但相对于开韵尾韵母作前字音节韵母的情况较少,如神木万镇[21]164:媳妇(子)i4fu44>sou44(子)、白夜phi13ir53>phir53;台湾闽南语[25]:挥发(油)hui55huat21>hua24(油)、二十li33ap53>liap53、四十si21ap53>siap53。合音前字音节的韵在合音时会失落,当前字音节是鼻音韵尾时,由于鼻音韵尾对韵腹的保留具有稳定作用[26],从而不利于韵腹的弱化和失落,这是前字音节韵母较少为鼻音尾的原因。从各类韵母充当后字音节韵母的情况来看,开韵尾韵母中单韵母和复韵母占比分别为36.7%和17.5%,并没有作前字音节韵母时的巨大差异。

表6 合音前后字音节中不同类别韵母的情况

第二,齐齿呼韵母最易充当合音前后字音节的韵母,尤其是单韵母i。

根据表5和表6,从介音来看,合音前字音节分别有齐齿呼韵母46个、合口呼韵母38个、撮口呼韵母3个,其中单韵母i、u、y分别有29个、29个、3个(三者共61个),共占单韵母音节总数(109个)的60%;合音后字音节分别有齐齿呼韵母46个、合口呼韵母23个、撮口呼韵母5个,其中单韵母i、u、y分别有15个、4个、0个(三者共19个),共占单韵母音节总数(61个,不包括2个声化韵)的31.1%。总体来看,齐齿呼韵母充当前后字音节韵母的数量最多,最易在组合中形成合音,而撮口呼韵母参与合音的现象较少见,目前尚未发现后字音节为单韵母y的合音现象。

当合音前后字的音节都有介音时,介音的组合情况也有较大差异:“-u-”+“-i-”和“-i-”+“-i-”音节组合的合音成分最多,“-i-”+“-u-”和“-u-”+“-u-”音节组合的合音成分次之,而“-i-”+“-y-”、“-y-”+“-u-”、“-y-”+“-i-”和“-u-”+“-y-”音节组合的合音成分较少见。目前尚未发现“-y-”+“-y-”音节组合的合音成分。

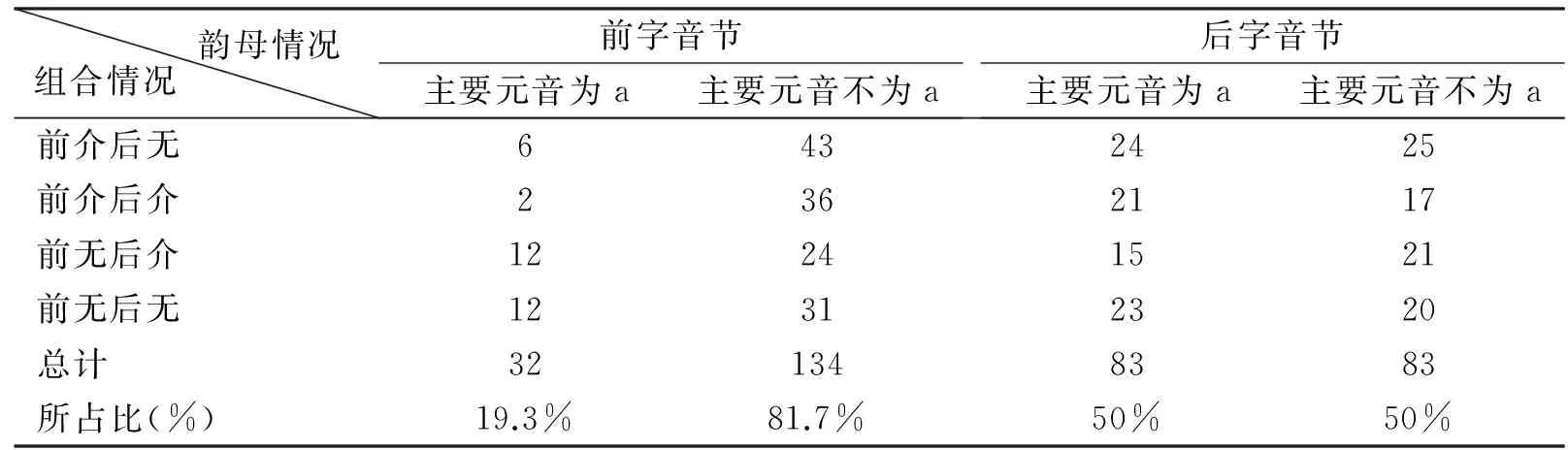

第三,合音前字音节的主要元音多为中、高元音,而后字音节多以a为主要元音。

若从主要元音是否为a来看合音前后字音节韵母的构成情况,会发现也存在重要差异,如表7所示(音素a和具有低元音、响度大的共性,统计时合并为a):

表7 主要元音为a的韵母在合音前后字音节中的占比

从表7可见,合音前字音节以a为主要元音的韵母较少,而后字音节以a为主要元音的韵母占了所有韵母一半的比重。在一个韵母中主要元音是发音最为响亮的部分,低元音a在发音时,开口度最大、响度也较大,而中、高元音在发音时,开口度较小,响度也较小。当前字音节的主要元音为中、高元音而后字音节的主要元音为低元音时,前后音节在发音时就会形成前低后高的响度差,这种响度差易使前字音节的“韵”在发音时“一滑而过”,同时连上以响度较大的a为主要元音的后字音节的“韵”,进而形成合音。合音前后字音节的韵母在主要元音的构成上存在重要差异:前字音节韵母的主要元音多是中、高元音,且以i、u、y充当单韵母的情况较多,以a为主要元音的情况较少,但后字音节的韵母多以低元音a为主要元音,而以高元音i、u、y作单韵母的情况较少。合音前后字音节的这种差异,便于它们在相连发音时逐步融合。这也正好从另一个方面解释了以下语言事实:钟荣富[6]和许慧娟[27]认为“a>>e>o>i>u”的响度次序层级决定了元音与合音音节韵腹的关联次序,一般情况下高响度的元音比低响度的元音优先组成音节。

综上所述,本文认为:一定的语音外部环境和适当的音节构成都有利于合音的形成,合音时前后字音节的声母和韵母构成体现出较强的规律性和倾向性,也就是说,合音与否与相连前后字的音节构成有密切关系。声母方面,后字音节的声母多是零声母或发音部位靠后的擦音、塞音或塞擦音,前字音节对声母的类别无明显要求;前后字音节的声母都以不送气辅音居多。韵母方面,各种结构类型的韵母都可以充当前后字音节的韵母,前字音节多以开口度较小的中、高元音为主要元音,韵母是单韵母的情况较多,尤以高元音i、u、y作单韵母的情况最多,而后字音节则大多以低元音a为主要元音,以高元音i、u、y作单韵母的情况较少。

三、合音对语音规则的遵循

合音音节是在特定方言的音节结构框架中形成的,在形成过程中受控于特定方言的语音系统,要符合当地方言语音的音系特点并遵守相应的音韵规则,合音式在形成后发生音变时,一般也要遵循与当地方言单字音系统一致的音变规律。

(一)合音音节在形成中要受到当地方言声韵搭配的基本音节结构格局的制约

汉语北方方言的一个音节框架最多可以容纳四个音素,依次充当音节的声母、介音、主要元音和韵尾,主要元音在发音时无时长的区别。汉语音节的声韵搭配一般有结构上的硬性要求,如唇音一般不与除u外的合口呼韵母相拼,舌尖后音和舌根音一般不与细音相拼,舌面音一般不与洪音相拼,而舌尖前音能否与细音相拼则依当地方言是否分尖团而定。音节的基本框架和声韵搭配的结构要求对合音的方向和最终结果形式起着规范和约束的作用,合音音节在形成中可能会暂时突破当地方言的音节结构框架或结构规则的限制,呈现出无序状态,但终究要受到单字音系统特点的制约,最终还是要符合音节框架和声韵搭配规则的要求。宁陵方言中,部分与合音式相应的分说形式随着说话语速快慢和语境的不同会有多种读音,从合音音节的形成来看,这些共时层面中分说式的多种读音形式呈现出前后发展演变的链条关系,如:顶上:ti55ʂa31>ti55a0>ti55a0>ti55-a0>tia55>tia55;地下:ti31ia31>ti31ia0>ti31-ia0>ti31-a0>tia31>tia31。从中可见,“顶上”和“地下”在合音的过程中出现了一个半音节(一般认为轻声音节具有半个音节的特征)以及突破当地方言音节框架的长音节形式。但在合音后期,这些一个半音节、长音节经过调整又会逐渐回归到当地方言基本的音节构架中,变得与单字音同模。因此,在合音音节的形成过程中,合音成分的词形模块如王洪君[15]200描述的儿化和Z变韵一样,经历了“两个正常音节>弱化音节+弱化音节>一个长音音节>一个正常音节”发展变化的过程。王洪君文中演变链条的第二步是“一个正常音节+轻声音节”,据词汇性合音的实际情况,我们将其调整为两个弱化音节(弱化音节不仅包括轻声音节,还包括声母弱化或脱落以及韵母弱化或脱落的情况)。词汇性合音中前字音节的韵母大多经历了弱化直至脱落的过程,而语法性合音中前字音节的韵母往往有不同程度保留,这是词汇性合音与语法性合音的最大不同之处。

利用方言的语音规则和音系特征,可以对当地方言中某些合音式的发展趋势进行预测。新安方言中“谁家”和“不会”的合音式分别为sia42和puei31,为适应当地方言尖团不分的音系特征和唇音声母一般不与除单韵母u外的其他合口呼韵母相拼的声韵搭配要求,合音式必然逐渐会向ia42和pei31变化,合音式读sia42和puei31是暂时的。再如,内黄和凤翔的单字音系统中主要元音不分长短,但部分合音式音节却出现了主要元音读长音的情况,如表8所示(凤翔方言中21是一个中和调,相当于北京话的轻声):

表8 内黄和凤翔方言中主要元音读长音的合音式

据表8可见,凤翔方言中“我的”“你的”“咱的”等合音后有两种读音形式:一种是合音音节的主要元音读长音,另外一种读短音。两种读音形式在使用时存在一定差异,如长音形式一般用在句末或作宾语,其他情况下两者无别。需要注意的是,凤翔方言中主要元音读长音的合音式的声调,往往既非前字调也非后字调(此处所说的前字调和后字调也包括前后字的变调),而多是前字调与后字调调首的连调,连调现象的存在说明合音成分在合音时前字音节的声调右向扩展和蔓延,这正是声调右向包络的体现。但前字调与后字调的起始部分所形成的连调往往既不在当地方言的单字调系统内,也不在方言的连读变调系统中,这种声调唯独“孤零零”地存在于数量有限的主要元音读长音的合音音节中,显得甚为独特;而主要元音读短音的合音音节的声调则往往是合音成分的前字调(包括变调)或后字调(包括变调),调值在方言的单字调系统(包括变调系统)之内。可见,内黄和凤翔方言中主要元音读长音的合音形式,仍处于合音的过程中,从长远来看,无论是内黄和凤翔方言中读长音的合音音节还是凤翔方言中读长音的合音式的声调,最终都要回归到一个正常的音节结构框架和方言的单字调系统中。凤翔方言中主要元音读长音的合音式与主要元音读短音的合音式并存,这是体现长音形式将来发展演变方向和趋势的有力佐证。

(二)合音音节在形成中要与方言单字音音系的音韵特点相适应

受不同方言中单字音音系音韵特点的影响和约束,同样的合音成分在不同方言中会生成不同的合音形式。在中原官话中,有些方言分尖团,有些方言则尖团合流。合音时前字音节的声母在后字音节细音介音的影响下是否发生腭化与当地方言的音韵特点相适应:若当地方言分尖团,前字音节的声母在合音时不腭化;若当地方言不分尖团,前字音节的声母在合音时则发生腭化。如表9(表中空白处表示相应的词语在当地不合音)所示:

表9 同样的合音成分在不同方言中的合音情况

新安、宁陵和台前方言尖团合流,而鲁山和濮阳方言仍分尖团。从表9可以看出,“只要”“自然”“自家”在不同方言点的合音结果都与当地方言音系是否分尖团的音韵特点相一致。需要注意的是,新安方言中“谁家”合音后读sia42,这一合音结果看似违背了当地方言舌尖音不拼细音韵母的规则,但这种情况实际上是当地方言早期分尖团时合音并流传至今形成的。合音成分早期的语音特点在合音式中得到保留的情况在方言中较常见,神木万镇方言今不分尖团,而“媳妇i4fu44(子)”的合音式读音却为“sou44(子)”,合音式保留了“媳”腭化前的声母s[21]164,这说明“媳妇(子)”在当地方言仍分尖团时也已合音。

渑池方言在韵母的古今演变上,深臻摄舒声韵韵母的前鼻音尾都变读元音尾,读音与蟹摄合口一三等和帮系止摄字的韵母相同,“这么tʂ31mo0”和“那么n31mo0”在当地方言中的合音式分别读tʂei31和nei31。显然,这两个词语合音式的读音原来同中原官话其他地方一样也读入深臻摄,后来跟随深臻摄舒声字一起并入蟹止摄,合音式经历了与当地方言音韵特点相一致的演变过程。

(三)合音式在形成后遵循与当地方言单字音系统一致的音变规律

合音式是合音成分在语流中连读形式的基础上形成的,合音式形成后遵循与当地方言单字音系统相一致的音变规律。合音式的构造形式一般与当地方言的单字音结构形式相同,声调也往往读当地方言单字调系统中的一个,从形式上来看,合音音节已成为方言音节系统中的一员。在一定的语流环境中,合音式发生同当地方言单字音系统一致的连读变调规律、儿化规律等,音变结果也同单字音的音变结果相同。如邓州方言中“跟前kn34hian42”的合音式kar34和镇平方言中“弟兄ti312y34-0”的合音式ti312就分别与当地方言中韵母an、i的儿化规律一致。在合音与儿化的先后顺序上,不同的词语呈现出不同的情况,以鲁山方言为例,如表10所示。有些词语是分说形式儿化后再合音,如“就窝儿顺便”和“半晌”。有些词语则是先合音,儿化后发生,又有两种情况:一种是合音式儿化而分说式不儿化,如“顶上”和“里头”;另外一种则是合音式不儿化,而分说式后来发生了儿化,如“媳妇儿”。

表10 合音与儿化先后顺序的几种类型

四、合音对语音规则的创新

方言的音节结构构架和声韵搭配的结构规则可以说是语音规则的重要组成部分,任何方言的语音规则都不是一成不变的。作为一种音变现象,合音在遵循当地方言的音节构架和声韵搭配的结构规则前提下,会生成当地方言中单字音系统中并不存在的新的音节形式,这些音节形式能够填补当地方言音系中声韵(调)搭配的音节空格,为当地方言的音节系统补充新的成员,从而在一定程度上改进当地方言的音节结构系统,体现出合音对方言语音规则的创新。鲁山方言中的“hiai、miou、nua、tia、ti、lia、lua、huai、io、y”等音节形式不存在于单字音音系中,它们分别只能出现在“起来、没有、弄啥、底下/地下、顶上、两个/了呀、落花(生)、从开一会儿、马上、就手儿顺便、就窝儿顺便”等所形成的合音音节中。再看鲁山方言中90个合音式和洛阳方言[29]中33个合音式的合音音节在当地方言单字音系统中的存在情况:合音音节的声韵组合在鲁山方言的单字音系统中不存在的有23个,声韵调组合不存在的多达50个,占到了合音式音节的一半还多;合音音节的声韵调组合在洛阳方言中不存在的更是多达23个(原文说是20个,严格排查后,实为23个),占了所有合音音节的将近70%。可见,合音音节对于填补方言声韵调搭配中空格的作用巨大。正因如此,不少方言的声韵调搭配表中,常会出现仅有合音式的音节占据某些位置的情况。也正是基于这个原因,贺巍将获嘉方言中合音音节的韵母与方言单字音的基本韵母区别开来,专门建立一个类型,称作合音韵母[30]。合音音节的声韵调组合在方言的单字音系统中多半不存在,这使得合音式不会出现与方言中原有的音节形式有太多同音的现象,避免了因同音形式过多而在语言交际中造成歧义或引起不必要的语义联想,这在客观上有利于合音形式保持稳定并进一步词汇化。

参考文献:

[1]孙红举.论汉语合音现象的研究[J].西南大学学报(社会科学版),2014(1):115-124.

[2]罗常培,王均.普通语音学纲要[M].北京:商务印书馆,1981.

[3]胡石根.北京话语素的并合[G]//语言学论丛:第15辑.北京:商务印书馆,1988:172-184.

[4]林修旭.音节的缩减?缩减的音节?[C]//第二届台湾语言国际研讨会会前论文集.台北:台湾大学语言学研究所,1995:467-487.

[5]萧宇超.从台语音节连并到音韵、构词与句法的关系:老问题、新角度[G]//中国境内语言暨语言学:第5辑.台北:中央研究院语言学研究所筹备处,1999:251-288.

[6]钟荣富.台语的语音基础[M].台北:文鹤出版有限公司,2002.

[7]张济川.仓洛门巴语简志[M].北京:民族出版社,1986.

[8]罗安源,张铁山,杨波.民族语言与语言学引论[M].北京:中央民族大学出版社,2009.

[9]CHENG C, XU Y. Extreme reductions: contraction of disyllables into monosyllables in Taiwan Mandarin[J]. Brighton UK:Interspeech,2009:456-459.

[10]陈卫恒.音节与意义暨音系与词汇化、语法化、主观化的关联:豫北方言变音的理论研究[M].北京:北京语言大学出版社,2011.

[11]明茂修,张显成.试论汉语方言的调值格局及其演变机制[J].西南大学学报(社会科学版),2015(4):145-155.

[12]游汝杰.汉语方言学导论[M].修订本.上海:上海教育出版社,2000:226.

[13]TSENG S C. Contracted Syllables in Mandarin: Evidence from Spontaneous Conversations[J]. language and linguistics 2005,6(1):153-180.

[14]CHUNG R(钟荣富).Syllable contraction in Chinese[G]//中国境内语言暨语言学:第3辑.台北:中央研究院语言学研究所筹备处,1997:199-235.

[15]王洪君.汉语非线性音系学[M].增订版.北京:北京大学出版社,2008.

[16]成军,莫启扬. 语言学研究的复杂性探索:语言结构生成、演化的动力学机制[J]. 西南大学学报(社会科学版),2009(4):158-163.

[17]贺巍.中原官话分区(稿)[J].方言,2005(2):136-140.

[18]冯胜利.汉语韵律语法研究[M].北京:北京大学出版社,2005:1.

[19]冯胜利.汉语的韵律、词法与句法[M].北京:北京大学出版社,1997:2.

[20]冯胜利.论汉语的“自然音步”[J].中国语文,1998(1):40-47.

[21]邢向东.神木方言研究[M].北京:中华书局,2002.

[22]侯精一.现代晋语的研究[M].北京:商务印书馆,2008:330-334.

[23]徐睿渊.福建厦门方言的合音[J].方言,2013(4):332-339.

[24]CHENG R L(郑良伟). Sub-syllabic morphemes in Taiwanese[J]. Journal of Chinese Linguistics,1985,13(1):12-43.

[25]张振兴.台湾闽南方言记略[M].福州:福建人民出版社,1983:23-24.

[26]胡安顺.汉语辅音韵尾对韵腹的稳定作用[J].方言,2002(1):1-8.

[27]HSU H C(许慧娟).A sonority model of syllable contraction in Taiwanese Southern Min[J].Journal of East Asian Linguistics,2003,12(4):349-377.

[28]李学军.内黄方言的语音特点[J].安阳师范学院学报,2012(3):94-98.

[29]贺巍.洛阳方言记略[J].方言,1984(4):278-299.

[30]贺巍.获嘉方言韵母的分类[J].方言,1982(1):22-36.

责任编辑韩云波

网址:http://xbbjb.swu.edu.cn

DOI:10.13718/j.cnki.xdsk.2016.03.018

收稿日期:①2015-11-25

作者简介:孙红举,文学博士,西南大学文学院,讲师。

基金项目:重庆市社会科学规划项目“重庆荣昌客家方言文化的调查、保存和传承研究”(2013YBWX084),项目负责人:孙红举;中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“语言接触视角下的重庆荣昌县客家方言岛研究”(SWU1309396),项目负责人:孙红举;中央高校基本科研业务费专项资金资助博士培育项目“中原官话合音现象研究”(SWU1509507),项目负责人:孙红举;西南大学教育教学改革研究项目“CSL平台辅助《现代汉语》和《普通话》等课程语音教学的探索与实践研究”(2014JY012),项目负责人:孙红举;教育部人文社会科学研究青年基金项目“汉语方言合音现象研究”(11YJC740091),项目负责人:孙红举。

中图分类号:H116.3

文献标识码:A

文章编号:1673-9841(2016)03-0138-10