高晓松 宋柯模范拍档

乔芊++张军

1996-2016,这对“毫无相似之处”的搭档,并肩走过二十年。如今手握互联网的利剑,他们想搅动音乐行业一潭深水

像一个名门正派的互联网公司通行的那样,阿里音乐终于要举办一场发布会。地点选在北京东边的一家五星级酒店。会场在7层,坐电梯的人有序站成小队,压低声音交谈。等电梯门再一打开,嘈杂声就湮没了一切。人们四散开,略带晕眩地汇入安检、签到、追星、拍照的人潮。

舞台上方的水晶大灯短暂地亮了一下,然后熄灭了,它显然太过堂皇,不够新潮。适宜的气氛是暗的,黑色布景上有星光,几颗星球模型安静地在头顶悬浮。几乎所有人都知道了,即将发布的这款APP名叫“阿里星球”,吉祥物是一个粉色、球形的外星小鸟——它也停在空中,目不转睛凝视人群。

宋柯(梁辰)

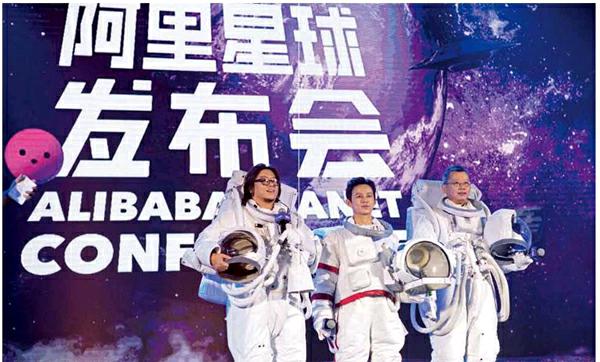

音乐响起,阿里音乐董事长高晓松、CEO宋柯和CCO何炅登场。即使裹着笨重的白色航天服,罩着玻璃太空帽,你也能通过身高、体态,和肢体的协调度分辨他们。3个人象征性地跳了一小段舞,像是在模仿人类首次登上月球。

宋柯先行离场,准备接下来的发言,高晓松和何炅被主持人马东按住发表感言。高晓松拨拨刘海,带着他独有的戏谑和夸张口吻,说:“我的感想就是,千万别跟创业的人交朋友,因为创业的人总是盯着你想,怎么能用上你一点呢?”

这是全场发布会让高晓松印象最深的一幕,他后来跟我回忆:“所有人在底下都笑了,有的是特别会心地笑,有的是幸灾乐祸地笑,想‘你小子也有今天,也来求大家了。各种各样,但是都在笑。”嘉宾席上,他看到自己最好的朋友老狼、郑钧,看到“当年还不是老板”的王长田、田明、雷振剑,还看到黄渤、蔡康永、郭德纲——总而言之,“感动极了”。

接下来,宋柯和高晓松依次返场。解释一款集合了音乐试听、粉丝社交和幕后服务的“巨型”应用,的确需要花费一些时间。宋柯使用幻灯片,条分缕析,实时展示环节由于网络拥挤卡顿了一会,很快也解决了。高晓松没用幻灯片,语言是他最好的工具。像搭档多年的惯例一样,宋柯负责管理细节,高晓松负责展示激情。

韩国女星林允儿上台时,几位看起来酷酷的女生突然疯狂大叫,从椅子上弹了起来。在一条狭窄的过道上,另一个扛着单反的女孩根本不知道发布会要发布什么,她只为自己的偶像而来——演员陈晓紧挨过道坐着,和她的距离只有一米。她们袖子上的贴纸都写着“VIP”,在阿里星球的设计中,粉丝是上帝。

从一个月前的公测开始,阿里星球就进入宣传期。这期间,高晓松和宋柯分别接受了十来家媒体的采访(以群访为主)。考虑到他们密不透风的日程表,这相当罕见。发布会结束、两人共同接受了又一轮群访之后,我们提出能否在高晓松车上再补充一次采访,可他拒绝了。“我在车上还有大量的事情要处理,总要给我留点时间吧?”他少见地沉下脸,却还是带着商量和恳求的语气。每个人都以为他擅长说话,惯于滔滔不绝,但有时,他似乎只是在配合、在忍耐。

第二天,宋柯飞往香港,高晓松飞回洛杉矶。20年来,他们就像这样时近时远。但宋柯说那只是空间上的,他们始终保持着高频的联系,并在大事件上进退与共。

大哥和小弟

宋柯表示如今他们的工作状态比在唱片公司时忙了10倍,高晓松认为不止。他们分别打了个比方。宋柯说,“互联网是基础工程,你想修一条好的高速公路,好的机场,好的电网,都是很精细的工科过程。”高晓松则说,“这个事儿对我来说很新,层面也大,就像你手里拿了个大杀器,你还能睡着觉吗?总想比划比划吧!”

这样的表述方式和语言风格暗合了两人截然不同的个性。宋柯极其务实、冷静,表情是终年不化的雪山,发起脾气来会高声呵斥,五官却不见狰狞。高晓松大多数时候是感性的、热情的,如果没有拿着一把扇子挥舞,他的手也总在半空。他看上去比电视上瘦,异常敏捷;又和电视上一样容易开心,常常就把自己逗乐了,咯咯笑个不停。

宋柯生于1965年,比高晓松年长4岁。1988年宋柯从清华环境工程系毕业时,电子系新生高晓松刚入学。那时高晓松还没成名,某次在学校草地上弹琴,终于盼来人围观了,那人劈头就问,“你认识宋柯吗?”“不认识。”“不认识宋柯还弹琴唱歌?”高晓松有点蒙,暗暗记住这个人名。他并不知道,宋柯在北京高校音乐圈里叱咤风云,还在首都高校外语歌曲大赛上拿过第二名。当时的第一名是刘欢。

高晓松记得清楚,他们第一次见面是在清华南门外一家涮羊肉店。冬天隔着玻璃窗,雾气弥漫,他看见一大桌人觥筹交错。“每个人都以跟宋柯吃涮羊肉为荣,就仿佛大哥回来了,小弟特兴奋。”高晓松说。在一种奇特的仪式感中,高晓松正式认识了宋柯。

麦田音乐成立初期,左二起:刘欢、宋柯、高晓松

宋柯的确有一阵子对音乐梦想认真,也正儿八经写过几首感伤的歌曲。临毕业时几个哥们儿酒后憧憬人生,有人说要开建筑师事务所,有人说要开律师事务所,他说要开唱片公司,说完各自用烟头在小胳膊上烫个疤。“当时我就是隐隐约约知道有唱片公司这么个东西,”宋柯指了指那个疤,又点了一根烟,“都不是为姑娘,全是哥们义气。写歌也是年轻的时候神经病,假迷茫。”

“年轻时候是真迷茫吧?”我问他。“当年的清华,说不好听都是天之骄子,内心都自信得不得了,但是假装自己找不到方向。毕业之后一大半都去美国了,有啥没方向的?”

宋柯也去了美国留学。他发现他的美国同学、乐器店老板弹琴都比他好,震惊之余幡然梦醒,彻底打消了做音乐的念头,转头做起珠宝生意。“如果回国不是遇见晓松,除了爱好,我大概不会和音乐有什么关系。”宋柯说。

就在宋柯开着车把美国南部“量过一遍”,珠宝买卖做得有声有色时,高晓松火了。1994年,“大地唱片”企划和制作人黄小茂推出《校园民谣I》,最红的两首歌是高晓松词曲、老狼演唱的《同桌的你》和《睡在上铺的兄弟》,校园民谣风靡一时。也是这一年,内地摇滚乐到达巅峰。

资深音乐企划人詹华记得,那时候唱片公司兴起不久,一切都是新的,二十五六岁的年轻人打成一片,老板、艺人、制作人、工作人员不分你我。“高晓松之前就拍广告,属于先富起来的,但他挣得快花得也快,每周坐飞机去见女友。老狼、郑钧都还没钱,舍不得打理自己。”詹华说。他认为高晓松和宋柯后来之所以搭档多年,也是有早年友谊打底,根子上单纯。

回忆当年时,有另一个有趣的细节。出国前,宋柯曾经卖出去过一首作品,还收在某张专辑里。他只记得“词卖了60块,曲80块,一共140”,连演唱者是谁也想不起来了。但当我问起高晓松这件事时,他脱口而出,“孙国庆啊。”

从老板到员工都会弹琴

“麦田音乐”是在亚运村某栋办公楼里诞生的,因高晓松酷爱《麦田里的守望者》而得名。在此之前,一夜成名的他开始做制作人,并物色好叶蓓、朴树等几位年轻歌手。1996年宋柯回国,高晓松去新大都饭店看他,发现昔日的音乐带头大哥带了两大皮箱首饰,再去他家一看,还带回一大堆唱片、一把电吉他。高晓松心里活泛起来,乘势撺掇宋柯,“看来你对音乐还有这么大热情啊,要不咱们开唱片公司吧?”宋柯在心里掂了掂,答应投资20万,转头把首饰送了人。

那时的高晓松心气高,厌恶应酬,只和看得上的人交朋友,有意无意得罪不少人。有人来质问宋柯:看你这人挺聪明啊,怎么看上高晓松了?宋柯也不强辩,兜着。多年后高晓松过40岁生日,三两个朋友酒到酣处,高晓松问:前40年我有什么缺点?宋柯答:恃才傲物。高晓松也认。

他们在不同场合回忆起麦田的草创岁月。宋柯在微博里写,“遇到不少朋友,错过不少姑娘,喝了不少大酒,做了不少音乐,感恩生活。”高晓松在文集《如丧》里更加深情满怀:“从老板到员工每个人都会弹琴的麦田音乐”、“在疯狂晕眩的世纪末安静地弹琴唱歌的麦田音乐”、“每天被全国各地知音寄来的字迹漂亮的上百封信感动和支撑着的麦田音乐。”

在那些堆积如山的信件里,有一些来自乐评人李皖。李皖生活在武汉,当时是《长江日报》新闻部主任,业余时间写乐评。他和高晓松通过麦田员工、后来新峰公司老板付翀认识,开始书信交往,聊的内容大都和音乐有关。“高晓松的信和他歌词前的序言差不多,强烈的感情,精美的文字,漂亮的小心思。”李皖说。

李皖写于1999年的旧文《两个高晓松》最近几年被频繁提及和引用。也许因为出自真实亲密的交往,李皖下笔如刀,却不冰凉。但在当时,人们对高晓松的印象还停留在他“内向、伤感、学生气”的一面——“像老狼那种形象似的”——没人能想象一个“轻佻、贫嘴、痞里痞气”的高晓松。李皖的文集编辑甚至担心这个评价太过外露,没敢收用。若干年后,人们才从选秀评委席上、脱口秀里、视频节目中,看出高晓松个性端倪。

李皖也记得宋柯。“印象中他很寡言,是一个文化商人,因为他更关心唱片能不能卖钱。高晓松更关心艺人的才华,他是创作者的保姆。”一次,高晓松看中了一对酒吧驻唱歌手,急吼吼拖大家去听。李皖记得那一男一女,边弹吉他边唱,用一种很生僻的像是生造的语言,“男的很低沉,女的很明亮。”但宋柯没表态,最后也没签。“他大概认为那个东西太小,没有价值。”

高晓松认为,正是这种配合让两人的小队伍八面玲珑。“一个人你让他分裂成俩脑子,这边跟艺人们谈人生谈理想谈艺术,谈存在主义,那边跟大机构谈生意、谈数字,businessplan,特别不容易。”他说。

麦田音乐独立存在4年,只发了3张专辑——高晓松作品集《青春无悔》(1996)、朴树《我去2000年》(1999)、叶蓓《纯真年代》(1999)。“做了没发行的还有好几张,小朴正式版本发之前还废了一张,相当于重做。”宋柯说,“当时老想做出好唱片,单位成本太高,也没什么经营思维,就是小作坊。”

内地唱片工业在1994年大爆发之后,盗版愈发猖獗,即使正版大卖(几十万到百万级别)也赚不到钱。内外交困几乎拖垮了麦田,最穷时连工资都发不出。宋柯负气地想,“我学工科的,做什么买卖不行,一定要做这个?”老狼也知道麦田赔了钱,但他印象中的宋柯一向沉稳,“看不出内心的起伏。”

“当时我已经跑去干别的了,老宋也准备去荷兰银行上班了。”高晓松回忆。转机在谷底到来,2000年,五大唱片之一的华纳进中国,收购了麦田。高晓松开始在门户网站、电影、广告圈子里闯荡,宋柯加入华纳,继续麦田的事业。

命题作文

宋柯宣布签下李宇春的时候,很多人觉得他疯了。在此之前,他还签了刀郎。“刀郎的音乐有人竟然觉得不好,我都很纳闷。”宋柯摇头,“也有人说李宇春红不过3个月,还是带着‘恨的那种口气。”他不为所动。即使后来证明了,有些人是转瞬即逝的,但另一些人注定常青。

2004年,麦田脱离华纳,接受太合传媒投资成立太合麦田,高晓松是牵线人。在宋柯看来,华纳时期他是职业经理人,学习国际公司的精细管理与运作,也交出不错的成绩单(推出过那英、孙楠、老狼、朴树、周迅等人的专辑)。但太合麦田才是真正意义上他个人设想的张扬之地:顺利获得两轮融资、尝试收购版权、探索数字音乐,还有他最得意的一件作品:李宇春。

“一个唱片公司老板的职业生涯里,这样的艺人有一个就够了。”宋柯说。后来成为太合麦田CEO的詹华认为,李宇春带给太合麦田的品牌价值是重大的,“当时全中国的人都知道有李宇春,关注李宇春的人都知道了太合麦田。”

某天,埋头创作的高晓松接到宋柯急电,让他交一份“命题作文”——为李宇春签约太麦后的首只单曲填词,主题有二:圣诞祝福,向“玉米”致谢。宋柯从不与高晓松谈钱,高晓松也羞于问,只提了一个条件:和李宇春面谈一次。

在高晓松的车里,两人对坐,他“像个娱记般摸出一张小纸,上面写了N个小问题”。《如丧》中,高晓松记下这段问答。

我:从前圣诞怎样过?

李:四处演出。

我:梦想怎样过?

李:一个人待在屋子里。

我:如果这时候你出门,遇见很大的人群,加入吗?

李:不。

我:穿过吗?

李:不。

我:你怎么做?

李:回家。

我疑惑了,停下来,问了一个稍有脑子的人就会问的严重问题——

我:既然你这样孤独且淡定,干吗去参加超女,和好几万胖瘦不等女人在烈日下挤来挤去排六七个小时队就为上台唱个破卡拉OK?

李:我没排队。

我:你夹三儿?

李:没有,我没报名,一个报了名的朋友把我带进去的。

这首歌叫《冬天快乐》。高晓松评价李宇春:唱得不错。宋柯评价高晓松:写得挺好。2012年高晓松作品音乐会上,他感谢了到场的一万两千名观众,并在串场时说,“我服务过三代歌手,这是最年轻一代的优秀代表”——接着李宇春从黑暗里出现,平静地唱完了这首歌。

这场音乐会之前,高晓松因酒驾事件在拘留所度过半年。这是他踩下刹车,认真重启人生的时刻。宋柯找了各种关系去看他,并以一种极其理性的方式安慰了他:“我说这件事有双重价值,一重是无形的,能让人成熟;另一重是有形的,值一个不小的数字。”他记得高晓松摇头,全然不信。很久之后的一次饭局上,高晓松猛然想起这段插曲,发现宋柯居然说中了。

“唱片已死”之后

老狼跟大家一样,在网上看到了高晓松加入阿里音乐的消息。他一点也不吃惊,反正“高晓松从来都是天马行空的”。这也印证了高晓松的说法,“我和老狼从来不聊工作。”

高晓松聊工作的对象是宋柯,两人接触之频繁远超过“没什么正事儿聊”的他跟老狼。对于和宋柯的这种搭档模式,高晓松式的总结是,“我打头阵,老宋断后。”这种打法从麦田时代就确立了,直到最近几年,他又拖着老宋跳了两次槽。

“他就是张牙舞爪地出去张罗事儿,回来把这个事儿给我描述出来。我就觉得,噢,确实靠谱,就去做执行。”宋柯说。高晓松几乎表达了相同的意思:“老宋是个特别细致的人,也愿意钻研业务。我是那种粗糙的人,优点是视野开阔。我负责向外看,机会在哪儿,合作方在哪儿。他负责向里看,行业内部怎么整合,企业内部怎么管理。”

执行层面的事高晓松一般不参与。在阿里音乐,有下属向他请示业务,叽里呱啦说一大堆,高晓松就回一句:你问宋总。

在高晓松众多角色里,宋柯最喜欢的一种是“企划大师”。“他的谋略很能吸引人。你看他聊天也好,做点什么也好,总是很招人关注。而我又比较低调,正好能互补。”

“你常会被他的激情感染吗?”我问。

“会。到今天还会。”宋柯极轻微地点了下头。

2012年初,新闻网站的娱乐版头条里,有一条是“宋柯辞职卖烤鸭,称‘唱片已死”,引来圈内震动。当时一些唱片公司正在融资,投资人听到行业“噩耗”心生退意,关系近的同行只好请出宋柯澄清。“其实说那话也是我跟晓松想压压版权价。”宋柯坦陈那是商业策略。他非但没有转行,还很快和高晓松进入恒大音乐,一边采购版权,一边在全国做了二十多场“恒大星光音乐节”——现场演出一度被认为是音乐存活的所剩无几的平台之一。与恒大音乐三年合约期满,两人没有续约,原因之一或许是音乐节的盈利能力依然微弱。

“唱片死是肯定死,但不等于音乐死,当时很多媒体就没把这个搞明白。而且它对中国来讲是一种进步。如果唱片不死中国跟这个行业的差距依然是20年以上,但是唱片死了,音乐是可以和海外缩小差距,甚至可能赶上的。”宋柯说。

拖累内地唱片行业的是盗版。盗版有两轮,第一轮是地面盗版,高晓松记得早年和刘欢一起申诉唱片被盗,敲遍了有关部门的门,“没找到对口的。”但那时,唱片公司还能依靠出售少量正版(大概占市面总销量的10%)以及和盗版商谈判得以存活。等到第二轮互联网盗版,音乐不花一分钱就能听,“正版商也没有了,盗版商也没有了,全死了。”高晓松说。

许多名震一时的唱片公司在第一轮盗版中消失了,比如90年代成立的大地、正大、风行,另一些则在第二轮盗版中谋求生机,比如摩登天空(发力音乐节),太合音乐(与百度音乐合并,太合麦田成为子品牌),乐华娱乐(主打影视音乐)。国际几大唱片公司的中国分部坚持发行唱片,但艺人的经纪约(在国外唱片约和经纪约通常分开)依然是盈利的重头。

另一端,数字音乐的流量入口被几大在线音乐服务商把持。早期版权混乱,野蛮生长,直到去年7月“最严版权令”颁发,“盗版”曲目才批量下架。版权价格也急遽增长,大平台之间陷入争夺。就在我等候采访的当口,阿里音乐一个女员工因为下载了虾米音乐之外的另一个播放器而被男同事“取笑”。女员工摊摊手说,没办法啊,有首歌只有XXX音乐上有。

在宋柯看来,全行业的版权总规模在10亿元,这个数字看似惊人,但对于整个行业的价值来说,是微不足道的。高晓松的说法是,版权大战只是五子棋,而阿里音乐要下的是围棋。

高晓松在许多场合谈起加入阿里音乐的决定性时刻。2014年底,他邀请马云参加他的杭州音乐会,马云没空,却极有兴趣听听他“对音乐行业的想法”。高晓松先是写了几百个字陈述己见,随后拉着宋柯和马云面谈,双方一拍即合。当时,马云已经收购了虾米音乐和天天动听两个播放器,并在一次公开演讲里称:互联网10年后的机会是健康和娱乐。

“商业这根弦儿”

来到阿里音乐之后,高晓松和宋柯发生过两次争执,都和公司战略有关。争执的结果是一人让步一次。多数时候,他们从不同角度想问题,然后碰撞。“这么多年,小吵架当然有,但从没闹掰过。”高晓松说。

当被问及两人的共同点时,答案也相当一致。宋柯的说法是,“没什么一样的,几乎是反的。他嘲笑我冷血,我嘲笑他大情种。”高晓松则说,“我俩生活上没什么重叠,也没什么共同爱好。”采访他们的朋友、同事、前同事,也无人提及两人有任何细微的相似性。直到老狼谈起一段往事,才透露了某种线索。

2002年,老狼第二张专辑《晴朗》发布,当时他签约华纳麦田,老板是宋柯。出于经营考虑,宋柯希望老狼配合宣传接受一些媒体采访,保持曝光率,但老狼很抵触。“为了这些鸡零狗碎的事情我们有些争执,但老宋的情商是比较高的,所以基本还是按他的要求去完成了。”老狼在电话那头缓缓地回忆、缓缓地讲,讲到这里终于笑了。“《晴朗》是我1995年出版《恋恋风尘》之后的第一张专辑,其实对我演艺生涯是非常重要的,但那时候我也比较任性吧,不懂事,回想起来老宋当时对我的要求还挺对的。”

高晓松和老狼不同。他打从一开始“就有商业这根弦儿”。他早早获得过商业上的成功:第一首歌《同桌的你》就出名了,第一张作品集《青春无悔》大卖,

1996年作品音乐会一票难求(“演唱会开到一半外面进不来的还有几百人”),第一本书《写在墙上的脸》也十分畅销。高晓松一直是被市场宠爱的,因而对商业敞开怀抱。“对我来说没有商业和艺术这么严格的区分,我只关注好与不好。”看起来,他从没经历过外界所臆想的蜕变,“我从来不是坚持小众路线的‘那种文艺青年。”

从这个意义上,高晓松理解并尊重作为“商人”的宋柯,并真诚地需要他。作为一种回馈似的,宋柯欣赏高晓松的才华,并且热爱音乐。这种往还让他们不仅互相补充,而且互相信任。

其实两人不乏共同点:出身清华,从骨子里骄傲;逻辑清晰,具备理性眼光(高晓松认为娱乐艺术圈充斥着感性与冲动);分寸感好,互不介入私人生活;以及同一个嗜好——在两个时间段、两间办公室里,他们几乎都是不间断地点烟、吸烟,再把烟蒂按进同一个烟缸。

或许是角色定位的必要,或许是避免冲突的智慧,他们放大着彼此的不同。比起其他公司的管理者及其搭档,高晓松和宋柯的关系更加平等、稳定。

高晓松、何炅和宋柯身着太空服登台亮相(梁辰)

阿里音乐员工说,两位老板共同出席的正式场合,高晓松讲话更多,非正式场合,同样如此。只是主题和气氛变了——通常是高晓松揭宋柯的短,宋柯笑而不语,实在受不了才反击。某种程度上,这构成了阿里音乐有别于一般互联网公司的一种面貌,它更加放松、随性,有人味儿,“毕竟和创作者、艺人打交道,他们天性比较自由,你也很难是一个完全理性的人。”阿里音乐一位高层这样说。

考卷内外

阿里星球是高晓松和宋柯入职大半年后交出的第一份考卷。它的前身是播放器天天动听。据说软件更新时,7成老用户留存下来,迁移到这个全新的星球——狂热的粉丝可以加入圈子(类似微博的“关注”),为偶像打卡、应援,赚取福利。普通听众照旧听歌,新选项是看草根歌手直播。音乐人则可以展示作品,贩卖手艺,比如“为超女写歌”。总的来说,它是大而全的平台,极重运营,和互联网“垂直”发力的通则背道而驰。

这样野心勃勃的设计透露了高晓松和宋柯对音乐行业的思考。比如粉丝能量巨大,有待调动;比如幕后制作不透明,大量音乐人生计艰难。但高晓松也承认,这是一种广撒网式的探索,只有适者可以生存并且长大。

詹华认为,阿里星球的本质是在“付费买唱片”和“花钱看演出”这两项传统盈利模式之外,寻找新的道路。李皖也认为,它是在数字音乐付费全面到来之前,尝试提供一种过渡性方案。

“音乐行业靠销售唱片的方式没有了就没有了,但它最终是可以复活的,因为不复活是不可思议的。如果我们只欣赏古典音乐,那没有版权也可以持续下去,但每一代人都需要自己的艺术和偶像。音乐会重新走向付费,这会是一种觉悟。需要时间。”李皖把这个问题归于“过去的文化艺术形式在链条断裂后如何愈合”的问题,后者更真、更普适。

5月20日,台湾乐队五月天在阿里音乐上线了最新专辑《作品9号》,预售单价20元。第二天,宋柯发了条朋友圈:“一早发现已经第两万名了,五月天群众基础好扎实!”

在众多对音乐行业表达忧虑、期待突围的声音里,老狼是个特例。他因远离产业而从不觉得悲观。“这些年有越来越多的音乐人无论怎样浮出水面的,都说明,好的音乐一直还在,并不像大家说的那么衰亡。”老狼曾热心地把万晓利推荐给独立厂牌“十三月”老板卢中强。对于宋冬野、马頔、尧十三这批新生代民谣歌手,他也表达了赞赏。“有80、90后的色彩,还挺了不起的。”他说。

某种程度上,这是“互联网摧毁大唱片工业”那枚硬币的背面——互联网让音乐制作的门槛降低,小成本、高品质的音乐生产、消费和回收成为可能。尽管它们中的大多数依然显得小众而寂静。

最近,阿里星球上的热门活动之一是为独立音乐人陈鸿宇的新专辑招募团队。他们放上一首没有填词、也没有成型编曲的DEMO,向网友征集歌词。文案上写着:“它给你什么感觉就怎么写,题材不限”、“如果实在拿捏不准,可按下面的填词字数参考。”入选词作费3000元。这让人想起宋柯说的,以前的玩法老没摸到音乐。

作为唱片公司老板的宋柯曾经发行过几十张专辑,但一张也没留下作纪念,他不是爱怀旧的人。采访中他也极少流露感情,偶尔会摘下眼镜,眼眶深处显出一丝疲惫。当我请他谈谈高晓松对他的影响时,他看起来有些不一样了。“他算是一个灯塔似的,要没他在这块照着,我干着干着可能就暗淡了。老是快暗淡的时候,高晓松这灯塔又亮了。”