曼泰尼亚《圣塞巴斯蒂安》欣赏

黄旋珏

布局中的隐喻

从14世纪中叶开始,以意大利为中心,欧洲大陆上其他地区的学者、艺术家们开始用新生的、革新的、再生的或者重见光明这样的词汇比喻自己生活在一个新的时代的感觉,与此同时,他们也把中世纪用“黑暗时代”来称呼。曼泰尼亚是当时具有人文主义精神的艺术家,从他的作品中我们可以看到科学理论对古典艺术的理解和宗教信仰的结合,因此,本文将以其三幅《圣塞巴斯蒂安》作为案例,来探讨艺术家是如何将这些在作品中体现的。

一般认为曼泰尼亚创作的《圣塞巴斯蒂安》共有三幅,这三幅作品分别藏于维也纳艺术历史博物馆、卢浮宫和威尼斯的黄金宫。圣塞巴斯蒂安作为瘟疫主保,从14世纪开始有大量展现这一主题的艺术作品,与曼泰尼亚同一时期所创作的《圣塞巴斯蒂安》大多继承了黑死病爆发以来的传统——圣徒被缚于柱子或树干上,仰望上苍,身上多处中箭。由于文艺复兴早期对身体结构、透视等方面的探索,作品的形式和风格有了很大的转变,这得益于文艺复兴早期对透视的探索和对人体结构的研究;同时构图中所隐含的叙事性,也在维也纳和卢浮宫的两幅作品中得以展现,曼泰尼亚将阿尔贝蒂关于“构图”的理论充分地运用在自己的作品中。

维也纳的《圣塞巴斯蒂安》(图1)是艺术家三幅作品中最早的一幅,画面中圣徒被绑在一根被毁坏的凯旋门的柱子上,圣塞巴斯蒂安的身后隐约可以看见陡峭的山崖和弯曲的山路,弓箭手们在山脊上的小路中向远处前进。事实上艺术家在场景的描绘上与原典是有一定出入的,在《金传奇》的故事中,圣塞巴斯蒂安殉教于一个竞技场,但画家把他安置在凯旋门的柱子前,一方面或许是想强调故事所发生的时间背景,另一方面是彰显基督的胜利。拱门上站着一个胜利女神(图4),为了展现与天使的区别,画家特地将她画成了没有翅膀的神,这么做可能是为了强化他们异教徒的形象,从破败的拱门的砖头间瞥到一个胜利女神的两只脚。残破的凯旋门以及没有翅膀的胜利女神这些异教的符号,在这里所象征的不是罗马皇帝的军事胜利,而是基督教战胜异教的胜利。

在这三张作品中,曼泰尼亚描绘圣徒面部表情方式体现了人文主义思想,艺术家笔下的圣徒不再是高高在上、不可侵犯,似乎更像是那个正在为了基督的信仰而献身的罗马禁卫军队长。在圣徒的下方,与几何立方体的构图形成鲜明对比的,是一块块的碎石子和破碎的异教雕塑,在左下方是一座古老雕塑的残存碎片:无头的躯体,一只罗马军队凉鞋的左脚和一颗头颅(图5)。这些元素出现在画面中绝非偶然,在第二幅《圣塞巴斯蒂安》中也同样出现了异教的雕塑碎片。

卢浮宫的《圣塞巴斯蒂安》中曼泰尼亚将圣徒置于凯旋门残柱的前方,维也纳和卢浮宫的两幅画的背景都设置为败落的建筑场景,高耸的古罗马风格的柱子和精美的建筑,这种建筑风格的混合代表了古典世界和基督教世界是纽带和延续,同时也是人文主义的主题之一(图2)。画面右侧两名弓箭手的出现拉近了观赏者和作品之间的距离,在左侧则有一只穿着罗马凉鞋的左脚雕塑碎片,根据考德维尔的说法,這个碎片象征着塞巴斯蒂安在殉教前是罗马禁卫军队长,画面中四处散落的雕塑代表着他的躯干,这形成了一个形象的对比:冷酷的异教大理石和圣人的血肉之躯的对比。考德维尔认为,“这些残破的碎片不仅仅暗示了罗马的社会环境,同时也暗示了圣塞巴斯蒂安说服罗马行政长官圣科麦修转变信仰的壮举。”这个故事在《金传奇》当中也有描述:圣塞巴斯蒂安和他的神父获得圣科麦修的同意后,摧毁了他家中200多个神像以及他还私藏的最后一尊神像。当圣科麦修毁掉这最后一尊神像成为一个真正的基督教徒的时候,他的疾病便不药而愈了。《金传奇》中的这个故事解释了维也纳和卢浮宫的两幅《圣塞巴斯蒂安》当中有这么多破碎的雕塑的原因,这些雕塑中所描绘的都是一些异教的人物——不是天使,也不是圣徒,可以辨认出的有罗马士兵和古罗马神话中的胜利女神。

威尼斯的《圣塞巴斯蒂安》在构图上与之前两幅画有着很明显的不同,画面中既没有交代罗马柱子也没有枯树或者木桩(图3)。威尼斯的圣徒虽然没有像前两幅画一样站在一个方形石块上,但也站在一个平台上,有学者认为这个石台象征的是早期基督教的祭坛,同时也象征着“稳定”与“美德”。另一方面,原本注重细节和注重空间透视的精致的背景变成了一片深色的抽象空间,唯有画面正上方的一串珊瑚念珠和右下一支象征生命的蜡烛和一句箴言——“Nihil nisi divinum stabile set。Caetera fumus。”大意是“神圣以外,世间万事皆为云烟。”意大利威尼斯中的《圣塞巴斯蒂安》是三部曲中的最后一幅,突出了这一画作系列的主题。圣塞巴斯蒂安的扭曲姿势乍看之下有些让人疑惑,但是他的座右铭告诉我们,他的内心是坚定的。

透视法的运用

在三幅《圣塞巴斯蒂安》中艺术家借助自己对透视法的理解,在画面中运用各种方式给观者创造出这种错觉——空间错觉。不过曼泰尼亚的这三幅作品并不是其在透视法方面大做文章的代表作品,在这三幅画中,透视法的主要作用是给艺术家提供了更多的展示空间可以放进与“圣塞巴斯蒂安”这一母题相关的内容,他巧妙地利用这一点,塑造出庄严、富有历史感的氛围。在西方绘画技法发展史上,透视法的发现与文艺复兴时期人文主义艺术思想相结合,艺术家要肯定现实的人的价值,透视法为在画面上创造出一个真实的现实环境提供了可能的条件。人们在不懂得透视法的原理时就能感觉到透视现象,那些完全不熟悉透视法原理的画家,也可能通过自己简单的视觉经验,将近大远小的规则运用在自己的作品中,将近处的和重要的对象画得比较大,向我们呈现大的圣徒和他身后某处较小的房子,但这和有意识地使用透视法来观看的意义是不同的。

在曼泰尼亚所生活的年代,阿尔贝蒂的《论绘画(De Pictura)》已经成为意大利画家们的必读书籍。在这本书中阿尔贝蒂对透视法进行了理论总结,在本文所讨论的这组作品中,年代最早的一幅中有一些艺术家对透视法生涩运用的证明——维也纳的《圣塞巴斯蒂安》画面中黑白格的地砖(图6)。根据透视法的原则,在二维空间的画布上创造出具有立体深度感的三维空间,调节描绘对象的大小、线的聚集和扩散,1459年左右完成的这幅作品中,圣徒身后这个小广场上的菱形地砖给观者营造出空间纵深感的暗示,并且它们最后都会汇聚到一个焦点上。这种通过描绘建筑物中向远处聚集的直线来创造三维空间的“小把戏”,在当时的艺术创作中屡见不鲜,这种方式呈现在画面中虽然呆板,但确确实实让观众感受到强烈的空间感,进而产生一种身临其境的感觉,画面与观者相互依赖产生这种令人信服的错觉。不过鉴于曼泰尼亚对古典艺术深刻的了解,描绘这些地砖的原因可能不止是运用透视法这么简单,古罗马建筑由于房间大小的限制,常常利用对比强烈的几何图形消除压抑感和空间局限。艺术家将其置放在这样一个充满古罗马风格的背景之中,可说是既保全了画面的历史感,又运用透视法达到了创造空间感的目的。

在维也纳的《圣塞巴斯蒂安》中,曼泰尼亚似乎开始挣脱早期直接利用“地砖”这样直白且不自然的方法,在这幅画中,更多的是利用背景画面中“S形”道路和远方依稀可见的河道后面一些微小的建筑物,艺术家尽可能地在这个画面中展现空间的纵深感。视觉经验告诉我们——只能沿着直线看东西,因此非透明物体后面的部分会被遮挡。在卢浮宫的《圣塞巴斯蒂安》中,前景中的人物、凯旋门都将背景中的一部分遮挡,观众不得不猜测或者想象位于后面的东西(图7)。此外,我们的眼睛只能沿着直线看东西这一事实还说明了物体在远处将缩小的原因,也就是阿尔贝蒂指出的“截线短缩的法则”,背景中物体的大小取决于观者眼睛和被观察平面之间的距离。

在维也纳和卢浮宫的两幅作品中,不仅是风景、建筑,如果你仔细观察还会看到背景中有一些非常小的人物,这些都是艺术家在向观众暗示自己所描绘的是非常遥远的空间,曼泰尼亚甚至利用这一点在背景中描绘了一座称得上是繁荣的城市,当然如果你仔细观察会发现背景中这座微缩的城市也遵循着焦点透视的原理。

瘟疫的意象

圣塞巴斯蒂安从14世紀黑死病爆发开始便成为“瘟疫主保”,曼泰尼亚的三幅《圣塞巴斯蒂安》的创作原因也与此相关,那么,瘟疫的意象在这三幅作品中是什么?这些成为值得我们探讨的问题。

14世纪那场黑死病是欧洲历史上的一个重要的转折点,这场可怕的瘟疫除了对社会结构带来深远影响,它对中世纪欧洲人精神生活方面的冲击也同样巨大,无疑是场社会、经济、宗教灾难。在这一时期,与圣塞巴斯蒂安有关的作品总是出现箭头,它们或许是刺穿了他的身体,或许是有弓箭手将箭矢朝他射去,已经成为了这一主题的作品的特征。在曼泰尼亚的三幅作品中,圣塞巴斯蒂安身上的箭头我们不能简单地认为它们来自于那些圣徒的传说——戴克里先国王命令弓箭手将绑在柱子上的圣塞巴斯蒂安乱箭射死,这只是原因之一。

克里斯汀·贝肯的在他的专著《瘟疫和传染病图像:图像志与图像学》中,从文学与视觉的两个方面讨论了瘟疫意象的由来。瘟疫贯穿于西方文学当中,从《荷马史诗》和《圣经》开始,一直出现在各种通俗小说和宗教经典当中,它的意象包括箭矢、匕首、乌云和泡沫。但直到1347年黑死病泛滥整个欧洲大陆之前,瘟疫在视觉艺术中都没有一个如同在文学中那样公认的确切的意象,但是箭矢这一意象无论在文学,还是在视觉艺术中都是最有代表性的意象之一,同时这也是文艺复兴时期最常出现的。他还认为“上帝的箭矢,与宙斯的闪电类似,代表主对人的惩罚”,而主对人类最常出现的惩罚就是地震、瘟疫和战争。在维也纳的《圣塞巴斯蒂安》中,有一支箭似乎是艺术家特意的安排,它的角度与圣徒身上的密密麻麻箭矢角度不同,似乎从天而来,从圣塞巴斯蒂安的额头贯穿。在《旧约》、希腊罗马神话中,箭头都是神最有力的一样武器。

另外值得一提的是,在《金传奇》圣多米尼克异象灵见一章,圣徒见到上帝预示要以三支长枪毁灭世界。“三”这个数目代表了激怒上帝的三大罪恶:傲慢、贪婪、淫欲。在卢浮宫所藏曼泰尼亚的《圣塞巴斯蒂安》中士兵手中所持的三支弓箭也具有相同的含义,当然两名士兵也是人类“不义”的一种象征。

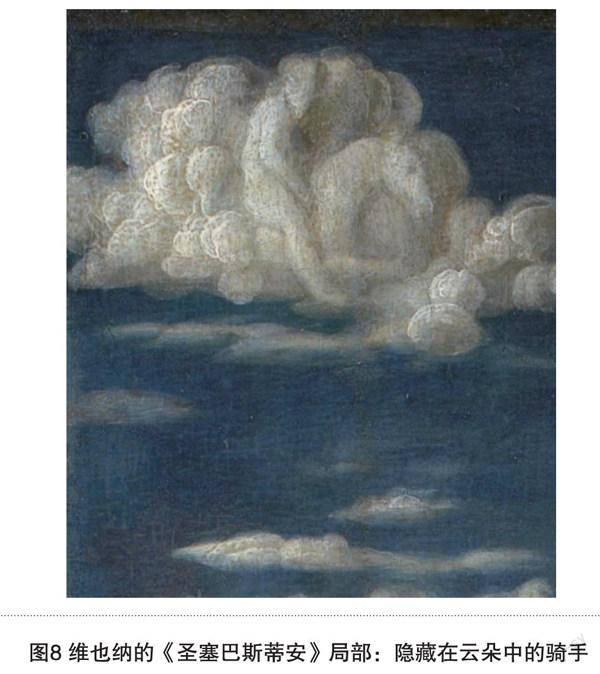

在维也纳的《圣塞巴斯蒂安》中还有一个有趣的小细节也与瘟疫相关——画面左上方那朵云(图8)。斯蒂法诺·祖菲(Stefano Zuffi)认为, 它的母题来自《启示录(The Book of evolution)》。这朵白云的形状是一个骑士,他象征着《启示录》第六章中所描述的四骑士之一的死亡,“用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽杀害地上四分之一的人”,这个骑士的原型来自古希腊神话中的克罗诺斯(Chronos,即罗马人的萨图恩“Saturn”),在神话中他所代表的是时间与破坏力。萨图恩所对应的行星是土星,作为司掌行星的统治者,其性质极其不祥。顺从其力量的人强大而不仁慈,富裕而不慷慨,贤明而不幸福,并且通常与老迈、极端贫困和死亡联系在一起,被视为所有灾害的原因。

结论

圣塞巴斯蒂安这一母题与其他宗教题材的艺术作品一样,最早都是作为传教的工具出现,图像背后所隐藏的可以说是社会及宗教演变过程。这一母题随着时间的变化,在观者接受图像的过程中,作为载体的图像逐渐超越了它原本的宗教含义,在各种因素的影响下不断发展,参与塑造了圣塞巴斯蒂安的“瘟疫主保”的身份。在中世纪晚期至文艺复兴的图像中,圣塞巴斯蒂安抵御瘟疫的功能被教会的信众不断放大,文献和历史传记中的任何细枝末节都成为他能够成为瘟疫主保的原因。曼泰尼亚的这三幅《圣塞巴斯蒂安》也是在这种社会背景下创作的,且不说第三幅画的完成度仍然有争论,前两幅作品中从圣徒本人到天上的一片云,几乎都能找到与之相对应的原典,一切的细节都服务于圣塞巴斯蒂安瘟疫主保的身份。

曼泰尼亚这三幅《圣塞巴斯蒂安》与文艺复兴时期大多数作品一样是作为宗教题材绘画被创作,正因为这种宗教与艺术相互融合的特殊性,给予了这些艺术品更多更强的生命力。在文艺复兴时期的图像中,“象征”在人文主义艺术中占有非常重要的地位,不过这里的“象征”与中世纪的“象征”并不相同,在中世纪人们认为万物皆为另一事物的象征,而在文艺复兴时期,“历史”的概念被置于图像中象征体系的中心,这个概念是文艺复兴时期人们认为文学优先于视觉艺术的一个后果。巴克森德尔认为在十五世纪中期,只有皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡和安德烈亚·曼泰尼亚两位画家符合阿尔贝蒂提出的标准。在前文对于曼泰尼亚三幅《圣塞巴斯蒂安》图像与文本的分析中我们可以发现艺术家在画面中的排兵布阵显然遵循了阿尔贝蒂的理论——艺术品首先和最重要的任务就是描述一个故事。艺术作品应该以令人信服和富有表现力的方式再现《圣经》、圣书中的历史或古典史、神话或传说中的某个事件,并且画面中的故事、细节有权威的文学资料作为原典。

圣塞巴斯蒂安作为宗教和艺术结合的一个案例,从早期单纯的殉教圣徒形象发展至文艺复兴时期的带有世俗化倾向的宗教肖像画。本文所讨论的三幅作品就是其中的一例,不仅借鉴了传统宗教艺术,而且将当时的艺术、科学等理论相结合,将写实技巧和象征隐喻内容完美结合。