南山画荃·绘事仿若修行

中国艺术研究院 邱春林

南山画荃·绘事仿若修行

中国艺术研究院 邱春林

【内容提要】绘画如佛说法,纵口极谈,因果历历在目,既超然意表,又不越人情物理。从事美术史论研究之学者往往悟得多,证得少,也就是未具此手,先具此眼。古代名丹表家都 属于有悟有证之人,理论与实践双修,才能做到真正觉悟,技艺上也能有一日千里的进步。优秀的文学艺术家能在创作时暂时超越现实人格的束缚,如同“脱胎换骨”,淋淋离尽致地观照和表现自己的理想人格。

【关键词】利家 行家 证悟

今天是史上少有的艺术泛滥的时代,或者说泛艺术化生存作为一种生活方式十分流行的时代。其主要原因一是西方艺术观念之快速变革令艺术无边无界,这无疑拆毁了艺术的门槛;二是文化产业化将艺术推向资本市场和工业复制,平庸艺术因此大行其道。

古之绘画是衣冠贵胄、逸人高士之少数人事业,他们依仁游艺,既重人品,又重才情,境界话题常谈常新,易形成社会共识。当艺术队伍过于庞大时,有境界的艺术毕竟不能占多大比重。加上丹青链接名利,笔墨混于尘埃,身心不自由局限了艺术的发展。黑格尔说,一种艺术门类愈受物质的束缚,精神活动的自由程度愈少,就愈低级;反之,一种艺术门类愈不受物质的束缚,愈显出精神活动的自由,就愈高级。

古人画画一非易事、二非小事,所以古人恒思传诸千古百年。如此,用意构思必深沉古厚,绘必神妙,材必讲究,工必细谨。今天画家为社会一大职业,画画是画家的生业,也是社会化产业。所以画家容易求悦庸人耳目,遍地皆画,渐巧渐薄,画道日卑之大势很难逆转。

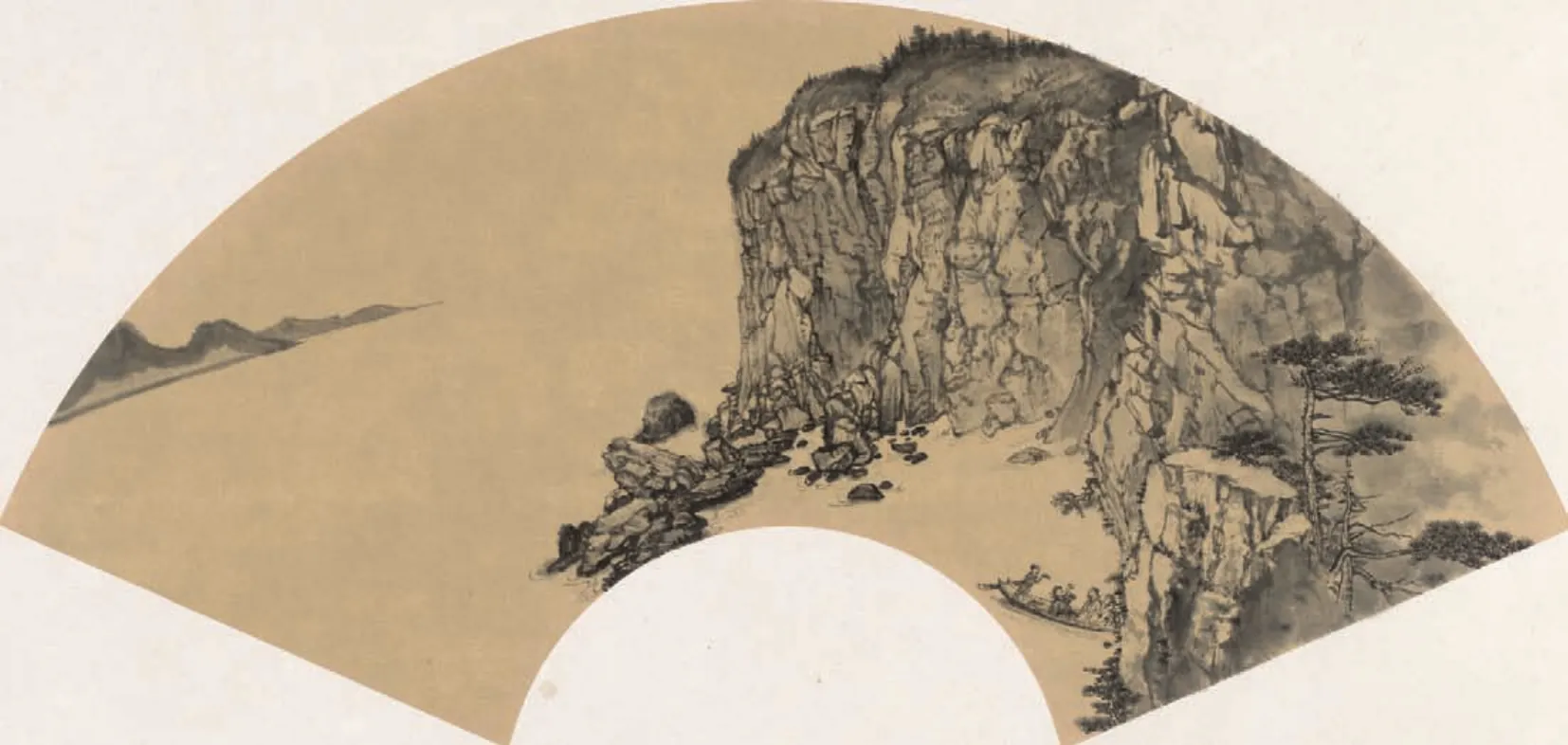

崂山仰口

前赤壁赋之一

前赤壁赋之二

初夏

潭深流静

晨江放排

明人品藻画家,以行家和利家分别之,如何良俊《四友斋画论》以戴文进为行家第一,吴小仙、杜若狂、周东村其次;利家则推沈石田为第一,唐六如、文衡山、陈白阳其次。行家、利家之说首先有在朝在野身份之别,行家多以绘画为职业者,如宣宗朝院画代表人物之一戴文进,利家多指在野画家,自然这种区分有它的不合理性,绘画乃心灵事业,外在的社会身份并不能说明一切。更深层的区分却也是最模糊的区分在于“画品”的差异,画家里头的行家多丹青能手,即技艺高超的画工,中规中矩,传承性较好,画品也因此多归入能品。而利家之名来源于佛教用语“利根”一词,杨炫之《洛阳伽蓝记》载:“摩罗聪慧利根,学穷释氏。”利根人即是有智者本性之人,也就是通常我们理解的天赋高、悟性好之人。高濂 《燕闲清赏笺》中又称“隶家”,意思与利家等同。明人论书画、演剧、诗文等特重利根人,何良俊以为沈石田的画立意高远,笔墨既出入宋元,又天机自现,非行家做能及,所以推沈石田为画家中难得的利家子。高濂以为利家须有所谓士气,有士气者,能“用神气生动为法,不求物趣,以得天趣为高。”

高濂要在行家与利家之间划出一道无泾渭分明的界限。其实,描和写、工与拙、物趣与天趣之间原本就是相辅相成的,行家与利家也是可以统一的,行家也能熟能生巧、不拘绳墨;利家天资再高也须有行家的功夫淬炼过程。所以,对于一个喜爱艺术的人而言,主观分出谁是行家谁是利家其实不打紧,养成判定行画与艺术的鉴别力才最紧要。

“公安派”文学反对“前后七子”“文必秦汉,诗必盛唐”的复古主张,首重性灵。袁宏道所谓的性灵既有李贽“童心说”的主张,也包含对自然情欲的肯定,珍玉与泥沙俱下。李日华论绘事也重性灵,以为“绘事以微茫惨澹为妙境,非性灵廓徹者,未易证入”(《竹嬾论画》)。绘画如佛说法,纵口极谈,因果历历在目,既超然意表,又不越人情物理。明人论画从心入手,静心、洗心、空心,都为打开灵窍,使性灵洒落自现,这条路子是对的。绘事是唯心的,出自心灵,归于心灵,因而绘事仿若修行,可视作修行法门之一。

绘事即修行,修行有手段,读书是方便法门之一。读书多即见古今事变多,胸襟自然开阔,不执己见,不拘小我小情。只有胸次寥廓,山川之雄奇清幽才能入得性灵,起到涵养人格的作用。

明人张风认为,绘事有悟有证,“悟得十分,苟能证得三分,便是快事!”(《大风论画》)在佛教用语中,证与悟是一不是二,证即参悟,证即得道,它既是过程,也是结果。在绘事中,悟是认识;证是验证、证实,是实践。从事美术史论研究之学者往往悟得多,证得少,也就是未具此手,先具此眼。古代名丹青家都属于有悟有证之人,理论与实践双修,才能做到真正觉悟,技艺上也能又一日千里的进步。

方薰云:“古人笔下五繁简,对之穆然,思之悠然神往者,画静也。”(《山静居笔记》)恽南田云:“意贵乎远,不静不远;境贵乎深,不曲不深。”(《南田画跋》)画主静,绘画意义上的静不是排斥声音,有时恰恰要由视觉产生通感,达到如闻其声、如临其境的效果。关于静,中国人有层次丰富的感觉,自然寂然无声是静,云出林梢、泉流石上也是静;男人沉着冷静是静,妇女恬淡娴静也是静;儒者清和文雅是静,道士精神守一也是静;静还通“净”,环境干净、内心清净都是静的境界。于画中艺术形象而言,静是自然生机或理想人格的纯粹表现;于画之主体画家而言,静是一种修养、风度。苏东坡诗云:“静故了群动,空故纳万境》”(《送参寥诗》)心定才能知晓微动,心空才能容纳万千。程灏诗云:“万物静观皆自得,四时佳兴与人同。”(《偶成》)静观,有益于起兴,文学和艺术往往要籍兴会才能淋漓尽致。

史上人物品鉴,品高者如黄庭坚赞周敦颐有代表性:“舂陵周茂叔,人品甚高,胸中洒落,如光风霁月。”(《豫章集·濂溪诗序》)一个人内心越光明洁净,不为名役,不为物诱,人格越主静。如《红楼梦》第一回:“虽今日之茅椽蓬牖,瓦灶绳床,其晨夕风露,阶柳庭花,亦未有妨我之襟怀笔墨者。”但人有多面性,知人论世不能只看表象。金庸《笑傲江湖》的角色刘正风说:“曲大哥虽是魔教中人,但自他琴音之中,我深知他性行高洁,大有光风霁月的襟怀。”类似这种在一个人身上现实人格与理想人格分裂的例子比比皆是,但优秀的文学艺术家能在创作时暂时超越现实人格的束缚,如同“脱胎换骨”,淋漓尽致地观照(如程灏所云静观)和表现自己的理想人格。至于能否获得这种创造的自由,努力清净本心是必行的功课,修行是唯一的途径。

沈宗骞《芥舟学画编》细分“雅”有五种:“古淡天真,不著一点色相者,高雅也;布局有法,行笔有本,变化之至,而不离乎矩镬者,典雅也;平原疏木,远岫寒沙,隐隐遥岑,盈盈秋水,笔墨无多,愈玩之而愈无穷者,隽雅也;深恬静气静,令人顿消其躁妄之气者,和雅也。”这种分类法其实不统一,似乎每类都有不同的着力点,其中高雅是针对艺术形象说的。色相原为佛家语,指万物的形貌。《心经》云:“色不异空,空不异色,色即是空,空即是色。”白居易《感芍药花寄正一丈人》诗:“开时不解比色相,落后始知如幻身。”绘画离不开对事物形貌的描摹,当然,现当代一些先锋艺术往往要有意去打散、重组事物的形貌,甚至回避对形貌的描摹或出现任何有指向性的暗示。不管怎样努力,总有色、线等物质痕迹,这依然是色相。依沈宗骞的说法,要达到高雅,须“不著色相”,不著即不执著,无挂碍,以古淡天真来对治拘泥于形貌而产生的匠气、脂粉气。不著有心态上的不著,也有笔墨上的不著,中国画不追求过于迫近现实,而是强调以“畅神”为主,目的是使观者产生与现实色相之间的“审美间离”。

陈珂 《初雪》 69×69cm 2012

专 题