基于物联网+配网精益运营技术策略研究

【摘 要】文章重点探索电力企业改革发展新要求,立足生产一线,研究物联网+配网精益运营新技术,深化健全专业管理目标体系,整合运检业务,改革生产组织模式,实施运维一体化,量化业绩、责任、技能、工作量等指标,达到安全质量效率效能管控一体化的新目标。

【关键词】现状评价;物联网+技术;精益运营;提质增效

【中图分类号】TM73;F426.61【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688(2016)11-0011-03

当前,电网规划建设提速、社会对供电服务的要求更高、输配电电价改革、网源荷储联网等因素叠加,使得电力企业安全生产工作面临新形势、新挑战,因此加强本质安全能力建设在企业整体工作格局中的地位和作用更加重要。同时,公众和媒体对电力企业服务质量监督力度不断加大及老百姓的维权意识逐渐增强等对电力企业的服务也提出越来越高的要求,服务质量已成为客户关注的焦点。

1 物联网+配网精益运营研究内涵

1.1 集聚创新驱动优势,探索物联网+运维新技术

物联网的跨越式发展对电力企业具有战略意义,即对信息化、智能化、一体化管理率先实现“弯道超车”。为缩短与国际一流企业的创新竞赛时间成本,电力企业高度关注创新驱动的竞争性,否则将失去创新驱动参照系,从而无法使创新资源配置达到帕累托最优。

开展配电智能化领域物联网行动计划,推进大数据、云计算、移动互联与物联网等新技术在配电网的创新应用,积极推进配网设备全寿命周期管理工作,采用状态检测与状态检修相结合的方式,优化配电运维检修人、财、物的合理投入和控制,降低生产运营成本。

1.2 科学评价管理现状,提升运维质量管控效率

通过整合现有运营人力,组合巡视、操作、维护、检修人员,优化工作流程,在业务上互相支持、支撑、补位,在可控范围内缓解一线技能人力资源不足的现状。

(1)运用移动信息化手段,规范管理运维工作涉及的相关资源和巡检计划,节约代维成本。

(2)运用移动通信技术及时反馈、上报风险和隐患,提供文字、图片、视频等多种方式。

(3)运用定位技术合理规范人员调度,实现运维工作的可跟踪、可追溯、可监管。通过对巡检的规范管理,达到隐患和故障的提前排查,降低故障发生率、缩短故障处理时限。面向配电运维一体化的管理构架(如图1所示),全方位地评价配电管理水平。从安全管理、运维管理、检修管理、工程管理、综合管理5个维度,综合考评配电运维一体化专业管理能力。

2 发挥状态检测新功能,降低生产运营成本

2.1 融合实际需求,修编状态检测安全管理标准

深度细化业务流程,切合实际需求的运维检修业务工作流程,需要拟定修编管理标准、技术标准、安全标准。依据状态检测技术“六原则”,不留死角,完善检测体系,对开关柜、组合电器等设备推行一体化的诊断检测方案,培训学习“配网开关柜状态监测与运维”“开关柜局部放电检测与诊断技术”“超声波技术测量配电设备的局部放电”“超高频检测技术及故障类型识别”“地电波局放检测技术及故障定位”“开关柜内部故障诊断”“状态监测的实践与经验”等专题,并结合内部故障检测实例进行现场技术分析。通过内部讲座和现场培训,提升员工的专业素养和技能水平,完善状态检修组织保障体系和技术装备,加强对不停电检测新技术的应用。

2.2 深化状态检测新功能,推进全寿命管理出成效

积极推进配网设备全寿命周期管理工作,采用状态检测与状态检修相结合的方式,降低生产运营成本。实行设备状态评价,推广应用成熟设备监测技术,配置变压器、组合电器等带电检测仪器仪表陆续投入使用,缩短现有运维模式、管理能力、人员素质等与配网规模和设备数量的发展要求之间存在的差距,完善配网急修管理制度和业务流程及配网抢修装备、工器具的标准化配置,确保故障报修到达现场时间兑现率达到100%。依照不同季节、不同运行环境和不同运行工况,明确设备检测巡视的重点运维内容和要求,动态调整设备检测巡视的周期,提高配网抵御自然灾害的能力,健全全天候响应、全方位可控、全过程管理的运维保障机制。

2.3 整合运维检测业务,科学降低运营成本

借助信息化平台手段,将运维费核算过程的每个工作节点固化到信息系统,按照实际运维情形拟定、修订各项定额,组织生产、物资、安监、纪检等方面的专家对原有执行状态进行修订,细化核准参数,运用信息化管理设备容量、线路长度、资产、人员等的基本数据对接运行设备,确定各单元设备的耗损用量、维护成本。按照PDCA闭环管理理念持续优化运维费核算流程,可形成从预算到执行直至结算的事前、事中、事后全过程良性監督,扭转运维班组事后结算的超支现象,增强对运维费的合理支出、运维工作质量的审计督查,并按照审计提出奖罚意见,对造成损失的追究相关主管和人员的责任,对减少支出、降低成本的,按照降低额度给予绩效奖励。

3 实施信息化融合新方案,协同提升智能化管控能力

3.1 便携式巡视及缺陷APP应用

基于安卓平台的便携式巡视及缺陷APP应用工具(简称APP工具),可运行于预装安卓系统的移动手机和平板设备,便于巡视人员携带。

现场优势表现如下:一是实时、实地、准确地记录现场巡视、缺陷、外力破坏信息,警戒巡视人员因责任心不强等造成的降低巡视质量,切实落实“巡视第一责任人”制度。二是巡视(缺陷、外力破坏)结果可以实时地为管理人员获得,从而及时掌握现场信息,迅速地制订处理方案,从而有效地节约人力、物力、资金成本,提高了工作效率。

3.2 智能识别电缆通道属性

智能电子标识标牌,通过将电力电缆(通道)信息植入电子标识牌内部,现场使用近距离无线识别技术读取电力电缆(通道)信息。智能电子标识牌读写器,采取组合设计方案,具有快速识别标签,远距离读取标签数据的能力,适应现场环境的能力更强。

可实现现场技术对接及应用,一是结合APP工具,集成软件实现对电力电缆(通道)的线路名称、电缆段两端设备、电缆井编号、孔位编号等信息交互功能。二是现场信息采集完成后通过APP工具上传直接显示,便于查找和定位。同时,由于智能电子标识牌具备抗外力破坏,防污防水,能长时间使用,大幅提升了电力电缆(通道)走向的排查效率。

3.3 智能防盗及防误联动应用

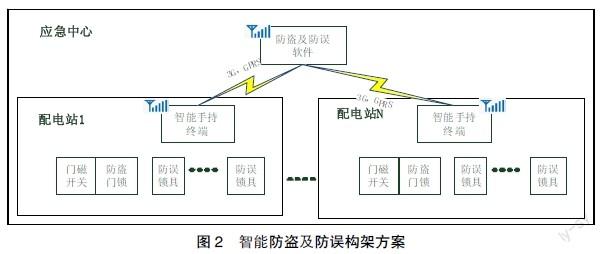

智能防盗及防误联动应用由以下部分组成:防盗及防误软件、手持终端、防盗锁具及防误锁具。智能防盗及防误构架方案如图2所示。

现场应用并实现以下功能:一是典型操作票的无纸化、规范化。二是实时电子一次接线图替代传统一次模拟图板。三是操作过程实时监督,避免漏项、错项的违章隐患。四是对二座及以上配电站所复杂操作过程的实时监控。五是建立系统化全过程防误操作体系。在单站和多站的基础上,智能防误系统通过逻辑公式,囊括了在各种运行方式下的各种操作模式及各种错误信息。通过智能防误软件,构建覆盖现有9个配电站所的操作技术措施,后期将会逐步推广,进一步保障配网倒闸操作的正常运行。

3.4 拓展集成智能辅助监控

运用智能防盗及防误联动功能模块可扩展性强的特点,可以很方便地通过扩展各类应用模块,实现无人值守配电站所辅助监控功能的延伸和深入应用,实现智能安保、智能电子标识、环境及运行噪音监测、电磁辐射在线监测及光伏储能供电等功能。

4 阶段性人力绩效分析

4.1 构建运维人员素质新模型,适应一岗多能新要求

提升对生产人员的能力要求可概括为“一专多能,专一、会二、懂三”,以满足“运维一体化”生产方式对一线人员的更高要求。其一,探索可以使员工熟练掌握设备运行维护知识的创新培训模式,而且设备培训必须直观易懂。其二,针对人员工作内容增加、学习培训量增大的情况,设计新的评价体系及时对员工工作情况进行评价。其三,新的人员评价体系借助信息化的手段,形成员工完整的成长信息。其四,面对人员运维一体化程度的不断深入,适应专业面逐步扩宽的趋势,必须加强绩效管理,引导人员提升运维综合能力。

4.2 一体化精益管控新模式,破解结构性缺员困局

分类构建职业发展通道,开展员工职业生涯规划,实现人员的有序流动与优化配置。组建跨专业、跨区域的综合性班组,推行网格化管理模式,在配电线路、电缆、站所、试验等专业推进一专多能、一岗多能,整合班组资源,改变专业分工过细的问题,打破专业壁垒。鼓励员工向专业技术、技能职业通道发展,以形成合理的专业人才梯队,解决人才单一方向流动导致的专业结构性缺员和人才分布不均衡的问题。建立小型实训室,通过跨班組联合培养、施工单位跟班实习、厂家学习、跟班实操培训、工程投产验收培训等方式,提高员工的动手能力。依靠科技进步和技术革新,降低人力资源投入,实现依靠科技进步来降低配网运维、检修及试验等环节对人力资源投入的依赖。

5 成果与展望

以适度超前全局性的目标、系统性的思维和物联网+智能运维的高度来提升本质安全服务社会经济新发展能力,进一步细化、量化职责内容和到位标准,促进安全生产工作到岗到位,切实增强人员履责尽责意识,将生产操作过程中的每个作业风险都辨识到位、关注到位、管控到位,构建安全生产信息有效传递机制和协同机制,从配网设备运维等各环节入手,全过程、全方位严控各类安全风险,让每一个环节的安全基础得到有效夯实。

参 考 文 献

[1]沈飞飞,吕培强.配网状态巡检手持智能终端的实践与探索[J].江苏电机工程,2012,31(5):53-54.

[2]沈飞飞,吕培强.中压配电站所智能防盗及防误联动新技术的研究[J].江苏电机程,2013,32(3):33-34.

[3]张洪涛,乔进国.运维合一模式下的人员管理创新[J].中国电力教育,2014(4).

[责任编辑:邓进利]