解码新乡贤

史瑞

建设“人的新农村”,推进农村治理现代化,需要在现代治理经验与传统文化沉淀之间找到平衡点,而新乡贤是一个很好的突破口

20年前,罗强离开农村进城打拼,成为一名“城里人”。20年后,他决定携妻女回到农村创业,准备当个“新型农民”。不料,罗强的行动激怒了父亲,坚持要分家断绝关系:“离开农村,做一个城市人,才是成功。”

今年“两会”期间,发生在四川小伙罗强身上的遭遇成了代表委员热议的话题。“农村知识精英都流向了城市,成了城市人。长此以往,农村成了空壳,‘魂就丢了。”长期研究“君子文化”的全国人大代表、安徽省社会科学院研究员钱念孙显得有些迫切。“一个没有‘魂的乡村,是绝无半点吸引力的,新乡贤的重要性,在当下不言而喻。”

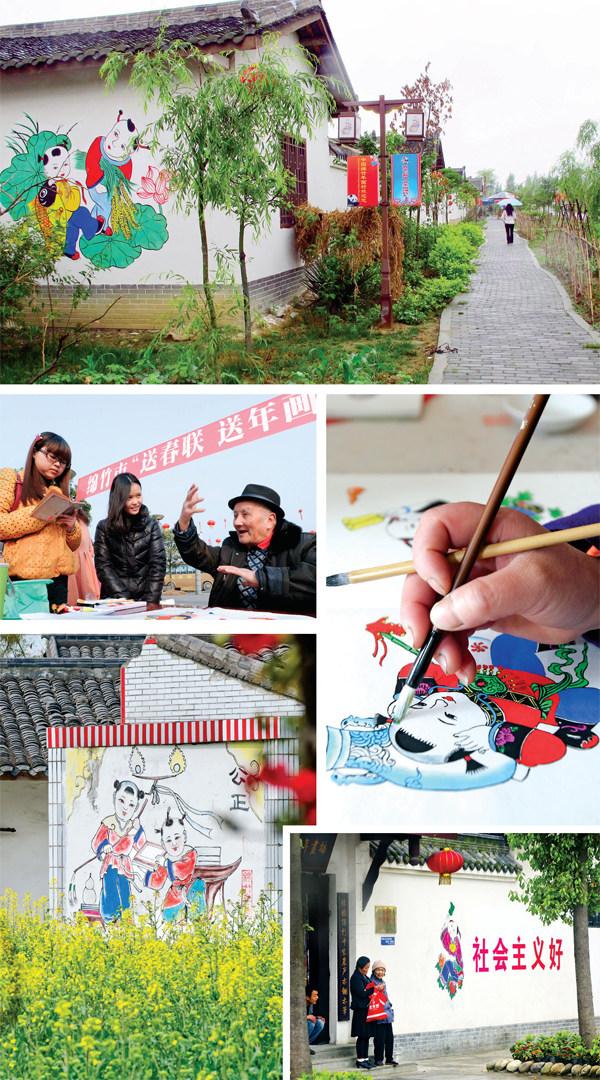

事实上,罗强的行动,凸显的是一份浓浓的乡愁。可以说,像罗强这样的“新型农民”正是当下建设社会主义新农村,实现全面小康、建设美丽乡村不可或缺的新乡贤力量。

从去年中央“一号文件”提出“创新乡贤文化”。到如今,“培育新乡贤文化”写入《“十三五”规划纲要》。应该说,正在涌现的新乡贤群体引起了从中央到地方、从政府到社会的各方关注,我们应该如何认识新乡贤?新乡贤到底“新”在哪儿?他们又能为农村带来什么?

“接地气”的新乡贤

回顾历史,历代乡贤代替或配合官府处理了大量社会“公共管理”事务,如架桥修路、抢险救灾、纯化风俗等。长期研究乡贤文化的浙江上虞乡贤研究会会长陈秋强在首届中国乡贤论坛上表示,“乡贤有极大的凝聚力和号召力,他们是介于官民之间的桥梁与纽带,可以及时化解民间的很多矛盾。他们既受百姓拥戴,也受朝廷赞赏。”

而在当前,乡贤的内涵发生了变化,一般情况下,人们将有德行、有才华,愿为故乡、为社会作贡献的人称之为“新乡贤”。农村优秀基层干部、乡村教师、退休干部、返乡创业者、道德模范、身边好人等先进典型,乐于奉献乡里,在乡民邻里间威望高、口碑好,正日益成为新乡贤。

“我推荐范老师,他从领导岗位上退下来后,一直热心咱们社区的发展,哪里有需要,哪里就有他的身影,给咱们年轻党员干部做了个好榜样。评选新乡贤,我投他一票。”去年底,绵阳市游仙区街子镇举办了“选乡贤、学乡贤、做乡贤”活动,选出退休老干部范定义、以身作则传承家风的村支书王方元等5名新乡贤作为榜样,引领带动广大群众见贤思齐、崇德向善。“新乡贤并不‘高大上,而是非常‘接地气,能给乡村增添许多正能量。”街子社区干部王斌蓉说。

北京大学中文系教授、博士生导师张颐武将现代社會存在的乡贤分为两类:一种是“在场”的,另一种是“不在场”的。“有的乡贤扎根本土,把现代价值观传递给村民;还有一种乡贤出去奋斗,有了成就再回馈乡里,他们的思想观念、知识和财富都能影响家乡。”

广元市朝天区两河口乡的芮明光就属于“不在场”的新乡贤。在外致富后,他先是出资为乡亲们安装自来水,让280多户村民告别“吃水难”。随后,又在自家开办的公司成立“锐锋敬老基金”,给两河村60岁以上老人发放敬老金。“希望通过我带动本乡本土在外成功人士都来关注自己的家乡人!”芮明光说。

如今,在芮明光的带领下,越来越多的两河口籍在外人员加入到反哺家乡建设的队伍中。正如一些专家学者所说,新乡贤做的事说的话,能够引发共鸣,能够点燃激发农村群众善念,而“一旦点燃善念,很快就会铺天盖地”。

与时俱进的新乡贤

对于“新乡贤文化”,在《“十三五”规划纲要》的“解释材料”中这样描述:乡贤文化是中华传统文化在乡村的一种表现形式,具有见贤思齐、崇德向善、诚信友善等特点。借助传统的“乡贤文化”形式,赋予新的时代内涵,以乡情为纽带,以优秀基层干部、道德模范、身边好人的嘉言懿行为示范引领,推进新乡贤文化建设,有利于延续农耕文明、培育新型农民、涵育文明乡风、促进共同富裕,也有利于中华传统文化创造性转化、创新性发展。

新乡贤“新”在哪儿?四川外国语大学教授刘国强指出,“新乡贤不是旧士绅,不是为了在现代性冲刷下守住不变的乡愁,而是为了建设与时俱进的新农村。”传统乡绅以儒家思想和家族观念为本,诉诸族情乡情,讲求内外有别,这与现代法制观念和权利意识相冲突。现代新乡贤仍然需要借助传统的文化心理,但与此同时,还应该弘扬社会正气,倡导社会主义核心价值观,注重对乡村社会在平等意识、公德意识、环保意识、健康生活方式等现代价值观念上发挥引领作用。

《人民日报》曾发表评论,从现实基础、文化支撑、地位作用三个层面阐述了新乡贤的“与时俱进”:首先,传统乡绅基本上世居乡村,出仕之后也要回到乡土。应当说,乡绅的经济基础、社会根基和文化认同都在乡村。而新乡贤则大都是离土离乡,已经完成城市化的人群,他们来到乡村,要么是造福桑梓,回报故乡以实现更高的人生价值,要么是回乡养老,享受乡村独有的生态、养生,而无需过多介入乡村的日常运作。

其次,新乡贤同样会受到传统文化的影响,表现出或多或少的儒家文化思想。但新乡贤在实践中又表现出种种不同的文化动因。比如,一些党员干部在党的群众路线指引下,作为乡贤回乡开展服务工作。而一些企业家、年轻白领则把现代公益、绿色生态等理念引入新乡贤文化中。

最后,在传统农村社会,乡绅是维系农村社会秩序的重要支柱。现在,社会主义新农村实行的是党领导下的村民自治。新乡贤或其组织是在基层党组织领导下开展活动,主要是基层民主协商的形式,新乡贤则主要起到为村“两委”班子出谋划策、协助联络和信息沟通等作用。

助力乡村“软治理”

在城市化进程中,传统的乡村秩序受到了一定冲击、传统社会纽带变得越来越松弛,如何让乡土社会更好地粘合起来?张颐武认为,新乡贤是能起到上述作用的关键人物。

一方面新乡贤扎根本土,对乡村情况比较熟悉;另一方面他们具有新知识、新眼界,对现代社会价值观念和知识技能有一定把握。因而,新乡贤成了连接传统与现代的桥梁,让传统与现代有了“可译性”。

当前,全面深化改革已进入“深水区”,农村将会面临许多难以预料的矛盾。新乡贤的影响不是来自行政力,而是来自民间的感染力,可以起到弥合社会分歧的作用,就像高压锅的“安全阀”,可以把社会矛盾化解于无形。他们在当前农村社会治理中的地位依然重要,协调冲突、以身作则提供正能量的作用不可或缺。

正因如此,对于基层政府工作人员而言,他们更看重的是新乡贤在乡村基层治理中发挥的积极正面作用。“建设‘人的新农村,推进农村治理现代化,需要在现代治理经验与传统文化沉淀之间找到平衡点,而新乡贤是一个很好突破口。”川南某县一名组工干部说。

湖南省社会科学院中国马克思主义研究所所长黄海认为,新乡贤文化作为一种“软约束”“软治理”,有利于健全乡村居民利益表达机制,激发村民参与乡村事务的积极性,建设乡村共同体,并提高其凝聚力和自治能力,是乡村治理现代化的有效推手。在一些出现“空心化”的乡村,推进新乡贤和乡村社会结构有机融合,能促进公共服务普及与公序良俗形成,构建兼具乡土性与现代性的现代乡村治理模式。

黄海指出,培育新乡贤文化需多策并举,一方面要颂传“古贤”,挖掘整理、培育宣传传统先贤的思想、精神及其先进事迹;另一方面要引进“今贤”,鼓励新乡贤回乡投资、参与公共项目和基础设施建设;同时注重培育“新贤”,培养有见识、有担当、有威望又自愿扎根乡土的新乡贤。注重完善机制,搭建新乡贤投身乡村建设的平台,甚至可以实行乡贤挂职“村官”和乡镇长助理等制度,鼓励和支持新乡贤参与农村基层治理。

责编:冯雅可