从文字到影像的历史图景

张强

【摘 要】在影视媒体蓬勃发展的今天,一些包含历史元素的小说纷纷被改编为影视剧,产生了强烈的轰动效应。受众在从文字到影像间的历史图景变换中,开拓历史想象空间,激发文学阅读兴趣。文章从对电影《席方平》和电视剧《女人花》改编的个案解读入手,围绕叙事文学作品与影视剧改编之间的关系、文学作品影视剧改编的得失等问题进行了探索。

【关键词】叙事文学;影视剧改编;历史小说;历史元素;聊斋志异

中图分类号:J905 文献标志码:A 文章编号:1007-0125(2016)04-0004-05

影视剧向来与帝王将相、后宫争斗、武侠玄幻、民国年代、抗日谍战、架空历史、时空穿越等涉及历史元素的创作题材、故事背景有着不解之缘,衍生出历史正剧、宫斗戏、武侠玄幻剧、民国年代戏、抗日剧、谍战剧、架空历史剧、古今穿越剧等影视剧类型,引发一波又一波的收视狂潮。与之相关,在影视媒体蓬勃发展的今天,一些包含历史元素的小说纷纷被改编为影视剧,产生了强烈的轰动效应。受众在从文字到影像间的历史图景变换中,开拓历史想象空间,激发文学阅读兴趣。文学作品,特别是小说、戏剧等叙事文学作品与影视剧改编之间的深层微妙关系、文学作品影视剧改编的承传变异与成败得失等问题,都值得学界作深入探寻和追问。有鉴于此,笔者将从对电影《席方平》、电视剧《女人花》等包含历史元素的影视剧改编个案解读入手,围绕上述问题展开探索。

一、影视剧改编个案分析

(一)电影《席方平》改编分析

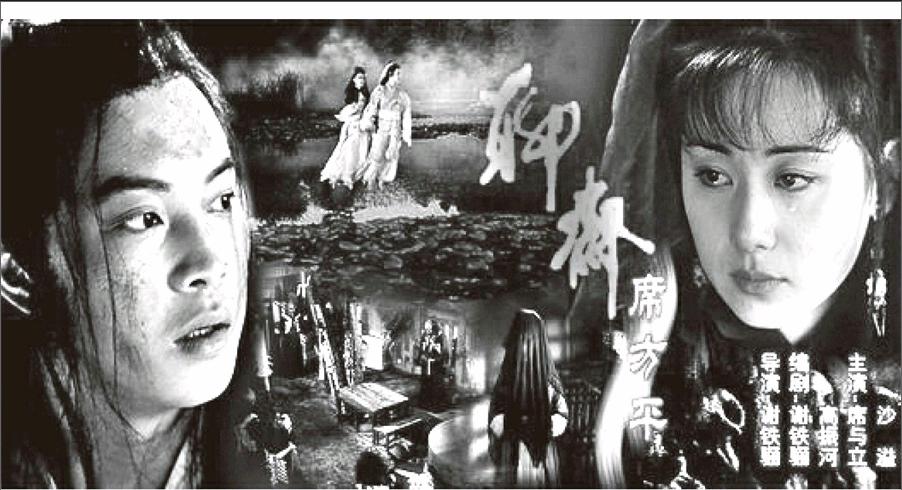

随着20世纪影视艺术的兴起,《聊斋志异》中的许多小说文本成为其重要的创作素材。“两岸三地”以聊斋故事为蓝本的影视剧创作不胜枚举。2000年,根据同名小说改编,由谢铁骊、杜民执导,沙溢、席与立等主演的电影《席方平》上映。这是继1991年谢铁骊执导聊斋题材电影《古墓荒斋》10年后再次将聊斋故事搬上银幕。

清代蒲松龄的文言短篇小说集《聊斋志异》以“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分”(郭沫若语)著称于世,在思想内容的深刻性和艺术形式的完美度方面均达到了很高水准。其对封建统治阴暗面的大胆揭露,对科举制度的猛烈抨击,对花妖狐魅传奇爱情的精美演绎,给世人留下了不可磨灭的文学印象;其奇诡的想象、细腻的文笔、曲折的情节、精巧的结构,在继承传统志怪小说“实录式”的笔记体风格和传奇小说的浪漫想象特色的同时,强化小说的虚构性和反抗精神,在自然、逼真的细节描写中勾勒出一幅幅奇诡的人情世态画卷。《聊斋志异》共收录小说491篇,计40余万言,不少佳作堪称经典,如爱情婚恋题材的《婴宁》《连琐》《青凤》《小谢》《娇娜》等,伸冤复仇题材的《席方平》《窦氏》《红玉》《梅女》等,抨击科举题材的《叶生》《于去恶》《贾奉雉》《司文郎》《考弊司》等,官场民生题材的《促织》《梦狼》《续黄粱》等。

小说《席方平》[1]以清简而不失细腻的笔法,记述了冥间一桩冤案的平反过程。朴讷的席廉因得罪乡里富豪羊某,为羊某死后贿嘱阴司搒掠而死。在冥间,羊某又嘱狱隶不断凌虐席廉。廉托梦其子方平,方平气愤不已,魂赴冥府为父鸣冤,但城隍、郡司、冥王皆被羊某买通,致使席方平受尽种种酷刑,有冤难伸。后告至天庭,经过二郎神的审理,最终使冤案得以昭雪;而席氏父子,终因孝义、良懦,得以益寿延年,家日益丰。电影版则以小说《席方平》为基本内容,设定了更为具体的社会背景,增添众多辅助性人物,充实故事情节,并将另一篇小说《小谢》中的部分内容融入进去,予以重新演绎加工,呈现出既忠实于原著故事,又超离出固有情节的整体风貌。

小说原著只简单交代了故事的起因,即席廉与豪绅羊某“有郤”,并未对席、羊二人的仇怨详加介绍。影片则对时代背景、人物身份和事件起因进行了重新设定。明朝末年,河南监察御史席廉因在灾荒之年,开仓放粮赈济灾民,得罪了巡抚秦世禄。在朝廷钦差调查过程中,因秦贿使高官向钦差说情,调查结果一时难以上报。后因钦差中途病逝,秦方势力假托钦差之名,捏造调查结果,误导皇帝,席廉含冤被斩,其子席方平就此踏上为父伸冤之路。电影先后以席方平、阮小谢、钦差等目击证人的视角介入了对冤案起因的叙述。

影片将原著中席、羊二人间的个人恩怨的演绎扩大为明朝末年河南地区社会性的官民矛盾和朝廷吏治腐败问题,使故事的发生动因具有了超越一般邻里纠纷的、更为重大的社会现实意义。电影叙事对小说叙事的空白之处加以合理想象和补充,一方面使故事的来龙去脉更加完整、清晰,让故事在官府与冥府的直接比照中充分展开,增强了电影内容的丰富性、观赏性;另一方面对朝廷官吏贪腐问题的揭露更加直接、深刻,增强了小说主题阐释的现实针对性。

蒲松龄的另一篇小说《小谢》讲述了女鬼阮小谢和乔秋容共恋陶生的故事,其中部分情节与小说《席方平》类似,例如陶生遭恶人诬陷入狱,秋容被黑判官强掳为妾等阳世阴间被冤枉或被损害者的命运遭际。电影版《席方平》将“小谢”这一女鬼形象引入剧情,不仅成为席方平入冥府、上天庭鸣冤的“中介”,而且此间与席方平互生情愫,借尸还魂后终成眷属。女鬼小谢故事的引入,增强了情节的复杂性和丰富性,使电影版较之原著更加引人入胜;同时,使整个电影叙事形成了以席方平在小谢帮助下为父伸冤为主线,小谢与席方平相知、相恋为副线,主副二线交织,阴阳两界对照的结构样式。影片对小谢故事的叙述,并非将原著作简单的移植、拼接,而是将《小谢》一篇中阮小谢和乔秋容两个女鬼的故事做了整合、改编。影片中的小谢形象尽管保留了善良、温婉、内敛的品性,但她的故事跟原著已有明显不同,电影版将小说里秋容被黑判官强掳为妾,后获陶生救助这一情节转化为小谢被洛阳知府看中,强行要纳为妾,后以死抗争,化作冤魂,助席方平为父伸冤的故事。当然,从人物塑造和主题揭示的集中统一性方面来看,影片将小谢故事的引入也带来一些问题,以一部电影的有限容量整合两篇小说内容的艺术处理方式,尽管使影片兼具了公案和言情的双重元素,反映了孝义和情爱两大主题,呈现出人间地府官场的黑暗景象和人鬼相恋的离奇故事两种叙事场域,但也容易分散影片主题,削弱影片的精神力度和思想深度,不利于集中、有力地塑造人物形象和充分、细致地展示故事情节。影片中小谢故事的融入,使原著中借冥府官吏贪赃枉法揭露封建统治暗无天日的主旨受到冲击,主人公席方平的孝义和反抗精神也未能得到更加充分的展现。类似的不足之处在谢铁骊执导的另一部聊斋题材影片《古墓荒斋》中表现得更为突出[2]。

除小说中出现过的城隍、冥王、仙界九王、二郎神等外,电影中还增设了许多辅助性人物,如大明皇帝、钦差、左都御史,崔判官、城隍夫人等,特别是虚构了杜玉翠这一人物。席杜两家本已订下婚约,杜家小姐玉翠对席方平也是一见倾心,但杜家因担心受席廉案牵连,中途悔婚,结果造成玉翠积郁成疾,不久病逝,这恰好为小谢创造了借尸还魂之机。从情感角度来看,玉翠成为片中命运最悲惨之人,由于父母之命不可违,玉翠最终成为封建礼教的牺牲品,只能借助他人的魂魄以肉身的方式与席方平结合。影片的这一戏剧化处理,一方面使副线——席方平与小谢的人鬼恋故事得以圆满收场,另一方面也蕴含着对人情冷暖、封建礼教的批判意味。

小说中席方平受尽酷刑,却百折不挠、毫不反悔,最终为父昭冤雪恨,体现了受压迫者敢于向邪恶势力作斗争的坚强意志和反抗精神,深刻地揭露了当时现实社会中封建官府的暗无天日、统治阶级的贪污腐败和人民群众的痛苦挣扎、含冤莫伸。但作者将冤狱的平反归结为二郎神的明断,实际上看不到改变现实的真正力量,对封建统治阶级仍抱有幻想,而二郎神的判语在小说结尾处一一应验,席氏父子因孝义、良懦得以益寿延年,羊某田产也尽归席家,这些寄望清官、循环果报、封建伦理等陈旧观念以及大团圆式的结局处理,体现出作者思想和小说叙事的诸多局限。[3]为此,电影版的后半部分对原著的故事情节和结尾进行了较大改造。席廉冤案平反昭雪后,镜头焦点集中在了小谢的借尸还魂及与席方平的结为眷属上,在突出席方平重孝义一面之外,也表现出其重情意的另一面,使人物塑造突破了原著中彰显的道德伦理和社会正义的范畴,进入到人鬼相恋的情感世界。当然,这样的影片结尾方式仍然没有跳出因果报应和大团圆的思想窠臼。此外,影片赋予席方平重情重义人格特征的创作意图和努力,尽管使人物塑造更趋完美化、理想化,但并未使人物性格的不同侧面和内心冲突的复杂性得到充分展开、演绎,加之影片对原著中的一些细部情节所做的省略处理,也在一定程度上削弱了对人物精神世界的深度开掘和呈现,例如:影片略去了原著中席方平在冥间郡司告状、不堪冥王酷刑假称不再上告、被鬼强行脱胎为婴儿等深化人物塑造的情节。

尽管电影《席方平》的整体艺术风格呈现出一种朴拙之美,灯光、舞美、道具、服装、剪辑等给观众一种走近“聊斋”的艺术真实感,体现出一种忠实于小说原著、以写实主义方法演绎浪漫主义故事的倾向,但也存在着影像色彩暗淡、艺术细节处理略显粗疏、故事改编创新理念欠缺等较为明显的不足之处,有待后续电影在改编聊斋故事时加以修正[4]。与电影相比,电视剧对文学作品的改编在艺术空间拓展上更具优势,其较长的故事叙述篇幅、拉近与观众心理距离的家庭观看形式为叙事文学作品的影像化演绎、大众化传播创造了得天独厚的条件。

(二)电视剧《女人花》改编分析

“伊人月下戴红妆,不知伊人为谁伤”,2008年央视开年大戏40集长篇电视连续剧《女人花》的热播使观众看到了一部精品力作的厚重与美丽。《女人花》原名《小桃红》,由当代作家吴启泰根据其长篇小说《徽州女人》改编而成。“小桃红”是小说中女主人公的艺名,电视剧版改为“黄梅儿”,原著《徽州女人》曾在《深圳商报》上连载,2008年随着电视剧的热播,改名为《女人花》[5],由深圳报业集团出版社出版。

吴启泰在谈到自己的创作习惯时谈到,自己先写一部较为详细的故事大纲,在报纸的小说连载栏目中刊出;收集报纸读者的意见反馈后,就开始为这部大纲添加“血肉”,使之成为完整的小说;最后才根据小说创作出影视剧本。电视剧《女人花》的推出大体遵循了这一创作方式。从表面上看,这一方式使得作家的投入更多,与当下影视行业快节奏、重效益的功利化要求不尽符合,但实际上,经过作家反复思虑和读者检验后写成的小说,会使人物的内心活动更有依据,情节发展更趋合理,改编、外化为电视剧后更契合受众心理,从而保证较高的收视率。[6]此外,在观众热捧的基础上,作家适时出版小说原著,还将在小说市场上赢得较好的销量。正是这种小说与受众、影视剧的紧密互动,使吴启泰的小说大都兼具纯文学特质和大众化风格,许多作品被改编为影视剧后深受好评。例如:他的《天出血》《千年等一回》《日落紫禁城》《无后为大》等小说都先后改编为影视剧,产生了广泛影响,并获得多种奖项。

电视剧《女人花》由姚晓峰执导,刘涛、冯绍峰、秦海璐、涂黎曼等主演,以1898年戊戌变法失败为故事起点。安庆总兵刘镇邦奉命查抄参与变法的大学士汪文谦府第,汪的3个未成年女儿在出逃时因遇官兵追杀而失散。15年后,三姐妹之大姐汪子倩,改名林雪莲,人称小寡妇,长得眉清目秀;小妹汪子樱,改名陈巧菊,自小随大太太潘氏嫁入安庆富商吴家,对英俊潇洒的少爷吴雨声情有独钟;二姐汪子吟,改名黄梅儿,被黄梅戏班邓清风夫妇收留,后成为当家花旦。民国3年,袁世凯窃取胜利果实当上大总统,刚刚建立起的民主政权风雨飘摇,一场大风暴将姐妹三人卷入了吴刘两家恩怨、刺杀宋教仁惊天大案、袁世凯倒台等命运漩涡中,演绎了一段时代社会大背景下“乱世佳人”的传奇故事。该剧一经播出即广受好评,其成功之处在于对美与真的双重呈示,即唯美爱情与真实历史的高度浓缩与融合。当然,优秀剧作《女人花》一定有优秀的人物形象塑造,男主人公吴雨声便是其中之一。下面笔者围绕“吴雨声”这一人物形象的塑造略作评说。

民国年代戏游移在古装戏与时装戏之间,兼具两者的优长:既有跨时空的距离感,又有进入现代社会视阈的亲和力;既给人以民国社会的无限遐想,又使人联想到现实生活。《女人花》将儿女情的缠绵悱恻与大革命的时代动荡联结起来,进退自如地生发故事,而人物身份无疑成为沟通这一切的关键。

吴雨声便是这样一个关键人物,一个主张共和的法官(后成为律师),一个深陷爱河的少爷,吴雨声使观众在两者之间看到了他的公义与私情。智慧、坚定、勇敢、正义、专一、英俊……这些闪光点使观众很难在吴雨声身上找到缺陷(尽管曾对黄梅儿产生短暂的怀疑),满足了观众理想化的审美期待。而饰演者冯绍峰凭借出色演技、夺目外形和独特气质赋予这一角色更多魅力。正是由于角色设定与个人演绎的完美融合,一个有情(男女之情,家国之情)有义(朋友之义、民族大义)的主人公形象方能跃上荧屏。此外,才子佳人的故事模式历来盛行不衰,尽管有小裁缝、林雪莲、陈巧菊等人物线索的穿插,吴雨声与黄梅儿的爱情故事却始终是贯穿电视剧《女人花》的主线,而在男主人公吴雨声的悉心呵护下绽放的“女人花”更显缤纷多彩。

与小说原著相比,电视剧版的人物关系更加错综复杂,历史背景展示更加贴切到位,艺术呈现样态更加纷繁诱人。电视剧版将原著中的吴家丫鬟陈巧妹改成林雪莲、黄梅儿的妹妹陈巧菊,由原著中的姐妹两人变为三人,各自的命运发展和相互的情感纠葛越发复杂难解。电视剧《女人花》以晚清至民国初年的政局变动为时代背景,以徽州吴、刘两家恩怨为主要事件,以黄梅戏名角黄梅儿的情感、命运为纽带结构全剧,在宏阔的时代背景与沉浮的个人命运交织中生发出一幕幕动人故事;多种艺术元素的融入使电视剧版呈现出多元共生、美不胜收的艺术样态,如旖旎的江南风光、似画的小桥流水、变幻的政治风云、尖锐的家族矛盾、复杂的情感纠葛等纷纷登场。

二、从文字到影像的历史叙事与虚构

(一)历史叙事文学对影视剧创作的影响

包含历史元素的影视剧(以下简称历史剧)创作主要从对历史经验、历史资料和历史叙事文学作品(主要指包含历史元素的小说、戏剧作品)的改编、加工乃至颠覆中创造一种虚构的历史和艺术空间,从而形成当下异彩纷呈、千姿百态的影视艺术风貌。历史剧与历史、历史资料、历史叙事文学之间存在复杂而微妙的关系,即使包含历史元素的电影与电视剧之间也并非没有差异。

历史是在过去时空中所发生的一切,是个人与社会的一种逝去的真实的存在样态。历史无法真正复原,即使曾经置身其中,我们也很难说认识了它的全貌和全部复杂性、剖析了它的各个层面和角度。历史是“不在的现实”,它以“在的文本”传达着自身的信息(尽管这种信息很有限)。

历史资料特别是历史文献是当时的个人或集体按照一定的方式撰写而成,受到当时意识形态的控制和影响,无法做到叙述的完全真实、客观。即使对史实的叙述,历史文献也不可避免地带有主观选择性、倾向性。当然,历史叙述也绝非随心所欲,它必须尽可能地反映历史本相,那些有意歪曲、篡改历史的“伪历史叙述”,实际上在滥用手中的话语权,对历史真实构成了一种背弃和亵渎,对未来的历史进程或将造成误导。

历史叙事文学与历史剧的共同之处在于,两者均为艺术创造,以丰富的历史经验和资料为基础展开想象和联想,完成历史叙事的素材选择,以审美眼光重新观照历史,发掘其中蕴藏的人文内涵,进行富于独创性的艺术虚构和加工。如果说历史文献中的叙事以求真为目标,带有学术式的严肃性,那么历史小说和历史剧则大异其趣,它们以求新、求美、求乐为旨归,讲究艺术真实,而不以历史真实为着意点。历史叙事文学和历史剧关涉历史,却不囿于历史,甚至与历史大相径庭。它们营构的是一个艺术世界,而历史不过是这个世界的一种背景、一种演绎对象而已。正是这种共同点,使历史剧既可以直接从历史文献中选取素材,也可以近便地将包含历史元素的小说、戏剧作品作为自己创作的基础。

小说以间接的偏于理性的文字表达来刻画人物、叙述故事,往往是一种个人创作;影视剧则以直观的偏于感性的视听形象来展现人物性格、铺排情节,是一种由编剧、导演、演员等共同完成的集体创作。视听语言在给人以感官冲击力的同时,也限制了观众的想象空间,隐秘多变的心理活动只能借助人物言行来传达,但影视剧作为一种大众文化,将文学的受众范围不断扩大,一些作家的作品因被改编而走红,文学凭着影视剧的广告效应从边缘回到中心,尽管这种中心化是以牺牲文学的复杂性和特殊性为代价的。甚至一些作家专为影视写作,先出剧本,再拍成剧集,而后又“整理”成文学作品(如《还珠格格》)。

在当今电子媒介勃兴的时代,影视艺术在艺术家族中的地位日益上升。文学与影视艺术联姻,影视艺术以兼收并蓄的胸怀吸纳和改造着文学。作为叙事文学的小说被改编成影视剧本,特别是包含历史元素小说(以下简称历史小说)的影视化原不是什么新现象,但其成为一种不可阻挡的潮流,却仍须将眼光投向从上世纪末至今的影视屏幕。尽管钟情于文学品格的作家试图与影视保持距离,但敏锐而有力的影视触角已经伸向文学,这既是影视媒体向文学索取创作素材的主动选择,又是文学欲借助影视媒体的大众性走出寂寞处境、占领市场的自觉默认。影视在凭借技术优势拥有了广大受众之后,亟待提高节目品位和质量,而当今受众审美意识的提高和审美情趣的多元化,也要求作为现代人重要生活方式之一的影视不断推陈出新。文学通过语言媒介整体反映客观生活和内心世界,为影视从自身需要出发选择并改编文学作品创造了前提。文学的丰富性实际上潜隐了影视改编的可能性,文学完全可以成为影视剧创作的素材库,无论是二月河的清代帝王系列小说,还是凌力的小说《少年天子》,都被改编成电视连续剧,并引起了强烈反响。

(二)影视艺术中心化语境中的文学创作与传播

文学所处的现实语境毕竟今非昔比,一些小说的印数仅有几千册,这使得单靠文学谋生变得格外艰难。为此,作家对不期而来的改编机会常常倍加珍惜,这虽然带有些许无奈色彩,但也是影视艺术中心化语境中文学生存和发展的必然走向。此外,文学创作也有意借鉴影视艺术的某些表现方式如特写、蒙太奇、情节设置、语言节奏等。前文已经提到,影视对文学作品传播也起着不容忽视的作用。例如盛行一时的“金庸热”,不仅仅体现在武侠小说作品的畅销上,更体现在由这些小说改编而成的影视剧所产生的巨大影响力上。这些影视剧虽然水平不一,但几乎每一部都激起了现代人对金庸武侠世界的憧憬和迷恋,不少人正是在看了影视剧后才去阅读原著的。

与被动参与者相比,自觉介入影视剧创作的作家,有意识地使作品适应影视剧拍摄的需要,在题材、主题、人物、情节、结构等方面形成一套契合大众口味的文本模式。这类文学作品对环境氛围描写、人物心理刻画往往着墨不多,更倾力于塑造鲜明突出的人物形象,推进曲折离奇的故事情节,设置多线穿叉的框架结构,它们容易为普通读者所接受,具有较强的可读性和震撼力。主动介入影视的文学创作有着复杂的文学构成,对提高影视剧质量大有裨益。但从另一个方面来看,这种主动介入会引起文学自身写作风格和艺术品质的变化,影视媒体的大众性容易使文学创作的通俗性增强,作品的思想深度和艺术韵味降低,限制了文学探索和发展的独立性和可能性。文学创作在一定程度上成了影视剧创作的一个组成部分,纯文学作家队伍向通俗文学分流。无论是被动参与,还是主动介入,文学以改编作品方式融入影视已经形成一种潮流,这也是影视艺术中心化发展的必然结果。进入新世纪以来,热播的《梧桐雨》《梦回青河》《亮剑》《潜伏》《暗算》《一帘幽梦》《甄嬛传》《花千骨》《芈月传》《琅琊榜》等一批描写民国家族悲欢、抗日谍战英雄、清廷宫闱秘史、仙侠玄幻传奇、战国女主故事、权谋架空历史电视剧均源出小说,在人物故事、情调节奏、语言表达等方面都收到了良好的艺术效果。这些从文字到影像的历史图景转换,为电视荧屏增添了无限亮色,给受众带来一次次审美冲击。历史小说改编成影视剧现象折射出文学与影视共存共生、双向互动的文化景观,适应了文化产业发展的内在要求。小说为影视提供内容和创意,影视使小说和小说家走红,虽然双赢的效果背后潜藏着一些弊端,但趋势的力量显然无法阻挡。

从影视剧内部来看,电影与电视剧历史叙述方式的差异,使文学改编呈现出不同的艺术风格。历史题材电影大多厚重庄严,“戏说”成分较少,如《火烧圆明园》《鸦片战争》等。《大话西游》在一定程度上消解了严肃的电影历史叙述方式,体现出后现代主义的文化意义,可以视为一种“戏说”电影。这类电影轰动一时,成为一种经典模式,为影视剧的艺术创新提供了成功经验。热播一时的《武林外传》便受其影响,该剧解构意图明显,以现代的思维方式和语言习惯彻底颠覆《水浒》及其它武侠小说,把古(服饰)今(语言)中(武侠)外(还说英语)的元素熔于一炉,杂糅之中笑料百出。较之电影,电视具有更强的大众性,特别是几十甚至上百集的长篇电视剧,对历史题材故事的演绎更加灵活多样,便于满足不同阶层、不同年龄观众的审美需求。例如:这些电视剧中既有凝重肃穆的汉宫情景(如《汉武大帝》),又有一朝天子的街头趣事(如《康熙微服私访记》);既有据史可查的雍正故事(如《雍正王朝》),又有信笔演义的乾隆野史(如《戏说乾隆》)。如果认为“正说”具有较强的历史感和更浓的知性色彩,那么“戏说”则主要追求一种娱乐精神。“戏说”剧通过对历史人物的戏谑化演绎,拉近其与现代人的心理距离,或者连历史人物也出于杜撰,只约略保留一个历史场景。“戏说”剧最为史学家所诟病,而它不过是对历史的一种艺术表现方式。“戏说”剧舒缓了现代人紧张的神经,为平淡的生活增添了些许乐趣。当然,它的副作用也不应忽视。“戏说剧”历史信度和思想深度的欠缺,对受众的知识结构和鉴别能力提出了更高要求,不熟悉历史的人容易被剧中情景所误导,形成错误的历史观。因此,一方面,我们要倡导积极、健康、理性的生活方式;另一方面,在放松身心之余,我们也需要意识到那些真实、严肃、高尚的东西应成为我们永远追求的精神目标。

三、结语

通过对包含历史元素的电影《席方平》与电视剧《女人花》改编得失的分析,我们看到,叙事文学作品改编为影视剧的过程,实际上是艺术家对原著进行再加工、再创造的过程;从文字到影像艺术表达方式的变化,直接影响着受众审美方式的变化;历史影视剧的改编,扩大了文学作品的传播方式和渠道,重塑着受众的文学和历史想象空间。由历史叙事文学作品改编成影视剧现象谈及的一系列问题,触摸到了历史、文学、影视之间颇为复杂的深层关系。历史剧从历史小说中吸取营养,在历史/艺术真实、历史叙述、想象虚构等搭建起的张力空间中寻求定位,并以视听语言的真切魅力、时空上的审美距离,感染着现代观众,丰富了银幕、荧屏。历史叙事文学作品在文化产业蓬勃发展的今天,与影视联姻,在从文字到影像的历史图景转换中,寻找到一种新的生存方式。我们衷心希望由历史叙事文学作品改编成的影视剧,品质更臻完善,能为民族影视业的发展贡献一份力量,进而打入国际市场。

参考文献:

[1][3]蒲松龄.席方平[A].朱东润.中国历代文学作品选(下编第二册)[M].上海:上海古籍出版社,1980.210-219.

[2]赵庆超.多种形象元素的撷取与组合——从聊斋小说到聊斋电影《古墓荒斋》的改编现象研究[J].蒲松龄研究,2009,(4):96.

[4]张艳梅.《聊斋志异》影视改编理念变迁研究[D].保定:河北大学,2011.

[5]吴启泰.女人花[M].深圳:深圳报业集团出版社,2008.

[6]王俊,吴启泰.写一部反映特区建设的大作品[N].深圳特区报,2007-5-9.

作者简介:

张 强(1981-),男,河北定州人,讲师,文学硕士,单位:天津财经大学珠江学院人文学院中文教研室,主要研究方向:中国现当代文学和文化产业研究。