“诗言情”在先秦两汉文学理论的发生

王笑飞

(山东大学 儒学高等研究院,山东 济南 250100)

“诗言情”在先秦两汉文学理论的发生

王笑飞

(山东大学 儒学高等研究院,山东 济南 250100)

“诗言志”是先秦时期颇为盛行的诗学观念,对后世产生了极大影响。对于“志”的意指,有学者认为“志”“情”一体,也有些学者认为二者截然不同。“志”“情”有分有合,有的“志”“情”相通,有的纯粹言“志”,也有的纯粹抒“情”。 本文即对单纯体现“诗言情”的诗学观进行了探讨,论证了在魏晋纯文学观念产生之前,诗歌表情达意理论的产生与展开。

诗言志;诗言情;先秦两汉;诗学理论

一、引 言

在先秦两汉的文学批评中,有关诗的作用,“言志”一说是人们讨论的重心所在。就流传至今的文献来看,对于“诗言志”说的记载可谓屡见不鲜。 虽然《尚书·尧典》提到过“诗言志”,但此篇经历阎若璩的辨伪之后,远不能作为尧时便有“诗言志”说的佐证。可以作为确证的,最早提起此说的,应是《左传·襄公二十七年》记赵文子所说的“诗以言志”了。 其后,《庄子·天下》提出了著名的“《诗》以道志”;同时稍后的《慎子》也有一句不常被人注意却很重要的佚文:“《诗》,往志也。”明代慎懋赏注:“《诗》者,志之所之也,在心为志,发言为诗。 ”[1]87这条注文极为眼熟,因为它直接抄自汉代《毛诗序》,这篇文献的作者尚存争议,但是产生于汉代,却是基本共识。它对于后世的文学批评影响甚巨,历来研究两汉文学理论的学者著作,都对它进行了热烈的探索。凡此种种,似乎都彰显了一点:“诗言志”说是先秦两汉文论中最占主流的看法。这一观念,似乎直到清代都被作为文学批评的常识而存在。我们只需要看下面这条材料,就可以发现这一看法是多么的根深蒂固。

(春秋时)作者不明,述者不作,何欤? 盖当时只有诗,无诗人。古人所作,今人援为己诗;彼人之诗,诗人可赓为自作,期于言志而已。——劳孝舆《春秋诗话》[2]19

这是专从先秦典籍辑录出的论诗材料。在它的作者看来,《诗经》“期于‘言志’而已”。但是,这里还有另一位清人的观点值得思考。请看:

诗人有终身之志,有一日之志,有诗外之志,有事外之志,有偶然兴到,流连光景,即事成诗之志。志字不可看杀也。——袁枚《再答李少鹤书》[3]232

很明显,这里列举的“志”的类型并不都在先秦两汉“诗言志”说的统摄下,“偶然兴到,流连光景,即事成诗”的“志”实际就是“情”的同义词。 故而朱自清先生说:“这里 ‘志’ 字含混着‘情’字。 ”[4]47这条材料启发我们对“诗言志”这一旧说能否极尽“诗”之表现对象这一问题进行更深入的思索。通过阅读《诗经》,笔者发现在这些诗歌的背后,固然有大量的作品展现了作者的“志”,但几乎也有相当数量的作品体现了作者的“情”。“诗言情”不仅体现在作品内部,也零星表现在汉儒对作品的解读上。换句话说,“诗言情”虽然在魏晋之后而蔚成大国,但是它的萌芽早在先秦两汉时期就若隐若现地生发了。

本文试图通过对《诗经》本身的解读,以及先秦两汉文献对它的阐释,来寻出“诗言情”这条线索。利用的材料除了常见的传世文献,还包括近年公布的上海博物馆藏战国楚简书 《孔子诗论》,以及汉代阐释《诗经》的主流——鲁、齐、韩三家《诗》学。此处借鉴了法国学者米歇尔·福柯 (MichelFoucault)《知识考古学》的相关方法。因为长眠于地下的材料和散布于往籍的文献常常可以展现一段消失的学术思想史,而这种学术思想,往往同历史真相更具亲缘关系;因为它们亲自参与了当时的学术史,这与后世学者追认以后所做出的阐释截然不同。另外必须提到的是,本文在进行相关论述时,并非否定“诗言志”说的合理性。相反,很多研究“诗言志”说的成果,往往可以从中找到“诗言情”的踪迹,这使我们的探讨能够建立在相对丰富的文献基础之上。但重在探讨“诗言情”,所以若无必要,则不对“诗言志”说进行更详细的说明,以求论旨明确。

二、“志”“情”分合关系研究的回顾与新探

《毛诗序》开门见山地说到:

诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之。嗟叹之不足,故咏歌之。咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。[5]7

这里同时拈出“志”“情”二字,遂开启中国古代文学批评的一大课题,即“志”与“情”的分合关系。鉴于有限的学识,我在这里谨慎地介绍两种较具代表性的观点。

第一派认为“志”与“情”是统一的。 这可以《毛诗序》为代表。这篇在后世影响很大的文献,虽然没有明确论述二者的直接关联,但实际上已经通过相关阐述,将二者处理为统一关系。唐代经学大师孔颖达对这一说法做了符合原意的阐释。最具代表性的就是孔氏在《左传》昭公二十五年《正义》中说到:“在己为情,情动为志,情、志一也。 ”[6]1675最后四字可以说是这一派开山的纲领。

第二派则认为“志”与“情”是两个不同的概念,这可以闻一多先生为代表。闻先生在著名的《歌与诗》中通过精密的训诂与丰富的材料,论证了“‘歌’的本质是抒情的,现在我们说‘诗’的本质是记事的”[7]153。 这样一来,“情”便与“志”不尽相同,前者通过“歌”而得以实现,后者则借助“诗”来加以传达。

这两派的观点可谓不相兼容。那么,这二者之间,一定要做如此绝对的划分么?这是我们要继续讨论的内容。

如上所述,《毛诗序》同时提出“志”与“情”这两个概念。蒋凡先生的分析:

所谓“志”,一般是指符合理性规范的思想志尚,这是从政教伦理角度来要求思想的 “同一”,重在表现人的社会共性;而所谓“情”,则多表现为抒发个性的要求,这是从表现人的特殊性着眼。[8]402

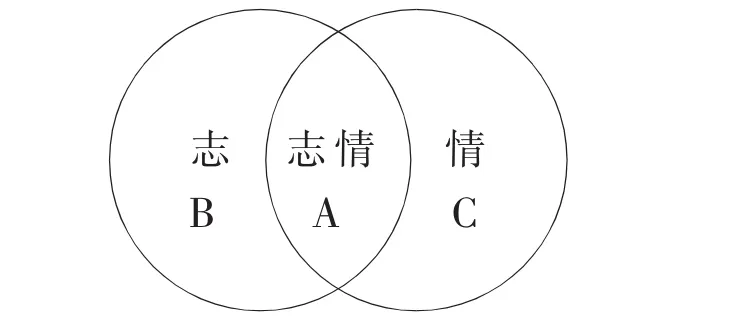

如果要在先秦典籍中找出对这番话的精确注脚,莫过于屈原《九章·惜颂》所说“惜颂以致愍兮,发愤以抒情”。 东汉王逸《楚辞章句》注释此句曰:“言己身虽疲病,犹发愤懑,作此辞赋,陈列利害,渫己情思,风谏君也”[9]121。 很明显,这里的“陈列利害”是一种“符合理性规范的思想志尚”,而“渫己情思”则“表现为抒发个性的要求”。这里体现出了“志”与“情”的分离。但是,我们引证这一条材料,并非为了说明我们全然赞同上述第二派的观点;只是为了引出另一个想法,即“志”与“情”或许隶属于两个有一定交集但不完全相交的两个范畴。为了便于下文的论述,我们借助几何学的方法,将二者关系绘图如下:

(A属于“志”“情”合一,B纯粹言“志”,C则纯粹抒“情”,本文的讨论重点集中于C部分)

即以上引的材料来说,“陈列利害”和“风谏君也”固然表现出讽谏之“志”,但是表现的手段却是通过抒“情”。换言之,屈原在这里抒发自己愤懑感情的时候,已经在表现着一种讽谏楚王的“志”,所以王逸说屈原“渫己情思”只为“风谏君”。 这种结合,就是“志”“情”两个范畴的交集所在。再如《论语·微子》所引楚狂接舆歌曰:“凤兮凤兮,何德之衰。往者不可谏,来者犹可追。已而已而,今之从政者殆而。”对于孔子知其不可为而为之的做法充满了遗憾的情绪,但同时这又体现出接舆甘于淡泊一生的志趣。另如《战国策·燕策三》所记荆轲刺秦王之前所唱的“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,固然有着浓重的悲壮之“情”和感伤色彩,但是另一方面,这种情感未尝不是一种报国之“志”。在这些材料中,我们不难发现“志”“情”的交集所在。

但是我们阅读《诗经》及其他先秦诗歌的时候,却发现好多例子并不支持“志”“情”统一的论点。相反,它们有的表现单一的“志”,有的体现纯粹的“情”。

先秦时期,单纯通过诗歌来表现“志”的作品为数不少。《诗经》的“雅”诗中,表现政治关怀的诗歌占了很大的比重,我们不需要再详细列举其中的篇目。在这里,我只想借用统计学的方法,提供一组来自于《左传》引《诗》的数据。 《左传》中共引国风 34首,二雅 52首(其中小雅 37首,大雅 15首),三颂 12首,合计 98首[10]51。 在这 98首诗中,结合着当时的引用语境,几乎全部是断章取义地将之比附在“诗言志”的畛域。我们脱开后世的各种阐释,直抵诗心地去接触上述被引用的诗篇,却也发现大多数的作品的确表述了纯粹的“志”,其中尤以雅诗居多。而通过上面这组数据,我们也不难算出雅诗在总征引诗篇中已经达到了 53%的比例,远较风诗(34%)和颂诗(13%)为高。《诗经》言“志”比例之高,在这组数据的表现下,已经无需多言。让我们走出《诗经》,再从其他典籍中保存的先秦诗歌中找出单纯言“志”的作品。《战国策·楚策四》记录了荀子的一首诗:

宝珍隋珠,不知佩兮。袆衣与丝,不知异兮。闾姝子奢,莫之媒兮。嫫母求之,又甚喜之兮。以瞽为明,以聋为聪。以是为非,以吉为凶。呜呼上天,曷惟其同。[11]893-894

这首诗巧妙地对春申君听信谗人之言的愚蠢进行了讽谏,并表现出自己的自甘淡泊之“志”。在这篇作品中,“情”的要素并不明显。再如 《穆天子传》卷三所引西周穆王所作的一首诗:“予归东土,和治诸夏。万民平均,吾顾见女。 ”[12]161这里体现出穆王坚忍的治国之“志”。这一志向气宇非凡,宜乎其为西周霸主。通过这些先秦作品,我们可以亲切地感受到“志”在诗歌中的分量。

在阅读了上述纯粹言“志”的作品之余,我们也必须承认,先秦时期还存在许多重在言“情”的诗歌作品。 这些作品的出现,为后世“诗言情”说的产生提供了文本上的支持。以《周南·关雎》为代表的国风和《九歌》为代表的楚辞这两个系统的情歌,我们放在后文来说,这里不必多言。为了能够更加广阔地体现出先秦诗歌的言“情”特色,这里试举几例诗骚之外的例子,做一点补充。《吕氏春秋·季夏纪·音初》记载了一则颇为动人的爱情故事:

禹行宫,见涂山之女,禹未之遇而巡省南土。涂山氏之女乃令其妾待禹于涂山之阳,女乃作歌。歌曰:“候人兮猗”,实始作为南音。周公、召公取风焉,以为《周南》、《召南》。[13]139-140

涂山女所唱的这首歌被逯钦立先生收录在《先秦诗》卷一中[14]5,可见是一首上古的诗歌,后文将之与《周南》《召南》并称,也是其本为诗歌的证据。那么涂山女的这首诗到底是言“志”抑或“情”呢?毫无疑问,是言“情”的。涂山女因为大禹巡视治水之功而未能见己,而抒发了一种真诚的候人之情,这种感情中另有些失望的情绪。 这是典型的言“情”之作,与“志”并无关系。另外值得注意的是,成书于秦统一天下(前221)前夕的作品中,以言情的作品与《诗经》的二南并称, 可见那个时代的学者还是把国风——至少以二南为代表——看作是言“情”之作的。 我们再与上举《左传》引《诗》之例结合思考,不难看出春秋战国时期的读者理解《诗经》,大体以国风重“情”而二雅重“志”。 除了涂山女歌这一例,先秦诗歌中纯粹言“情”的作品还有很多,比如《礼记·檀弓上》记孔子将死之时所唱的那首歌:“泰山其颓乎?梁木其坏乎?哲人其萎乎? ”[15]96这也是很典型的言“情”之作,其中包含着自己才华终身不得施展的悲怨之 “情”,若从“志”的层面考虑,则略显迂阔。另如《列女传·鲁陶婴》所作《黄鹄歌》:“悲夫黄鹄之早寡兮,七年不双。”这里用失去伴侣的黄鹄自喻,是很明显的叙述寡妇孤寂之“情”的作品。从这些作品中,我们很容易发现先秦诗歌这部分纯粹言“情”的作品。

透过以上的论述,我们不难发现诗所体现的对象可以大致分为三个大的类别:其一为“诗言志即情”;其二为“诗言志”;其三为“诗言情”。明晰这一分类,我们方可从目前掌握的先秦两汉的文献材料中寻绎出“诗言情”的线索。

三、“诗言情”说在先秦的展开

在上一节中,我们已经列举了不少《诗经》内部单纯体现“诗言情”的例子。下面,我们继续从相关文献中梳理出“诗言情”的发生轨迹。

《论语·八佾》记录了孔子评价《关雎》的著名观点:“《关雎》乐而不淫,哀而不伤。 ”戴望《论语戴氏注》说:“淫,犹贪。哀,犹爱也。 ”[16]267显然,“哀”是与情感相关的词。可能正是这个原因,东汉经学大师郑玄在《毛诗笺》中才把“哀”改作“衷”,即衷素的意思①这个改字正不正确是另外一个问题,但是郑玄将之视为表示情感的词,则是毫无疑问的。。这里不难看出孔子是将《关雎》理解为情诗。明晰这一观点,就不难看出此论背后所隐藏的“诗言情”观。过去的儒家学者大多将孔子论诗与政治意志联系在一起。实际上这颇有片面之嫌。孔子论诗,本是情志并重的。他固然持有诗言“志”的观点,但同时对于诗的言“情”作用也毫不避讳。 上举论《关雎》一点已经多少可以说明问题。我们再看几年前上海博物馆公布的战国楚简书 《孔子诗论》,更加可以发现孔子已经具备相对清晰的 “诗言情”观。请看《孔子诗论》第一条简文:“孔子曰:诗无吝志,乐无吝情。”[17]11众所周知,先秦时期诗、乐、舞三位一体而不分,那么这里的“诗”“乐”是同一事物的不同表现形式。这样一来,孔子此言应作互文见义来理解,即诗和乐都不要吝惜抒发“志”和“情”,如此方不失夫子真谛。按照李零先生对简文的校读,这种“志”和“情”均指“藏而未发”之“志”与“情”,即《孔子诗论》第十九条简文所说的“有藏愿而未得达”。这里“意在强调《诗》的‘宣泄’(catharsis)作用”[17]12。 《诗》作为工具的意义在于“宣泄”,“宣泄”的对象则是未形于言的情感。这里无疑也是一种“诗言情”的论调。为了更加明晰地揭示《孔子诗论》的“诗言情”论,我们继续挑选数条简文作为内证:

(1)第三简:“《邦风》其纳物也,博观人欲焉。 ”[17]33

李零先生对此解释道:“《邦风》可以博览风物,采观民情。 ”《邦风》即《国风》,后者为汉初避刘邦讳所改的称谓。这里不难看出 《孔子诗论》对于《诗经·国风》的总体判断:博览风物(“纳物”)对应着《论语·阳货》的“多识于草木鸟兽之名”,采观民情(“博观人欲”)对应着《论语·八佾》的“乐而不淫,哀而不伤”②这里似乎存在着一点龃龉,即“博观人欲”评价的是《国风》,而“哀而不淫,乐而不伤”评价的是《关雎》。实际上,在《八佾》的视野中,《关雎》不仅是具体作品,更是全部《国风》的代表。所以清代学者刘宝楠《论语正义》解释此句的时候便说道:“《关雎》为《周南》首篇,《周南》亦《国风》也。”(见黄怀信《论语汇校集释(上册)》上海.上海古籍出版社,2008年版,第 267页。另外,我们还可以举出一条证据:刘勰曾经转引过汉淮南王刘安《离骚传》的片段,其中有“《国风》好色而不淫”之语(见戚良徳《文心雕龙校注通译》上海:上海古籍出版社,2011年版,第 41页)。同样的评价,这里却易《关雎》为《国风》,二者若非相通,刘安是断然不会这样改动孔子原意的。此外,《荀子·大略》:“《国风》之好色也。 ”唐杨倞注:“好色谓《关雎》乐得淑女也。 ”(见王先谦《荀子集解》,北京.中华书局,1988年版),第 511页)。 这也是先秦子书中《关雎》与《国风》相通的证据。。 如此一来,《孔子诗论》之视《国风》为缘情之作,大体不差。正缘此故,李零先生在《孔子诗论》的校读记中总结道该论有一部分即“讨论《国风》中涉及‘情爱’方面的篇章”[17]35。 在随后的不少简文中,又出现了很多对具体作品的品评,在这些言简意赅的品评中,很多就是在“诗言情”这一诗学思想的指导下发挥的。

(2)第十简:“《燕燕》之情,以其独也。 ”[17]15

李零先生校读:“今《燕燕》有‘先君之思,以勖寡人’句,盖即所谓‘独’。 ”[17]17《邶风·燕燕》讲述的是卫定公夫人定姜遣送儿媳的故事。按照王先谦的解读,“先君之思,以勖寡人”的意思是“追述其妇之贤,意谓先君(即卫定公)在时,既能孝养,及先君已没,犹能追思先君爱敬寡人(即定姜)之思,以孝养寡人。 ”[18]169这样一来,《燕燕》表达的就是定姜为贤惠的儿媳送行时抒发的此别之后将会产生的孤独难忍之情。

(3)第十一简:“情爱也。《关雎》之改,则其思益矣。 ”[17]15

李零先生校读:“‘则其思益矣’,‘益’ 是形容思之过甚,盖指诗文‘寤寐思服’云。 ”[17]17这里说的是,君子对于淑女的思念之情更加深化。这与《论语·八佾》的“哀”一贯相承。这条简文是把《关雎》视为表达男女之情的作品。

(4)第十四至十五简:“《甘棠》之爱,以召公之□也。 ”[17]16

李零先生校读推测这个阙文所在的语句应为“以‘召公之茇’也”[17]18。 那么这段简文的意思就是,《甘棠》一诗所表现出的对召公的爱惜之情,就是因为这些甘棠树是召公所种植的(而不忍砍伐)。这条简文是把《甘棠》视为表达怀念之情的作品。《孔子诗论》还另有一条简文与这种感情相似,这便是第二十四简所说的:“离其所爱,必曰吾奚舍之,宾赠是也。”“宾赠”指的是死者的生前好友在参加丧礼之时所赠予的礼物。“这段话的意思是说,人一旦失去他所爱的人,一定会说我怎么舍得下他(或她)呢,所以要在丧礼之上送玩好之物给他。这是表达对所爱之人的怀念,内容上与‘《甘棠》之爱’有关。 ”[17]18

(5)第十七简:“《扬之水》其爱妇悡,《采葛》其爱妇□。 ”

“悡”是“ ”的异体字。 《广韵·脂韵》:“ ,悦也。 ”查今本《毛诗》,《王风》、《郑风》和《唐风》皆有《扬之水》,只有《郑风·扬之水》表达的是男女之间相互勉励的喜悦之情,则 《孔子诗论》所论当为《郑风》之篇,这是一篇“爱妇”之作。《王风·采葛》诗中有“一日不见,如三秋兮”的句子,虽然有一个阙文,但抒发的是“爱妇”之情则无疑问。这两首诗在孔子看来,都表达了“爱妇”的情愫。

(6)第十八简:“《杕杜》则情,喜其至也。 ”[17]15

根据李零先生的校读,这里的《杕杜》指的是《唐风·有杕之杜》,因为诗中有“彼君子兮,噬肯适我。 中心好之,曷饮食之”的句子[17]14,恰好表达了女子希望君子能够来访的期盼之情。这里体现出的仍然是男女之情。

上举这数条简文,谈论的重点都集中在《诗经》具体作品的言“情”方面。这说明的是什么问题呢? 说明的是,在《孔子诗论》产生的时代,已经有较为成熟的“诗言情”的文艺思想开始萌生了。如果没有这种思想作文艺批评的指导,讨论《诗经》是不可能出现这么密集的重“情”观的。更值得注意的是,在上述简文中,极少提到“言志”这一说法,可证在《孔子诗论》的语境中,所论及的上述诗歌基本属于纯粹言“情”的。

《论语》和《诗论》都含有孔子论及“诗言情”的部分,这对于儒家后学文艺批评观的深入开展,无疑具备一种示范作用。孔子之后,战国儒家以孟子与荀子为大宗。就学术思想和政治理想来看,孟、荀往往从不同方面对孔子进行继承与发展①例如孔子倡导仁义与礼乐,孟子便继承仁义方面,而荀子专注于礼乐。再如孔子文质并重,但是孟子偏向于“文”的一段,而荀子则更倾向于“质”。。但就孔子的诗歌理论来说,孟子毫无疑问地代表了孔子提倡“诗言情”的思想,而荀子则多少认识到了孔子所存在的“诗言情”的思想。 这一划分有些鲁莽, 但是通读 《孟子》《荀子》,不难发现后者至少用与情相关的词汇对《诗经》进行过评价。例如本文第 21个注释所引的《荀子·大略》,在“《国风》之好色也”之后,引用了现已不存的先秦诗说(传曰):“盈其欲而不愆其止,其诚可比于金石,其声可内于宗庙。”杨倞的注释很堪玩味:

好色谓《关雎》乐得淑女也。 盈其欲,谓好仇,寤寐思服也。止,礼也。欲虽盈满而不敢过礼求之。 此言好色人所不免,美其不过礼也。[19]511

《荀子》本文提到的“盈其欲”毫无疑问指的是男女情欲,故而后文才有“寤寐思服”之句。杨倞的注释首先把握到了荀子所引旧诗说的论述基础,即这是一篇讲述男女情欲的诗歌——这是此诗的本意——只是在这种情欲的背后,体现出了某种克制的因素,这种克制的因素便是“礼”。这属于评论家对此诗进行的更深层次的解读。但是极为明显的是,这条解读若不将《关雎》理解为爱情诗,那么后面关于克“情”复“礼”的阐发便都是无本之木。换句话说,这条先秦旧诗说将此诗解读出重“礼”的倾向,是建立在首先承认它是爱情诗的基础之上的。既然承认此诗为情诗,则无论有意还是无心,总之是体现出“诗言情”的思想的。 此所以我们认定《荀子》中是含有一些模糊的“诗言情”观的。

由此可见,春秋时代的孔子与战国时代的荀子,都为“诗言情”说的展开提供了相对坚实的基础。尤其荀子,他作为身处战国之末的集大成的学者,对此后的秦汉儒学具备极为深刻的影响。 他对于《关雎》为代表的《国风》系统诗歌的情感解读,不可能不给随后的秦汉学者打开思路,这便是我们在下一节要论述的内容了。

四、“诗言情”说在秦汉经学世界的展开

根据《史记·儒林传》的记载,汉初传习《诗经》的共有三家,分别是鲁人申公创制的 《鲁诗》、齐人辕固创制的《齐诗》,以及燕人韩婴创制的《韩诗》。三家在两汉盛极一时,按之于真实的学术史,三家诗学最能代表汉儒解《诗》的总体成就。

根据前代学者的考辨成果,司马迁是申公的再传弟子,他属于较为可靠的《鲁诗》派学者。这样一来,《史记》中关涉《诗经》的论断,就不可避免地罩上《鲁诗》的影子。让我们从《关雎》说起:

《易》基《乾》、《坤》《诗》始《关雎》……夫妇之际,人道之大伦也。 ——《外戚世家》[20]509

周道缺,诗人本之衽席,《关雎》作。——《十二诸侯年表序》[20]1967

细心的读者一定可以从中看到《荀子》解读《关雎》的影子。 第一条材料以《易》和《诗》以《乾》《坤》二卦和《关雎》开始,来论证夫妻为人伦之本。这里不难看出,《鲁诗》首先肯定的是夫妻之情,因为这是进一步论证人伦的基础。这里无疑体现出《鲁诗》的“诗言情”观。很明显,这同《荀子》首论言情而后及于礼的套路别无二致。以往的学者大多专注于《史记》对于人伦物理的发挥,而忽略了其立论的基础首先建立在承认“诗言情”的观念之上。司马迁之外,《鲁诗》汉代后期最博学的刘向,曾经为了传颂女德而编写了《古列女传》,其中有不少篇目都引用了《诗经》,但是却作出了很多断章取义的理解。日本学者山崎纯一在《作为女训书的汉代〈诗经〉》中提到:

在《(古列女)传》中,诗赞所引的诗句,与诗篇的内容并不一致,同一句诗也有被多次引用的时候,刘向一流的断章取义手法在此表现得极为清楚。[21]76

通常说来,诗人创作一句诗的时候只能有一种用意,但是刘向却以同一句诗去解释不同的女德故事。 更为要紧的是,《古列女传》中的大多女德其实是通过夫妻之爱情与母子之亲情体现出来的,无论如何都离不开 “情”这一中心。而刘向不避重复地列举诗句——甚至本是“言志”的——去证实这些“情”,无疑很明显地执行了“诗言情”这一思想。《鲁诗》迟至隋代即已亡佚[22],时至今日,可凭借论证的材料已经不多。但从《鲁诗》学派的司马迁和刘向二人的思想来看,他们对于“诗言情”的文艺思想是有所创获的。

《齐诗》与《鲁诗》稍显不同的是,这一诗派明确提出诗是与“情”相关的。此派始祖辕固论《诗》尚且保留秦代经师旧说,弟子后苍亦恪守家法,再传至翼奉,则为《齐诗》发展壮大的枢机人物。 《齐诗》之有翼奉,是一大转捩,这是因为翼奉几乎是最早明确提出“诗言情”说的学者。这对于丰富《齐诗》的诗学理论,乃至推动人们对于诗歌性质的了解,都做出了极大的贡献。流传至今的有关翼奉的材料已经不多,唯有班固《汉书》卷七十五《眭两夏侯京翼李传》还保存着他相对完整的事迹。根据本传的记载,他提出了“诗之为学,情性而已”的观点[23]3170。 这里的“情性”指“六情”和“五性”,是基于地理位置与五行相配而进行划分的。根据翼奉的上书,“六情”包括“好”“怒”“恶”“喜”“乐”和“哀”[23]3168;根据晋灼的《汉书注》,“五性”包括“静”“躁”“力”“坚”和“智”[23]3171。综合来看,翼奉推崇的“情性”与今天的“情性”概念并不完全重叠。但可以确定的是,“六情”和“五性”是独立于“志”之外的概念,因为它们包含了丰富的情感要素,远远溢出了“志”的范围。翼奉认定诗能够表达出这类“情性”,这本身已经在理论上成就了很大的突破。此外,将地理、五行与“情性”相结合,也直接影响了当时以谶纬之学解《诗》的风气。例如盛极一时的纬书《诗推度灾》就以“土地非常,情性匪当”之语解读《诗经·小雅·十月之交》产生的日蚀之灾[24]471。 这里体现出极明显的翼奉“情性”论的影响。另一部纬书《诗泛历枢》则以“兼葭秋水,其思凉,犹秦西气之变”来解读《诗经·秦风·蒹葭》[24]481。 这里的“思”指的是《蒹葭》对于“宛在水中央”的“伊人”的思念之情,在贯彻翼奉以地理解《诗》的同时,也闪烁着“情性”论的光辉。翼奉本传记载他“治《齐诗》,与萧望之、匡衡同师”[23]3167。 从翼奉入手,我们再继续看他的同门匡衡的诗说。 《汉书》卷八十一《匡张孔马传》引录了很多匡衡所上疏表,其中论《诗》较可注意的为以下三条:

(1)《诗》始《国风》,《礼》本《冠》、《婚》。 始乎《国风》,缘情性而明人伦。[23]3341

(2)故《诗》曰:“窈窕淑女,君子好仇。”言能致其贞淑,不贰其操,情欲之感无介乎容仪。[23]3342

(3)《诗》云:“茕茕在疚。”言成王丧毕思慕,意气未能平也。盖所以就文、武之业,崇大化之本也。[23]3341

第一条材料还是《荀子》以来的模式,即首先明确《国风》为“缘情性”之作,在承认此论的基础之上,才有“明人伦”的可能。 这是泛论《国风》的先情后礼。第二条材料则属具体论述,举出《关雎》来论证虽有“情欲之感”(情),但仍能“无介乎容仪”(礼)。 第三条材料写于汉元帝崩而成帝继位时,借周成王怀念文、武二王的《诗经·周颂·闵予小子》来比附汉成帝的思父之情。这也是将之视为纯粹感激亲情的作品,这里也流淌着“诗言情”的思想,所不同者,为借助“三笔私募”(亲情)而达于“崇大化之本”(礼)。 然宏观看来,仍是先情后礼。由翼奉和匡衡这两位《齐诗》的核心人物的诗论来看,此派对于诗歌言“情性”的探讨是非常深刻的。 这是《齐诗》在中国诗歌理论发展中的独特贡献。

三家诗中,《韩诗》与荀子的传承关系也很明显。这从流传至今的《韩诗外传》大量摘抄《荀子》就可略窥一二。清代经学大师朱彝尊在《经义考》中就说过“《韩诗外传》多引《荀子》”的话①转引自姚振宗《隋书经籍志考证》卷三《经部诗类》(见屈守元《韩诗外传笺疏》附录三,成都:巴蜀书社,2012年版,第 512页)。。 不仅如此,《外传》“六经注我”般的借助《诗经》来阐述微言大义的阐释理路,也与《荀子》相通。这一点,清代著名史学家章学诚早有论述。他在《校雠通义》卷三中说道:

其文类记春秋时事,与《诗》意相去甚远;盖为比兴六义,博其趣也。 当互见于《春秋》类,与虞卿、铎椒之书相比次可也。[25]1024

这一论断立足于《外传》的解《诗》特点,诚具只眼。《外传》之外,《韩诗》的其他著作散佚殆尽,但还可以从清代学者的辑佚著作中收获一定数量的佚文,为区别《外传》,这里姑称其为《内传》系统②根据《汉书·艺文志》的记载,《韩诗》在《外传》之外的著作三种,包括《韩故》《韩内传》和《韩说》。(见陈国庆《汉书艺文志注释汇编》,北京.中华书局,1983年版,第 36-37页)。因为这三书都散佚了,所以目前辑佚所得的若干《韩诗》佚文已难确定究属其中具体哪本书,因此本文姑统称上述几种为“《内传》系统”,权宜之计,望读者谅之。。它们固然有将诗义求之过深的一面,但是也有不少的地方能够直抵诗心,对于《诗》的抒情特性作出正确的理解。试看以下几条《韩诗》解说诗旨的例子:

(1)《芣苢》,伤夫有恶疾也。——《文选·刘孝标〈辨命论〉》李善注引《韩诗薛君章句》[18]44

(2)《汉广》, 说人也。 ——《文选·曹植〈七启〉》李善注引《韩诗叙》[18]47

(3)《汝坟》,辞家也。——《后汉书·周磐传》章怀太子注引《韩诗》[18]52

(4)昔召公述职,当民事时,舍于棠下而听断焉。是时,人皆得其所,后世思其仁恩,至乎不伐甘棠,《甘棠》之诗是也。 ——《韩诗外传》卷一[18]77

(5)《蝃蝀》,刺奔女也。——《后汉书·杨赐传》章怀太子注引《韩诗叙》[18]226

不难看出,这几个例子都是围绕诗的本义来进行阐释的,而这几首诗的本义又都是围绕“情”显现出来的。其中第(1)(2)(5)三条写的是男女之情,(3)写的是子于父母的亲情,(4)写的则是人们对召公的怀念之情。《韩诗》正是通过尊重本义的解读,体现出了“诗言情”的诗学批评思想。按《旧唐书·经籍志·甲部经录诗类》著录《韩诗》二十卷提到“卜商序,韩婴撰”,《新唐书·艺文志·甲部经录诗类》著录《韩诗》二十二卷也写到“卜商序,韩婴注”[26]513。 卜商是孔子高足子夏。这里可以考见《韩诗》的《内传》系统的渊源能追溯至春秋时期的孔门诗教。这样一来,一个合理的推论便基本得以成立,即《韩诗》的《内传》系统较多地受到孔子诗学理论的影响,《外传》则较多地受到荀子诗学理论的影响。而如第四节所论,孔子和荀子正是春秋战国时期对“诗言情”观的建立和发展作出重要贡献的学者。他们论《诗》触及“情”——至少不单纯言“志”——的倾向,在《韩诗》的著作中得到了充分的反映。

到此为止,我们已经从汉代诗学主流——《鲁诗》《齐诗》《韩诗》——中寻觅出了若干或隐或显的“诗言情”思想。这三派诗学家中,《齐诗》学者明确提出“诗言情”的纲领,《鲁诗》和《韩诗》学者则通过对具体诗作的批评来曲折体现出“诗言情”的诗学思想。如前所述,这一思想是推出他们重礼观念的基础。

五、“诗言情”说在秦汉文学世界的展开

汉代的经学世界已然对“诗言情”做出了相应的反射,那么汉代的文学世界呢?

王国维先生曾经说过:“凡一代有一代之文学。 楚之骚,汉之赋,六代之骈语,唐之诗,宋之词,元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。”[27]将赋作为汉代的代表文学体裁,是符合实际情况的。由于两汉的许多辞赋作者对于《诗经》极为熟稔,所以通过他们辞赋作品中对于《诗经》的运用,也可以获知他们对于《诗经》的看法。

举一个例子,汉代最负盛名的司马相如,在《美人赋》中有以下一段句子:

途出郑卫,道由桑中,朝发溱洧,暮宿上宫。上宫闲馆,寂寞云虚。门阁昼掩,暧若神居。臣排其户而造其堂,芳香芬烈,黻帐高张,有女独处,婉然在床。[28]97

关于这篇辞赋的创作动机,晋代学者葛洪在《西京杂记》卷二中说到:“长卿(司马相如字)素有消渴疾,及还成都,悦(卓)文君之色,遂已发痼疾。乃作《美人赋》,欲以自刺,而终不能改,卒以此疾至死。”[29]11很明显,这是描写男女爱情之作。那么这与《诗经》有什么关系呢?原来,文中的“郑卫”指的正是《诗经·郑风》和《鄘风》,这两部分是《诗经》中情诗最为集中的板块。为了避免泛言郑卫之声,司马相如这里特地拿出具体作品来体现,“桑中”“溱洧”和“上宫”分别是对《郑风·溱洧》和《鄘风·桑中》的代指,这两首诗分别讲述上巳节男女相会和男女偷情的场景,这都是极易勾起人欲的场景。这时,我们再看《西京杂记》所说的“悦文君之色”便有了着落。司马相如正因见识了卓文君的美貌,才想起记忆中的《诗经》的情诗,于是在文中对它们加以活用。在描写男女之情的辞赋中,独独拈出这两篇诗,无疑暗含了司马相如的一个认识,即以这两篇诗为代表的《郑风》《鄘风》是情诗。 换言之,司马相如认为《郑》《鄘》二风是表达出较为明显的情感的。这自然属于“诗言情”观。

再如东汉学者蔡邕在讲述婚姻意义的 《协和婚赋》中,有“《葛覃》恐其失时,《摽梅》求其庶士。”[28]589这里说的是嫁人的女子担心婚后归宁父母有所延迟,未婚的女子则极力鼓动男士追求自己。很明显,这分别是把《葛覃》和《摽有梅》视为亲情诗和爱情诗,而二者都蕴含了 “诗言情”的思想。蔡邕是曹操极为赏识的学者。曹操之子曹丕在《典论·论文》中标举“诗赋欲丽”,不知同曹操这位中介者有没有关系。这或许值得进一步地探讨,在这里不多说了。

本文各从西汉、东汉选出一名赋家的作品进行分析,其中的确彰显着“诗言情”的思想。两汉赋作甚夥,目前可看的既有 1993年北京大学出版社发行的费振刚、胡双宝和宗明华三先生辑编的《全汉赋》,又有 2005年广东教育出版社发行的费振刚、仇仲谦和刘南平三先生撰著的《全汉赋校注》。相信通览之后,必定会发现更多体现“诗言情”思想的作品。如果冣为一编,一定可以为汉赋中的“诗言情”观勾勒出更加明晰的发展线索。

结语

我们可以初步确定在中国古典文论的发轫期——先秦两汉,即已经有若隐若现的 “诗言情”思想了。先秦时期的孔子与荀子,两汉时期的三家诗学和辞赋作品,都对这种思想有所体现。但是我们也应该承认,这种“诗言情”观大抵最后指向的是与伦理教化相关的思想,还不是最纯粹的将诗歌视为表情达意的载体,但这毕竟为魏晋时期流行起来的“诗缘情而绮靡”的理论提供了不小的启发。表出此端,本文始能做一个适可而止的收束。

[1]许富宏.慎子集校集注[M].北京:中华书局,2013.

[2]董运庭.春秋诗话笺注[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

[3]袁枚.小仓山房尺牍[M].南京:江苏古籍出版社,1993.

[4]朱自清.诗言志辨:经典常谈[M].北京:商务印书馆,2011.

[5]孔颖达.毛诗正义[M].北京:北京大学出版社,1999.

[6]孔颖达.春秋左传正义[M].北京:北京大学出版社,2000.

[7]闻一多.神话与诗[M].上海:上海古籍出版社,2006.

[8]顾易生,蒋凡.中国文学批评通史·先秦两汉卷[M].上海:上海古籍出版社,1996.

[9]洪兴祖.楚辞补注[M].北京:中华书局,2009.

[10]许文文.《诗经》与祭祀文化研究[D].山东大学硕士毕业论文,2012.

[11]范祥雍.战国策笺证[M].上海:上海古籍出版社,2006.

[12]王贻樑,陈建敏.穆天子传汇校集释[M].上海:华东师范大学出版社,1994.

[13]许维遹.吕氏春秋集释[M].北京:中华书局,2009.

[14]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,2008.

[15]朱彬.礼记训纂[M].北京:中华书局,1996.

[16]黄怀信.论语汇校集释[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[17]李零.上博楚简三篇校读记[M].北京:中国人民大学出版社,2009.

[18]王先谦.诗三家义集疏[M].《儒藏(精华编)》本,北京:北京大学出版社,2014.

[19]王先谦.荀子集解[M].北京:中华书局,1988.

[20]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982.

[21]李寅生.日本学者论中国古典文学[C].成都:巴蜀书社,2005.

[22]房瑞丽.《齐诗》《鲁诗》亡佚时间再辩[J].文学遗产,2012(4).

[23]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[24][日]安居香山,中村璋八.纬书集成[M].石家庄:河北人民出版社,1994.

[25]叶瑛.文史通义校注[M].北京:中华书局,1985.

[26]屈守元.韩诗外传笺疏[M].成都:巴蜀书社,2012.

[27]王国维.宋元戏曲史[M].上海:上海古籍出版社,1998.

[28]费振刚,胡双宝,宗明华.全汉赋[M].北京:北京大学出版社,1993.

[29]葛洪.西京杂记[M].北京:中华书局,1985.

[责任编辑:卓 影]

On the Occurrence of“Poems Express Emotion”in the Literature Theory in Pre-Qin Periods and the Han Dynasty

WANG Xiao-fei

(Shandong University,Jinan Shandong 250100)

The idea that “poems express emotion”was widely accepted in Pre-Qin period and had strong influence on the later ages.Scholars hold differed opinion of the word meaning of“zhi”(meaning aspiration),some referring it to“qing”(meaning emotion and love)while the others thinking that both are totally different concepts. Referring to The Book of Songs and other books in Pre-Qin periods and the Han Dynasty,the present study finds that sometimes both words meant the same matter,while sometimes only one or the other was used in poems.The present study focuses on exploring“poems expressing emotion”,trying to trace the origin of the idea prevailing to Wei and Jin Dynasties.

poems expressing aspiration;poems expressing emotion;Pre-Qin periods and the Han Dynasty; Poetics

I 2

A

1672-402X(2016)03-0029-09

2015-12-24

王笑飞(1988-),女,山东青岛人,山东大学 2014级硕士研究生。专业方向:中国古代文学理论。