种植密度与施肥量对小麦抗倒伏性能的影响

冯盛烨 王光禄 王怀恩 程倩倩 王宝峰 闫树平 于洋 赵杨 孙允超

摘要:为明确小麦抗倒伏能力与种植密度(Z)、施氮量(N)、施磷量(P)、施钾量(K)间的关系,并为完善小麦高产栽培理论提供参考,以倒伏指数作为评价小麦抗倒伏能力的指标,通过四元二次旋转设计试验,研究了倒伏指数与茎秆机械强度、鲜重、重心高度间的相关性,并建立了倒伏指数与Z、N、P、K的回归方程。结果表明:倒伏指数与茎秆机械强度(-0.826**)相关性最大,其次为茎秆鲜重(-0.489**),均呈极显著负相关;四个因素对倒伏指数的影响程度为施钾量(88.921)>种植密度(77.061)>施氮量(38.639)>施磷量(3.736);倒伏指数与四个因素均成二次曲线关系,表现为随着种植密度增大,倒伏指数逐渐增大,但增速逐渐变缓;随着施氮量与施钾量增加,倒伏指数先增加后缓慢减小,随着施磷量增加,倒伏指数先缓慢增加后迅速增加。

关键词:种植密度;施肥量;小麦;倒伏指数

中图分类号:S512.103.4+S512.104.7文献标识号:A文章编号:1001-4942(2016)06-0050-04

小麦是世界上重要的粮食作物[1],倒伏是制约小麦高产优质的主要限制因素之一。倒伏对产量和品质的影响程度与倒伏发生的时期有关[2],根据倒伏时期不同,小麦产量会有5%~50%的减产,倒伏时期越早,减产程度越高。关于怎样提高小麦抗倒性能,国内外学者已进行了许多广泛深入的研究,如:刘天华等[3]指出基部第一节间长度和单茎根重会显著影响小麦品种的抗倒力;Murthy、Wiersma和Zahour等[4~6]研究发现根冠比、株高和茎粗与小麦抗倒性显著相关,降低株高是提高小麦抗倒性能的最有效措施;于洋等[7]研究发现小麦倒伏指数与茎秆机械强度的相关性最大;董琦等[8]研究表明,小麦基部节间健壮程度与小麦抗倒性的相关性为:第二节间>第一节间>第三节间。但前人研究多集中于小麦茎秆形态结构与抗倒性能的关系,而有关种植密度、施肥量对小麦抗倒性能影响的研究较少,本研究通过建立倒伏指数与种植密度和氮磷钾施用量的回归关系,明确了小麦抗倒伏能力与种植密度和施肥量的相互关系,为完善小麦栽培理论提供了参考。

1材料与方法

1.1试验材料

小麦品种为鲁原502;所用肥料为尿素(含氮46.4%)、过磷酸钙、硫酸钾。

1.2试验设计

试验于2014~2015年在山东省聊城市农业科学研究院科技示范园进行。前茬作物夏玉米,土质为粘土;2014年10月耕层土壤有机质1.22%,全氮0.15%,碱解氮86.75 mg·kg-1,速效磷35.2 mg·kg-1,速效钾67.5 mg·kg-1。于2014年10月12日人工播种。

试验采用四元二次回归正交旋转组合设计,因素水平及编码见表1。试验共36个小区,小区面积13.5 m2(1.5 m×9.0 m),每小区种植6行,

1.3测定项目

根据本地区多年的小麦倒伏情况统计数据可知,乳熟后期至蜡熟期小麦最易发生倒伏。因此,于2015年5月28日进行田间取样,每小区取20个单茎用于考察茎秆的重心高度、鲜重,蜡熟末期收获,小区记产,考种,测定千粒重等。

茎秆机械强度的测定:相关研究[8,9]发现,基部第二节间的健壮程度与小麦抗倒伏性能相关性最大。因此,本试验选取新鲜茎秆基部第二节间中部5 cm,放在固定好的支架上,用AH-20型数字型测力仪的弹簧挂钩勾住茎秆中央,缓慢向下拉,直到将茎秆拉折,此时拉力计上的数值即为茎秆机械强度。

品种倒伏指数的测定:借鉴王勇等[10]提出的品种倒伏指数来衡量试验材料抗倒性的强弱。品种倒伏指数=H×G/S,公式中S为茎秆机械强度,H为茎秆重心高度(带叶、穗),G为地上部鲜重(带叶、穗)。

1.4数据处理

运用SPSS 19.0和Microsoft Excel 2003软件进行数据的统计与分析。

2结果与分析

2.1倒伏指数与机械强度、茎秆鲜重、重心高度的相关性分析

从表2中可以看出,3个性状与倒伏指数的相关性表现为:茎秆机械强度(-0.826**)>茎秆鲜重(-0.489**)>重心高度(0.114)。表明,小麦茎秆倒伏与其机械强度的相关性最大。

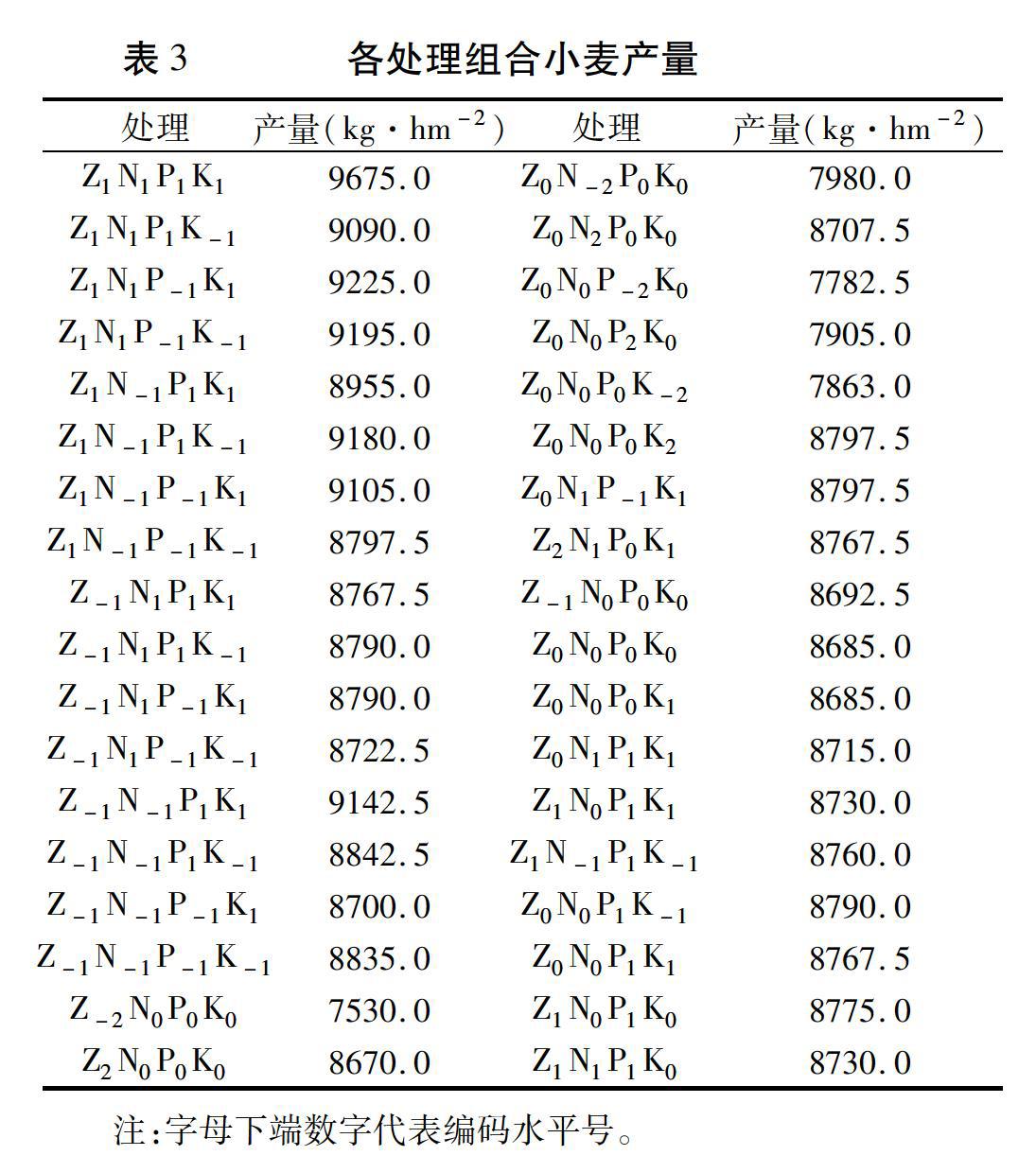

2.2各处理组合对小麦产量的影响

从各处理组合小麦产量结果(表3)可以看出, 在Z1N1P1K1组合(即666.7m2种植密度18万株,施N量15.5 kg,施P2O5量7.5 kg,施K2O量5.0 kg)条件下小麦产量最高,达9 675.0 kg·hm-2。可见,适宜的种植密度和氮磷钾施用量有利于小麦获得高产,过高或过低均不利于产量提高。

2.3倒伏指数与各因素间的回归分析

2.3.1回归方程的建立以倒伏指数为目标性状(Y),对试验结果进行回归分析,建立起其与X1、X2、X3、X4四因素间的数学模型:

Y=816.015+77.061X1+38.639X2-3.736X3+88.921X4-0.740X1X2-1.558X1X3-2.000X1X4-0.081X2X3+1.739X2X4-0.970X3X4-1.579X12-1.460X22+2.612X32-10.475X42

回归方程的F回归=3.5586>F0.05=0.9143,达显著水平;对方程进行失拟性检验,得复决定系数R2=0.802,说明四因素对倒伏指数的影响为80.2%,另有19.8%是由其他未控制因素和误差所造成的,表明模型预测值与实际值吻合性较好。

对回归系数进行显著性检验,在α=0.05水平下剔除不显著项,得到优化方程:

Y=816.015+77.061X1+38.639X2-3.736X3+88.921X4-1.558X1X3-2.000X1X4+1.739X2X4-0.970X3X4-1.579X12-1.460X22+2.612X32-10.475X42

2.3.2单因素效应分析各因素一次项系数大小决定了其对小麦倒伏指数的影响程度,从回归方程可知,四因素对倒伏指数的影响程度为施钾量>种植密度>施氮量>施磷量。

采用“降维法”对各因素与倒伏指数间的效应关系进行分析,将其余三个因素均固定在零水平,可分别得到各因素与倒伏指数的效应方程:

种植密度:Y1=816.015+77.061X1-1.579X12

施氮量:Y2=816.015+38.639X2-1.460X22

施磷量:Y3=816.015-3.736X3+2.612X32

施钾量:Y4=816.015+88.921X4-10.475X42

根据降维方程,在四因素取值范围内作倒伏指数随各因素变化的曲线图,从图1可以看出,在取值范围内,倒伏指数与四个因素均呈现二次曲线关系。随着播种密度增加,倒伏指数逐渐增加,但后期增速变缓;施氮量与施钾量呈相同的曲线走势,即倒伏指数先增加后缓慢减少;而随着施磷量增加,倒伏指数开始增加较为缓慢,之后迅速增加。可见,生产上盲目增加播量不仅不会带来产量增加,反而会增加小麦倒伏指数;磷肥施用过量也会大大增加小麦倒伏指数。

3讨论与结论

随着小麦单产水平的不断提高,群体数量不断上升,高产和倒伏问题的矛盾越来越突出。如何在不降低群体数量保证产量的前提下增强小麦的抗倒伏能力,是很多学者长期研究的问题。王勇等[10]研究发现倒伏指数可以较好地评价小麦抗倒伏能力。本研究以种植密度、施氮量、施磷量、施钾量为试验因素,分析了倒伏指数与茎秆机械强度、鲜重、重心高度间的相关性,发现倒伏指数与茎秆机械强度的相关性最大,这与于洋等[7]的研究结果一致。

栽培方式与种植习惯会影响小麦的抗倒伏能力[11],本研究通过四元二次旋转设计试验及回归分析,明确了倒伏指数与四个因素间均呈二次曲线关系。表明四个因素均能影响小麦茎秆的形态结构,从而影响其抗倒伏能力,尤其是磷元素,过多施入磷肥会大大增加小麦倒伏指数,具体原因需要通过对小麦茎秆解剖生理研究后进一步明确。

肥料是发展农业生产的重要物质基础。但目前生产上化肥过量施入的问题较为突出,带来了严重的环境问题,如化学氮肥的过量施入大大增加了地下水中硝态氮含量,世界卫生组织颁布的饮用水质量标准规定硝态氮最大允许浓度为10 mg·L-1,而北京郊区蔬菜种植区地下水中硝态氮含量高达62~120 mg·L-1[12]。本研究结果表明,过量施入氮磷钾肥和增加种植密度不仅不会带来小麦高产,反而会大大增加小麦倒伏指数,降低小麦抗倒伏能力,进而影响小麦产量。本研究结果可为实际生产中合理选择种植密度和施肥量提供参考。

参考文献:

[1]张志强,付晶,王奉芝,等.小麦抗倒伏研究进展[J].安徽农业科学,2013,41(5):2020-2022.

[2]朱新开,王祥菊,郭凯泉,等.小麦倒伏的茎秆特性及对产量和品质的影响[J].麦类作物学报,2006,26(1):87-92.

[3]刘天华,龚继续,冯启明.川西平原小麦倒伏原因的初步研究 [J]. 西南农业学报,1995 (3):12-14.

[4]Murthy B N,Rao M V.Envolving suitable index for lodging resistance in barley[J].The Indian Journal of Genetics and Plant Breeding,1980,40:253-261.

[5]Wiersma D W, Oplinger E S, Guy S O. Environment and cultivar effects on winter wheat response to ethephon plant growth regulator[J].Agron. J.,1986,78:761-764.

[6]Zahour A, Rasmusson D C, Gallagher L W. Effect of semi-dwarf stature, head number and kernel number on grain yield in barley in Morocco[J].Crop Science,1987,27:161-165.

[7]于洋,高爽,王光禄,等.三个小麦主推品种的抗倒性能分析[J].安徽农业科学,2015,43(22):33-35,39.

[8]董琦,王爱萍,梁素明.小麦基部形态结构与抗倒性的研究[J].山西农业大学学报,2003(3):188-191.

[9]徐磊,王大伟,时荣盛,等.小麦基部节间茎秆密度与抗倒性关系的研究[J].麦类作物学报,2009,29(4):673-679.

[10]王勇,李晴祺,李安飞,等.小麦品种茎秆的质量及解剖学研究[J].作物学报,1998,24(4):452-45.

[11]魏凤珍,李金才,王成雨,等.氮肥运筹模式对小麦茎秆抗倒性能的影响[J].作物学报,2008,34(6):1080-1085.

[12] 朱兆良.肥料与农业和环境[J].大自然探索,1998,17(4):25-28.