赵孟章草书《急就篇》再考

肖燕翼

元赵孟书《急就章》,著录于《石渠宝笈·续编》,藏于辽宁省博物馆。

《石渠宝笈·续编》著录赵孟章草书《急就章》,经今人研究被认定为元人仿本。但继续深入研究发现其后的明清多人题跋均不可靠,正文缺字又与明代刻本相同。可见其并非元人仿本。

赵孟(1254年至1322年),字子昂,号松雪道人、水精宫道人等。世居吴兴(今浙江湖州),官至翰林学士承旨,封魏国公,谥文敏。擅诗文,精鉴赏,尤以书画成就为著。书法称“赵体”,唐以后仅见者。

元杨载撰“赵公行状”,言其“性善书,专以古人为法。篆则法《石鼓》、《诅楚》;隶则法梁鹄、钟繇;行草则法逸少(王羲之)、献之,不杂以近体”(载于1991年6月中国书店出版《松雪斋集》)。赵孟曾为其夫人管道升撰“墓志铭”,中云:“天子命夫人书《千文》……又命余书六体为六卷”(同上)。元黄公望曾跋赵孟《行书千字文卷》(现藏北京故宫博物院)曰:“精进仁皇全五体,千文篆隶草行真,当年亲见公挥洒,松雪斋中小学生。”指的就是天子命书之事,并且表示出钦羡之情。这其中有其能书六体还是五体之别,按其自撰管夫人《墓志铭》,应当擅长六体书,即在篆、隶、楷、行、草五体之外,还能书写古章草书,也符合杨载所说:“专以古人为法。”迄今传世有赵孟所书的《六体千字文》及数卷章草书《急就篇》。

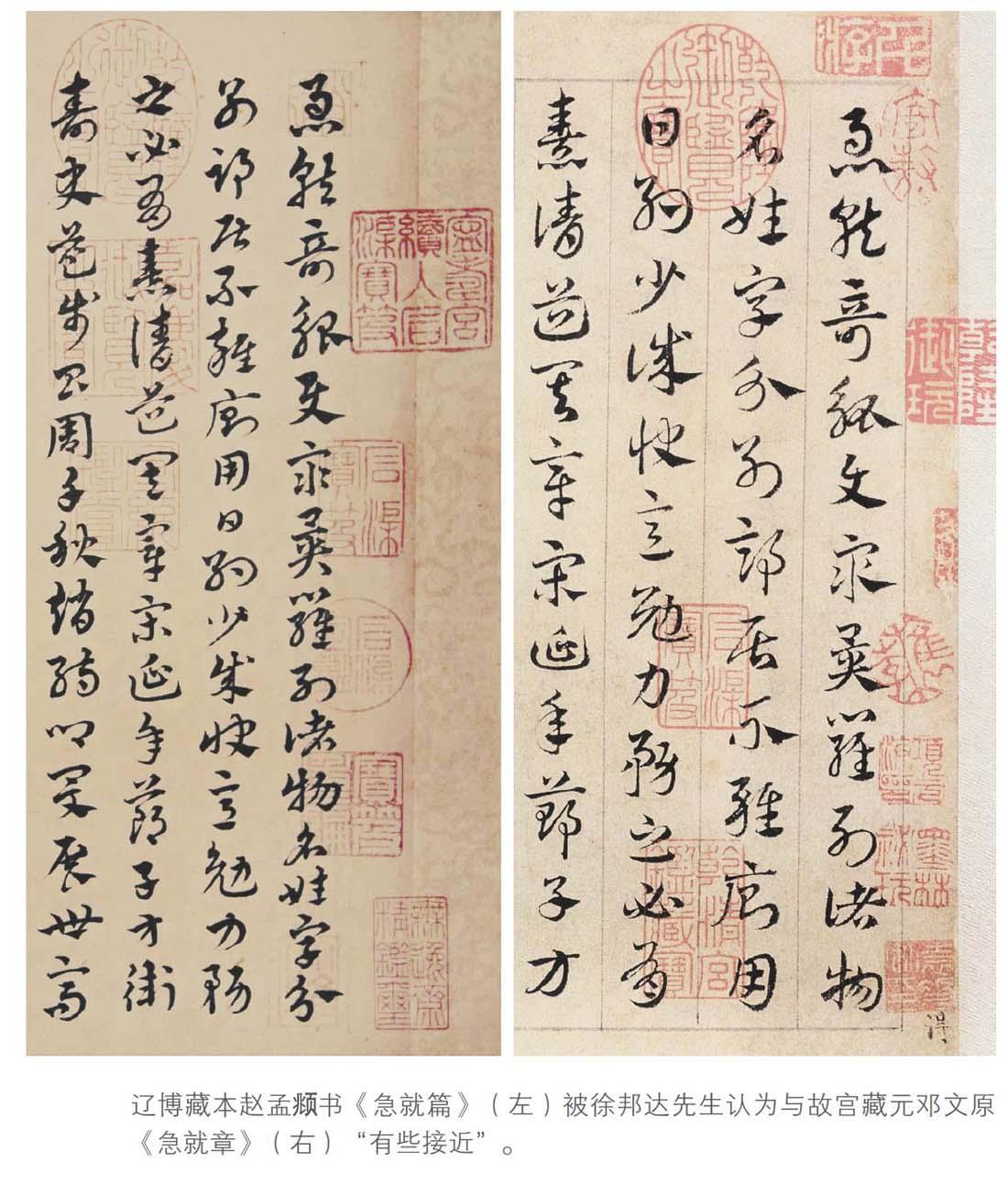

北京故宫博物院藏赵孟《六体千字文》,徐邦达、刘九庵二先生均以为是元人临仿。徐邦达先生在《古书画伪讹考辨·下卷》一书中,又对传世三件章草书《急就篇》均以为非真迹。其中,清宫旧藏的《石渠宝笈·初编》著录本,以为是元俞和所书;《石渠宝笈·续编》著录本今藏辽宁省博物馆,以为同是元人仿书;上海博物馆藏明项元汴旧藏本,尚“不如以上临本二种”。详细考鉴,可参见徐先生的著述。除上述赵孟数作外,北京故宫博物院又藏元邓文原章草书《急就章》一卷(以下称“邓卷”),本人曾撰文辨其亦为伪书(见《中国收藏》杂志2016年5月号)。徐先生以为该卷书法与上述辽博藏本赵书“有些接近”。又以为“邓当然不会伪赵书”,故引起本文再对赵书作进一步研究。

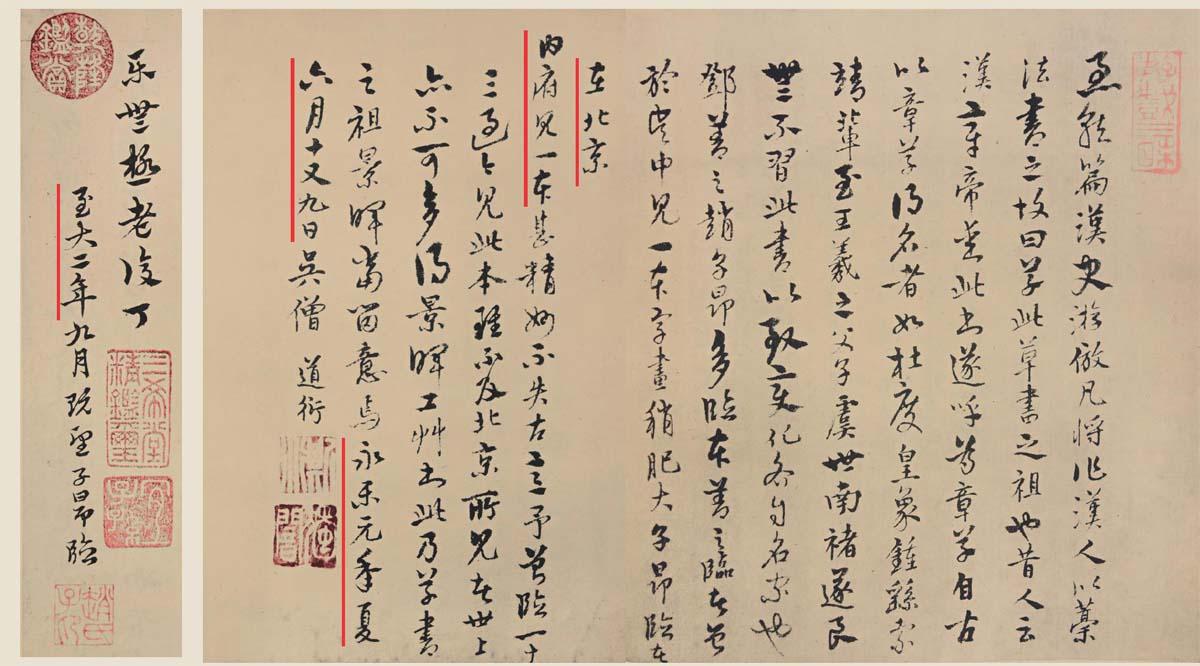

明人四跋时空错位

《石渠宝笈·续编》著录的赵书《急就篇》(以下称“赵卷”),据款识书于“至大二年”(1309年),赵氏五十六岁。徐先生指出:“赵氏五十后书,大都沉着苍劲,不可能有此尖薄态。”即该卷“用新尖笔书,笔法有些尖薄。”鉴阅其书,确实如先生所言。但问题不止于此,其卷后有明僧道衍、解缙、王达、张显及清沈荃诸书跋,均应属伪跋,大略考证如下。

第一段僧道衍书跋。道衍(1335年至1418年),即姚广孝,长洲(今江苏苏州)人。年四十出家为僧,法名道衍,字斯道。洪武年间,太祖朱元璋选高僧侍诸王,被选侍燕王朱棣,至北平(今北京),居庆寿寺。后辅佐燕王,参决军机,助燕王夺得帝位,论功为第一,复其本姓,赐名广孝。其书跋先述说章草的产生,古代擅章草体的名家等,然后导出:“邓善之(邓文原)、赵子昂(赵孟)多临本。善之临者,曾于吴中见一本,字画稍肥大。子昂临者,在北京内府见一本,甚精妙,不失古意,予曾临一十三过,今见此本,虽不及北京所见者,世上亦不可多得。景晖工草书,此乃草书之祖,景晖当留意焉。永乐元年夏六月十又九日,吴僧道衍。”

先看书跋所书的时间、地点及此卷的收藏者。道衍书于永乐元年六月十九日;解缙、王达、张显分别书于永乐元年(1403年)六月二十五日、七月初吉、八月中秋后。他们均未注明书写地点。然解缙在“成祖(朱棣)入京,擢侍读”,并与黄淮、杨士奇等人值文渊阁,“自此始寻进侍读学士”(《明史·解缙传》)。王达,则于成祖登基后,与修《洪武实录》,擢编修。这些都是发生在成祖朱棣于建文四年(1402年)六月在南京登基,至第二年改元永乐元年(1403年)之间事情。所以诸人书跋只能是在南京一地所书。又,诸人书跋皆为赵景晖所书。据张显跋,“景晖当圣明之时,为翊运之臣”。虽道衍诸人跋皆称赵景晖善书法,又收藏此卷,却不见其书跋或收藏印记。

如果诸书跋是在南京所书,身为侍读、侍读学士的解缙不可能不在皇帝身边,而只早于解缙六天的道衍书跋,绝不可能是在北京所书。如此便出现了道衍书跋的问题,即其所说:“在北京内府见一本”云云。明成祖朱棣于建文四年六月在南京登基后,升格北平为北京,至道衍书跋的永乐元年六月正好一年。这一段是改朝换代的关键时刻。自朱棣密谋起兵,道衍虽“未尝临阵,然帝用兵有天下,道衍力为多论,功以第一”(《明史·姚广孝传》)。这样一个军师般的人物,在皇帝即位,百事待更的时间内,他却在北京内府有闲暇欣赏书法,并有时间临写一千九百余字之巨的《急就章》达“一十三过”,即书十三遍,实在是不太可能的事。又且,成祖朱棣在南京登基,永乐四年(1406年)才诏建北京宫殿,永乐七年(1409年)后多次北巡住在北京,永乐十八年(1420年)正式迁都。因此永乐元年时的所谓“北京内府”,准确的应称为潜邸,而不能称“内府”。则为考据上的“硬伤”。

第二段书跋者解缙。解缙(1369年至1415年),字大绅,吉水(今江西吉水)人,洪武年间招为翰林待诏。前面已根据《明史·解缙传》指出,他在永乐元年为侍读、侍读学士,又“永乐二年,皇太子立,进缙翰林学士兼右春坊大学士。”按《明史·职官志》载,翰林学士,正五品;侍读学士,从五品;侍读,正六品。而解缙书跋款识为:“永乐元年癸未六月廿五日,翰林学士庐陵解缙书。”解缙受封翰林学士既然是在永乐二年,永乐元年岂可预书官职?若此跋为伪跋,又能佐证道衍书跋中暴露出的问题,又能佐证其下王达、张显同为赵景晖所书的二跋,同样不可,即此四书跋均为伪跋。

沈荃题跋也非真迹

最后一段为清沈荃书跋。沈荃(1624年至1684年),华亭(今属上海市)人。官礼部尚书,谥文恪。擅书法,师明董其昌,康熙帝向其学书法,深受赏识。其跋首称:“曩从董宗伯(其昌)家见赵吴兴《六体千字文》,于篆、隶、真、草之外,复有八分书、钟鼎篆二种。”北京故宫博物院藏赵孟《六体千字文》一卷,卷后正有沈荃书跋,亦有董其昌书跋。徐邦达在《古书画伪讹考辨·下卷》中曾考鉴该卷,指出:“卷后董其昌跋也是伪造的,连文句都不很通顺,清人题跋等则真。”但该卷沈荃跋为:“顺治甲午重阳前三日,沈荃、冯鐩同观。”顺治甲午为公元1654年,董其昌(1555年至1636年)已卒去十八年,他怎么可能去董家观赏赵氏《六体千字文》?又且,《六体千字文》书以大篆、小篆、隶书、章草、楷书、今草等六体,没有沈荃在赵氏《急就章》跋中提到的八分书一体,而有章草书。退一步说,如果沈荃在董其昌家见到的是另一卷赵氏《六体千字文》,按常理,他一定会在书跋中表明自己前后见过两件,以示鉴阅古人书法之丰富。更何况,董其昌卒时,沈荃年仅十三岁,所谓在董家见过赵氏书作,应当属于臆说。可见,沈荃书跋如同该卷的明人书跋一样的不可靠。

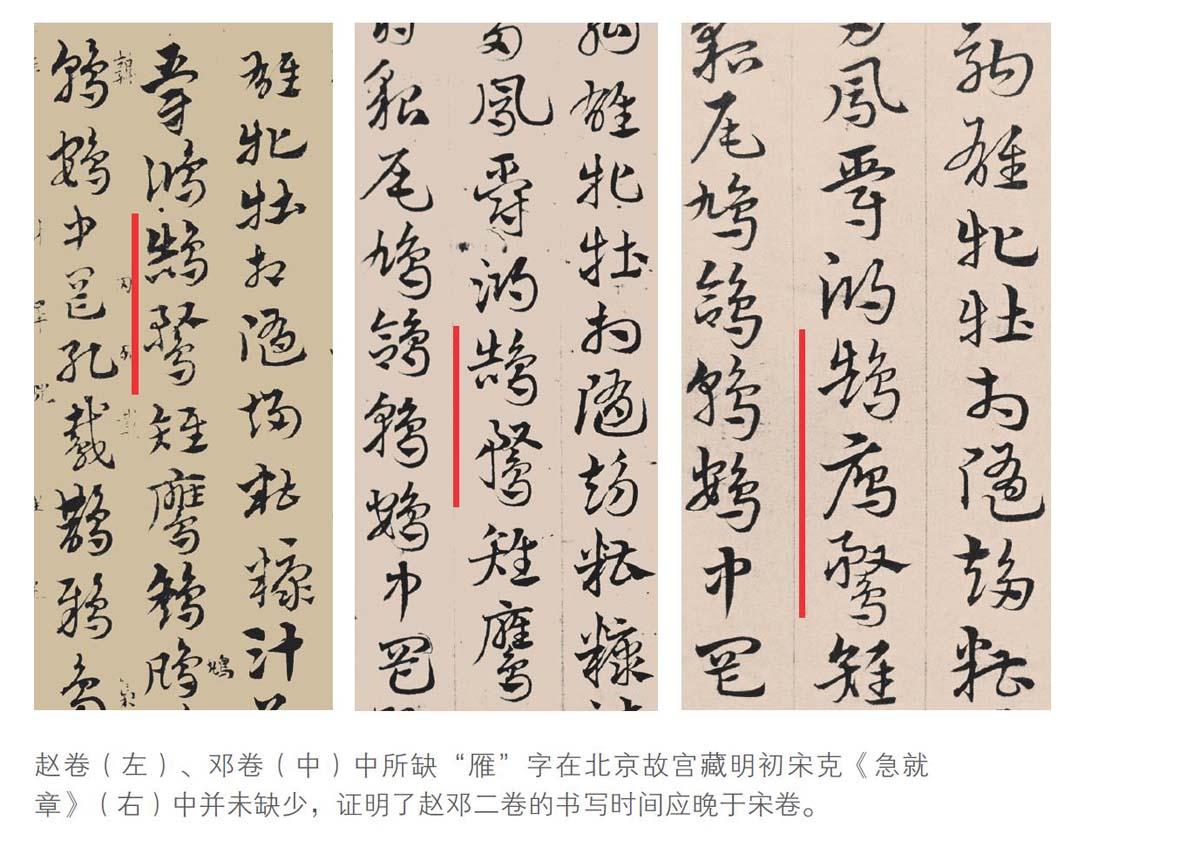

赵邓二卷缺字雷同

综上所述,如果赵孟《急就篇》卷后的明清书跋皆非真迹,就剩下该卷书法本身的真伪判断了。又,该卷后道衍一跋,与邓卷后道衍跋,在文字内容上是有关联的,即道衍在吴中见过的邓书,就是他在洪武二十七年(1394年)所跋的邓卷。如此互跋,则道衍的二段书跋必一伪俱伪。徐邦达先生所鉴,赵卷与邓卷的书法“有些接近”,就不会仅是“邓当然不会伪作赵书” 那样简单了。赵卷与邓卷不仅书法“有些接近”,在所书《急就篇》文字的校勘中也可以看出二卷书字中的联系。徐邦达先生在《古书画过眼录·元明清书法·壹》一书中曾根据文献记载和古刻本,对赵孟所书三卷、册《急就篇》与邓文原《急就章》所书文字进行过详细校勘。徐先生指出:“元初赵孟、邓文原诸人,多喜临皇象章草《急就》,其所据是墨迹还是刻本,已难知晓。”详细校勘情况,可参阅徐先生的著作。其中两条表明赵、邓二人书的关联。其一,邓卷“首无‘第一字,此二字赵临本亦缺。”其二,文中又缺“著”、“雁”、“瘀”三字,徐先生同时指出“所见赵孟书三本,(按:包括本文所考赵卷)亦缺书此三字,可见邓、赵的依据是同一底本。”所谓缺少的三个字,是同于明正统时人杨政以宋刻残本,补以明初宋克所谓松江本章草书《急就章》中所缺三字。但检查北京故宫博物院藏宋克《急就章》中只缺上述的二字,而有“雁”字。何以早于宋克的赵、邓二人所书,会同于明代中期松江本所缺字呢?此外,赵、邓二人所书《急就篇》其所书年款,邓在大德三年三月在大都庆寿寺所书;赵书在大德七年八月,至大二年的夏五月、九月既望间。以赵孟宦途经历,其时职任江浙儒学提举,主要活动在江浙一带,除非他临学的底本较广流传,否则临学同本就不太可能了。启功先生在《启功丛稿》中“《急就篇》传本考”一文,又以为邓文原书学赵孟,邓临写的是赵书《急就篇》,此是又一种看法。启先生同时指出邓卷书法“笔力较弱”。倘邓书为真迹,何以会如此呢?又且,今藏上海博物馆的、书于至大九月既望的一册,款识说明是在“松雪行斋”所临(2007年8月西泠印社出版社出版《赵孟书画珍品国家特展集》影印)。松雪斋本赵孟家中斋室,如杨载撰其“行状”所说:“扃燕处曰‘松雪斋。”怎可能如离宫别墅般地称为“行斋”?故如徐邦达所鉴,三件赵氏书皆伪,与其同临一个底本的邓卷怎可能却是真迹?又,邓卷所书文字校勘,错漏处尤多于赵氏书,更显临伪者的粗心马虎。

与明中期松江本脱不了干系

依徐邦达先生、启功先生对文字的校勘,其实“依据的是一个底本”或邓卷“从赵书他本所临”,已经道出了赵、邓二人所书间的内在联系,再加上本文对道衍书跋的鉴考,当更能旁证他们之间的关联。所谓“同一底本”,赵、邓二人书既没有说明他们临仿的何种底本,又没有相关底本的实物流传、文献记载。但从缺字等情况看,似应与明中期松江本的《急就章》脱不了干系,也即临伪者不会是元人或元邓文原所仿。读《启功丛稿·跋旧拓松江本急就章》,内中有云:“《三希堂帖》有赵子昂写本,王静安(世襄)先生《松江本急就章校记》,以为章草甚无法度,不似文敏(赵孟)书,盖明人摹本。盖此说乃指笔法而言,其字样尚在也。松江一、二两章缺字,固可据徐(铉)、赵(孟)二本及仲温(宋克)墨迹补之,而‘著字、‘雁字、‘瘀字,终无从补。”其中《三希堂帖》的赵氏临本,即清内府旧藏,书于大德七年的一本。启功先生以为邓卷“结构点画与之悉同。”王世襄先生以为是“明人摹本”,当为本文所论之证。启功先生言所缺三字,“终无从补”,而北京故宫博物院藏宋克《急就章》中可补一“雁”字。反之,赵、邓二人书均与松江本一样,同缺三字,则似应是据松江本所临的现象,正说明是“明人摹本”。

最后,本文已辨赵卷后清沈荃书跋为伪跋。由此关联到赵氏的《六体千字文》上沈荃书跋。其间的关联同样不是偶然现象,如果我们追索下去,就会发现《六体千字文》同样不是以往所鉴的“元人临仿”。并进一步对上述王世襄先生所鉴“明人摹本”中明代人究竟是谁?似可探求一二。这将另文再行研究。

(作者系国家文物鉴定委员会委员、著名书画鉴定专家、故宫博物院原副院长。)