载银甲壳素纤维的制备与抗菌性能研究

陈思宇 张峰 徐思峻 陈宇岳

摘要:将羟基功能化纳米银应用于载银甲壳素纤维的制备,利用分光光度法研究了甲壳素纤维对羟基功能化纳米银的吸附性能和吸附机理;测试了不同银含量载银甲壳素纤维的抗菌性能;采用扫描电镜(SEM)和光电子能谱(XPS)对载银甲壳素纤维的微观形貌和元素成分进行了分析。研究结果表明,甲壳素纤维对羟基功能化纳米银具有较高的吸附能力,最高吸附量可达3 390 mg/kg;纳米银颗粒在甲壳素纤维表面分布均匀,且未被氧化;另外,抗菌测试结果表明载银甲壳素纤维具有优异的抗菌性能,当银含量达到1 000 mg/kg时,其对E. coli和S. aureus的抑菌率均可达99%以上。

关键词:羟基功能化纳米银;甲壳素纤维;吸附性能;抗菌性能

中图分类号:TQ341.+5 文献标志码:A

Preparation and Antibacterial Property of Silver Nanoparticle-loaded Chitosan Fibers

Abstract: In this paper, hydroxyl-functionalized silver nanoparticles (AgNPs) were applied to prepare AgNP-loaded chitosan fibers by a novel incubation-adsorption method. The adsorption ability and adsorption mechanisms of AgNPs on chitosan fibers were evaluated and analyzed using the visible spectrophotometer method. The antimicrobial property of AgNP-loaded chitosan fibers as a function of AgNP content was also studied. Finally, the AgNP-loaded chitosan fibers were characterized by SEM and XPS. The results showed that the chitosan fibers adsorption capacity to AgNPs was up to 3 390 mg/kg, and the AgNPs were evenly distributed on the surface of chitosan fibers. Antibacterial test showed that AgNP-loaded chitosan fibers showed excellent antibacterial property. When AgNP content reached to 1 000 mg/kg, the antibacterial rates against both E. coli and S. aureus were over 99%.

Key words: hydroxyl-functionalized AgNPs; chitosan fiber; adsorption capacity; antibacterial property

由甲壳素纤维制成的纺织品具有手感柔软、无刺激、高保湿保温等功能,对过敏性皮炎具有辅助医疗功能,可制作成各种婴儿服装、医用敷料等。近年来,不少研究表明甲壳素纤维具有一定的抗菌性,但一些研究发现甲壳素纤维在偏中性的环境中抗菌性能较差,这限制了其在纺织品尤其是医用纺织品中的应用。

纳米银因优异的抗菌特性在载银纤维/纺织品中应用广泛,但目前关于载银甲壳素纤维研究的报道却很少,这主要是因为纳米银溶液与甲壳素纤维的电荷体系类似或者亲和性较低。如耐尔?纳米银溶液属于阳离子体系,根据相同电荷相互排斥原理,对于同属阳离子型的甲壳素纤维而言,纳米银将很难负载到甲壳素纤维表面;此外,甲壳素纤维表面含有的氨基和羟基是高亲水性的基团,因而表面含有疏水性基团或者较少亲水性基团的纳米银颗粒对甲壳素纤维的亲和性较差,导致纳米银难以负载到纤维表面。本研究利用自制的非离子体系羟基功能化纳米银溶液,采用浸渍吸附法制备了载银甲壳素纤维;研究了甲壳素纤维对羟基功能化纳米银的吸附性能,并对其吸附机理进行了分析,为甲壳素纤维负载/吸附金属纳米颗粒的研究开辟了新的路径。

1 试验部分

1.1 试验材料与仪器

试验材料:甲壳素纤维(泰州榕兴抗粘敷料有限公司);端羟基超支化聚(胺-酯)(HBP-OH)(张家港耐尔纳米科技有限公司);硝酸银(AgNO3)、硼氢化钠(NaBH4)、氯化钾(KCl),均为分析纯;营养琼脂和营养肉汤培养基(上海中科昆虫生物技术开发有限公司);大肠杆菌(E.coli)、金黄色葡萄球菌(S.aureus)(张家港市疾病预防与控制中心)。

试验仪器:FE20K型pH计(梅特勒 — 托利多仪器有限公司);HPPS 5001型激光粒度分布仪(英国马尔文公司);722N型可见分光光度仪(上海精密科学仪器有限公司);S-4800型扫描电子显微镜(日本日立公司);AXIS Ultra HAS型X射线光电子能谱仪(广州佳睿科学仪器有限公司);LRH-250A型生化培养箱(广东省医疗器械厂)。

1.2 试验方法

1.2.1 羟基功能化纳米银溶液的制备

将一定浓度的AgNO3溶液和HBP-OH溶液混合,得到HBP-OH浓度为1.6 g/L和银含量为1.0 g/L的混合溶液。搅拌均匀后,在常温下滴加浓度为 1 g/L的NaBH4溶液,充分反应后即可得到羟基功能化纳米银溶液。

1.2.2 载银甲壳素纤维的整理工艺

将 2 g甲壳素纤维浸渍于100 mL浓度为20 ~ 120 mg/ L的羟基功能化纳米银溶液中,随后将其转移至90 ℃水浴中高温处理120 min。所得载银甲壳素纤维经反复水洗并烘干后即可得到不同载银量的甲壳素纤维。

1.3 测试方法

1.3.1 甲壳素纤维对纳米银的吸附性能测试

利用722N型可见分光光度计测试吸附前后纳米银溶液的吸光度,计算甲壳素纤维在不同处理条件下对纳米银溶液的吸附量。

1.3.2 ζ电位的测试

甲壳素纤维:将甲壳素纤维剪成长 l mm的细小纤维,利用KCl溶液将纤维配制成0.5 g/L的溶液,并调节溶液的pH值(2 ~ 12),最后超声波搅拌10 min。取少量上述混合溶液利用HPPS 5001型激光粒度分布仪测定其ζ电位。

纳米银颗粒:利用去离子水将羟基功能化纳米银溶液稀释至50 mg/L,调节溶液pH值(2 ~ 12),利用HPPS 5001型激光粒度分布仪测定不同pH值下溶液中纳米银颗粒的ζ电位。

1.3.3 微观形貌(SEM)分析

采用S-4800型扫描电镜在一定倍数下观察甲壳素纤维的纵向表面形态。

1.3.4 X光电子能谱(XPS)分析

采用AXIS Ultra HAS型X射线光电子能谱仪对载银甲壳素纤维表面元素成分进行分析。

1.3.5 抗菌性能测试

参照GB 15979 — 2002《一次性使用卫生用品卫生标准》,附录C5非溶出性抗(抑)菌产品抑菌性能试验方法测试载银甲壳素纤维的抗菌性能。

2 结果与分析

2.1 载银甲壳素纤维的制备及其机理分析

2.1.1 载银甲壳素纤维的制备

将甲壳素纤维加入到一定浓度的羟基功能化纳米银溶液中,然后转移至90 ℃水浴中高温处理120 min。在制备过程中可以清晰地观察到,羟基功能化纳米银溶液中的银颗粒已基本完全被甲壳素纤维所吸附,纳米银溶液由金黄色变成无色透明,甲壳素纤维从白色变成金黄色(图 1),说明采用浸渍吸附法可实现载银甲壳素纤维的制备。

2.1.2 甲壳素纤维对羟基功能化纳米银的吸附性能

为了了解甲壳素纤维对羟基功能化纳米银的吸附性能,将 2 g甲壳素纤维浸渍于100 mL浓度为20 ~ 120 mg/L的羟基功能化纳米银溶液中,随后将其转移至90 ℃水浴中高温处理120 min,利用分光光度法测量吸附前后纳米银溶液的吸光度,计算甲壳素纤维对纳米银溶液的吸附量。结果如图 2 所示。

由图 2 可知,羟基功能化纳米银对甲壳素纤维具有极强的吸附能力。当纳米银溶液浓度为80 mg/L时,甲壳素纤维对纳米银的吸附量高达3 390 mg/kg;当浓度低于80 mg/ L时,吸附量随浓度的增加而增加。但是当纳米银溶液浓度高于80 mg/L时,随着浓度的升高,吸附量反而下降。这可能是由于溶液中未与纳米银结合的HBP-OH与羟基功能化纳米银形成竞争吸附,即自由HBP-OH会首先吸附到甲壳素纤维的表面,当溶液浓度较低时,自由HBP-OH浓度也较低,甲壳素纤维吸附自由HBP-OH后,其剩余吸附位点仍能够将大部分纳米银吸附至纤维表面。但是,当溶液浓度提高到一定程度后,甲壳素纤维表面大部分吸附位点被自由HBP-OH所占据,其对纳米银的吸附能力大大降低。

2.1.3 吸附机理分析

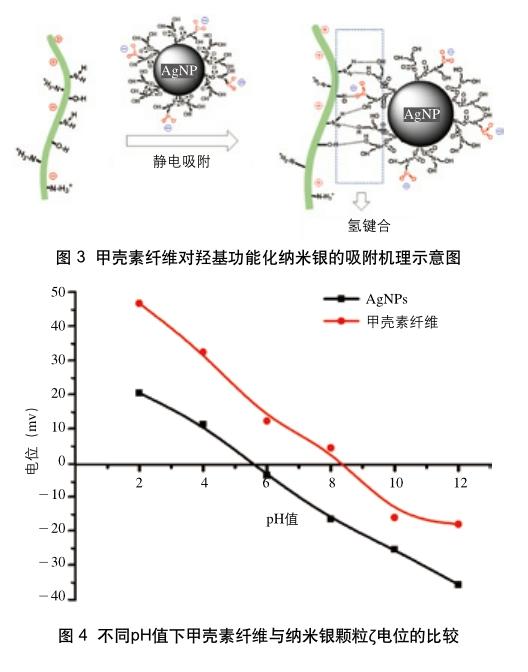

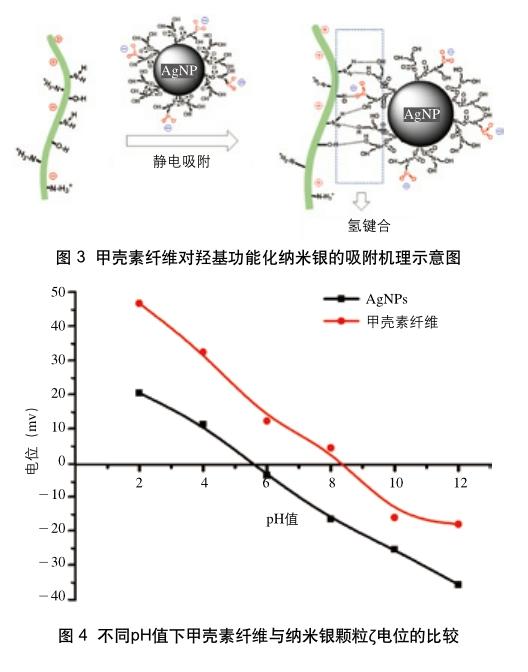

甲壳素纤维对羟基功能化纳米银溶液的吸附机理在于 2 方面:静电吸附作用和氢键缔合作用。如图 3 所示,甲壳素纤维表面因含有大量氨基而带正电荷,而羟基功能化纳米银溶液(pH值=7.8)为非离子体系,在碱性条件下银颗粒表面电位为负。因此当甲壳素纤维浸渍到羟基功能化纳米银溶液中后,负电位的纳米银颗粒会通过静电吸附作用自组装到甲壳素纤维表面。上述猜想可以通过对甲壳素纤维和羟基功能化纳米银颗粒的表面电位分析来证明。如图 4所示,甲壳素纤维和纳米银颗粒在pH值=7.8时的电位分别约为 5 mV和-15 mV,显然两者表面带有相反的电荷,故存在静电作用力。此外,羟基功能化纳米银颗粒表面所含高密度的羟基基团易与甲壳素纤维表面的羟基和氨基基团形成氢键缔合作用,这种氢键缔合作用要远远强于普通线性聚合物之间的分子间作用力,从而将纳米银固定在纤维表面而不会出现解吸附现象。综合两种因素,甲壳素纤维对羟基功能化纳米银表现出较强的吸附能力。

2.2 载银甲壳素纤维的抗菌性能分析

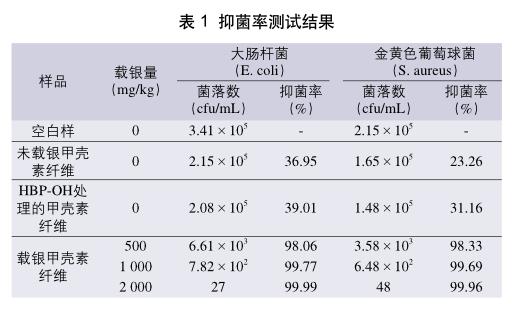

虽然也有报道认为甲壳素具备一定的抗菌能力,但实际上抗菌效率并不高。因此,利用纳米银来提高其抗菌效率,具有较高的实际应用价值。为了证明载银甲壳素纤维具有高效的抗菌性能并验证其抗菌性来源于纳米银,本文对未载银甲壳素纤维、HBP-OH处理的甲壳素纤维以及载银甲壳素纤维进行了抑菌率测试。结果如表 1 所示。

通过对E. coli和S. aureus抑菌率的测试结果可以看出,未载银甲壳素纤维对E. coli和S. aureus的抑菌率分别为36.95%和23.26%,抗菌效果很不明显;HBP-OH处理的甲壳素纤维对E. coli和S. aureus的抑菌率分别为39.01%和31.16%,与未载银甲壳素纤维相比,抑菌率没有明显的变化;而载银甲壳素纤维对E. coli和S. aureus的抑菌率均达到了98%以上,且随着载银量的提高,抗菌效果更加明显,当银含量达到1 000 mg/kg时,其对E. coli和S. aureus的抑菌率均可达99%以上。这表明载银甲壳素纤维相比于未载银甲壳素纤维抗菌性能得到了很大的提高,而且其抗菌性来源于纳米银本身而非HBP-OH。因此,可以说明载银甲壳素纤维具备了优异的抗菌性能。

2.3 载银甲壳素纤维的纵向微观形貌分析

为了表征载银甲壳素纤维的微观形貌,使用扫描电子显微镜对未载银甲壳素纤维和载银甲壳素纤维的纵向形态进行了观察,结果如图 5 所示。

从图 5 中可以明显地看出,未载银甲壳素纤维表面并未附着其它物质;而载银甲壳素纤维表面附着有很多小颗粒,且颗粒大小均一、均匀分布。

2.4 载银甲壳素纤维的X光电子能谱分析

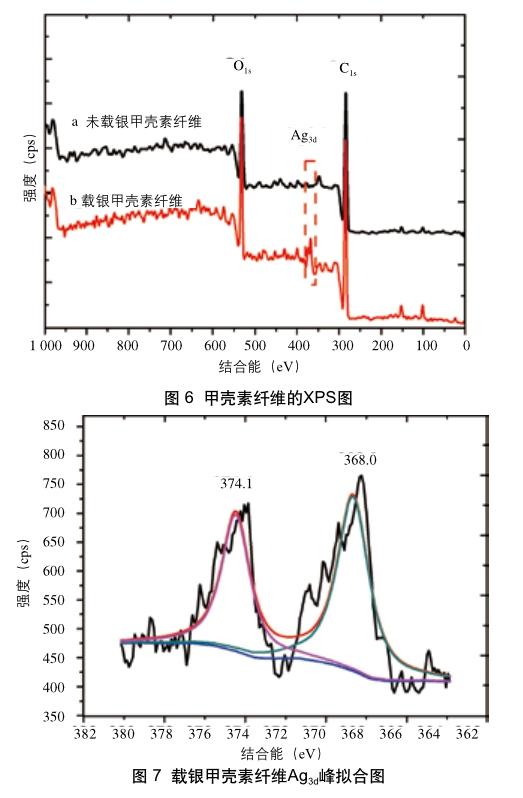

为了进一步表征载银甲壳素纤维表面的颗粒为银单质,采用X射线光电子能谱仪测定了未载银甲壳素纤维和载银甲壳素纤维表面的元素成分,结果如图 6、图 7 所示。

由图 6 可知,两种甲壳素纤维主要含C、O两种元素,其中C1s结合能位于284.5 eV,O1s结合能位于532 eV。此外,载银甲壳素纤维在368 eV处,出现了Ag3d的结合能,而未载银甲壳素纤维没有出现相应的结合能,说明纳米银已被成功处理到甲壳素纤维表面。另外,由于载银量较低,Ag3d的峰值较弱。

由于纳米银暴露在空气中后容易被氧化,为了进一步分析纳米银的价态,这里进一步测试了载银甲壳素纤维的Ag3d高分辨率XPS能谱,结果如图 7 所示。由图可知,Ag3d轨道的能谱峰由 2 个峰组成,峰点位置分别出现在368.0 eV和374.1 eV附近。根据相关文献,Ag单质的Ag03d(5/2)对应的标准结合能为368.2 eV,Ag03d(3/2)对应的标准结合能为374.2 eV。因此可以判断载银甲壳素纤维表面银颗粒存在形式主要为单质银。

3 结论

甲壳素纤维对羟基功能化纳米银具有较强的吸附能力,最高吸附量可达3 390 mg/kg。甲壳素纤维对羟基功能化纳米银较强的吸附能力源于两者之间的静电作用和氢键缔合作用。相比于未载银甲壳素纤维,载银甲壳素纤维具备优异高效的抗菌性能,当银含量达到1 000 mg/kg时,其对E. coli和S. aureus的抑菌率均可达99%以上。纳米银颗粒在甲壳素纤维表面分布均匀,且未被氧化,表明其具有较高的化学稳定性。

参考文献

[1] Madhumathi K, Sudheesh K PT, Abhilash S, et al. Development of novel chitosan/nanosilver composite scaffolds for wound dressing applications[J]. Journal of Materials Science-Materials in Medicine, 2010, 21(2): 807-813.

[2] Liu X D, Nishi N. Chitosan coated cotton fiber: preparation and physical properties[J]. Carbohydrate Polymers, 2011(44): 233-238.

[3] Jin L, Bai R. Mechanisms of lead adsorption on chitosan/PVA hydrogel beads[J]. Langmuir, 2002, 18(25): 9765-9770.

[4] Kong M, Chen X G, Xing K, et al. Antimicrobial properties of chitosan and mode of action: a state of the art review[J]. International Journal of Food Microbiology, 2010, 144(1): 51-63.

[5] 张峰,武娜娜,徐思峻,等. 强吸附型纳米银溶液的研制及在抗菌医用敷料中的应用[J]. 纺织导报, 2012(5): 92-94.

[6] 张德锁,廖艳芬,林红,等. 纳米银的制备及对真丝织物的抗菌整理[J]. 丝绸,2013,50(7): 5-11.

[7] 徐思峻,张峰,陈宇岳,等. 强吸附型纳米银对粘胶纤维的吸附性能研究[J]. 纺织导报,2013(2): 75-76.

[8] 王海娟,武娜娜,张峰. 可见分光光度法测定纳米银溶液的银含量及其应用[J]. 沙洲职业工学院学报,2011,14(4): 12-15.

[9] 郑元生,敖利民. 几种抗菌纤维抗菌性的测试与分析[J]. 棉纺织技术,2010,38(9): 565-568.

[10] Yoshio O, Takashi I, Abhuit C. Bactericidal allophonic materials prepared from allophone soil I. preparation and characterization of silver/phosphorus-silver loaded allophonic specimens [J]. Journal Applied Clay Science, 2001(18): 123-134.