“战俘摄影师”佩克哈默与他镜头下的中国女性美

钟光懿

汉茨·冯·佩克哈默(Heinz von Perckhammer)于1895年出生在当时奥匈帝国一个风景如画的小镇梅拉诺,第一次世界大战后,这里成了意大利的一部分。佩克哈默的父亲开设了一个照相馆,父亲去世后由母亲接管。不过,他虽然从小受到摄影的熏陶,但并没有从事这一行业,而是到慕尼黑攻读美术专业。直到来到中国,在他拍摄的《百美影》(The Culture of the Nude in China)、《北京美观》(Peking)还有《中国与中国人》(Von China and Chinese)等影集中,展现了出众的摄影才能。

其实佩克哈默的中国之行非比寻常,拍照片也并非他到中国的本意。1913年,佩克哈默加入德国海军,次年第一次世界大战爆发,日本向德国宣战,佩克哈默作为一名海兵随奥地利战列舰“伊丽莎白皇后号”远航来到中国胶东半岛与日本人交战(奥匈帝国作为德国的同盟军,在青岛协助德军作战)。随着战情的发展,佩克哈默的命运也随之跌宕起伏。

“战俘摄影师”镜头下的中国

从1914年佩克哈默踏入中国,到1927年离开的十余年间,古老的中国正面临着波澜壮阔的巨变。佩克哈默在这期间拍摄了上万幅关于中国和中国人的照片。这些照片涵盖了宫阙园林、街衢市井、百姓生活等。而这一切,都与他在中国的一段特殊经历密不可分。

1917年8月14日,中国正式对德宣战,此时在中国的德国、奥匈帝国士兵沦为了战俘。当时,中国设立了8个战俘收容所,收容、关押了1000多名战俘,佩克哈默便是其中之一。根据历史资料推断,他作为奥匈战俘应该被关押在北京的西苑收容所,1918年1月随西苑收容所又迁到了万寿寺。

中国设立的收容所并非外界理解般的黑暗残酷,相反,中国政府对德奥战俘“妥为待遇,以示博爱”的态度,给予佩克哈默在内的战俘充分的人道主义待遇。在舒适的生活环境下,这些战俘在收容所中经常开展绘画、音乐、摄影等文化艺术活动,不时还会有自导自演的话剧上演,足球、体操比赛等更是这里的“家常便饭”。1919年,“中国俘虏情报局”编印了一部《中华民国八年俘虏起居写真集》,将战俘营的生活照片印制成精美写真,这在历史上实属罕见。

在佩克哈默所拍的照片中,经常可以看到与万寿寺相关的照片,包括万寿寺前的满族妇女、万寿寺藏经楼等,可以猜想佩克哈默的中国情缘也在这时生根发芽。从根本上说,通过镜头来记录一座城市和生命的意义,可能是佩克哈默这位“战俘”从他在北京的生活中能够获得的最大启示。第一次世界大战结束后,战俘获释,其中一些人选择继续留在中国,更有人出于眷恋最终侨居中国。佩克哈默获释后没有随大军一起返回故乡,也留在了中国七年。也许是“一战”经历,让佩克哈默在经过血与火的洗礼后对生命之宝贵有了独特的体悟,战争过后的战俘经历,也让他可以在今后拍摄中选择将镜头对准生命。

佩克哈默拍摄的有关中国的作品具有非常鲜明的个人特色,照片中的琼华岛、地安门大街等北京古老建筑,选景与构图自然、规整。佩克哈默对线条的把握更让照片富有美感,这些建筑在他的镜头中自成一局。他对瞬间的捕捉也独具慧眼,镜头中的京城人物各个都富有故事性,比如在一组京城驼户的照片中,可以看到驼户牵引着驼队从玉泉山取水、悉心喂骆驼的真实生活画面,不论是牵引骆驼的孩子,还是耄耋老人,都透着浓郁的生活气息,让人直接感受到旧京驼户的淳朴和粗豪性情。

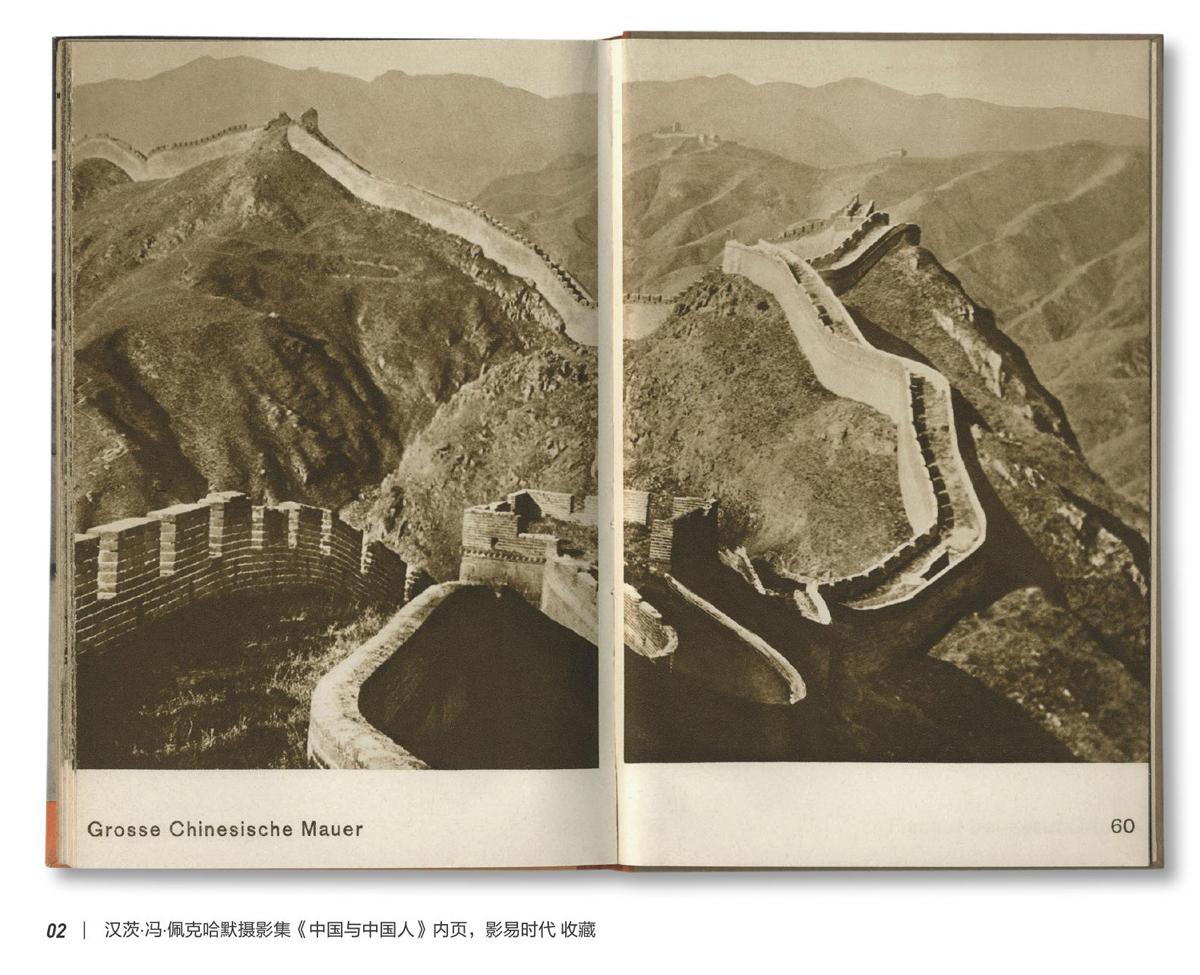

佩克哈默将这些照片收录在《北京美观》(1928年)和《中国与中国人》(1930年)中,记录了那个时代北京独有的风韵和中国人的生活状态。

而除了这两部作品外,佩克哈默完成了一件在那个时代看来是“不可能完成的任务”,创作了中国人为模特的第一部人体写真集——《百美影》。

《百美影》

在中国历史上出现的女性裸体图像中,佩克哈默创作的《百美影》无疑是一部神秘而富有争议的作品。

在佩克哈默眼中,中国女性的形象从未被世人所真正认识。当年,印发中国女人身体的图像受到严格控制,在照片中只可以露出脸和手。当他来到中国后,对这一切有了更深的感触,从裹脚这种无法被理解、令人生厌的习俗,再到女性家庭和社会地位中的卑微,使他誓要对现实做出挑战——将中国女性的身体之美展示在世人面前。在《百美影》中,他这样说道:“我的计划因这里的人们对裸体艺术强烈的羞愧感而受到阻碍和威胁。同希腊、罗马、印度这些国家一样,中国的裸体人像,从未被看作是一种造型艺术。”这样的观念和禁锢使佩克哈默在创作过程中困难重重,寻找合适的模特是首要难题,几经波折,佩克哈默终于在澳门的妓院拍下了这部意义非凡,独一无二的作品——《百美影》。

《百美影》中收录了32幅裸体女子照片,这些妙龄女孩,面容天真、自然,眉宇间透露出含羞生涩之感。有些女孩看起来不过十几岁。查阅相关资料了解到,他们很可能是当时澳门穷苦人家被迫卖给娼家的可怜少女,在那时被称作“琵琶仔”。有些女孩甚至幼年就被妓院买来精心培养,读书、弹唱、仪态风度都经过特殊训练,是妓院待价而沽的摇钱树。在照片中,她们身体线条流畅优美,肌肤紧致,散发出强烈的生命气息。

说到《百美影》的特殊之处,很多人都会有这样一个疑问:这部作品为何拍自澳门妓院?这背后除了佩克哈默热衷游历中国之外,更要提及澳门这个城市的特殊性。早在1887年,澳门政府颁布了《新订澳门娼寮章程》,允许娼妓业挂牌营业。到了1920年左右,澳门的娼妓之风盛行,达到了畸形的繁荣,在这种风气之下,“人体模特”的出现让《百美影》的创作成为可能。

实践自己的艺术追求需要极大勇气,有时也面临着极大风险。佩克哈默每完成一些照片就会想办法偷运回德国,小心翼翼地保护这些艺术作品,照片后来被刊载在法国的一家杂志上,1928年在柏林集结出版。这部作品分为德文和英文两个版本,在第二次世界大战后仅存少量完本,一是因为这部作品当时被德国国家社会主义党列入了不良内容“名单”;二是由于其精致的装帧工艺,由中国丝绸绑定而成,翻看时需非常精心,力度稍有不慎就易折损。最近几年,《百美影》出现在了中国影像拍卖市场当中,作为中国早期人体摄影最重要的实物之一,吸引了众多收藏者和观众的关注。

唯美意境下的神秘美

仔细审视这些作品,柔和的焦点和身姿,营造出一种唯美主义的画派意境。这种画意摄影风格在当时的欧美国家比较流行,佩克哈默巧妙地将这种手法运用在拍摄中国女性裸像中。照片中的女性,柔美,但不失力量之美;性感,又兼具高贵的情趣。佩克哈默在《百美影》中说道,“没有人会误读这些女性身体所特有的苗条与玲珑曲线,正如中国人总喜欢将它比喻成风吹柳树时摇曳的柳枝。”他一方面将东方女性的美呈现给西方,另一方面也尝试唤醒中国人的审美心,从晦暗闭塞的空间中挣脱出来,大胆地欣赏人体美。

在中国,艺术的境界是“心“与“物”相契合,相融洽的产物。在画面中,佩克哈默用摄影语言重新构筑躯体,让扇子、陶瓷花瓶、荷花等中国元素与女性身体一同入镜,利用事物本身具有的特殊线条和光韵,合物体美与人体美为一体,展现出了一片空灵活脱、深邃神秘的新天地。

当观者在图片中感受到心物契合之际,对生命的热忱感知也会涌上心头。《百美影》不同于其他人体摄影作品之处是,观者在欣赏时可能不会只有“美”的单纯感受,有时更会感到一丝阴郁和神秘。佩克哈默将他对东方文化的认识和想象注入其中,留给了观者想象空间。在照片中,经常有“法轮”、“莲花”等符号出现,为照片增添了一分神秘的宗教色彩。莲是美、爱、神的象征,生在淤泥里却能开出美丽明净的花朵,与佛教不受尘世污染的愿望相一致。而对于镜头前这些生命个体来说,命运却与此形成对比,虽向往明净境界,却无法摆脱现实困境。

画册封面照片为女子裸身闭目坐在法轮前,双手合十,让人感到一种静定的力量,女子似在忏悔,又似渴望解脱。对佩克哈默来说,裸体是一种触发对自由的向往、对纯洁的回归和对生命的反省的最好途径。

佩克哈默在那个年代无疑是具有前瞻性和创造性的。《百美影》不仅为我们呈现了中国最早的女性身体形象,更是透过图像将描绘裸体与一系列社会文化价值体系联系在一起。让我们在一百年后的今天,感受到了西方人眼中的东方文化,其中有客观和重构,也有局限和偏见。

在《百美影》出现两年后的1930年,中国摄影大师郎静山完成了第一部人体摄影作品《人体摄影集》。人体艺术经过了长达十多年的社会争论,在1930年代前后,终于在中国艺术领域得到了强劲的发展机会,艺术家逐步建立了独立的艺术审美话语权,促使女性人体视觉图像进入公众视野。