西方藏家理性消费,亚洲藏家势头正劲“最冷”巴塞尔艺术展火热开幕

欧洲最重要的艺术展之一——第47届巴塞尔艺术展于2016年6月16日至19日在瑞士小城巴塞尔举行。连绵一周的密雨让今年的展览充满湿冷的氛围,被誉为有史以来最冷的一届巴塞尔艺术展。

早在6曰15日“意象无限”预展之后,保罗·麦卡锡 (Paul McCarthy)于 1994年创作的雕塑《番茄头(绿)》就被一位美国私人藏家买走,这件作品标价475万美元(约合人民币3100万元),由Hauser&Wirth画廊提供。纽约Skarstedt画廊带来的麦克·凯利(Mike Kelly)1989年的纸上作品《重建的历史》(Reconstructed History)以150万美元(约合人民币1000万元)价格找到了买家。相比之前很多收藏家会去抢购二三十岁年轻艺术家的抽象作品的情况不同,今年的巴塞尔艺术展显得更加保守。来自伦敦的艺术顾问奥利安娜·列文(Arianne Levene)称:”客户对于购买年轻艺术家的作品充满了顾虑,因为他们不确定这位艺术家未来是否能够稳健发展。”

此外,近年来亚洲收藏家在国际上的势头正劲。来自纽约的艺术顾问温迪·克伦威尔说,“我曾经从画廊中听到‘要维护好亚洲客户的说法。”中国收藏家刘益谦就在巴塞尔艺术展上有所斩获。日前,他在微信朋友圈贴出一张站在里希特长达11米的《930-7条纹》(930-7 Strip)作品旁边的照片。刘益谦的一位好友向媒体确认了这一交易。

30年后 与中国再续前缘劳申伯格最新展览登陆北京798

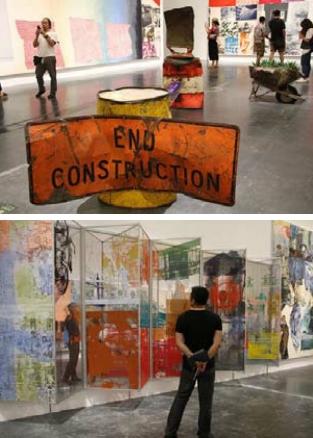

时隔30年,美国波普艺术的代表人物之一的罗伯特·劳申伯格(Robert Rauschenberg)与中国再续前缘。2016年6月12日,“劳申伯格在中国”于北京798尤伦斯强势登陆。该展览由艺术家两个系列组成,其中之一是艺术家历时近20年的巨作《四分之一英里画作》(1981至1998),该作品由190部分组成,长度约305 米,是该作品自2000年以来的首次展出;另外一系列则是劳申伯格拍摄于1982年访问中国期间的彩色照片《〈中国夏宫〉研究》以及罕见的纪录文献。

《四分之一英里画作》具有典型的劳申伯格风格,挑战绘画与雕塑之间的传统界限。并且囊括了劳申伯格创作生涯中几乎全部的重要主题,如 “白色绘画”“混合体”“纸板箱”“过剩”等系列,包括由现成图像组成的拼贴作品或艺术家的摄影作品。格子衬衫、从垃圾堆中搜集而来的捡拾物所组成的结 构,以及施于莱克桑板上的丝网印刷图像作为一整件作品在展览空间的墙壁上延伸;这件庞大的作品亦包括音频部分,播放艺术家在旅途中搜集而来的嘈杂街头声音。除了《四分之一英里画作》,展览亦展出《〈中国夏宫〉 研究》——1982年初夏,劳申伯格在第一次访问中国的旅途中拍摄了这两套作品,是被其视为艺术作品的唯一彩色照片集。劳申伯格使用哈苏相机,勾勒出改革 开放初期的中国日常生活图景,以敏锐的构图与独特的审美目光介入世俗生活,并融入其在整个职业生涯中所关注的城市环境与景观元素。

平安好生活 多利来食现

国际有机农业创新技术论坛在沪隆重召开

2016年5月27日,由国际有机农业运动联盟技术创新平台委员会和秘书处(TIPI)、中国科学院遗传与发育生物学研究所、瑞士有机农业研究所、纽伦堡会展服务(上海)有限公司、上海有机蔬菜工程中心(多利农庄)、中绿华夏有机食品认证中心联合举办的首届中国科学日暨国际有机农业创新技术论坛在上海世博展览馆隆重召开。多利农庄创始人张同贵出席本次论坛并在会上作了精彩的发言。

本届研讨会主要围绕“有机农业发展的政策与策略”、“研究与创新”、“有机农场的技术方法应用”、“有机农场未来前景分析”等四大会议主题展开,旨在创建有机农业的中国技术创新网络——TIPI中国部,以及加强和促进中国与其他国家地区的TIPI成员在可研、开发、创新、技术转让以及推广方面的沟通与合作。会后,专家们和与会领导还一起来到多利农庄浦东生态园实地参观。在多利工作人员的陪同下,通过全方位展示多利农庄的有机种植模式以及灌溉技术,让嘉宾、领导以及媒体朋友们见证了多利农庄致力于有机食品生产的决心与实力。

一个人的旅行 一个人的战斗海上博雅讲坛之陈钧德艺术历程

2016年6月19日, “海上博雅讲坛”第98期讲座“丁曦林、郦韩英:陈钧德——一个人的旅行,一个人的战斗”在上海古籍书店六楼举行。

新民周刊前社长丁曦林,正是艺术家陈钧德传记《激情不灭》的作者,也是一个长期主持深度报道媒体、拥有高级职称的文字工作者,自1986年起发表短篇小说、散文、报告文学等,近几年来发表了大量的时评和艺评文章。郦韩英女士在她企业家身份之外,创立了鸿美术馆任馆长,并收藏大量油画,也是陈钧德艺术的热烈爱好者。

在讲座中,丁曦林先生以传记作者的角度谈论陈钧德成为“艺术隐士”的内情,以及他与诸多前辈大师交往的鲜为人知的故事。他的演讲生动有趣,毫无套话,令听众进入情景,由衷地了解了艺术家陈钧德的艺术路程和鲜明个性。而鸿美术馆馆长、海派油画收藏家郦韩英女士作为对谈嘉宾,从收藏家的角度讲述她眼中的陈钧德,以及郦女士多年以来收藏陈钧德艺术作品的经历和她创办美术馆力推海派艺术的独特思考。

“海上博雅讲坛”是由上海图书公司主办搭建的一个针对专业读者聚会与交流的平台,每个月在上海古籍书店与艺术书坊等坐落于福州路的文化地标开展精品人文讲座2-3期,力求实体书店的文化氛围与讲坛珠联璧合,相得益彰。

蓬皮杜杰作展东京都美术馆

展览时间:2016.06.11 — 2016.09.22

展览机构:东京都美术馆

本次蓬皮杜展是一个国际巡展,其首站于今年6月11日至9月22日在日本东京的东京都美术馆展出,随后将巡展至上海。本次展览由罗朗·乐朋(LaurentLe Bon)先生和克莱尔·卡尼尔(Claire Garnier)女士任策展人。

展览以极具历史感的策展思路,从 1906 到 1977年,每一年选择一位艺术家的一件作品展出,包括了毕加索、夏加尔、杜尚、马蒂斯、康定斯基、贾科梅蒂、博纳尔、柯布西耶、布列松、曼雷、艾维顿、赵无极以及伦佐·皮亚诺等 72 位重量级世界艺术大师,涵盖油画、雕塑、摄影、电影、设计等不同领域,粗略勾勒出全球百年现代艺术的发展概貌,是一场教科书级的世界现代艺术大展。

展览的作品涉及72位艺术家的71件作品,涵盖了二十世纪西方艺术史上几乎所有最重要的艺术家及其代表作。71件作品中包括绘画作品41件,雕塑和装置作品13件,摄影作品10件,其它还有电影(影像)、家具设计和建筑模型等。

世界之中巴黎A2Z画廊

展览时间:2016.06.11 — 2016.08.31

展览机构:巴黎A2Z画廊

由独立策展人戴卓群策展,中国一众艺术家参与的群展。展览名为“世界之中”,是中国新一代年轻艺术家中坚力量在巴黎的一次集体亮相。

此次展览的概念“世界之中”,隐含了多重含义,而首旨在于强调今日艺术世界日益超越地域和跨文化的共同情境,强调艺术家的个体工作在世界艺术与艺术世界中的“在场性”,伴随全球化趋势在中国日益深入和持久的影响,信息和知识的同步与开放,地域文化的多样性与新一代艺术家个体充满活力的新身份。“在场”在更多意义上意味着一种“超文化”的诞生,我们所面对的不再是过往跨地域、跨种族的沟通与冲突,而倾向一种崭新的超越国界、超越不同文明之间建立理解和认知的无疆界状态。

乔治亚·奥姬芙个展泰特现代美术馆

展览时间:2016.07.06 — 2016.10.03

展览机构:泰特现代美术馆

乔治亚·奥姬芙(Georgia OKeeffe)是美国艺术家,以半抽象半写实的油画作品闻名,多以花朵、岩石肌理变化、海螺、动物骨头、荒凉的美国内陆景观为主,最引人注目的花儿系列像是透过放大透镜在观测。奥姬芙被认为是美国现代主义之母。

1887年11月15日,奥姬芙出生在美国威斯康辛州太阳草原市的一个农舍里,儿时曾跟随当地的水彩画家莎拉·曼尔(Sarah Mann)学画,十岁时就决定要做一名艺术家。1905年18岁的奥姬芙考入了芝加哥艺术学院,并在那里度过了两年。随后加入了纽约艺术生联盟,师从威廉·梅里特·蔡斯。1920年代是奥姬芙最为多产的十年,在丈夫施蒂格利茨乔治湖附近的房产画画,与施蒂格利茨社交圈好友及美国现代派画家频繁联系,她的绘画风格逐步完善。此次展览是对艺术家风景画和“女性化”的花卉等影响英国一代人的作品的重要深入回顾。

关根伸夫作品展上海华氏画廊

展览时间:2016.06.17 — 2016.07.31

展览机构:华氏画廊

日本著名雕塑家关根伸夫,是20世纪60年代后期诞生的“物派”艺术运动的代表及领军人物之一。这位现年已经74岁的艺术家,因其在26岁那年创作了一件《大地之母》的作品而名声大噪并延续至今,并成为日本“物派”的灵魂人物。时至今日,关根伸夫的名字几乎等同于“物派”,而他的作品更是“物派”最理想的诠释。

据了解,这次展出的雕塑作品均为艺术家40多岁之际在上海成立工作室时所创作的,并从此再也没有离开过这片土地。此次“物语”所展示的作品尺寸都选择了恰到好处可以放置于个人居室之中,这与近些年一直从事着公共艺术项目的关根的作品有着许多内在的联系。对于关根而言,艺术并不是其表现的手段,他更多的是在用绘画、雕塑的语言来将物与自然之间的存在方式呈现出来。

莎士比亚展览大英图书馆

展览时间:2016.06.17 — 2016.07.31

展览机构:大英图书馆

莎翁逝世400年了,全世界都在纪念这位伟大的人物。大英图书馆举办各种有关“莎士比亚时代的伦敦”等主题展览,展出200多件与莎翁相关的罕见物品,还有唯一幸存的手稿。和传统展览不同的是,这里的展览包含高科技的成分,利用各种声光电手段,让参观者走进馆内,“穿越感”扑面而来。参观者可以通过全息影像,一边欣赏不同时代的莎翁舞台剧、影视剧的片段,一边了解当时莎士比亚创作的社会背景。

法国 丹麦-冰岛艺术家埃利亚松的一个大型装置的艺术项目6月6日在凡尔赛宫亮相。但据媒体报道,这个项目之前险些“流产”——凡尔赛宫、博物院共和国国家园林公共管理机构主席卡特琳娜·佩加尔曾在艺术家的网站上表示,埃利亚松“在凡尔赛宫的庭院走了一圈,本想寻找灵感,但最终却放弃了脑海中的念头,因此觉得这个地方并不适合展示自己的作品”。

但最终,埃利亚松还是利用镜子和灯光在凡尔赛宫内“实现了一些细微的空间介入,并在花园里用雾气和水增强了瞬时感和变化感,我希望赋予游客更多的自主权,让他们能在穿梭之际感受到因移动而逐渐而成形的景致”。此次埃利亚松在凡尔赛宫共展出三件户外装置,都与水有关。

美国 洛杉矶一家失恋博物馆即将开馆,这里珍藏着各种恋人们曾经的“爱情信物”:婚纱、珠宝、内衣、情书……应有尽有。其他的一些展品还包括照片、成人杂志、数码相机、半瓶古龙水、镜子、乐器、衣服和结婚礼服等。最奇怪的展品之一,是一本移植护理手册,这是由一位女性朋友捐赠,他的男朋友在做了双肺移植手术之后跟她提出分手。博物馆的每一件展品都有一个名称,有捐赠者恋情的时间,发生的国家和城市,以及与曾经伴侣的故事。博物馆内还设有忏悔室,参观者可以把自己曾经痛彻心扉的感情经历毫无顾忌地描述出来。

此前,克罗地亚首都萨格勒布有一座别具特色的失恋博物馆,这是全球唯一以失恋为主题的博物馆,收藏了来自世界各地的各种爱情“遗物”,既有玩偶、钟表、钱币和信件,也有头发、衣服、地图、斧头和熨斗。

每件藏品都曾见证一段已然破裂的情感,讲述着一段爱与痛的故事。每一个经历过失恋的人,都一定会在这里产生共鸣。

意大利 近日保加利亚艺术家克里斯托(Christo)在意大利伊塞奥湖上打造了一个“漂浮的码头”。这件大型艺术作品由超过20万根高密度聚乙烯管道组成,上面覆盖了近10万平方米的黄色织物。这些管道铺成的路可以连接对岸的小镇并能通往一个湖心岛。这也是这位81岁艺术家的最后一件大型作品。

据悉,2005年冬天克里斯托曾和已故妻子珍妮·克劳德在纽约中央公园创造户外大型作品《门(The Gates)》。此外,他们曾经创造的作品还包括《铁幕(Iron Curtain)》《包裹德国柏林议会大厦》、在日美两国的《伞(Umbrella)》以及在巴黎的《包裹新桥(Wrapped PontNeuf)》等。

马拉西亚 艺术家法米·惹扎(Fahmi Reza)因在作品中将马来西亚首相纳吉刻画成小丑形象面临一年徒刑和12,000美元罚款。此外,法米·惹扎还受到了警方“煽动叛乱罪”指控。

据了解,马来西亚首相纳吉日前被指严重贪污。有媒体披露,纳吉曾私吞数十亿政府发展基金。对此,纳吉不但利用职权拖延调查进度,还对马来西亚媒体予以责罚。法米·惹扎在画作中将这位政治人物的脸刻画成阴险的小丑,以表达抗议。法米·惹扎在Facebook上发帖表示他将“以艺术作为武器,批判腐败的执政者,捍卫自己的权利”。在受到法院指控后,法米·惹扎拒绝认罪。

英国 一件由机器人织成的碳纤维装置揭开了伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆(Victoria and Albert Museum,V&A)首个“工程设计季”的序幕。这个临时装置受到昆虫翅鞘结构的启发,由实验建筑师Achim Menges、结构工程师Jan Knippers和气候工程师Thomas Auer共同设计。整个装置采用了轻量结构设计,由玻璃和碳纤维编织而成。尽管结构占地200平方米,但总重量不足2.5吨。有趣的是在展示过程中,这一装置也会随时发生变化——纤维结构上的感应器装置会检测观众的运动,并向观众的运动方向延展。观众们可以看到现场有一台机器人正在继续着对装置的编织工作。

V&A博物馆的“工程设计季”还将举办一场丹麦/英国工程师Ove Arup的展览,并展出其他英国工程师的顶尖项目,举办设计中的仿生学主题研讨会,以及一系列致力于探索工程在日常生活中的隐秘角色的演讲和讨论会。

英国 布里斯托市Bridge Farm小学在计划用一位本地英雄的名字命名学校新楼时,孩子们把票投给了著名的街头艺术家班克斯(Bansky)。但他们没有想到,当周一再回到学校上课时,学校外墙上真的出现了一幅班克斯亲手绘制的涂鸦——小女孩挥舞着棍子追赶一个着火的轮胎。班克斯是通过信件的方式得知学生们的投票结果的,除了留下这幅涂鸦,他还给孩子们留了一小段话:“谢谢你们的信和用我的名字命名教学楼。这幅画送给你们。如果你们不喜欢,可以随便往上加东西。我肯定老师们不会介意的。记住——获得原谅永远比得到允许要容易。爱你们的班克斯。”

尽管班克斯的作品常常以数万美元的价格售出,但大家对他的了解却很少,只知道他出生在布里斯托,出生年份据说是在1974年。他的作品常常充满戏谑和反叛,但如此看来,其实班克斯内心却是真正的温暖。

美国 总统山设计者、雕塑家格曾·博格勒姆曾在该山上设计了一间小屋。但由于格曾在房间完成前去世,该项目便被搁置。直到上世纪90年代,计划才再次启动。小屋将向后代讲述美国故事,包括其宪法章程。

位于南达科他州的拉什莫尔山是美国最着名的地标之一,是许多好莱坞大片的取景地,如《美国战队:世界警察》《国家宝藏2:秘密之书》和《西北偏北》。雕塑家格曾·博格勒姆希望在设计雕塑展现4位伟大美国总统:乔治·华盛顿、托马斯·杰斐逊、西奥多·罗斯福和亚伯拉罕·林肯外,还能记录下一些珍贵的历史时刻,因此设计了这间秘密小屋。但遗憾的是,由于位置险峻,游客们并不能去这间小屋进行参观。

塞尔维亚 艺术家Pavel Kayuk成立了一家名为Autograph的公司,这家公司提供定制墓碑服务,但这服务不走寻常路,他们打造的墓碑是iPhone的模样,竖起来就是一块巨大的iPhone,由于墓碑石材乌克兰玄武岩上被打磨得很光滑,表面看起来还真有iPhone正面玻璃的光泽。而“iPhone”的屏幕部分可以放置纪念照片以及碑文,这个倒是挺有创意。这些墓碑上模仿iPhone的花纹都是用激光雕刻而成。本来Autograph做这些只是为了表现与众不同,但没想到的是,这些墓碑很受欢迎。据悉,打造这样一个墓碑需要1000美元(约合人民币6564元)。

正因为广受欢迎,Pavel Kayuk打算拓展业务范围,也要为用户打造三星手机样式的墓碑,或许未来人们会用上三星S7的墓碑也说不定……此外,以iPhone墓碑为例,Pavel Kayuk还要根据iPhone的发布节奏更新墓碑的样式,也就是,我们也能够看到iPhone6s样式的墓碑。