童蒙和物理

李爱华 黄网官

获信如晤!

信中言及如何培养孩子物理兴趣的话题,不禁一哂:当下的学生,谈对物理兴趣有点奢侈?不过,你问的是儿童,其对于物理学习而言有“学前”的意思,古云“童蒙养正”,对这个年龄阶段的孩子谈点物理兴趣,不失为一件有意义的事情。

我个人感觉,对物理(自然科学)兴趣的培养,首先的挑战来自于当下这个所谓的信息社会。在这个社会里,孩子们的兴趣多从自然转向了电子产品,要让孩子的兴趣从虚拟世界转向现实世界,还真是个不小的挑战,到目前为止,好像也没有什么特别好的办法,还是从小就让孩子远离电子产品,亲近大自然吧——这还真是个悖论,信息社会的硬件基础就是自然科学与技术,反过来却要孩子远离它。但远离又是必要的,因为孩子的成长一定需要一个良好的环境。虽说环境不是孩子成长的决定性因素,但“蓬生麻中,不扶而直;白沙在涅,与之俱黑”这句话还是要考虑考虑的。

有了这个前提,谈论物理兴趣才有基础。

物理有“即物说理”的意思,但这个解释对于孩子来说未免僵硬,面对一个事物,非要说出什么道理来,岂不难受,岂不无趣?再说,如果以为物理就是在孩子看到一个现象之后给他一个解释,那恐怕就错了。物理哪有这么生硬?哪有这么僵化?

我觉得,培养物理兴趣有父母和孩子两个视角。

从父母的视角来看,要培养孩子的物理兴趣,首先要知道物理真正的趣味在哪里,而这一点,可以先从读点儿史,读点史中的人。

物理史上的著名人物很多,我最喜爱的还是那个叫费曼的家伙。我先说一下,你最好别以牛顿、爱恩斯坦、居里夫人等这些人教育孩子(但可以让孩子知道这些人,等孩子大了以后再告诉他们这些大科学家的事),虽然我承认他们都是物理上的天才,但在他们的生活中常有缺陷,如居里夫人为了科学研究而将自身长期置于辐射环境,我总感觉可敬而不可学,更不足为童蒙之范。又如牛顿,其生涯中的主要任务其实并非物理研究,而是担任造币局局长职务(据说还常开杀戒),其研究苹果落地的故事虽然可爱,但却多受质疑(据有人考证,牛顿因瘟疫回乡时,那棵苹果树可能还不存在)。且这一故事即使存在,也没什么意义,视若无睹的事情太多,倘若真是事事皆睹,皆想究根究底,生活压力不就太大了么?再加上牛顿性格怪僻,我们的孩子,不学也罢。

顺便说一下,培养孩子对物理的兴趣,也不能只靠讲故事。牛顿煮手表、瓦特看水壶,都不能在孩子们心中建立真正的科学形象,甚至还会误导孩子。

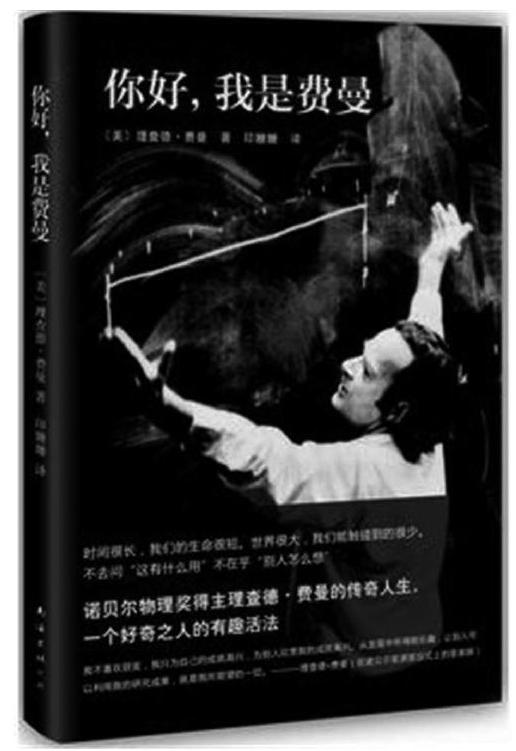

相对而言,费曼就有意思了。这个被誉为“科学顽童”的家伙不太把物理当成正儿八经的事,却在物理上取得了巨大的成就;他蔑视所谓的权威,却在物理世界里自得其乐;他不喜欢皓首穷经式的抽象研究,但却凭着高超的形象思维能力与判断能力,解决了当时的大难题——找到了“挑战者号”航天飞机失事的原因。我以为他的形象代表着物理真正的形象!还有一些关于费曼的逸事,你可以上网搜搜,或者找些书看看,譬如《你好,我是费曼》、《别逗了,费曼先生》、《发现的乐趣》等,这样的书籍阅读,可以让我们在面对孩子、面对物理时,轻松许多。

在探讨培养孩子的物理兴趣时,我发现童年费曼接受的家庭教育也非常有意思。费曼小时候玩他爸爸带回来的一些彩色的残次小磁砖,他妈妈说“随他怎么玩”,而他爸爸则会让他“按一定规律去摆放”,于是初等数学的原理蕴含其中;他爸爸在给他读恐龙的故事的时候,会将“二十五英尺高”转换成“站在院子里一伸头就够得着二楼的窗户”,于是费曼说“我从父亲那里学到了转换”……相信你和我一样有一种感觉,那就是在费曼父亲的眼里,对物理(科学)的兴趣不只是直觉性的喜欢,而是一种对科学方法教育的巧妙把握。

费曼爸爸教育他时有一句话,我印象深刻——仅知其名,等于一无所知!我是教物理的,我知道当前的物理教学评价让很多学生在物理学习中只满足于知其名(当然这与当前的物理教学评价有关,不怪学生),譬如惯性,如果孩子问“为什么汽车启动时坐在上面的人会向后仰”,你回答“那是因为人有惯性”。这样的回答几乎与物理无关,孩子也不会有任何的兴趣。反之,如果带着孩子去感受一下,不仅是车刚启动,还有刹车,还有突然左拐或者右拐,那孩子的体验就丰富啦,一会儿后仰,一会儿前倾,一会儿右斜,一会儿左歪,哎哟,怎么会这样啊?那你再告诉他:这车上的人啊,遇到这种情况就不听话,就是有点“脾气”,车要向前,人要向后;车要向后,人又要向前;车要向左,人要向右;车要向右,人又要向左(当然,这里所说的人向前向后等,都是相对于车而言的,跟孩子不需要说这么仔细)……这脾气就是那个被称为惯性的东西。

那么,在培养孩子物理兴趣的时候,尤其是在面对孩子提出的问题的时候,我们不能告诉他某个物理概念,那该怎么做?我感觉应该带着他去探究(体验)。对的,探究!这个词现在很热络,但做得像的不多。探究其实没有那么高大上,就是想办法找到问题的解释罢了,解释可以暂时不合理,可以继续探究嘛。只要兴趣依旧,探究的过程不是个什么大事儿。

再从孩子的视角谈物理兴趣的培养。亚里士多德说哲学和科学的诞生有三个条件:惊异、闲暇、自由。哲学,是为“爱智慧”;科学,是物理之源。如果说我们培养孩子的物理兴趣是为了让孩子更智慧一些的话,那这三个条件是务必要重视的:让孩子保持对自然现象的惊异之心,让孩子有自己鼓捣坛坛罐罐的闲暇,让孩子有选择自己爱好与行为体验的自由。

其实我感觉吧,培养孩子对物理的兴趣,关键是要把孩子当成孩子,不要用成人的眼光去对孩子提要求。这就意味着成人的身子要蹲下来,成人的思路要紧靠孩子,要努力将自己与孩子相处时的心智水平降到与孩子差不多。你知道吗?我感觉孩子对新鲜事物的兴趣是天生的,但这种兴趣保持的时间短,且容易发生迁移,这导致了我们经常看到孩子今天对这个感兴趣,明天对那个感兴趣。不过这没事,我们探讨培养孩子的物理兴趣,其实就是将孩子兴趣当中与自然科学有关的部分提取出来,然后去关注它,培养它。

也就是说,培养物理兴趣的价值实际上在于让孩子对自然世界保持一份惊奇,而非其它。从这个角度讲,家长要做的,与其说培养孩子对物理的兴趣,倒不如说想办法帮孩子保持对物理的兴趣。

我家小子六年级了,下半年上初中。虽然我教物理,但是近六年来我好像也没有特地培养他的物理兴趣,但小时候一些玩耍的事情,他倒是历历在目,有时还会问我个“地球为什么是圆的而不是方的”的问题,搞得我得思考半天,指不定还得去翻翻资料。

哦,对了,虽然都六年级了,几个月前让我给他买了几只小黄鸭呢,说留着在浴缸里洗澡时玩儿,他知道小黄鸭之所以能够漂浮是因为有“浮力”那么个说法;前几天又让我给他买了一个不倒翁。他没问为什么不倒翁能够不倒,但在吃饭时还不停地拨弄不倒翁,在旅游时还带着不倒翁在佛前叩首的情景,也许就会在他将来学习重心知识的时候被激活。我想,这个时候不因他是六年级的大孩子而不买小黄鸭、不倒翁这些个小孩子才玩的玩具,其实就是在满足他的兴趣需要,这也可以叫做“玩中学”,童蒙之子,玩物理这个过程是最重要的!至于学到什么,大可不必太在意。要知道,阿基米德在鉴定王冠真假之前洗过无数次澡,但也只有在有了任务的刺激之后才发现了洗澡的价值——发现了阿基米德原理。物理发展到今天,自有其脉络,不是刻意掌控方向的结果。孩子的成长,亦是如此,童蒙时代的物理兴趣培养,更多的是为孩子将来的物理发现提供一种可能性。

对了,兴趣的大杀器是什么你知道吧!可以坦率地告诉你,是成人的期待,尤其是那种指向性很明确的期待。当家长期待那些“可能性”变成“现实性”的时候,它就会让家长忽视孩子的很多。指向性越明确,则观察孩子成长的视域越狭窄,越容易忽视孩子在玩耍、探究过程中存在的对其成长有价值的东西。

也就是说,很多时候成人对孩子兴趣的培养,可能不过是以“培养”之名,行“扼杀”之实。犹如带孩子去旅游,非得让孩子写一篇作文,你说这要求对孩子而言是多么的煞风景!旅游本身就已经是一篇丰富人生见识的文章,何必再诉诸文字?玩与探究亦为物理兴趣之体现,何必以狭隘的结果评价孩子丰富的体验过程?作为同道人,你该明白我的意思吧!

(作者单位:江苏如东县袁庄初级中学 ;江苏如皋市城北初级中学)

责任编辑 李 淳