白露

一、碎片,在当下的每一天

三年前的除夕,我在重庆一个朋友的工作室开始做陶瓷,那真不是一个好的时候,在没有暖气的作坊里,手经常接触泥土与水,被冻得没有了知觉。每天深夜回家时,抬头望望头顶上那两根冒着滚滚白烟的黄桷坪发电厂的大烟囱,心想它们俯看我在此地多少年了啊,而我仍旧这样的昼伏而夜出,像一株黑暗里生长的植物。

接下来的日子里,我开始自己建一个小型的陶艺工坊,做了许多的零碎东西。有的时候觉得自己是个创造者,有的时候觉得自己是个不合格的工匠。有的时候,觉得东西们是自己慢慢走了出来,而我不过是起身开了门,如迎接客人一样等待它们的到来。

我喜欢上了它们,喜欢上了把片断的灵感与感怀通过泥土与水,通过毛笔与刻刀,像个古代的人一样迅速记录下来,并在烧制的等待过程中去猜想结果。如果是冬日烧窑,那渐渐变暖的氛围让人想起小时候用手捧起一枚温暖的鸡蛋。感受至此,仿佛窑炉也是一具呼吸起伏的生命体了,不断散发着热量。

当然,倘若夏天烧窑,电风扇吹着、汗水流着,而旁边一大热炉子,也有一种荒唐喜感。这些体验都让我在绘画的工作之余得到某种快乐。最终出炉的小东西们温温热热的,从易碎的土胚变为了坚硬的陶或者瓷,等待与猜想于是告一段落。或许经常刮彩票的人会有类似的体验,也是一地的零零碎碎。

我不是一个合格的制陶者,我并不是太在意以制成一件完整的器物作为我这些行为的终极目的。我发现自己只是在无意识地度过与泥土、水和火打交道的时间。如同我喜欢具体的劳动,我也喜欢头脑空空的过程。我更相信坚硬同时易碎的陶瓷是一种类似无常命运的东西。无论是它仍是泥与水时,或是在烧制过程中,又或在它成功成型后的未知的漫长或短暂的未来。有很多的偶然,同时又是一种必然,它总是要破碎掉的;也许是明天,也许是漫长排队等候的许多未来日子的一刻,如同一个开始就预言了其对应的一个结束一样。但是,这重要吗?成为一个物,或是一种标准,又或是对时间、对永恒的无意识渴求,有多少只是人内心的虚妄念想。

当我老了,沉溺于对伤心咖啡馆的怀想,泪水和有玻璃的风景混在一起,在听不见的声音里碎了又碎。我们曾经居住的月亮无一幸存。我们双手触摸的花瓶全都掉落。告诉我,还有什么是完好如初的? ——欧阳江河

是啊,还有什么是完好如初的。还是让时间停留在今天吧,在此刻,在目光停留的一瞬。所有关于美好的感受,不论其来源于何方,目光的停留就是对观者与受者相遇命运的肯定。玩泥,制陶,忙碌地打发当下的时间,看似在创造一个未知东西的未来,对我而言,感受更多的却是回到一种过去,回到那些已经变形得抽象了的旧日子里。碎片就是我们的每

一天,形成一个看似整体的阶段。相比一些宏大的概念,碎片真实而又具体,它更近乎时间一分一秒的本质,也是难以计

数、难以叙说的每一个现实存在的个体。

二、青春艺术,以及自己的绘画实践

说了做陶捏土,就又回到绘画上来,虽然是我每天要面对的工作,真的要诉说时却是感到难以描述,就像是当你要叙述你的家人,不知从何可以说起一样。历历在目的往事通过具体的叙述就往往已变得不真实,只有陌生人才会相对叨叨成为话痨。而对家人,你在与不在,事情都在那里,就是这个道理。

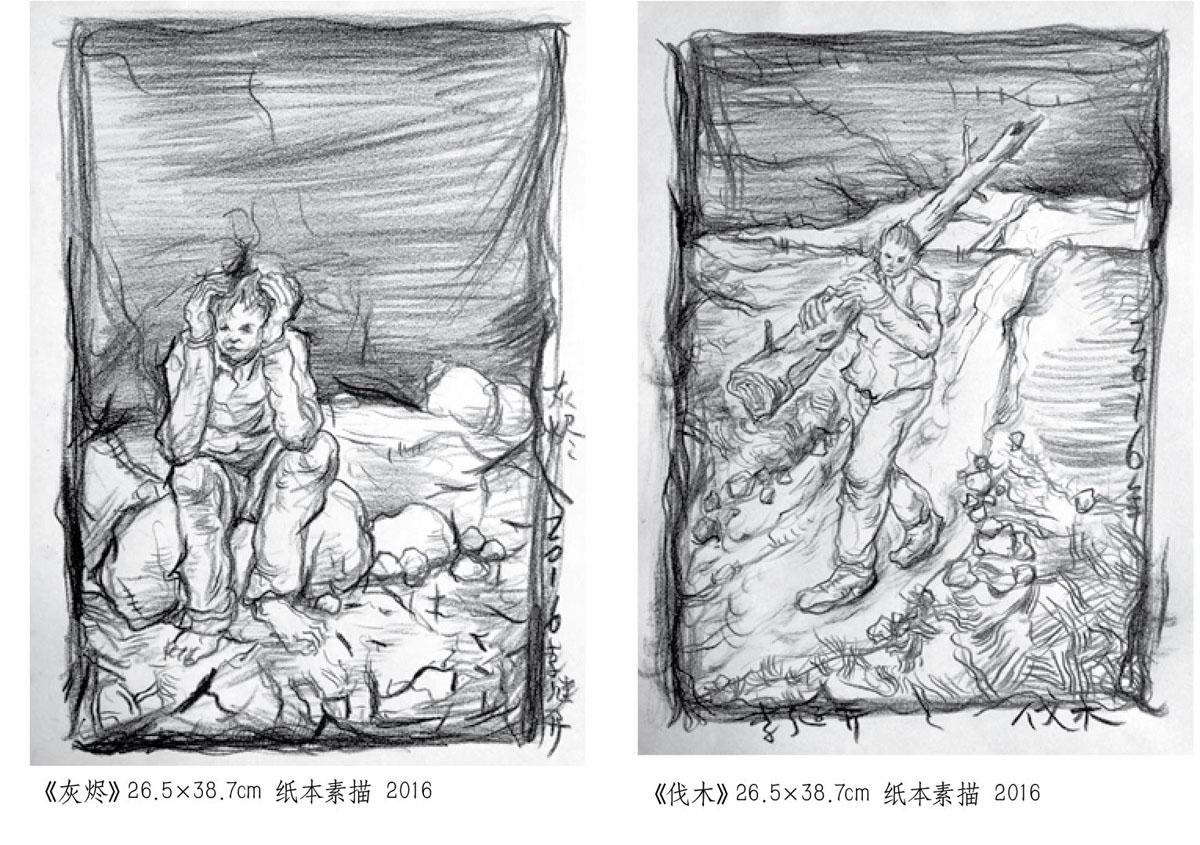

绘画这事儿也是如此,它伴随了我生命中太长的时间。从两三岁的涂鸦直至现今,绘画早就已经成为了我的职业,中间的年年月月并不是一帆风顺。但是,一个人的故事往往就是这样,仿佛一根偶然逸出的旁枝有时在不经意间会成长为主干,这过程充满了热爱、不断的劳动、自我满足、幻想和一点对此事的无所谓。直至今天,我依然不认为我在绘画方面拥有了什么过多的经验,更多的还是生活在不断教育我。后知又后觉的自己往往回退到内心停靠点,也就是那些安静而惨白的画布面前,相互呆望着,像过去的脸望着未知的脸。

或者说,当内心混乱之时,我可以回到一种底线。在这种作为底线的绘画里,我放弃了一些题材、形与色的追求,放弃了取悦他人的努力,也放弃了纳入某种系统的潜在打算。此时,还剩下些什么呢?虚空地去表达空虚,抽象的形式,个人笔迹般诚实的笔触,笨拙的熟练方法,莫名的一些失败之作,也许只是为了可以挥舞四肢,仿佛一个年华老去的运动员一样心手不协调地寻求自我的仅存的尊严。

这样的工作,到底在寻找什么?习惯性地回到的自我的陷阱,填埋了多少如水渗透而出的时间,一切依旧空空。只是工作而已。

小时候整天疯玩时可从不感觉到空虚啊,人渐渐长大变得有了企图心,不自觉中折腾几十年,然后谢幕退台。年轻时觉得这样的循环太没劲了,而现在自己早已身在此途中。

古人云,闻山中鹧鸪叫,不如归去。那是说说而已,事情往往是回不去了,重新去演一遍漫漫电影,大家都累的啊。画画也是这样,如同一条河流的缘起与消失,或是干涸于某处无力再前行,或是终归远方的海洋。这都是一种宿命。所以我自己经常愣头愣脑地想,要对我的颜料、笔、画布们有感情,这种感情是一个物体对陪伴他的另一个物体的感情。要让它们死得其所,就算成为一种垃圾,也要是自己制造出来的独一无二的垃圾。面对物质泛滥的今天,我很担心日子这样过下去,东西越来越贱,人早成了这个世界的王,但这个王也许只会是一座孤岛。

我的画室里有 20世纪 90年代生产的死硬的马利油画颜料,流出了琥珀般的油。还有我爸 60年代用的画笔。看到它们,我其实也没有什么感觉,只是找了个地方让它们呆着而已。但毕竟和新鲜家伙们相比,它们那种气息是不一样的,而且在某个过去的时刻,它们曾经完整地代表了我心中的“艺术”。那些个包装给我的刻板印象,直觉上也许超过了当时读过的关于“艺术”的一些书籍。

回想在自我的艺术实践中,慢慢地在实现自己和塑造自己。就这样,我经历了简单直接的 90年代,我的朴素的求学时期。回过头看时,那个时候除了对艺术史的每个阶段的摹仿,还有自己对那个时期艺术生态的强烈记忆,即90年代的当代艺术创作现场及当时展览推广资源的贫乏。相比起来,进入 2000年后,事情就慢慢在变化了。中国当代艺术有了更清晰的整体形象,种种大型、中型的展览也更多地在本土呼风唤雨地被推出。渐渐地,中国当代艺术不再仅仅是被来自于海外的关注所推动。“生于七十年代”的概念与其艺术实践也开始浮出水面,作为其中的一份子,我感受得到时代进行到此时审美及趣味的转向,一种回到自身的目光,一种青春将逝、而记忆经验混乱杂糅的社会转型时期的心理境况,即在 “七十年代艺术”的早期实践中的“青春残酷”表达,以及稍后的“向内”以回到自我躯壳的美学趣味的出现。

这一切承接了十年前即 90年代初期的“新生代”现象,和同期的“玩世现实主义”一样,是属于特定时代的“青春艺术”。只不过 90年代初的中国社会现实是商品经济社会的萌芽之初,而进入 2000年的中国社会已发展到种种民间资本与力量在左冲右突的时期。更多的可能性与新旧迅速交替的时代很自然地会产生属于此时的社会心理,从而产生中国的“青春艺术”潮流。

青春总是最美好的,无论是延安“鲁艺”时期,还是“伤痕美术”时期以及之后的“新生代”和“玩世现实主义 ”。那些或是激越,或是贫乏,或是被耽误、被压抑的岁月,回首时总是会发现其中巨大的能量,这是生命本身的力量,也是一株新苗于当时历史土壤的表现。

三、关于时间和自我的存在

露从今夜白,白露这天意味着炎热的天气要渐渐地转凉了。眼见又过得一年。节气反复,树木在沉积年轮,人在无知无觉的沉淀心思。一切都在过去,连同那些新鲜的东西,也是匆匆地在经过。

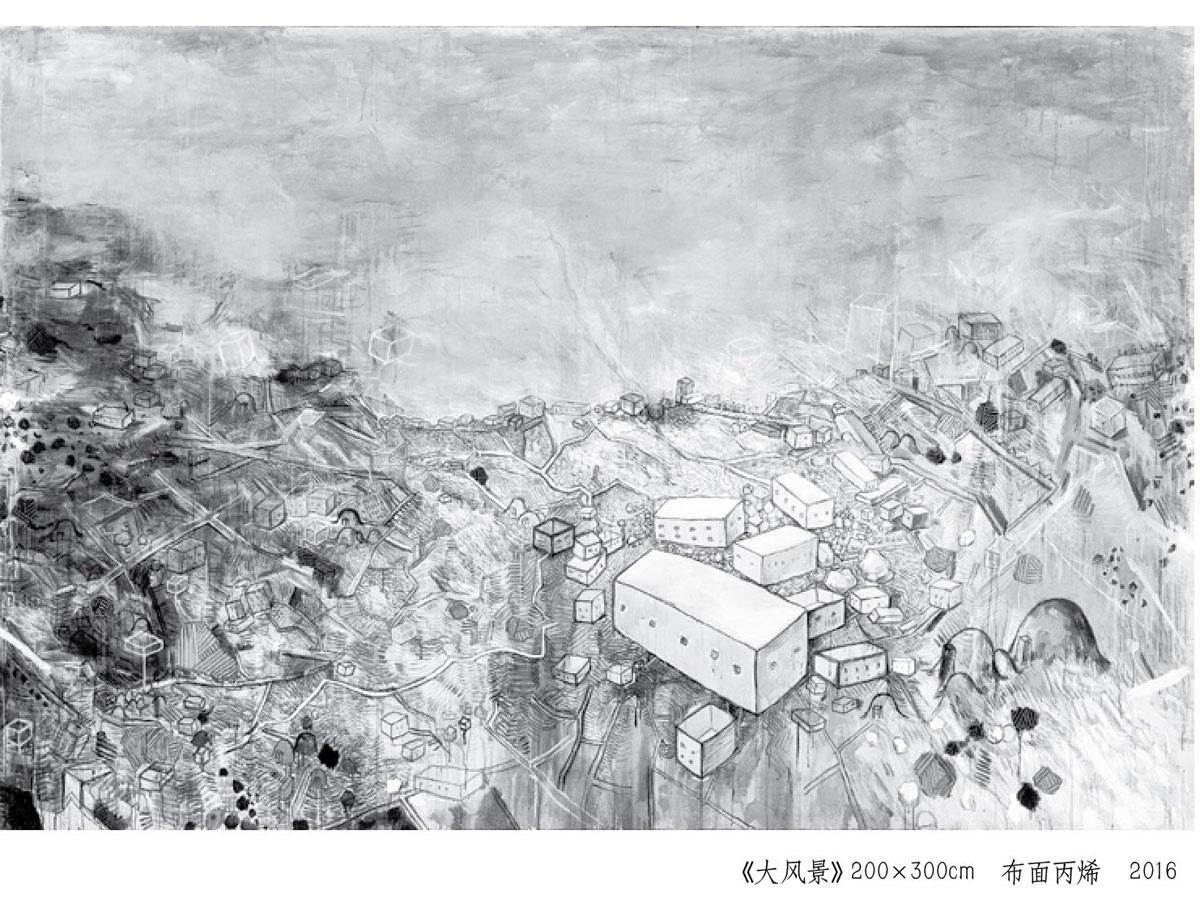

回到自己的内心与表达,这两年自己总是画些暗黑色调的绘画,以至于有观者认为我心绪不佳。其实我没有刻意把自己的日常生活与创作联系起来,经常自己也想画一些特别鲜艳的颜色,就像我的另一方面一样:热爱玩乐的生活。但最后往往还是呈现出暗黑与呆板,如同人生最终无可奈何花落去的结局。我想也许我还是在这样一个阶段吧,四十岁左右的内心深处的不解与不定,除了睡梦中偶尔地流出,就是在绘画工作中曲里拐弯地、不知不觉地呈现。毕竟我是拥有完整记忆的人,我清楚地记得这三十余年我如何变成一个令自己熟悉又陌生的自我。就如同我们的故乡,我们的城市一样。过日子的从容与不时袭来的慌张,都在构成一个个真实的时刻。

我希望可以通过自己的创作过得幸福,这是我存在的一种方式。我提笔,画着有形无形的东西,它们填满了我过去的时间,打发了一刻又一刻的当下。有人说这是在描绘自己,我倒觉得是在不断往自己脸庞涂抹油彩的同时试图作自画像。人很难真正了解自己,不过是在不断地认同自我而已。等待老去的时候再卸妆,然后去认真重新审视自我,去作一幅自画像。但是到那时,一切标准好像也都已无所谓了。

李继开:艺术家,湖北美术学院动画学院教师责任编辑:杨明刚