钢琴曲《谷粒飞舞》赏析

李虻 姚婷

孙以强,著名华裔作曲家、钢琴家。出生于上海,5岁开始学琴,后进入上海音乐学院系统接受音乐教育,谱写出许多脍炙人口的音乐作品。20世纪60年代,我国掀起一股知识青年上山下乡的热潮,孙以强也来到农村和农民们一起劳作。打谷场上飞扬的稻谷、农民辛勤的劳动场面和丰收的喜悦给了他创作的灵感。作品以江南民间音乐曲调为素材,民族五声调式结合西方三段式结构,运用双手快速交替的托卡塔式技巧,将中国民间音乐元素和西方音乐结构原则相结合,完美表现出热闹红火的谷场劳作画面。

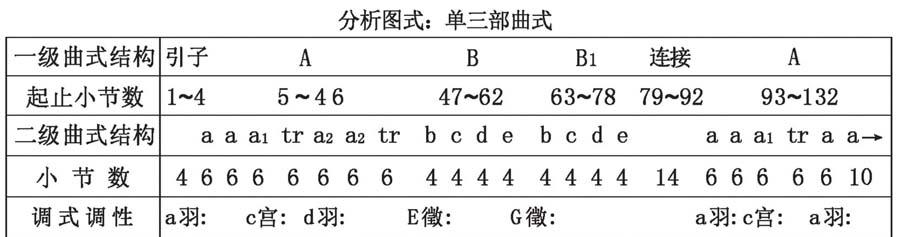

本曲为单三部曲式,引用浙江民歌旋律作为主题,采用情景式描写手法,用淳朴的音乐语言生动形象地刻画了农民辛勤劳动获得丰收的喜悦场面。A乐段以“mf-mp-p-mp-f”的波浪式力度变化为特色,运用重复、模进等西方作曲技法发展旋律,节奏音型紧凑,跳跃带颗粒感的十六分音符贯穿始终,展现了打谷场上谷粒飞扬的热闹画面;B乐段描绘出农民们劳动中休息时憧憬未来的画面,旋律流畅舒缓、优美如歌,音乐色彩对比鲜明。再现A乐段又回到热闹的劳作中,力度推至fff,音乐情绪更加高涨,在欢快热烈中结束全曲。

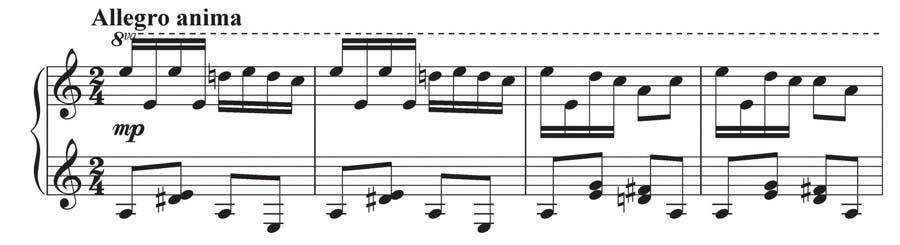

引子(1~4):强起进入,左右手快速交替奏出饱满、清晰的十六分音符,犹如漫天飞舞的谷粒。力度渐强后又逐渐减弱,引入A乐段。

A乐段(5~46):活泼跳跃的快板,由5个6小节的平行乐句组成。作曲家巧用同样的旋律、织体先后在a羽、C宫、b羽调上演绎,营造出音乐节节攀升的层次感,将红火的收割场面逐步推向高潮。右手以轻巧、饱满的八度大跳为特色,生动地描绘出收割时谷粒四处迸溅的意境;左手以八分音符沉稳地衬托,使上下声部的节奏形成密与疏的对比;小二度音程又为乐曲增添了一丝诙谐与俏皮,轻快活泼的风格一跃而出。旋律于第17小节模进攀升,进入明亮的C宫调,力度增强;23~28小节为连接过渡,重复的同音由双手灵活地交叉演奏,如同农民忙碌的嗒嗒脚步声。演奏时突出强拍重音,力度由弱推强,自然地在d羽调上再次引出主题旋律,重复时左手切分节奏的加入为音乐倍增动力。最后,右手的长颤音应和着左手跨越三个八度的单音大跳而渐趋寂静。

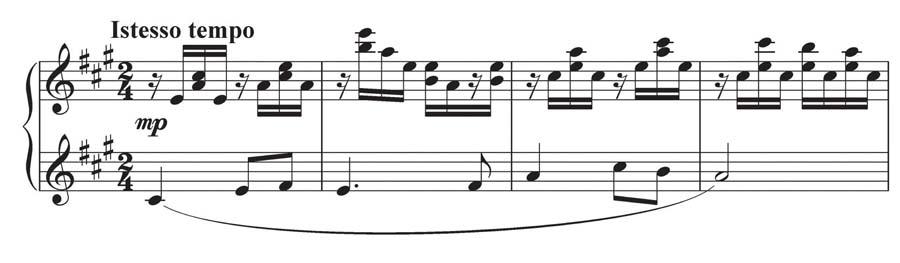

B乐段(47~62):由起承转合4个乐句组成,转为优美抒情的歌唱性风格,与A乐段形成鲜明对比,仿佛人们在休息时开始对未来美好生活的展望和憧憬。左手演奏旋律,右手弱起的三音一组动机轻轻地点缀在旋律上方,双手节奏错落有致。起句旋律上行,如同缓步登高,右手十六分音符的半分解和弦流动下行,与旋律形成一呼一应;承句旋律走到高潮后逐渐下行,高声部伴奏轻盈地铺垫在上方;转句可分为两个2+2乐节,旋律平缓,节奏密疏交替,演奏时更要注意句读的分隔;合句最后1小节以左右手交替的小二度音程上行,渐慢结束,具有过渡性质。

B乐段变奏(63~78):从E徵调移到G徵调变奏,情绪热情洋溢。高音部旋律巧妙地隐藏在密集的六连音跑动中,充满流动感;左手伴奏不断在高、低音区间交替,呈波浪状起伏,如清风拂起一波又一波金色麦浪。这部分音乐有3个层次,旋律与六连音伴奏织体融为一体,以符干朝向作为提示,弹奏时需要以稍强的力度给予强调。

连接(79~92):音域广阔,旋律细碎呈大起大落之势,把人们从对未来的美好憧憬中逐渐带回到忙碌热闹的现实。79~84小节运用卡农手法,旋律在高低声部间模仿呼应,似男声、女声对唱,获得一问一答的效果,右手灵巧、快速的六连音滚动着将音乐推向最高点。随后左右手交替演奏着上下跑动的半分解和弦,继而奔腾直上,再次掀起高潮。

A乐段再现(93~132):经过劳作中的小息后,音乐再次回到欢快热闹的劳动氛围中。该乐段力度由p到fff强烈变化,情绪更为高涨,于第117小节起,通过穿插的八度、双音、和弦加厚了音响,模拟热闹红火的锣鼓声。在八度同音的快速反复及左手和弦的衬托下,以fff的力度干净利落地强力结束,展现一幅锣鼓喧天、喜气洋洋的丰收场面。

——探究李斯特钢琴曲《魔王》