简述兰州历史地理格局与黄河河道变迁

杨童舒

[摘要]兰州历史地理格局与黄河河道变迁密切相关。本文以西汉、隋唐、北宋、明清为例,分析每个历史时期在黄河河道等地理因素以及其他相关人文因素的综合作用下,兰州城址位置和水陆交通的变化情况,概括出兰州这座城市初建、始兴、拓展及定型的基本过程。

[关键词]兰州;黄河河道;历史地理

[中图分类号]K928.5 [文献标识]A [文章编号]1005-3115(2016)8-0029-03

城市是地球表面一种特殊的地理环境,自然地理背景和历史人文环境共同促成一个城市及周围历史地理格局的变迁。就兰州这一典型的带状型河谷城市(图1)而言,地理背景和人文环境综合作用的结果表现为水陆交通和城址位置范围的变化。从地形图上来看,兰州南北两山蜿蜒起伏,犹如两条长龙环拱整个市区,形成了两山夹一谷的地理面貌。不仅如此,这里也是河流汇集之地,黄河上游的几条较大支流,大夏河、洮河、湟水、大通河、庄浪河在这一带相继注入黄河,具有“控河为险”的战略地位。

秦以前,兰州为羌人、匈奴人活动区;汉代置金城郡;隋置兰州总管府;唐置兰州领三县,属陇右道;宋自吐蕃收复后,仍为兰州,属秦凤路;元隶属于陕西行省巩昌路;明初降州为县,属陕西布政使司临洮府;清为兰州府。尽管兰州的历史沿革时间跨度较大,但其历史地理格局变化有规律可循。黄河穿城而过,河道变迁是影响城市交通、位置的基础因素;加之不同历史时期统治者对其定位的不同,兰州在不同历史阶段呈现出不同的地理格局。因此,本文选取西汉、隋唐、北宋、明清这四个典型历史阶段,通过分析水陆交通和城址位置范围的变化来梳理兰州这座城市的变迁过程。

一、城之初建——西汉金城

西汉昭帝始元六年(前81),“以边塞阔远,取天水、陇西、张掖郡各二县置金城郡”,其下金城县即位于今兰州市西固区,为兰州建置之始。

此时,金城郡是一个依托于优越的自然地理背景而发展起来的一个军事重镇,是西汉经略西域重要通道上的要塞,同时也是隔绝北面匈奴和西南面羌人的屏障所在。有学者将此时兰州的作用界定为“扼控河湟和河西走廊两条大道”、“切断匈奴与羌人的联系”,确有一定道理。金城郡以及河西四郡在丝绸之路上都具有重要的扼控意义,河西走廊为匈奴和羌人的间隔区域,而兰州则是从渭河谷地通向河西的第一站,且有黄河流经,是通向河西走廊的重要门户、渡口所在。

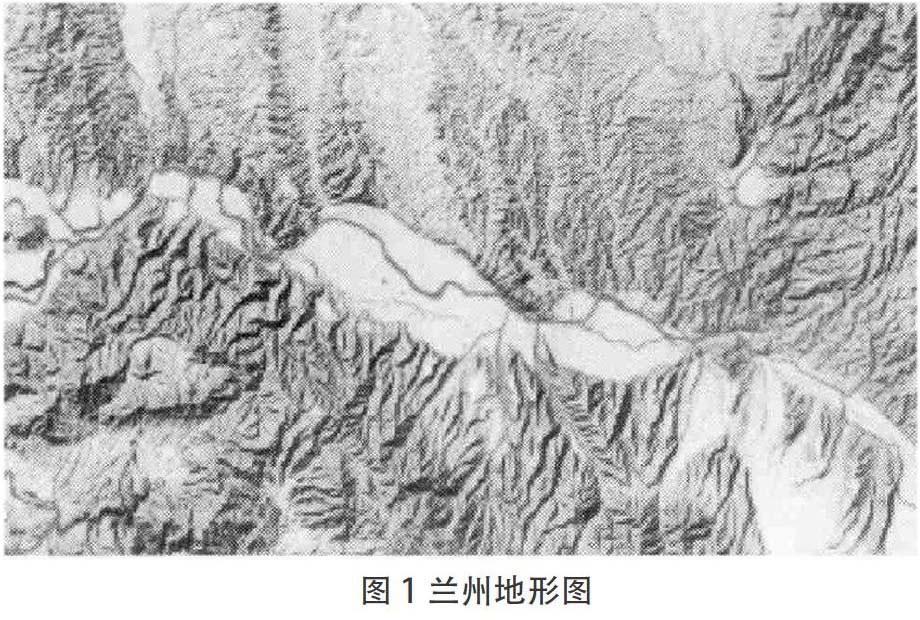

西汉在设置金城的同时,也不断利用形势之便打通从金城通往四周的交通路线。金城在此时形成的交通网络,确定了的城址,为日后兰州的发展奠定了基础。

从陆路交通(图2)而言,以金城为中心沿河谷主要开辟了四条交通线,形成了较为完备的陆路交通网,其中有的道路还与今天的交通线相重合。这四条交通线是:秦陇南道(金城—长安),羌中道,即吐谷浑道(湟水谷地—柴达木盆地—阿尔金山—西域南道),唐蕃古道(湟水谷地—唐古拉山—西藏),乌鞘岭道(经河西四郡通西域)。

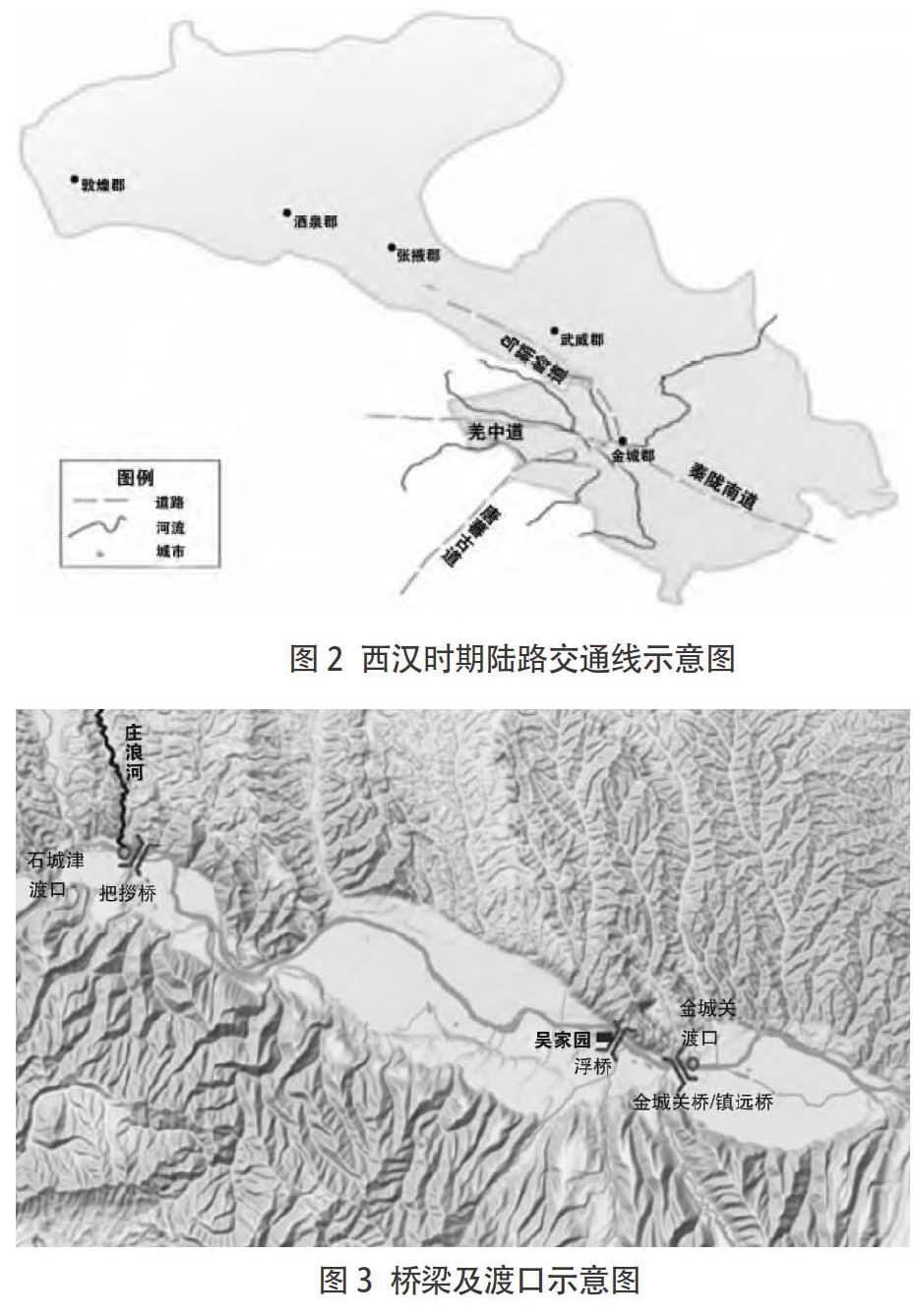

从渡口(图3)而言,西汉时期最主要的渡口为石城津渡口(金城渡口),位于汉金城县北,今兰州市西固区河口镇,地处庄浪河注入黄河处。《资治通鉴》卷104记载:“东晋孝武帝太元元年(公元376年)八月,前秦苟苌率军从石城津渡过黄河,会同梁熙攻克前凉缠缩城,进而军抵姑臧(武威)灭前凉。”可见当时石城津渡口就具有重要的军事意义。

从城址位置(图4)而言,兰州沿河发展的地域主要有两块盆地——金城盆地、西固盆地。西汉时期,黄河的古河道位于Ⅰ处(图4),今兰州城关区所在的金城盆地还是河道及河心滩广布的地方,不宜建城。而西固盆地有一定的发展空间,这就确定了兰州发展的初始位置和范围。在此后较长的时间,金城盆地处的河道逐渐北移,从而促使了城址位置和范围的变化。

二、城之始兴——隋唐兰州

隋唐时代兰州的行政区划有较大变动,至唐肃宗乾元元年(758),改金城郡为兰州,属陇右道,领五泉、广武、狄道三县,州治五泉县,辖今兰州市城关区,即前文所述金城盆地。

唐设兰州,是政治军事斗争发展的结果。兰州位于西域两都护府和长安之间,西南面临近吐蕃,可作为唐代经营西域和防御吐蕃的基地。

唐代设置兰州的重要地理基础在于黄河河道北移至Ⅱ(图4)。西魏时,黄河南岸平川逐步扩大,滩地不断地和南岸地面相连接,逐渐形成金城盆地,具备了设县的土地资源。随着金城盆地的形成,位于今城关中山桥北岸1公里范围内的金城关渡口出现并日显重要。《元和郡县图志》载:“金城关,在州城西。周武帝置金城津,隋开皇十八年改津为关。”由此,金城关城市聚落于公元6世纪取代西固盆地成为整个兰州盆地的主要城市聚落。此时期为兰州城市发展的始兴期。

三、城之拓展——北宋兰州

北宋时,兰州是北宋抗击西夏和防御吐蕃的前沿阵地,受到了宋、西夏长期的争夺,继续延续西汉以来军事重镇的地位,加之河道继续北移至Ⅲ(图4),兰州的交通和城址再次有了变化:

第一,黄河架桥初始。由于政治军事形势的迫切需要,历史上依靠渡口乘舟楫的渡河方式已不能满足需要,因此,为了渡河便利与安全,宋初在今七里河入黄河处的吴家园附近架设浮桥,后因此处“河流湍急,堤坝弗固”,难以驻守而废弃。还有一处为金城关桥。宋重修唐金城关渡口,钟傅主持修建浮桥。在今庄浪河汇于黄河处,搭建了一座把拶桥,它的建立缩短了兰州通向青海的行程,“从把拶桥到湟州止九十里”。

第二,城池向北扩展。北宋时黄河河道北移至Ⅲ(图4),已基本与今日之河道重合,这说明河道北移于此时定型。为把守渡口,宋代向北拓展筑城。又因金城关渡口离兰州古城较远,于是宋在今金城关对岸另建成一新城,废弃了古兰州城。新筑城的具体位置学者有异议,但确定的是城址滨河而建。

四、城之定型——明清兰州

明清时期,兰州被纳入当朝版图内陆,不再是边疆重镇,因而城市发展的主导因素由政治、军事转向经济。凭借良好的区位优势和交通基础,兰州成为茶马互市线路上的重要节点。清政府在西北地区设置五茶马司,其中庄浪司驻平番(今永登县),甘州司驻兰州,均属今兰州范围之内。

经济贸易繁荣对交通提出了进一步的需求。明代开始在宋金城关的基础上建设桥梁。《兰州府志》载:“皋兰县镇远桥在西北城外黄河上。”经明代几度迁徙,最终于洪武十八年(1385)移建于城北白塔山下。镇远桥建成后沿用至清末,直至光绪三十三年(1907)被改建为铁桥,即今天的中山桥。

明清两代,古河道淤塞,黄河继续北移。后来兰州城经多次向东扩建,形成今日城市的基本轮廓。

五、结语

综上所述,西汉至明清,在自然地理背景和历史人文环境的综合作用下,陆路交通和渡口、桥梁等水陆交通携带城址位置范围发生一系列变化。西汉开发西固盆地及陆路交通,城市初具规模;隋唐经营金城盆地,城市逐渐兴盛;北宋向北筑城,拓展了发展空间;明清政治地位下降,经济地位上升,城池经多次展筑后最终形成。

今天的兰州,仍然保留有大量历史地理格局变迁的痕迹。从微观来看,古河道在今天城市地表形态上有所反映,现在,在兰州市区内常可见地表起伏较大的区域,再结合地名可推测为古河道所经区域。如在东方红广场以北,主席台背面地势突然降低1米以上,再往北至南昌路又渐升高。此地旧名奎神泉,有大的积水坑,推测为Ⅲ古河道遗迹。从宏观来看,城市保持带状沿河发展的趋势,西固、安宁、七里河、城关四区,分别占据南北沿河平原(图5)。历史上的区位优势既有延续又有变化,仍处于交通枢纽地位。但是受河谷地形局限,市区内发展空间不足,市区内连接东西两区的主干道西津西路——西津东路,南北滨河路以及现在的南山路都常常处于超负荷承载,交通严重拥堵。此外,受地形限制,兰州市区也无法继续选择沿河向东西方向拓展,因此,兰州新区选择在兰州市以北38.5公里外的秦王川盆地。从现在的发展状况来看,各级政府虽然采取了企业转移、房地产招商引资等措施,但是由于距离主城区较远,民居迁入意愿不高,新区一时还很难做到与主城区协同发展。黄河穿城而过,既是区位优势,也是制约城市拓展的因素。如何处理好水与地的关系,将不利因素转换为有利因素,是兰州这座城市未来发展需要思考的重要问题。