优化非农建设用地空间配置

——基于地方政府自发改革试验的机制重构

林善浪,郭建锋,陶小马,施建刚

(同济大学 经济与管理学院,上海 200092)

优化非农建设用地空间配置

——基于地方政府自发改革试验的机制重构

林善浪,郭建锋,陶小马,施建刚

(同济大学经济与管理学院,上海200092)

摘要:尽管我国土地利用计划管理机制在保护有限耕地资源、节约集约建设用地方面发挥了重要作用,但整体上效果并不理想。主要原因有:一是指标的分配难以适应各地区经济发展对用地需求的不断变化,也不能反映各地区耕地资源禀赋和非农产业发展区位条件的差异,层层下达的计划指标往往与实际情况差异很大,这样往往造成一些地区建设用地指标严重不足,而另一些地区指标过剩。二是建设用地计划指标无偿分配,间接地助长了城镇建设用地粗放低效利用。三是基于粮食安全的耕地保护具有外部性,由于经济补偿机制的缺失使得农民对耕地保护缺乏积极性和主动性。本文在反思现有的建设用地计划配置机制的基础上,剖析了一些地方政府自发性的改革试验,认为市场取向改革能够提高建设用地空间配置效率。在现有建设用地计划配置的制度框架下引入市场机制,促进建设用地指标跨区域配置。建议把各地区初始分配后的“农地转用指标”、城乡建设用地“增减挂钩指标”等非农建设用地指标,扣除因公共设施和公益事业建设等需要的用地指标后剩余指标遵循市场化交易机制,通过建设用地指标交易平台,实现非农建设用地指标远距离、大范围的空间置换。经过置换,经济欠发达地区建设用地指标的资产价值得到显化;同时经济发达地区也取得了相应的建设用地指标。通过具体项目落地,最终实现建设用地空间配置的优化。

关键词:土地制度;建设用地指标;市场化机制;空间效率

一、引言

我国耕地资源极其匮乏,耕地保护是关系我国经济和社会可持续发展的全局性战略问题。为保护有限的耕地资源,在战略决策层面上,1986年我国颁布实施了第一部《土地管理法》,并于1998年修订《土地管理法》,以立法形式确定了土地用途管制制度,将土地利用总体规划审批权、农地转用和土地征用审批权、耕地开垦监督权、土地供应量控制权集中在中央和省级政府,为高度集中的土地计划管理体制提供了法律保障。2008年颁布实施的第三轮《全国土地利用总体规划纲要(2006-2020年)》修编中,明确提出了坚守18亿亩耕地红线的目标,坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度。同时,在实施机制层面上,1999年国土资源部门颁布实施《土地利用年度计划管理办法》,开始每年下达农用地转用计划指标、耕地保有量计划指标和土地开发整理计划指标。此外,2004年修订《土地利用年度计划管理办法》,明确规定农用地转用计划指标实行指令性管理。与计划管理配套,国土资源部门不断细化计划执行的跟踪监管制度、评估考核制度。为此,我国逐步形成了以土地分类和分区管制为基础,以土地利用总体规划为依据,以新增建设用地和基本农田保护指令性管理为核心,以行政审批和执法监督为保障的土地用途管制制度。

土地利用计划管理机制在耕地保护、节约集约建设用地方面发挥了一定作用,但整体上效果不理想,主要表现在:一是看似严格的耕地保护和建设用地规模控制没有达到预期目标,普遍存在计划外用地现象,造成耕地大幅度减少。根据第二轮土地利用总体规划要求,到2010年耕地保有量为19.2亿亩,但到2005年就有19个省(市、区)突破了2010年耕地保有量指标。2008年刚颁布实施的第三轮总体规划,到2010年部分省市已经逼近2020年建设用地指标。此外,根据国土资源部发布的《2014年中国国土资源公报》显示,截至到2013年年底,全国共有耕地13516.34万公顷(202745.1万亩),人均耕地0.099公顷(1.485亩),明显低于世界人均耕地3.38亩的水平,同时较1996年全国土地调查时人均耕地0.106公顷(1.59亩)也有所下降。我国当前正处于快速工业化和城镇化阶段,耕地资源非农化在一定程度上是必然趋势[1]。这是经济发展必须要付出的代价,也称为农地代价性损失[2]。依据土地利用变更调查数据,目前我国耕地面积减少的原因主要有:生态退耕、建设占用、农业内部结构调整和自然灾害毁坏。其中,建设占用耕地数量一直居高不下[3]。据统计,1984-2008年间,我国耕地总量减少近1133.3万公顷,1997-2008年建设占用耕地高达232.24万公顷,尤其是在2004-2008年期间建设占用耕地数量是当年耕地减少总量的80%左右。我国耕地资源非农化趋势基本处于“市场失灵”和“政策失效”的状态[1]。此外,国土资源公报还进一步揭示,1996-2013年间,城镇建设用地增加约4291.25万亩,且占用的大多是优质耕地,而耕地后备资源则严重不足。上海、天津、海南、北京可供开垦的未利用土地接近枯竭,江苏、安徽、浙江、贵州等省也都很有限,建设占用耕地的补充难度很大。二是城乡建设用地结构失衡,建设用地需求紧张与低效利用并存。在城乡分治的土地制度下,我国城乡建设用地结构失衡问题更为明显[4]。2000-2014年,我国农村人口减少约1.89亿,但农村人口转移减少并未与农村居民点用地面积缩减相挂钩[5],导致大量农村居民点用地闲置。据中国金融40人论坛课题组估计,目前闲置规模达到185万公顷-285万公顷,相当于现有城镇用地的四分之一到三分之一[6]。在农村人口非农化过程中,城镇规模持续扩大同时农村居住用地不断增加,两栖占地、村落空心化现象严重[7-8]。中国农村在长期城乡二元结构背景下,当前的农村空心化问题要远比其他国家更复杂、更严重[9-10]。一些地区农村住房大量空置,甚至出现一些新建住房的空置[11]。村落空心化最终将形成空心村,造成有限土地资源的严重浪费,这在一定程度上加剧了建设用地扩张与耕地资源保护之间的矛盾。出现这一问题,其症结在于城乡二元分割的土地制度。我国法律规定,城市土地属于国家所有,农村土地除非国家征收,不得转为城市建设用地。农民进城后,留在农村的建设用地退出渠道淤塞,城市又不得不为其匹配建设用地。这样的“两头占地”,导致城市建设用地刚性增加、农村非农建设用地闲置浪费*具体参见黄奇帆. 地票制度实验与效果——重庆土地交易制度创新之思考[N]. 学习时报,2015-05-04.。三是城市用地规模扩张过快,土地利用效率较低。2000-2014年间,我国城市非农业人口增长了41.1%,而同期城市用地扩大了119.7%。据原国家土地管理局对部分城市用地情况的调查表明,我国城市土地约4%-5%处于闲置状态,40%左右被低效利用。若按低效利用相当于25%闲置,空闲地将占城市用地的15%。从长远的角度来看,这样的发展模式是不可持续的,它极大地浪费了资金和稀缺的土地资源。

控制建设用地规模、保护耕地在我国具有特别重要的意义,为什么严格的计划管理机制达不到预期目标呢?最根本的原因主要有以下三个方面:一是指标的分配难以适应各地区经济发展对用地需求的不断变化,也不能反映各地区耕地资源禀赋和非农产业发展区位条件的差异。层层下达的计划指标往往与实际情况差异很大,这样往往造成一些地区建设用地指标严重不足,而另一些地区指标过剩。二是建设用地计划指标无偿分配,间接地助长了城镇建设用地粗放利用。国土资源部每年下达建设用地计划指标,省市土地管理部门经过一定平衡后,再向市县、乡镇分配指标。这样,一方面造成了基层土地管理部门把大量精力用于争取指标、审批指标,放松了对建设用地利用效率的监管;另一方面,各个地区建设用地多寡完全取决于所分配到的计划指标,市场机制没有发挥应有作用。三是基于粮食安全的耕地保护具有外部性。农村土地一旦被规划为基本农田保护区和生态保护区,就意味着农民不能任意改变土地用途,也就丧失了土地开发的权利。规划农业地区为国家耕地保护和粮食安全承担了责任,但由于经济补偿机制的缺乏或补偿不到位,使得农民对耕地保护缺乏积极性和主动性。目前,我国正处于工业化与城镇化快速发展的历史阶段,随着工业化与城镇化水平的迅速提高,城市用地扩张与耕地资源保护之间的矛盾日益尖锐。因而,选择一条什么样的发展路径既能有效保护稀缺的耕地资源,又能实现建设用地空间配置的优化是当务之急。

二、文献综述

学者Farrell最早进行关于效率评价的研究[12]。此后,Färe et al(1994)对Farrell的效率理论作了进一步扩展深入,成为效率与生产率研究的理论基石[13]。关于效率的研究在其它资源配置领域所受到的重视程度远甚于其在土地资源配置中的考量[14-27]。国外关于土地利用效率的研究起步较早,初期主要是历史形态学派的研究学者通过对城市土地利用类型分布状态及演变过程的历史形态的直观描述和归纳,总结出一些著名的土地利用理论*具体参见冯·杜能. 孤立国同农业和国民经济的关系[M]. 吴衡康译,北京:商务印书馆,1986年.阿尔弗雷德·韦伯. 工业区位论[M]. 李刚剑等译,北京:商务印书馆,2010年.奥古斯特·廖什. 经济空间秩序[M]. 王守礼译,北京:商务印书馆,2010年.。近些年来,国外对土地利用问题的研究主要集中在土地资源的集约利用以及土地利用结构的优化等方面[28-39]。在土地空间配置的研究领域,国外学者主要从产权和市场角度来研究土地流转行为及其对土地资源配置产生的影响。Deininger et al(2005)认为土地租赁市场和行政资源配置在土地出让模型的研究上,前者更有效率;同时市场功能也能使得其获得更大的生产率增强效应[40]。同时,相关研究表明,市场机制、政府干预以及产权的界定对土地资源空间配置效率具有重要影响[41-50]。

在有关我国土地资源的利用效率,尤其是对建设用地空间配置效率的研究上,不少学者认为我国建设用地利用粗放、效率较低。土地利用效益存在明显的区域梯度差距,东部地区农地非农化对经济增长的贡献率分别是中部地区的1.24倍,西部地区的1.39倍[51]。谭荣、曲福田(2006)比较了1989-2003年间全国以及四大经济带农地非农化配置方式的效率损失与过渡性损失,虽然总的效率损失在降低,但过渡性损失存在增加的趋势[52]。杨志荣、吴次芳、靳相木等(2009)对全国30个省会城市用地的经济效益进行了比较研究,认为在现有的经济、社会、技术条件下,我国城市用地中普遍存在不集约现象;从东到西城市用地效益水平逐渐降低,整体上发展极不平衡[53]。同时,我国城市土地利用效率普遍存在区域差异和粗放化的现象,不利于城市化的健康发展和耕地保护[54]。对造成我国建设用地空间配置效率普遍不高且存在明显地区差异的原因的研究上,部分学者从土地制度、市场结构以及政府干预等方面做了有价值的探索。曲福田、冯淑怡等(2004)认为中国土地市场结构不合理及其价格扭曲是导致农地资源非农化配置低效的直接原因。由政府定价的土地征用、划拨和协议价格,使得农地过度非农化,资源配置效率进一步降低。谭荣(2006)通过生产函数模型估计土地资源在农业和非农部门的边际效益曲线,计算得到1989-2003年间中国农地非农化的代价性损失比例为33.4%,过度性损失Ⅰ比例为44.9%,过度性损失Ⅱ的比例为21.7%,过度性损失产生的主要原因是由于政府对土地市场价格的干预[55]。农地非农化指标的行政配给制度,使得农地非农化存在空间配置上的效率损失。Lichtenberg et al(2009)认为中国现有的制度和政策结构在保护稀缺农地以及过度的农地非农化激励,导致了土地利用方面严重的低效率。

我国现行的土地制度是对非农业用地进行规划,并将非农业用地以指标管理的方式在地区间进行配置。为坚守18亿亩耕地红线,国家对建设用地指标采取了严格的规划,在土地政策上明确限制土地的跨省(市、区)占补平衡。但当前耕地保护政策中“耕地总量动态平衡”以及土地利用规划控制指标的分解方法没有考虑到区域的经济发展水平和自然资源禀赋,没有发挥土地利用的空间比较优势原则。一些经济活力旺盛、对土地需求强烈的地区得不到较多的土地指标,经济增长受到制约;而另一些经济活力较弱的地区,却以低地价为诱饵,人为促进城市化,极大地浪费了稀缺的土地资源,造成经济要素在空间聚集上的不经济[56]。与此同时,随着城市化进程的加快,许多农村集体建设用地,尤其是城市近郊的农村集体建设用地,其中包括农民宅基地,市场隐性流转量逐年增大,已成为不争的事实[57]。一些学者认为集体建设用地流转有利于推进农村工业化和城镇化进程、保障农民权益,实现资源配置的高效率,促进社会经济的发展[58-60]。北京天则经济研究所中国土地问题课题组(2007)也研究认为,发展土地市场和地权交易不仅与两种土地公有制不相矛盾,而且是实现两种土地公有制的一种可行方式[61]。但制度上集体土地与国有土地存在诸多差异,集体建设用地流转在短期内依然面临着国家法律制度和宏观政策的双重制度约束[62]。由于缺乏法律支持,现实集体建设用地流转基本上处于无序状态,导致土地利用混乱,缺乏整体规划,建设用地总量难以得到有效控制,耕地保护受到冲击,由此引发了一系列的问题[63]。

针对现阶段我国建设用地空间配置改革的探索,不少学者从理论基础与实证研究的角度指引了健全全国统一的建设用地市场的发展方向,以及在此基础上探讨了建设用地指标跨区域配置的改革路径。在健全全国统一的建设用地市场上,蒋省三等(2003)认为,应该在法律上明确集体土地所有权与国家土地所有权是两个平等的民事权利主体。坚持规划控制和用途管制、统一管理、合理分配土地收益,促进农村集体非农建设用地规划、有序、健康地流转,形成城乡统一的土地市场。高圣平等(2007)指出,农村集体非农建设用地市场必须在政策和法律上寻求根本突破,必须从根本上改变土地制度的二元性,实现农民集体土地与城市国有土地的“同地、同价、同权”[64]。天则所中国土地问题课题组(2007)认为发展集体建设用地的流转与交易,需要打破对农地转用的国家垄断,改变政府对集体土地的用途管制,让地权所有者直接参与市场交易过程,主导土地要素的定价权。这是中国农地制度改革和政策调整的基本方向,也是中国工业化和城市化的必有之路。同时,在建设用地指标跨区域配置改革上,陈江龙、曲福田等(2004)认为当前耕地保护政策中的“耕地总量动态平衡”以及土地利用规划控制指标的分配没有考虑到区域的经济发展水平和自然资源禀赋,没有发挥土地利用的空间比较优势原则。虽然,指令性配额管理体制与土地公有制以及当前所处的转型发展阶段总体上是相适应的,但这一体制的“刚性”也引发了很多矛盾[65]。陆铭(2010)认为土地资源若不能跨地区再配置会加剧区域间土地利用效率差距,不仅不利于经济的集聚与工业化进程,而且还会影响农民的增收和内需的扩大等问题。为此,靳相木(2009)提出改进指令性配额管理的可能路径,即实行新增建设用地配额与其耕地保有量挂钩,构建新增建设用地指标市场对配额进行调剂。同时提出“管住总量,放开市场”和“配额管理,市场调剂”两个可能的分权取向改革方案,这两个改革方案都能实现高于现行中央集权制模式的社会总福利水平[65]。“配额管理,市场调剂”方案可能成为今后中国农地非农化管理的分权取向改革的首选方案[66]。由于中国土地增值的空间主要还不是在一个市域范围之内的农业和非农业用地之间,而是在于内地和沿海之间、小城镇和大城市之间的建设用地指标再配置。建设用地指标的跨地区流转是未来可试验的方向[67]。未来的土地制度改革应促进非农业用地指标的跨地区再配置。关于在全国范围内建立跨地区的建设用地指标交易机制,陆铭(2010)认为,可以将建设用地指标的跨地区配置范围扩大到省和省之间、内地和沿海之间,这样做能有效推动城乡和区域的统筹发展。谭荣、曲福田(2006)从长远角度认为,只有在全国范围内建立起完善的土地市场体系,才有利于协调经济发展与农地保护之间的矛盾。此外,通过建设用地指标交易及税收调节机制,使得建设用地制度成为推动新型城镇化的重要动力[68]。

我国中央政府实行严格的耕地保护制度,通过指令性管理和自上而下的指标分解管理政策控制新增建设用地指标,并结合土地利用总体规划、土地利用年度计划和土地用途管制等制度措施,限制建设占用耕地规模,以保护耕地资源。但随着经济的不断发展和城市化进程的推进,建设用地需求日益增强,耕地保护压力不断加大,地方政府新增建设用地指标不断突破,各地违法占用耕地现象屡禁不止。如何在保护有限耕地资源的前提下保持经济持续平稳发展一直是学界关注和思考的热点问题,综合相关学者的研究,普遍认为我国建设用地空间配置效率较低且地区差异明显;同时,对我国建设用地指标配置的发展方向与改革路径的相关研究也证实了市场化改革是未来可探索的发展方向。尽管有部分学者通过案例分析考察了非农建设用地指标流转模式,但在如何构建全国统一的建设用地指标交易机制上,仍然局限于对现象的简单概括和描述,缺乏深入的研究以及构建系统的全国层面建设用地指标交易机制。此外,相关研究仅侧重城市或农村建设用地的一方,缺乏对城乡建设用地整体协调的研究,不能适应我国统筹城乡发展的要求,应将城市和农村非农建设用地两个子系统视为整体,建立可交易指标体系,实现区域间城乡建设用地指标利用的统一协调。因此,针对以上学者研究的不足之处,探索我国建设用地指标市场化改革及指标交易机制是本文的研究重点,这对于缓解我国目前出现的因经济发展导致建设用地扩张与耕地资源保护之间日益尖锐的矛盾,具有较强的现实意义和理论价值。

三、市场取向改革的地方尝试与评价

面对日益严格的基本农田保护和建设用地的计划管理,浙江、重庆、成都等一些地方进行了开拓性探索,在土地利用计划指标管理中引入市场化机制,允许集体非农建设用地指标跨区域流转,实现建设用地空间配置优化,同时也让农民分享到集体土地的增值收益,进一步统筹城乡协调发展。

浙江省是我国城市化和工业化速度较快的省份。1999年中央下达给浙江省的土地“规划指标”和逐年下达的建设用地“计划指标”偏紧,无法满足快速增长的建设用地需求,同时在刚性约束很强的土地计划管理体制下,一些耕地补充潜力较小而土地需求量较大的地区很难实现用地“占补平衡”。在充分调研的基础上,浙江省国土厅陆续出台了以“折抵、复垦指标”、“待置换用地区”为基本要素的“区域内土地指标转移”政策体系;同时,浙江省创造性地引入市场机制,通过构建“折抵指标有偿调剂”、“基本农田易地代保”和“易地补充耕地”为主要内容的“跨区域土地指标交易”政策体系,实现了土地指标的跨区域交易。这不仅实现了建设用地资源利用的跨区域有效配置,而且也为省内欠发达地区补充了非常宝贵的财政资源[69]。

成都市现阶段经济和社会发展对建设用地供需矛盾十分突出,但在三圈层空间上差异很大*成都市三圈层分别为一圈层:锦江区、武侯区、青羊区、金牛区、成华区以及高新技术开发区;二圈层:龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流县以及郫县;三圈层:都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县以及新津县。。供需矛盾的空间差异为建设用地空间调配创造了条件。同时,在探索集体建设用地流转制度设计时,国家和省部级层面都给予了大力支持,允许成都在相关法律范围内进行探索性尝试。成都试验的创新主要有三个:第一,在集体建设用地使用权保持不变的基础上,允许集体建设用地使用权通过“招、拍、挂”等市场交易的方式转让给使用者用于工业、商业、旅游业、服务业等用途。第二,允许集体建设用地使用权的抵押、作价入股和租赁等方式流转。第三,允许农村集体自主实施土地综合治理以及挂钩指标的市场流转,分享建设用地增值收益[70]。成都农村产权交易所创新建立农村集体经营性建设用地流转交易市场,盘活了集体土地资产,逐步推动了城乡建设用地“同地、同权、同价”。截至到2015年11月,成都农交所及其分所共成交各类农村产权12612宗、交易成交金额累计453.9268亿元。其中,建设用地指标交易1086宗,交易金额161.0437亿元。成都农村产权交易所为农村土地承包经营权流转创造了新的模式,并对全省的农村产权交易产生了辐射带动作用。

重庆试验中的“地票”是指《重庆农村土地交易所管理暂行办法》中规定“指标的表现形式”,是根据非农建设占用耕地“占一补一”的要求,立足于耕地总量动态平衡,将农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施、农村公益事业用地等农村集体建设用地和部分荒地,经过复垦和扣除拆迁安置占地,并经土地管理部门严格验收后产生的城乡建设用地增减挂钩指标[71]。“地票”的出现,使得农村建设用地和城镇建设用地有了“挂钩”之处,而“地票”交易市场的建立,更为“携地入市”提供了现实可能性。农村多余的建设用地可以通过复垦形成指标,进而成为可以入场交易的“地票”[72]。重庆“地票”的运作主要是建设用地需求主体(城市)和供给主体(农村)之间对建设用地指标进行交易的一种票证化过程。其运作程序主要包括申请复垦、整理验收、市场交易以及“地票”使用四大环节。重庆市农村土地交易所自2008年12月4日成立以来,率先创建了“地票”制度安排,以规范地开展实物交易和指标交易。截至到2015年2月,累计交易地票15.19万亩,交易额306.42亿元,成交均价稳定在20万元/亩左右。重庆市“地票”交易在创新城乡建设用地置换模式、建立城乡统一的土地要素市场、显化农村土地价值、拓宽农民财产性收益渠道及优化国土空间开发格局等方面,都产生了明显效果。

这些地方性改革,对解决耕地保护和建设用地需求之间的矛盾,盘活农村集体建设用地,优化土地分区管制,提高集约节约用地,统筹区域发展发挥了积极作用。近几年,折抵指标有偿调剂、异地占补有偿平衡、基本农田易地有偿代保等,在沿海地区已经越来越普遍,并向中西部扩展。尽管这些地方性制度创新是在计划管理体制大框架下进行的,但地方政府对土地指标交易的改革,在具体制度设计上还存在一些问题,主要有:一是没有打破行政手段配置土地资源的旧格局。由于农村建设用地的复垦由区县政府的土地整理公司全面运作,土地整理公司从农村集体组织取得土地,支付相应补偿费;然后整理复垦取得一定的指标或地票,并在交易所出卖。整个过程仍然在政府的控制和垄断下进行,全程均由政府兜底。二是集体建设用地市场价值没有显现出来。在折抵指标调剂过程中政府的行政干预不断增加,调剂指标的市场价值未充分体现,政府调剂价格和市场价格相差较大。同时,土地“双轨制”使得利用计划指标免费,而通过交易所取得土地需要费用,抑制了土地需求者通过交易取得土地的积极性。三是农民集体建设用地的权能及其利益没有得到完全承认。政府的土地整理公司取得非农集体建设用地,农民和集体组织得到的只是相当于征地补偿的利益,并没有直接进入市场,也没有获得相应的交易利益。而政府的土地整理公司通过指标交易而获得的收入也往往没有再分配给农村集体组织和农民,仍然具有城乡土地价值“剪刀差”的现象,抑制了农民和集体组织的整理和交易的积极性。四是现有的计划控制下,每年可增加的建设用地很有限,但由于农村集体建设用地的价值没有完全显现出来,建设用地指标跨区交易的积极性不高。虽然以上地方政府在土地指标交易方面的探索遇到了各种问题,但同时也证明了市场机制在土地计划指标配置中可以发挥更有效率的作用。

四、建设用地指标空间配置机制重构

我国人口多、耕地少的基本国情,决定了建设用地总量控制的必要性。但地区差异性决定了建设用地指标在省市区之间的分配必须兼顾公平和效率。同时,如前文所述,计划管理存在信息不对称等方面的局限性。克服计划管理局限性的途径是引入市场机制,让计划和市场在建设用地空间配置中发挥各自的作用。

我国建设用地指标的市场化改革,不仅是必要的,也是可行的。首先,建设用地指标市场化改革符合党和国家的政策取向。2003年十六届三中全会《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》指出:“深化行政审批制度改革,切实把政府经济管理职能转到主要为市场主体服务和创造良好发展环境上来”,“加快发展土地、技术、劳动力等要素市场”,“要依法保护各类产权,健全产权交易规则和监管制度,推动产权有序流转,保障所有市场主体的平等法律地位和发展权利。”2012年党的十八大报告指出:“更大程度更广范围发挥市场在资源配置中的基础性作用。”2013年十八届三中全会进一步指出:“经济体制改革是全面深化改革的重点,核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。”土地是基本生产要素,建设用地计划指标作为“竞争性、有限性、垄断性”的公共资源,本质上也是一种产权。减少行政审批和行政手段配置生产要素,推动土地要素市场化配置和建设用地指标市场化改革,是社会主义市场经济发展的根本要求,也是土地制度改革的发展方向。

其次,在建设用地总量和耕地面积动态平衡控制的前提下,让市场机制在建设用地空间配置中发挥效率激励作用。通过指标交易,在建设用地产出生产率高的区域,通过指标交易获得更多的建设用地,产出生产率低的区域通过出让指标获得一定的补偿,促进建设用地跨区域优化配置。

再次,若仅依靠行政手段保护基本农田和生态涵养区,往往事倍功半。如果在合理确定指标的基础上,允许欠发达地区向发达地区有偿转让农地转用指标,让发达地区的增资发展有更多的用地空间,而基本农田和生态涵养区不招商引资也有来自发达地区的一份较好的收益,做到互利双赢。

中央政府根据建设用地总量和耕地面积动态平衡控制任务,把指标分解到各个省市区,各个省级政府再把指标层层分解到乡镇。这是政府计划管理过程,也是指标的初始分配。除了公共建设用地,各市场主体通过交易取得建设用地指标,然后向政府职能部门取得实际的土地开发权。这是市场机制配置指标的过程,也是指标的再分配。通过建设用地指标交易,实现建设用地在空间上的合理配置。

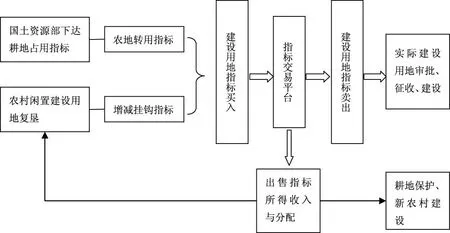

为此,本文提出对我国非农建设用地指标市场化改革的基本框架:在现有国家法规框架下形成的各类建设用地指标,包括国土资源部下达的年度占用耕地指标(简称为“农地转用指标”)、通过城乡建设用地增减挂钩机制转换的城镇建设用地指标(简称为“增减挂钩指标”),除去因公共设施和公益事业项目需要的用地指标以外,一并通过市场招标、挂牌、拍卖等方式,有偿地将其配置到建设用地项目需求者手中。其中,计划指标拍卖收入用于建立新农村建设基金,专项用于生态用地、耕地保护的经济补偿和新农村建设投入。

(一)城乡建设用地“增减挂钩指标”交易机制

集体建设用地增减指标指将闲置的农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和农村公益事业用地等农村集体建设用地进行复垦,经由土地管理部门严格验收后腾出的建设用地指标,由国土资源行政管理部门发给等面积建设用地指标。总结地方改革试点经验,建立城乡建设用地增减指标交易机制。城乡建设用地增减挂钩指标交易是当前集体建设用地改革的起点和核心内容,其机制包括农村建设用地复垦与增减挂钩指标交易。

图1 建设用地指标市场化配置模式框架图

1.农村建设用地复垦

城乡建设用地增减指标交易的前提是农村集体土地复垦。城乡建设用地增减指标交易必须满足两个前提条件:一是凡农村集体经济组织申请耕地复垦,必须经三分之二以上成员或者三分之二以上成员代表同意,防止农村集体经济组织的利益受到损害。二是凡农户申请宅基地复垦,必须有其它稳定居所,有稳定生活来源,而且有所在农村集体经济组织同意复垦的书面材料,避免宅基地复垦交易后出现农民生活困难、居住困难问题。

土地复垦的关键是充分调动农民的积极性,主体是农民和村集体组织,乡镇政府负责组织和服务,区县政府负责规划、政策制定、审批和监督。村集体组织可以聘请专业的机构对复垦土地进行具体设计和实施。

土地复垦以后,经过区县土地管理部门验收以后,上报市土地管理部门申请城镇规划区内新增建设用地指标。村集体组织获得指标以后,可以通过市场进行交易。

2.城乡建设用地增减挂钩指标交易

农村集体建设用地复垦以后,市土地行政管理部门按照复垦面积授予农村集体组织等面积的城镇规划区内新增建设用地指标。农村集体组织可以出售该指标。

城乡建设用地增减指标的取得和交易,必须在政府管理和指导下进行。首先,国土资源行政主管部门依据土地利用总体规划、城镇规划,编制相关专项规划,经市政府批准后实施。其次,由农村土地权利人向区县国土资源行政主管部门提出土地复垦立项申请,经批准后复垦所立项的土地。第三,在土地复垦完毕后,复垦方向区县国土资源行政主管部门提出农村土地复垦质量验收申请。第四,区县国土资源行政主管部门按规定组织验收,验收合格后,按照土地复垦有关规定,向国土资源行政主管部门申请确认,并由其核发指标交易凭证。第五,指标在城镇规划区使用时,可以纳入新增建设用地计划,增加等量城镇建设用地,并在落地时冲抵新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费,但要符合土地利用总体规划和城乡总体规划,办理转用手续,完成对农民的补偿安置。

城乡建设用地增减指标交易可以很好地弥补了一些地区“增减挂钩”试点存在的一些问题:一是形成了“先复垦、后用地”的流程,解决了复垦不到位的问题。一般来说,先劳动再付报酬,比先付报酬再劳动,能获得更好的劳动效果;二是指标竞价方式,把只发生在建新地块的市场定价形成溢价方式,部分转移到复垦地块上,复垦地块所在的集体或农户能分配到更多收益;三是指标大范围可用性,使得土地资源的优化使用可具灵活性。

(二)“农地转用指标”交易机制

农地转用指标交易是指国土资源管理部门将拟下达的农地转用指标,按照一定的比例均摊至每亩耕地,在形成各地区农地转用指标的基础上,经供需双方自行协商和有权机关审批后,进行指标的有偿转让。在建设用地计划指标中,农地转用指标是单列的指令性指标,也是建设用地计划管理的重点。

农地转用指标交易机制包括:

1.每年年初国土资源管理部门根据国家下达的农地转用指标,将拟下达的指标均摊至每亩耕地,形成各区县的年度农地转用指标。由此的结果是:耕地多的地区指标多,耕地少的地区指标少,中心城区没有土地就没有指标,有助于调动各地保护耕地、节约用地的积极性。

2.各地区自下而上,逐级在辖区范围内进行农地转用指标的市场化调剂。由省级国土资源部门将各市县拟增加农地转用指标的数量或拟出让农地转用指标的数量和出让底价在交易所公开,经各地自行协商后,由各级国土资源部门自下而上,逐级综合拟出让或购买农地转用指标的数量,报省级国土资源管理部门和交易所对各地的农地转用指标的调整进行审批。

3.国土资源管理部门在审批农地转用指标的调整前应将有关地区农地转用指标的出让价格在交易所公告,采取挂牌或拍卖等形式出让。

4.在国土资源部门确认或审批后,出让和受让农地转用指标的双方应签订农地转用指标转让合同,受让方按合同约定一次性或分期将指标价款汇往农地转用指标出让方。对未按合同约定付款的受让方,由确认或审批机关取消或从次年核减其受让的农地转用指标。

5.在农地转用指标全面调整后,受让指标方凭批准文件和农地转用指标转让合同,按法定程序办理用地相关手续,对出让方则由确认或审批的国土资源部门按批准文件相应核减其农地转用指标,出让指标的耕地占补平衡工作仍由出让方负责。

6.交通、水利、矿山等重点项目及军事设施建设所需的农地转用指标,由市政府单列,另行下达;其他建设需要的农地转用指标均不得以各种理由追加,以确保农地转用指标市场化流转的正常进行。

建立农地转用指标交易机制本质上是跨区域配置新增的建设用地。同时农地转用指标交易也实现另外一种效果:让基本农田保护区和生态涵养区的农民分享城市土地资产增值,共享改革发展红利,这样既可以为基本农田保护和生态保护提供长效的激励机制及资金来源,也促进了区域协调与城乡统筹发展。

五、结论及建议

本文在反思现有的建设用地计划配置机制基础上,剖析了地方政府自发性的改革试验,认为市场取向改革能够改善建设用地空间配置效率。建设用地指标市场化配置方式是在土地利用总体规划与年度计划的实施机制层面进行的制度创新,不是从根本上否定土地资源的计划配置方式。本文建议,将各地区初始分配后农地转用指标、占补平衡指标等非农建设用地指标,扣除公共建设用地后遵循市场化指标交易机制,采取招标、拍卖、挂牌等多种交易方式配置建设用地指标。中央年度新增建设用地指标一部分为不得参与市场流转的指令性计划指标,另一部分为可连同增减挂钩指标参与市场流转。由于建设用地指标市场化改革是一项极其复杂、艰巨的任务,难度大、涉及面广、政策性强。为此,要做好改革的整体设计,统筹谋划、突出重点、规范推进、整体配套。

(一)明确土地产权归属,做好产权登记

产权明晰是开展农村集体建设用地整治复垦和农用地整理的前提条件。农村集体土地所有权要尽力下沉,能够明晰到村民小组的尽量明晰到村民小组。

(二)把握关键环节,规范有序推进农村土地整治

围绕社会主义新农村建设,合理确定农村建设用地整理、复垦规模。通过整理、复垦农村废弃、闲置、低效利用的建设用地,优化土地利用结构布局和城乡建设用地布局,提高建设用地集约利用水平,提升农村建设用地整理复垦区的耕地质量。

(三)成立建设用地指标担保公司,多渠道筹集社会资金

建设用地指标担保公司,开辟农村集体建设用地整治复垦和农用地整理的筹资渠道,吸引更多社会资金参与到农村集体建设用地整治复垦和农用地整理。

(四)建立健全非农建设用地指标交易平台

无论是计划指标还是增减挂钩指标,统一在建设用地指标交易平台上进行交易。建设用地指标交易平台以省和国家国土资源部门为载体建立,并不断完善,逐步形成省级与国家两级交易平台。在省级交易平台上,各县级政府是市场准入主体,通过建设用地指标交易,实现本省域内土地资源的统筹利用;在国家级交易平台上,各省、自治区、直辖市和计划单列市是市场准入主体,促进区域之间的协调,实现跨省域统筹利用土地资源,提高土地资源的配置效率。在指标交易过程中,交易前的工作非常关键。农村集体建设用地整治复垦和农地整理关键是充分调动农民的积极性,作为主体的农民和村集体组织,有权决定所属建设用地、农用地是否整理复垦、指标是否出售。乡镇政府和村集体组织要发挥好整理复垦和指标出售的组织和协调作用,各级规划和国土资源管理部门负责集体建设用地整治复垦和农地整理的规划、审批、管理和监督。指标的交易坚持依法、自愿、有偿,公开、公平、公正原则。指标交易过程中,各级规划和国土资源管理部门要以市场管理者的身份,参与指标交易的确认、纠纷的调解和非法行为的处罚监管等,并按照相关政策落实城镇新增建设用地项目。切实保障指标交易双方的合法权益,真正形成由供求决定价格,价格引导供求的市场机制。

(五)规范建设用地指标交易,健全运行机制

出台有关建设用地计划指标、增减挂钩指标交易的具体管理办法,以及农村集体建设用地整治复垦和农用地整理的管理办法,规范建设用地指标交易过程。由于在土地资源配置和土地利益分配的问题上,地方政府有追求经济利益最大化的倾向,这为公共权力的寻租提供了滋生条件。因而,必须进行严格的土地监察和制度监督,提高权力寻租的机会成本,对指标交易过程进行必要公示。同时,进一步健全制度运行机制,完善土地法令的实施条例,将土地的开发利用建立在科学、合理、健全的规章制度之上。

(六)建立新农村建设基金,完善生态和耕地保护补偿机制

增减挂钩指标和转用指标拍卖后的收入,直接用于支付农村建设用地整治复垦和农地整理项目的成本,结余收入主要用于农业基础设施建设和农民社会保障等公共项目。农地转用指标拍卖的收益人为各级政府,运用这部分收入设立新农村建设专项资金。专项资金的主要部分,用于规划生态发展区和农业发展区内履行耕地保护和生态保护责任的农民收入补贴、社会保险补贴和村集体组织补贴,可以按照耕地保护和生态保护面积及其责任大小进行分配,部分资金可用于边远地区农村公共设施和公益事业建设。

参考文献:

[1]任平,吴涛,等. 耕地资源非农化价值损失评价模型与补偿机制研究[J]. 中国农业科学,2014,47(4):786-795.

[2]曲福田,冯淑怡,诸培新,等. 制度安排、价格机制与农地非农化研究[J]. 经济学(季刊),2004(4):229-247.

[3]谢磊. 论我国耕地减少的原因及耕地保护的措施[C]. 2007年福建省土地学会年会征文集,2007:361-367.

[4] 蒋省三,刘守英,等. 中国土地制度改革:政策演进与地方实施[M]. 上海:三联书店出版社,2010.

[5] 刘彦随,刘玉. 中国农村空心化问题研究的进展与展望[J]. 地理研究,2010,29(1):35-42.

[6] 中国金融40人论坛课题组. 土地制度改革与新型城镇化[J]. 金融研究,2013(5):114-125.

[7] 王成新,姚士谋,等. 中国农村聚落空心化问题实证研究[J]. 地理科学,2005,25(3):257-262.

[8] 郭文华,郝晋瑕,等. 中国城镇化过程中的建设用地评价指数探讨[J]. 资源科学,2005,27(3):66-72.

[9] Ana I G, Francisco A. Reuse of abandoned buildings and the rural landscape: the situation in spain[J]. Transactions of the ASABE, 2007, 50(4):1383-1394.

[10] Eric M W, Anita T M, Ralph J A. Past and projected rural land conversion in the US at state, regional, and national levels[J]. Landscape and Urban Planning, 2009, 89(1-2):37-48.

[11] 陆铭. 建设用地指标可交易:城乡和区域统筹发展的突破口[J]. 国际经济评论,2010(2):137-148.

[12] Farrell M J. The measurement of productive efficiency[J]. Journal of Royal Statistical Society. Series A (General), 1957, 120(3):253-290.

[13] Rolf F, Shawna G , Mary N, Zhang Z Y. Productivity growth, technical progress and efficiency change in industrialized countries[J]. The American Economic Review, 1994, 84(1):66-83.

[14] Sarah G, Marcel F. Land tenure and allocative efficiency in Niger[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1996, 78(2):460-471.

[15] Sanjib B, Rigoberto A L. Oligopoly power and allocative efficiency in US food and tobacco industries[J]. Journal of Agricultural Economics, 1998, 49(3):434-442.

[16] Thomas E H, James E S, Patricia B. Allocative efficiency in branch banking[J]. European Journal of Operational Research, 2001, 134(2):232-242.

[17] Hirofumi F, William L W. Estimating output allocative efficiency and productivity change: Application to Japanese banks[J]. European Journal of Operational Research, 2002, 137(1):177-190.

[18] William M L, Bruce G, Eugenia S. Allocative efficiency in russian agriculture: the case of fertilizer and grain[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2003, 85(5):1228-1233.

[19] Dennis T Y. Education and allocative efficiency: household income growth during rural reforms in China[J]. Journal of Development Economics, 2004, 74(1):137-162.

[20] Peter B, Rolf F, Børge O. Allocative efficiency of technically inefficient production units[J]. European Journal of Operational Research, 2006, 168(2):450-462.

[22] 成力为,孙玮. 我国制造业内外资资本与劳动配置效率差异的实证研究[J]. 中国软科学,2007(12):90-97.

[23] 蒋晓全,丁秀英. 我国证券投资基金资产配置效率研究[J]. 金融研究,2007(2):89-97.

[24] Ivan M. Technical efficiency, allocative efficiency and profitability in hungarian small and medium-sized enterprises: a model with frontier functions[J]. Europe Asia Studies, 2008, 60(8):1371-1396.

[25] Roman I, Greg S. Market power, price discrimination, and allocative efficiency in intermediate-goods markets[J]. The RAND Journal of Economics, 2009, 40(4):658-672.

[26] Thomas J H, Hsu W T, Sanghoon L. Allocative efficiency, mark-ups, and the welfare gains from trade[J]. Journal of International Economics, 2014, 94(2):195-206.

[27] Heath H. Considering technical and allocative efficiency in the inverse farm size-productivity relationship[J]. Journal of Agricultural Economics, 2015, 66(2):442-469.

[28] William C W. Commuting, congestion, and employment dispersal in cities with mixed land use[J]. Journal of Urban Economics, 2004, 55(3):417-438.

[29] Brian D, Daniel S. Spatial dynamic modeling and urban land use transformation: a simulation approach to assessing the costs of urban sprawl[J]. Ecological Economics, 2004, 51(1-2):79-95.

[30] Klaus H, Jeroen C J M. Changing concepts of ‘land’ in economic theory: From single to multi-disciplinary approaches[J]. Ecological Economics, 2006, 56(1):5-27.

[31] Antonio P. Exploring contextual variations in land use and transport analysis using a probit model with geographical weights[J]. Journal of Transport Geography, 2006, 14(3):167-176.

[32] Tranter R B, Swinbank A, Wooldridge M J, Costa L, Knapp T, Little G P J, Sottomayor M L. Implications for food production, land use and rural development of the European Union’s Single Farm Payment: Indications from a survey of farmers’ intentions in Germany, Portugal and the UK[J]. Food Policy, 2007, 32(5-6):656-671.

[33] Jan R E, Eric K. Characterising urban concentration and land-use diversity in simulations of future land use[J]. The Annals of Regional Science, 2008, 42(1):123-140.

[34] Ruben N L, Andrew J P, Robert N S. What drives land-use change in the United States? A national analysis of landowner decisions[J]. Land Economics, 2008, 84(4):529-550.

[35] Elena G I, Kathleen P B, Nancy E B, David A N, Mark D P, JunJie W. The economics of urban-rural space[J]. Annual Review of Resource Economics, 2009, 1(1):435-459.

[36] Alessandro D P, Gerald C N. Land use change with spatially explicit data: a dynamic approach[J]. Environmental and Resource Economics, 2009, 43(2):209-229.

[37] Elena G I. New directions for urban economic models of land use change: incorporating spatial dynamics and heterogeneity[J]. Journal of Regional Science, 2010, 50(1):65-91.

[38] Fahui W, Anzhelika A, Sergio P. Street centrality and land use intensity in Baton Rouge, Louisiana[J]. Journal of Transport Geography, 2011, 19(2):285-293.

[39] Michael B, Elena I. Accounting for spatial effects in economic models of land use: recent developments and challenges ahead[J]. Environmental and Resource Economics, 2011, 48(3):487-509.

[40] Klaus D, Songqing J. The potential of land rental markets in the process of economic development: Evidence from China[J]. Journal of Development Economics, 2005, 78(1):241-270.

[41] Douglas C M. An economic case for land reform[J]. Land Use Policy, 2000, 17(1):49-57.

[42] Robert A J, Tomas D B. Comprehensive regional modeling for long-range planning: linking integrated urban models and geographic information systems[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2000, 34(2):125-136.

[43] Jean C, Pierre W. Urban influences on periurban farmland prices[J]. European Review of Agricultural Economics, 2003, 30(3):333-357.

[44] Loren B, Scott R, Matthew A T. Local government behavior and property right formation in rural China[J]. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 2004, 160(4):627-662.

[45] Chengri D. Urban spatial development in the land policy reform era: Evidence from Beijing[J]. Urban Studies, 2004, 41(10):1889-1907.

[46] Jianquan C, Jan T, Mingjun P, Ningrui D, Peter H. Urban land administration and planning in China: Opportunities and constraints of spatial data models[J]. Land Use Policy, 2006, 23(4):604-616.

[47] Erik N, Michinori U, Stephen P. Voting on open space: What explains the appearance and support of municipal-level open space conservation referenda in the United States? [J] Ecological Economics, 2007, 62(3-4):580-593.

[48] Jiangang X, Banggu L, Qing S, Feng Z, Anxin M. Urban spatial restructuring in transitional economy-Changing land use pattern in Shanghai[J]. Chinese Geographical Science, 2007, 17(1):19-27.

[49] Beth M. Governance and land use decision-making in Russian cities and regions[J]. Europe-Asia Studies, 2007, 59(5):735-760.

[50] Erik L, Chengri D. Local officials as land developers: Urban spatial expansion in China[J]. Journal of Urban Economics, 2009, 66(1):57-64.

[51] 陈江龙,曲福田,等. 农地非农化效率的空间差异及其对土地利用政策调整的启示[J]. 管理世界,2004(8):37-42.

[52] 谭荣,曲福田. 农地非农化的空间配置效率与农地损失[J]. 中国软科学,2006(5):49-57.

[53] 杨志荣,吴次芳,等. 基于DEA模型的城市用地经济效益比较研究[J]. 长江流域资源与环境,2009,18(1):14-18.

[54] 张良悦,师博,等. 中国城市土地利用效率的区域差异——对地级以上城市的DEA分析[J]. 经济评论,2009(4):18-26.

[55] 谭荣. 中国农地非农化与农地资源保护:从两难到双赢[J]. 管理世界,2006(12):50-59,66.

[56] 韩纪江,任柏强. 非农建设用地指标的市场交易初探[J]. 广东土地科学,2011,10(6):29-33.

[57] 李晓,徐友全. 集体建设用地隐性流转问题研究[J]. 中国土地,2005(9):25-26.

[58] 叶艳妹,彭群,等. 农村城镇化、工业化驱动下的集体建设用地流转问题探讨——以浙江省湖州市、建德市为例[J]. 中国农村经济,2002(9):36-42.

[59] 蒋省三,刘守英.土地资本化与农村工业化——广东省佛山市南海经济发展调查[J].经济学(季刊),2004,4(1):211-228.

[60] 陈利根,丁火平,等. 集体建设用地流转制度的法经济学分析[J]. 经济体制改革,2006(4):27-30.

[61] 北京天则经济研究所中国土地问题课题组. 城市化背景下土地产权的实施和保护[J]. 管理世界,2007(12):31-47.

[62] 吕萍,支晓娟. 集体建设用地流转影响效应及障碍因素分析[J]. 农业经济问题,2008(2):12-18.

[63] 顾海英,赵德余. 农村集体建设用地流转的法律与产权问题[J]. 农业经济问题,2003(10):63-66.

[64] 高圣平,刘守英. 农村集体非农建设用地进入市场:现实与法律困境[J]. 管理世界,2007(3):62-73,88.

[65] 靳相木. 新增建设用地指令性配额管理的市场取向改进[J]. 中国土地科学,2009,23(3):19-23.

[66] 靳相木,姚先国. 农地非农化管理的分权取向改革及其情景模拟[J]. 公共管理学报,2010(3):10-20.

[67] 周靖祥,陆铭. 内地农村土地流转何去何从?——重庆实践的启示[J]. 公共管理学报,2011(4):85-95.

[68] 宋伟. 构建多主体利益均衡的建设用地制度框架[J]. 农业经济问题,2014(2):54-58.

[69] 汪晖,陶然. 论土地发展权转移与交易的“浙江模式”——制度起源、操作模式及其重要含义[J]. 管理世界,2009(8):39-52.

[70]唐健,谭荣. 农村集体建设用地价值“释放”的新思路——基于成都和无锡农村集体建设用地流转模式的比较[J]. 华中农业大学学报(社会科学版),2013(3):10-15.

[71]杨继瑞,汪锐,马永坤.统筹城乡实践的重庆“地票”交易创新探索[J].中国农村经济,2011(11):4-9,22.

[72]郭振杰. “地票”的创新价值及制度突破[J]. 重庆社会科学,2009(4):71-75.

(本文责编:王延芳)

How to Optimize the Spatial Allocation Efficiency of Construction Land in China:The Mechanism Reconstruction Based on the Experience from Local Governments

LIN Shan-lang, GUO Jian-feng, TAO Xiao-ma, SHI Jian-gang

(SchoolofEconomicsandManagement,TongjiUniversity,Shanghai200092,China)

Abstract:The basic conditions of more people but less cultivated field which determine that China must implement and adhere to the most stringent farmland protection regulations and the land conservation system. The whole results of the mechanism of land-use planning management in protecting limited farmland resources and making use of the construction land economically are unsatisfactory. Basing on the reflection the mechanism of the land-use planning management, this paper analysis the spontaneous reforms which from the different local governments, for example, the trans-regional trading of the quotas of the construction land in Zhejiang province, the trading of the turnover quotas of the construction land in Chengdu city and the land tickets of the quotas of construction land in Chongqing. The Market-oriented reform could make the efficiency of the construction land allocation more efficient, promoting the trans-region allocation of the construction land by introducing the market mechanism under the existing legal framework. This paper suggests gathering the quotas of the construction land, including the quotas which been from the non-agricultural cultivated land, the hook quotas of the urban construction land increase and rural residential land decrease. It would be achieved the cross-regional spatial allocation of the construction land quotas through the trading platform of the construction land. Then the value of the quotas could be manifested which from these cities in the less-developed regions, besides that those cities in the developed regions could obtain the quotas of the construction land. At last, the aim of the high efficiency in the spatial allocation of the construction land has been achieved through the specific projects.

Key words:the land system; the quotas of the construction land; market mechanism; spatial efficiency

中图分类号:F119

文献标识码:A

文章编号:1002-9753(2016)04-0058-13

作者简介:林善浪(1965-),男,福建大田人,同济大学经济与管理学院教授、博士生导师,博士,研究方向:区域经济与农村经济。通讯作者:郭建锋。

基金项目:国家社会科学基金项目“二元经济转型视角下的土地承包经营权流转与适度规模经营问题研究”(编号:13BJY091)、上海市重大决策咨询项目“上海农村集体土地直接入市模式和机制研究”(编号:10JC003)。

收稿日期:2015-11-05修回日期:2016-01-31