年轻夫妇“两头走”

班涛

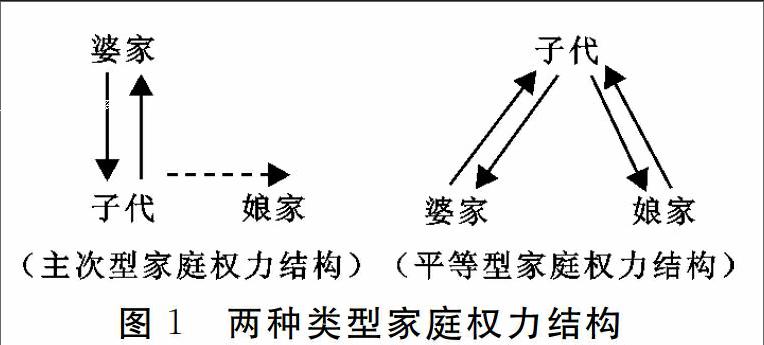

摘要:近年来,年轻夫妇“两头走”这一新型家庭居住模式逐渐在鄂西农村变得普遍起来。通过实地调查着重分析了这种物理空间意义上的居住模式重塑的微观家庭权力结构,进而探讨家庭成员间的权利义务关系的变迁。不同于传统从父居模式下的以男方父代家庭与年轻夫妇为主、女方父代家庭较为次要的主次型家庭权力结构,两头走的婚居模式形塑的家庭权力结构为男女双方父代家庭与年轻夫妇的三角平等结构。这对我们认识当下的代际关系与养老、年轻人的独立等问题有着现实意义。

关键词:从父居;年轻夫妇“两头走”;家庭权力结构

中图分类号:C912.3 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2016)02-0087-06

笔者在鄂西南杨村调研时发现,现在80后年轻人基本上都选择了不嫁不娶的“两头走”居住形式,且比例在不断增长。两头走即年轻夫妇没有自己独立的居所,在双方父母之间自由的轮流居住。不再有传统的彩礼与嫁妆,双方父母各自从自己的房屋中为年轻夫妇预留一部分房间,同时为他们添置基本生活用品。这一居住形态拓展了微观家庭权力结构发生的社会空间,从原来的核心家庭范围扩展到家庭联合体之间,进而家庭权力结构形态由主次型转变为平等型,家庭内部成员的权利义务关系内部也相应变迁。

一、问题的提出

学术界对于婚居模式与家庭权力结构的关注由来已久。婚居模式是家庭权力结构发生于其中的社会场域,同时也形塑着家庭权力结构内容。费孝通将传统乡土社会下的居住模式定义为从父居即子代成家后与男方父亲方面的亲属同居或住的相近,父系权威结构发生于这一社会物理空间,形成了父母处于主导,子代处于依附的家庭权力结构[1]。这种微观家庭权力结构的形成是与父代为家庭资源的所有者,掌握着资源的分配权的家庭财产性质结构、村庄社会流动程度低以及儒家伦理相适应的。李霞则试图回应当下传统的从父居情况下普遍出现“妻管严”的问题,将新娘在婆家地位增强视为来自娘家资源的支持,这是通过女性与娘家在婚后亲属关系继续保持实现的[2]。杨华则在村庄层面上探讨女性在脱离娘家后依托儿子与丈夫融入婆家,进而为婆家村庄所接纳,由此获得人生意义归属。女性在婆家的立足依托于丈夫与儿子,自身缺乏独立性,这有助于我们理解传统社会的女性弱势地位[3]。这些研究共同之处是在从父居婚居模式基础上探讨家庭权力结构以及深层次的妇女的人生价值归属问题。处在社会转型期的当下,笔者通过对鄂西南农村的实地调研发现超过一半的新婚夫妇婚后实行两头走婚居模式,这就需要我们超越从父居这一社会场域去探讨家庭权力结构。魏程琳、刘燕舞借助于两头走婚居模式理解纯女户家庭增多但从妻居比例并没有增加的学术问题,从而理解招赘婚姻在不同婚居模式下经历的变迁[4]。王会、狄金华更多从功能主义角度分析两头走这一家庭居住模式在川西平原较为普遍的原因,两头走更多发生于纯女户家庭,主要为了解决养老问题[5]。杜娟通过对澧县农村“双栖”婚居现象的关系,分析这种婚居模式对家庭权力结构与代际关系的影响[6]。范成杰、龚继红从空间社会学视角分析由华北农民“上楼”所引发的居住空间再造对家庭代际关系的影响[7]。笔者认为两头走这一婚居模式使得家庭权力结构发生的社会场域由男方父代家庭与年轻夫妇为主的双方关系扩展为男女双方父代家庭与年轻夫妇平衡的三方关系,从而家庭权力结构形态也相应经历着由主次型到平等型的变迁,年轻夫妇与双方父母形成平等的权利义务关系在一定程度上解释了代际关系趋于和缓。从家庭权力结构发生的社会场域视角理解家庭权力结构形态变迁,有助于超越传统的微观核心家庭分析框架,对我们理解当下年轻女性在婚姻中话语权的增强与趋于和缓的代际关系有着一定作用。

二、资料来源

杨村位于鄂西南,行政上隶属于宜市,是乡镇政府与集镇市场所在地,区位优越,水陆空交通发达。位于宜昌长江公路南端,居宜昌中心城区18公里、宜昌火车东站15公里,与三峡国际机场隔江相望,是通往川东、鄂西的咽喉要地,素有“楚蜀咽喉、鄂西门户”之称。境内长江岸线长13公里,清江岸线长5公里,是宜昌市重点规划的长江深水港口岸线。沪蓉西高速、翻坝高速、318国道、宜华一级公路在这里融会贯通。村庄内拥有土老憨、中华鲟鱼、钢球厂等一二十家企业,年产值达4.6亿元。本地人口1 423户,4 600人,现90%的人口属于失地农民,收入来源主要靠种柑橘、自产扫帚拖把与打工,人均年收入为1.5万元。

本文的经验资料来源于在村20天的实地调查,通过与村干部、小组长以及村民的访谈对村庄基本情况有了一定了解,在此基础上再对村里的两头走家庭进行了重点深入访谈。

三、两头走婚居模式的内涵与社会基础

家庭作为社会最基本的组成单元,承担着社会分子新陈代谢的继替功能。为实现这一功能,两性的繁衍与抚育成为必须。家庭功能的实现离不开具体的物理空间即居住场所。另一方面居住空间不仅实现着家庭继替的功能,更是社会文化规范得以传承的载体。传统乡土社会下的从父居很好地适应了父系权威伦理实现的现实需要。当下两头走婚居模式的内涵为首先年轻夫妇婚后无自己独立的居所,而是在双方父母之间轮流居住。即使不少年轻夫妇已经在城市购买了房屋,但也很少居住,买房主要为他们的孩子提供更好的教育环境。年轻夫妇婚后可以自由选择在哪一方父代家庭居住,居住多长时间等。其次两头走婚居模式下的缔结婚姻的形式为不嫁不娶,即男方父母不再需要给女方父母彩礼,女方父母也不需要给女儿嫁妆,双方父母各自在家里为年轻夫妇准备固定的房间与日常生活用品。再次,经济上年轻夫妇在结婚后与双方父代家庭保持独立,年轻夫妇对自己的收入具有支配权。年轻夫妇居住在哪一方父母家中,日常生活开支就由这一方父母承担承担,家务也主要由这方父母来做。最后,男女双方父代家庭与年轻夫妇形成较为对等的权利义务关系,年轻夫妇同时从双方父代家庭获得资源,同样对双方父代家庭也承担对等的义务如养老等。两头走婚居模式的兴起需要一定的社会基础:

1.从村庄社会性质上看,杨村属于离散型的原子化村庄,家族认同与宗族观念较弱[8]。杨村水陆交通便利,村庄与外界联系较多。改革开放后,市场经济观念较早渗入进村庄,村民对理性、法治、自由等观念较易形成认同。大部分村民以种柑橘与做扫帚和拖把的家庭作坊为生计模式,扫帚、拖把大多为自产自销,在跑推销的过程中自然了解到外面更多的信息,思想观念也变得更为开放、包容。体现在生育观念上,传统的传宗接代与延续香火、多子多福等观念在这里解体的更早,杨村的计划生育工作一直以来只需要平和的做思想工作即可完成,没有出现强制结扎等现象,绝大部分村民秉持生男生女都一样的观念。

2.年轻夫妇中的女方父母对养老的现实考虑。一直以来乡村社会家庭承担着养老主导责任,儿女尤其是儿子在父母的养老上具有不可推卸的责任。在传统乡土社会生儿子不仅有着传宗接代的本体性价值追求,而且有着养儿防老的实用价值。女儿则是“嫁出去的人,泼出去的水”,只需逢年过节给父母买点吃的穿的尽下心意即可。然而,自从20世纪七八十年代将计划生育定为国策以来,独生子女与纯女户的高比例,使得女儿养老成为必须。现代市场观念较深地向村庄渗透,使得村民降低了传宗接代的本体性价值追求,从而弱化了养儿防老的性别偏好,女儿与儿子在养老上具有同等责任。两头走婚居模式保证了新娘对自己父母的生活照顾,因为女儿较之于儿子可以做到更为温和细致的照顾并与父母较多的情感互动,在实用性养老功能上往往比男性更有优势。田瑞靖通过对鄂中L村的调查,发现招赘婚姻是确立女儿养老身份的仪式过程,是实现女儿家庭养老功能的重要手段[9]。

3.年轻女性对个体私人自由权利的考量。随着村民外出务工增多,乡村社会的流动性大大增强,村庄与城市间联系紧密并形成一个不可分割的整体,全国婚姻市场也随之形成。根据国家统计局2013年数据,当前的男女性别比为105:100,女性在婚姻市场中处于明显的优势地位。杨村不仅处于年轻女性在婚姻市场中的优势地位的大的社会背景下,而且由于拥有较多的企业,务工与做生意的机会增多,村民的家庭条件相对于周边村庄优越,自然更加增强了杨村的年轻女性在婚姻市场中的话语权。另一方面在经历了新中国成立后的妇女解放与男女平等的意识形态宣传后,女性追求自由独立获得了合法性认同。在年轻女性看来,传统的父系权威规范是封建思想的代表,使得女性自身无独立性,只能被动依托丈夫和儿子融入到婆家,严重束缚了个体自由。女性在婆家始终作为外人,生活的既不自在,又不自由。因此,通过实行两头走的婚居模式,年轻女性可以自由地选择在娘家与婆家间居住,在她们看来,娘家是温暖的港湾与情感的避风港,在空闲时间的安排与经济收入上有着自己的支配权,因而年轻女性有着追求个体独立生活的向往。

四、不同婚居模式下的家庭权力结构

婚居模式作为家庭权力结构发生的社会场域与承载社会文化规范的空间载体,从年轻夫妇婚后的认同与归属单位来看,不管是从父居还是两头走,对丈夫而言不存在改变归属问题,认同与归属更多是对媳妇而言,因而我们以媳妇作为分析视角。在从父居模式下子代更多归属于婆家,而与娘家处于脱域关系。子代更多与婆家发生代际资源向下输入与代际反馈等权利义务关系,而与娘家则处于弱关联。在新型的两头走婚居模式下,缔结婚姻的方式为不嫁不娶,娘家不再处于依附性与附属性位置,而是与婆家一起与子代发生平等的资源输入与反馈的权利义务关系。具体而言,两种结构见图1所示。

(一)从父居模式下的主次型家庭权力结构

1.子代与婆家发生实质上的权利义务关系。首先,从父居模式下子代与婆家各自享有权利与承担义务。子代享有的权利主要体现在从父母那里获得建立自己小家庭的资源。在传统乡土社会,土地作为主导的生存资源所有权掌握在父母手里,父母在子代成家后通过分家析户给予子代一定的生存资源。父母对资源分配的决定权、儒家伦理规范以及乡土社会的封闭性与稳定性保障了父系权威,在家庭中子代更多是被动的服从。现在子代可以通过务工来获取生存资源从而降低了对父母的依赖,但是为儿子建房娶妻仍为父母愿尽的义务。现在很多地方彩礼、三金、衣服、房屋等加在一起高达一二十万,不少父母为了给儿子娶媳妇而不惜借贷,甚至高利贷,所承担的压力不断增长。当父母未能完成“自己的人生任务”时就会遭到村庄社会的负面评价,同时父母也会感觉愧对儿子。另一方面,父母享有要求子代进行代际反馈的权利,在年老时要求子代提供基本的生存资源与日常照顾等。除了养老方面的责任,为父母送终同样是儿子的义务,丧事的操办与费用大部分都由儿子负责。当子代在为父母养老送终的义务上做的不足时同样也会被村庄社会贴上不孝的标签。其次,女性对婆家的归属与融入。从父居的婚居模式下结婚这一象征仪式意味着女性开始融入婆家,而男性则不存在融入与归属的问题。女性依托于丈夫与儿子,方可被婆家认同为自己人,与婆家发生权利义务关系。在传统乡土社会女性需要认同既定的父系权威规范,更多扮演着服从角色,当女性出现越轨行为,偏离儒家伦理规范的要求时就会对其行为进行制裁。如体现在电影《被告三杠爷》中三杠爷对于打骂婆婆的不孝妇女在公共场合猛烈批评并将其强行拉去游街。另一方面,女性更希望在自己与丈夫、子女组成的核心家庭中寻求归属与安全感,这对大家庭而言即是一种离心力,加上代际之间居住空间的紧密,生活方式的差异与日常交往互动的频繁难免造成女性与婆家关系紧张,主要为婆媳之间的矛盾冲突。刘燕舞、桂华将婆媳之间的对立冲突的性质概括为“情感型”,以区别于村民相互之间的“利益型”冲突[10]。婆媳冲突具有很强的模糊性,很难厘清对错。女性由于婆媳关系紧张而无法融入婆家,又刚进入一个陌生社区,未能与其他村民建立情感联系,选择极端的自杀方式,以此希望舆论为自己伸张正义。

2.子代与娘家保持形式上的权利义务关系。首先,子代与娘家的脱域关系使得各自维持象征性的权利义务关系。家庭财产的分配与继承一般在男性亲属之间进行,首先为儿子,其次为侄子,叔伯等,从父亲的直系男亲属按照亲疏远近的差序顺序进行选择,父母一般除了给予女儿一份象征性的嫁妆之外不会给予其他家庭财产。与此相对等的是女儿对父母没有义务性的赡养责任,更多是自愿性的,在逢年过节探望父母时买点吃的或衣服鞋子等物品表示下心意即可。倘若女性主张拥有父母的财产权利就会受到父亲直系亲属的反对,同样父母如果强制要求女儿进行代际反馈时,就会给女儿添麻烦,造成女儿在婆家立足困难,不为婆家接纳,进而很难在婆家融入与归属。其次,子代与娘家的脱域关系还体现在日常情感互动层面。结婚仪式即通过一套象征性的社会化机制将女性与娘家的关系由自己人变为亲戚关系[11]。为了缓解女性刚进婆家之后的不适应,社会规范形成了一定的过渡期即“阀限”阶段,一般以生儿子为节点,在结婚后的两三年之内对于女性回娘家,社会舆论是持同情与包容态度的。但在生儿育女之后女性就需要与娘家脱离,降低回娘家的频率和次数,除非在一些受到社会认可的特殊节日或场合。社会规范规定女性回娘家的身份转变为尊贵的客人,具体体现为在上席时需要坐在特定的位置,娘家不能为嫁出去的女儿准备固定的房间,嫁出去的女儿不能在娘家过夜等。当女儿出现越轨情况时,则会受到娘家村庄舆论的负面评价,认为这是因为父母未能将女儿教育好,对父母的社会声誉与地位产生消极影响。

女性从娘家所获得的情感支持更多为底线的生存救济,特别是身体权利遭受到婆家的不公待遇,如喝药自杀等,这时娘家会去婆家讨个公道,将婆家的锅碗瓢盆打碎,并要求一定的赔偿,俗称“打人命”。因为女儿与父母的血缘关系仍然一直存在,是无法脱离的,身体发肤受之父母,当女儿的身体受到侵害时父母有义务为其伸张正义。对于日常的婆媳纠纷以及年轻夫妇间的争执娘家则不牵涉进去,女儿在回娘家向父母诉苦时父母往往也是扮演劝和的角色,甚至会主动让女婿过来将女儿接回家。娘家作为外人对女儿与婆家的矛盾进行干涉缺乏社会认同的合法性,并且强制干涉之后反而造成女儿与婆家关系的僵化与断裂,女儿更难以在婆家立足。

(二)两头走模式下的平等型家庭权力结构

随着计划生育政策实施所推动的生育行为的转变以及女性在婚姻市场中的优势地位,基于女性追求个体自由权利与父母养老两方面的理性考量,两头走婚居模式逐渐兴起。在这种新型婚居模式形塑的家庭权力结构下,娘家不再处于传统婚姻形态中的附属性位置,婆家与娘家家庭地位趋于平等化,从而婆家、娘家与子代形成稳定的三角结构。具体而言,这种平等型家庭权力结构具有如下特征:

1.嫁出去的女儿与娘家自己人关系的保持。两头走婚居模式下子代可以在婆家与娘家间自由居住,时间的长短更多取决于子代与娘家、婆家性格脾气是否相投,子代具有选择权。嫁出去的女儿回娘家不再受到社会规范的约制,不再有频率与次数的限制。对于娘家而言,嫁出去的女儿仍是娘家的成员与自己人,不再像从父居模式下只能归属于婆家。子代居住空间的扩展与多元化,使得女儿与娘家亲密关系得以续接,特别是日常性的情感联系,为嫁出去的女儿缓解在婆家的紧张情绪提供了情感宣泄的安全阀,且这种情感矛盾通过分离的时空场域而得以淡化,从而代际关系相较以前趋于缓和。在两头走情况下娘家对子代家庭事务主动介入的程度增强,他们在子代发生矛盾时进行劝和。娘家不再仅仅享有对嫁出去女儿身体不受侵害的底线权利,而是积极确保嫁出去的女儿在婆家生活幸福与情感满足。

另一方面,两头走婚居模式下子代不仅与娘家小家庭维持自己人关系,而且仍作为娘家村庄共同体的一员,嵌入进村庄社会关系网络中,与其他村民相互间进行人情往来。在杨村绝大部分村民都种植一定数目的柑橘,相互间帮工较为普遍,不少两头走的子代积极给娘家村庄的村民帮忙以及参与到其他村民建房与红白喜事等活动中。同时在村庄选举这些公共活动上娘家村庄也会给予两头走的子代参与的权利,杨村就有女婿在娘家村庄因为懂得为人处事,做事公道而被选举为村民代表。

2.婆家、娘家与子代间均等的权利义务关系。一方面,两头走婚居模式下子代享有从婆家与娘家双方获取资源的权利。在从父居模式下子代更多从婆家获取建立自己小家庭的资源,出嫁后的女儿除了获得象征性的嫁妆之外没有权力要求其他家庭财产。另一方面在子代获取资源的时间节点上,两头走婚居模式下则为日常性的,在子代购房、买车、做生意等时会尽力支持。从父居模式下子代获取资源更多为结婚以及分家析户等重大仪式场合。在两头走婚居模式下娘家与婆家是均等化的向子代输入资源,娘家力图与婆家保持平等地位。

案例1.2组付某,女,27岁,2011年嫁到杨村,现有一个3岁的儿子。娘家在长阳县,与婆家相距20多公里。付与老公两人都是独生子女,为了兼顾双方父母,很自然的采取了两头走的婚居模式。付的儿子患有肌肉扩张症,常年需要在宜昌医院做康复治疗,付在医院旁边租了间房子专门照顾儿子,家庭收入主要靠丈夫在正大公司销售饲料,每个月租房子、生活开支与儿子的治理费用加在一起要6 000多元,因而单靠丈夫无法维持。付在回娘家时父母知道她的难处,经常宽慰她,平均每个月都会给她两三千元,很大程度上缓解了他们的经济压力。

以上案例表面,两头走婚居模式下,在子代家庭遇到困境时娘家也会尽力扶助,这种扶助更多为日常性与常规化的,子代在婚后仍与娘家保持着紧密联系,子代不仅从娘家那里获得精神方面的情感支持,而且也能获得物质资源。娘家与婆家相比不再是可有可无的象征性角色,而是与婆家处于平等地位。

与子代同时从娘家与婆家获取资源的权利相对等的是子代需要对娘家与婆家承担相等的义务。女儿在家庭养老中的地位和作用由过去的“非正式支持”转向“正式支持”,甚至是“支持主体”[12]。嫁出去的女儿为父母养老是应尽的义务,不再与儿子有养老上的性别差异,在未能尽到养老责任时同样会受到村庄舆论的负面评价,在父母选择通过司法渠道要求女儿承担养老义务时村庄社会会予以支持。

3.婆家、娘家对子代家庭决策的民主化参与。在从父居模式下子代家庭在做出重大决策时婆家往往参与进来,在传统乡土社会父系权威的行使使得家庭决策的决定权掌握在男方父亲手里,“父母命不可违”成为基本信条。进入到现代社会后,父系权威的衰落与自由民主的理念的兴起,子代相较传统社会独立性增强,在进行家庭决策时会与父母商议,听取父母意见,如村民王某本打算买辆20多万元的小汽车,在父母表达了不同意后取消了买车计划。这里讲的父母为男方父母,在传统乡土社会从父居模式下,娘家一直被排斥在参与子代家庭决策的权力之外,其作为外人缺乏参与的合法性。在两头走婚居模式下娘家与婆家对子代而言都是自己人,子代在做家庭决策时需要娘家的意见与资源扶助,娘家获得了对子代家庭决策参与的权力。家庭决策的协商民主化,特别是在做投资决定时,使得子代能够整合娘家与婆家双方的经济资本与社会资本,以及充分采纳父母们的丰富的社会经历所提供的稳重的意见。

案例2.村民李某,33岁,2008年结婚,现有一个7岁的儿子。李某媳妇属于邻村,两家相距不过10分钟路程,考虑到岳父母只有两个女儿,为了能照顾到双方家庭,李某就同意了两头走。2010年李伟在外打工回家,想做点小生意,准备开一家小饭店,在和双方父母协商后,获得了他们的支持。装修酒楼时花了8万元,男女双方父母各给了2万元,且开酒楼所用的房子为岳父母的。2012年为了儿子上学方便,在和双方父母商议后,李伟在宜都买了套学区房,花了20多万元,双方父母各给了4万元。

以上案例表面,子代在做家庭决策时会与男女双方父母商议,听取他们的意见,父母的意见起着很大的作用,一般在获得他们的支持与肯定后,子代才会实施。娘家与婆家处于平等的位置,各自意见的效用与最后能否被子代采纳,取决于对实际情况的分析的合理化程度。

五、结语

既有的关于家庭权力结构的研究,通过将现代理性社会与传统乡土社会进行对比,家庭权力形态在学者亢林贵看来经历了从父权到平权[13],郝亚光则概括为从垄断到平权[14],闫云翔则认为现在家庭关系不再是以父子这一纵轴为主轴,而是转变为夫妻之间的横轴[15]。这些研究者的观点具有很高的一致性,一致认为随着现代市场经济发展进一步深化,人们对理性、自由与平等等观念认同加深并不断向家庭生活渗入,夫妻之间交往逻辑逐渐以追求独立自主与情感满足为主导。郝亚光从社会化分工角度分析家庭权力结构内容的变化,闫云翔则从家庭居住空间形态进行探讨,在现代理性社会下家庭居住空间日益注重私密化与去等级化。这些研究将对家庭权力结构形态的探讨放在婆家与子代组成的社会场域中,未能将娘家包含进来,忽略了娘家在此当中的地位与作用。本文试图从婚居模式这一社会空间形态视角探讨娘家、婆家与子代三方主体形成的家庭权力结构变迁。在从父居的婚居模式主导下,女性成家后就成为婆家的人,只能归属于婆家,这就需要与娘家脱离亲密关系,社会规范严格限制女性回娘家的频率与次数,娘家对女性的支持只能为底线的生存救济,日常情感互动则是缺失的,这就形成了以子代与婆家间的权利义务关系为主,而娘家则被区隔,处于次要位置的主次型家庭权力结构。随着市场理性观念的进一步渗入,在杨村这种“原子化”村庄,传统父系权威与伦理规范不断瓦解以及子代追求私人自由权利与娘家对女儿养老的现实需要等多种因素推动着两头走这一新型婚居模式兴起。在两头走婚居模式下,娘家、婆家对子代享有均等的权利义务,嫁出去的女儿与娘家仍然保持自己人关系,家庭决策趋于民主,家庭权力结构演变为平等型的新形态。娘家开始积极为嫁出去的女儿提供日常情感支持,向其输入资源,这有利于婆媳关系趋于缓和。另一方面两头走婚居模式满足了女性在自己核心小家庭内部建立安全感与归属的要求,这种安全感是高度情感性与独立的,不再像从父居模式下女性依托丈夫与儿子这一血缘中轴将自己与祖先联系在一起从而获得超验的人生意义与归属。

当前中国农村正经历前年未有之大变局,家庭层面也在相应的经历着转型,婚居模式由从父居向两头走的变迁形塑了不同的家庭权力结构,推动了家庭权力结构由主持型向平等型的转变。这为我们理解当下女儿养老、代际关系缓和以及子代追求自由独立的私人权利等问题提供了一个分析视角。

参考文献:

[1]费孝通.乡土中国 生育制度[M].北京:北京大学出版社,2009:182186.

[2]李霞.娘家与婆家[M].北京:社会科学文献出版社,2011:2022.

[3]杨华.隐藏的世界[M].北京:社会科学文献出版社,2012:2834.

[4]魏程琳,刘燕舞.从招郎到“两头住”:招赘婚姻变迁研究[J].南方人口,2014(1):5968.

[5]王会,狄金华.两头走——双独家庭混合居住的新模式[J].青年研究,2011(5):912.

[6]杜娟.农村“双栖”婚居现象初探——基于澧县柳荫、国富、白合三村的调查[J].怀化学院学报,2013(9):1114.

[7]范成杰,龚继红.空间重组与农村代际关系变迁——基于华北李村农民“上楼”的分析[J].青年研究,2015(2):8596.

[8]贺雪峰.论中国农村的区域差异——村庄社会结构的视角[J].开放时代,2012(10):108129.

[9]田瑞靖.乡土社会中的“女儿养老”:实践机制及其效果——基于鄂中L村的调查[J].南方人口,2013(9):1.

[10]刘燕舞、桂华.论自己人纠纷与外人纠纷[J].周口师范学院学报,2011(1):712.

[11]杨华.传统外婚制下娘家与出嫁女关系问题的再认识[J].南方人口,2011(5):1626.

[12]何绍辉.农村家庭养老“女儿化”倾向探源[J].中国国情国力,2010(7):1516.

[13]亢林贵.从父权到平权——中国家庭中权力变迁问题探讨[J].山西青年管理干部学院学报,2011(1):9194.

[14]郝亚光.家庭权力结构:从垄断到平权——劳动力社会化对农村家庭权力结构的冲击[J].华中师范大学研究生学报,2008(2):14.

[15]阎云翔.私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系(1949-1999)[M].龚小夏,译.上海:上海书店出版社,2009:100102.

Abstract:In recent years, a new family living pattern of young couples “two sides to walk” gradually becomes common in the countryside of West Hubei. In this article, based on field surveys, we analyze the living pattern relied on this sense of physical space remodeling microscopic family power structure, then discuss the changes of the rights and obligations among family members. Unlike the kind of “primary and secondary” family power structure based on the traditional habitat mode of living with the husband's parents families, in which the husbands parents families are more important than the wifes, the new living pattern of young couples “two sides to walk” shapes the triangle equality family power structure of young couples and both of their parents families. This is significant for us to understand the issues of intergenerational relationships, pension and young peoples independence.

Key words:live with parents; two sides to walk ; family power structure