造纸废水深度处理技术现状及应用案例探析

董亚荣

(中国环境管理干部学院,河北 秦皇岛 066004)

造纸废水深度处理技术现状及应用案例探析

董亚荣

(中国环境管理干部学院,河北 秦皇岛 066004)

文章在总结造纸行业废水来源及水质特征的基础上,归纳分析了造纸废水深度处理技术的实用方案,提出以膜技术为核心的深度处理及回用工艺,并总结了回用工艺运行过程中需重视的技术问题。

造纸废水;深度处理;膜技术;案例分析

Present Situation and Application of Advanced Treatment Technology for Papermaking Wastewater

制浆造纸行业是“高耗水、高污染”行业,我国的年排放量达49亿吨,占全国工业废水排放总量的17%,COD排放量占全国工业废水排放总量的32%,废水中含有较多的半纤维素、细小纤维、木质素、无机填料、染料、油墨等,具有排水量大、污染物成分复杂、可生化性差、COD和SS含量高等特点。2008年6月,国家环保部颁布了制浆造纸工业废水污染物排放标准(GB3544-2008),与原标准比较,新标准中COD、BOD、SS排放指标分别减排76%、90%、88%,增加了色度、氨氮、总氮、总磷和AOX排放指标的要求,这无疑提高了对造纸行业废水处理技术的要求。虽然各地政府采取了行政手段,造纸企业也采取相应的措施来降低企业水污染,但经过二级生化处理的造纸废水仍达不到新标准的要求,存在有机物含量高、色度高的问题,因此有必要对其进行深度处理以实现达标排放,甚至能够回用。这对减少废水的排放、削减企业的排污费、减少水资源的消耗方面具有十分重要的意义。

1.造纸废水的来源、特征

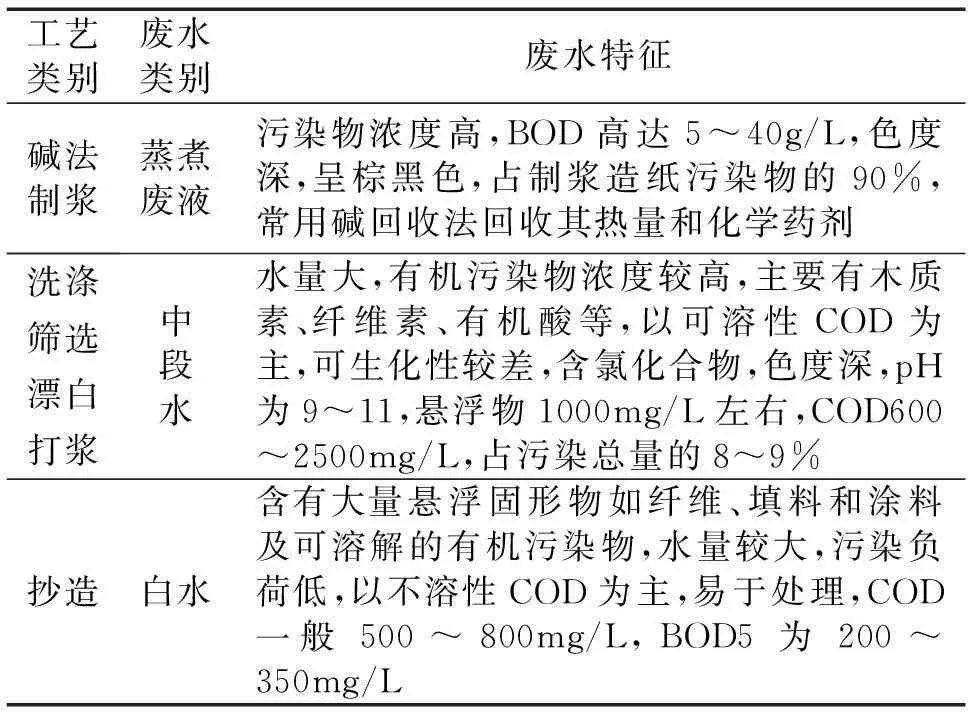

造纸废水主要来自造纸生产中制浆和抄造两工序,产生三类废水:黑(红)液、中段水和纸机白水,其中黑(红)液污染最为严重,需单独处理,回收有用物质。造纸生产过程各环节废水特征如表1所示。

表1 制浆造纸过程各环节废水特征

2.造纸废水深度处理技术

根据处理技术的发展和水质回用要求的不同,近年国内采用的较为实用的处理方案有以下几种:

(1)二级生化出水—超效浅层气浮—排放。叶苍等人在原有的3万t/d的废水处理设施上增加了超效浅层离子气浮法深度处理设施,采用气浮絮凝法,利用浅层气浮处理并加入化学絮凝剂,使二沉池出水的COD从原来的300mg/L以上降至90mg/L以下,达到了制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008)的要求。

(2)二沉池出水—混凝—Fenton氧化—砂滤工艺,出水水质较好而且稳定。砂滤池出水经清水泵提升至厂区回用水管网回用,补充生产用水,多余出水排入城镇污水处理厂继续处理。该处理工艺可有效地削减各污染物的排放量,从而大大减轻制浆造纸废水对当地地表水环境的污染。王小聪等人应用此工艺处理二级生化出水,可使废水COD<60mg/L,SS<10mg/L,运行成本远低于O3预氧化-BAF等其他深度处理工艺,具有较好的经济效益和价格优势。

(3)电化学技术与固定化微生物技术联合。冯晓静等人应用此工艺处理山东某造纸厂二沉池出水,COD、色度去除率分别为90.2%、97.1%,完全可以达到GB3544-2008的排放要求。同时还可以降低废水的电导率,降低废水中溶解性木素及木素生化衍生物的含量。

(4)二级生化出水—漆酶生物技术—絮凝沉淀。由于处理后的废水仍含有一些小分子难降解木素,通过添酶协同松柏醇可有效的去除废水中的可溶性木素及衍生物,使木素、COD和色度的去除率分别达81.4%、86.9%、84.6%,达到排放标准。

(5)人工湿地。人工湿地是一个综合的水处理生态系统,利用净化功能结合闲置的土地资源实现废水处理的最佳效益。具有工艺简单,运行费用低,缓冲容量大等特点。河南新密市长胜纸业采用混凝沉淀+YSH-人工湿地系统工艺,出水COD 100mg/L,BOD5 40mg/L,SS 100mg/L,湿地处理成本小于0.3元/m3;黑龙江省某造纸厂采用1#湿地(兼冬储池、应急池)+2#湿地(生物增强池),进水水质COD为150mg/L,SS为50mg/L,出水水质COD低于50mg/L,SS低于20mg/L,运行费用0.0018元/m3。但是,人工湿地系统应用存在土壤盐分积累问题,受气候条件的影响,这也是制约人工湿地法在北方地区应用的一个主要原因。

2.2 膜技术在造纸废水回用中的应用

膜技术是一种新型的处理技术,既能净化水体,去除废水中的有机物、硬度和大部分离子,达到工艺回用水的要求,又能回收有用物质,实现造纸行业的零排放,节约水资源,降低生产成本,具有实用性和经济性。目前,国内采用膜分离技术及其组合工艺进行造纸废水回用的典型案例如表2。

表2 膜技术用于造纸废水回用的典型案例

造纸废水回用要重点解决两方面问题,一是脱色,二是脱盐,针对回用工艺的水质要求不同选择经济合理的处理工艺,降低回用成本,实现经济社会效益最大化。臭氧具有氧化生物难降解有机物和高效脱色效果,活性炭具有很强的吸附和过滤作用,混凝气浮可去除废水中油类、不溶性物质,很大程度地减轻了纤维素等对MBR膜的污染。MBR具有较高的污泥浓度,提高了生物降解能力,无需单设沉淀池,优于其他工艺。因此,建议一体化造纸废水回用工艺为:造纸废水—混凝气浮—MBR—(臭氧氧化—生物活性炭)—超滤—纳滤或反渗透—出水回用。

3. 造纸废水回用存在的问题

3.1 无机盐的累积

造纸生产过程和废水处理中通常会投加一些化学药剂,造成阴离子的富集,若全部回用对纸张施胶度有较大影响,同时使废水的可生化性降低,增加废水处理难度,因此,不建议全部回用,回用比控制在60%以下。

3.2 膜污染及膜劣化

膜技术应用于造纸废水回用具有微生物法、物理化学法无可比拟的优点,但其运行过程中产生的膜污染及膜劣化问题是制约其广泛应用的瓶颈,因此,为了减少其影响,可采取相应控制措施,通过对料液进行适当的预处理,调节pH值,选用抗污染、耐酸、耐碱和耐溶剂的膜材料,并定期进行膜清洗,可以有效地延长膜的使用寿命。

3.3 浓缩液的处理

超滤、纳滤与反渗透技术,有望实现造纸废水的零排放,但分离过程中被截留的杂质废水中形成含盐量高、成分复杂、浓度高的浓缩液,制约着膜技术的发展,需采取集中、综合处理,如采取蒸馏结晶措施。

3.4 经济与技术的统一

上述各类造纸废水处理工艺均可满足废水回用要求,但操作技术和处理费用较高,规模较小的企业难以承受,只对于大型造纸企业具有一定的经济效益和环境效益。

4. 结语

(1)造纸行业生产工艺复杂,用水量大,产生的废水具有排水量大、污染物成分复杂、可生化性差、COD和SS含量高、色度深等特点。

(2)深度处理技术日趋完善,充分考虑各种技术的优缺点,采用各种工艺联合处理,往往可以达到更好的效果。其中,膜技术及其组合工艺是造纸废水回用的首选,建议一体化造纸废水回用工艺为:造纸废水—混凝气浮—MBR—(臭氧氧化—生物活性炭)—超滤—纳滤或反渗透—出水回用。

(3)造纸废水回用比不宜过高,应防止无机盐的严重累积,否则将对生产产品和污水处理系统产生影响,同时建议膜分离过程中重视浓缩液的有效处理和膜污染防治。

[1]叶仓. 超效浅层离子气浮法在造纸废水深度处理中的应用[J].中国造纸, 2013,32(2):48~51

[2]王小聪. 制浆造纸废水深度处理研究[J].中国造纸, 2012,31(12):45~47

[3]冯晓静, 谢益民, 洪卫. 电化学-固定化微生物技术联合深度处理制浆造纸废水[J]. 中国造纸, 2007, 9(26): 22

[4]李爽, 耿峰, 刘侨博等. 人工湿地深度处理造纸污水尾水的工程应用[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版), 2014,30(6):668~671

[5]王森, 李新平, 张安龙, 等. 膜分离技术深度处理造纸废水的研究[J]. 中国造纸学报, 2013,28(2):15~18

[6]张义华, 张华东. 制浆造纸废水回用运行实践[J]. 中国造纸, 2011,30(7):45~47

[7]杨志猛, 王明月, 曹井国, 等. 组合生物膜与Fenton联合工艺对制浆造纸废水深度处理研究[J]. 水处理技术,2015,41(6):112~115

[8]张景丽, 曹占平. 造纸废水处理及回用工程[J]. 给水排水, 2009,35(3):69~71

DONG Ya-rong

(Environmental Management College of China, Qinhuangdao 066004)

On the basis of summing up the source and water quality characteristics of the wastewater from the paper industry, the practical scheme of advanced treatment technology of papermaking wastewater were summarized. The advanced treatment technology and reuse technology taking membrane technology as the core were proposed. The technical problems needed to be paid attention to in the process of operation of the reuse technology were summarized.

papermaking wastewater; advanced treatment; membrane technology; case analysis

2015-11-17

河北省高等学校科学研究计划《电-Fenton/砂滤组合工艺应用于造纸废水深度处理回用的可行性研究》(Z2015032);

《污水处理厂尾水资源化利用技术的研究》(QN20141209)。

董亚荣(1983- ),女,硕士研究生,中国环境管理干部学院讲师,从事环境保护研究与教学工作。

X703

A

1671-3974(2016)01-0060-03