从中心到边缘:民初“海上流人”的结社或雅集新论

潘静如

(北京大学 中文系,北京 100871)

从中心到边缘:民初“海上流人”的结社或雅集新论

潘静如*

(北京大学 中文系,北京 100871)

近代是中国历史上的转型期,在社会结构、政治制度发生巨大变化的同时,传统文化也陷入了空前的危机。遗老作为一个引人注目的群体,无疑充当了传统文化的活的载体。他们的雅集或结社活动,虽然不管在形式上,还是在功能上,与传统的诗词结社是一脉相承的,但是有着鲜明的时代特征:他们的身上带有强烈的文化守护者的意味。上海作为一个自19世纪中叶就开埠的现代租界,居然在民国之际,成为了遗老的聚集地;从流落租界,到安于租界,并进行结社酬唱,牵涉到极为复杂的历史变革与文化心态。

诗社;上海;清遗民;沈曾植;李详

从鸦片战争以来,上海就一直充当着中国通往“现代”的入口,成为租借地的“成功典范”(the concessions as a model)。到19世纪末,西方人把它视为可以同伦敦、巴黎相媲美的国际大都市[1](P109)。作为十里洋场,上海既是输入西方文明的中心和先锋,又有着高度的商业化以及相应的包容性,这使得许多中国士绅从最初因为太平天国之乱而被迫避居上海(租界),逐渐开始主动选择移居上海。很快,租界华洋分居的限制开始变得松动,并引发了一连串的市政变革。一般来说,文学、电影或建筑常常成为考察殖民地都市文化的焦点。但大多数研究者所谓的文学,常常指“新文学”,也就是五四以后建构起的文学观念和体式。实际上,“旧文学”与作为租界的上海同样有极紧密的联系,在民初遗老那里表现的尤为突出。如果说,在西方侨民的眼中,上海是一个极具魅惑力的异托邦(heterotopia)①异托邦理论是福柯所发明的,旨在强调现实存在的、不同于自我的他者空间。参吕超《海上异托邦——西方文化视野中的上海形象》,黑龙江大学出版社2010年版。,那么对于中国人尤其是那些侨居在此的士绅而言,上海又是怎样的存在?这些士绅又将如何自我界定?特别是胡思敬曾对民国初年清遗民麕集上海的现象发出了这样的感慨:

今日之乱,故所未有;今日避乱之方,亦古所未闻。[2](P216)

到洋人租界去是一个全新的“避乱之方”。这对清遗民而言意味着什么?

一“海上流人”:尴尬的双重身份

辛亥以后,中国发生了翻天覆地的变化。很多以前的官员或士绅迅速迁居上海,成为这个大都市的一员。上海的人口一直在变化,仅以租界而言,不同的专著给出的各年代人口统计就已说法不一。进一步的定量分析,比如有多少是普通的工人,多少是无业游民,多少是士绅阶层之类就更加困难了。总的来说,民国初年无疑是士绅(包括前清官员)迁居上海的高峰段之一。这些士绅的成分和具体构成很复杂。我们只限定在那些失意者身上,即辛亥之后避居上海的士绅群体。这表明那些很早以前就在上海生活和发展的士绅,以及那些因民国成立出于某种积极响应而辐辏上海的士绅或新型知识分子不在考察范围内。之所以作这样的处理,是因为这些失意者身上有着更为复杂的形态,值得作为一种范式来对待。

从文学文本来看,“流人”成了他们的自我定位。在辛亥后迁居沪上的沈曾植诗中,这样的表述随处可见:“永嘉为记流人目,昼闭荆门草色深”[3](P609);“舍卫园林多长者,永嘉名士是流人”[3](P618);“寒食王周三月春,还家上冢越流人”[3](P791);“梦游建德乡非远,簿记流人客未归”[3](P832);“半生长作越流人,辜负淡妆浓抹妩”[3](P833);“长为越流人,跼顾重行行”[3](P905);“华亭吾故县,未肯仞流人”[3](P996);“他乡共入流人簿,闭户谁知纣绝天”[3](P1105);“再见如隔世,流人不繇赀”[3](P1186)。这些诗句里,有两个不同的古典或原典。一个是《世说新语》刘峻注引用书目有《永嘉流人名》,叶德辉考察说:“《旧唐书》职官类有《晋永嘉流士》十三卷,云卫禹撰。”[4]这个切其身世和心境。另一个出《庄子·徐无鬼》:“子不闻夫越之流人乎?去国数日,见其所知而喜。去国旬月,见尝见于国中者喜。及期年也,见似人者而喜矣。不亦去人滋久,思人滋深乎?”[5](P816)这个典故既切心境,也切籍贯。

实际上,关于流人,还藏有一个今典。尹炎武《朱李二先生传》说:“(李详)先生目击横流,常有所感,拟纂《海上流人录》。”[6]李详是民初流寓上海的士绅之一。沈诗首次出现“流人”这个词就是在《答李审言》诗中。不用说,李详把撰述《海上流人录》的想法告诉了沈曾植。自那以后,流人这个词成了沈诗的高频词,说明触动了他的内心世界。叶昌炽有一首诗题目较长:“三叠前韵,赠审言,闻撰《海上流人录》,正在征求事实,此汝南月旦评也,以俟后贤,不亦可乎,并以讽之。”[7](P169-170)同样说的这件事。另据叶氏日记,李详为此而先行撰述的《海上流人录征事启》是经徐乃昌“袖交”[8](P525)给他阅读的。看来,李详这个想法在圈子里流播很广,很快博得了大家的同感。陈三立一次次吟道:“流人蝟集蚁旋磨,眼穿禹域摇归心”[9](P273),“谁念功名归健者,聊同哀乐作流人”[9](P643),“卷怀杂流人,湖海答孤啸”[9](P647)。瞿鸿禨在一次雅集活动中也吟道:“沧海一角流人潜,春望不见浮屠尖。”①瞿鸿禨《庸庵招同社集饮予以病不赴见示新诗辄次韵答和》,《沈曾植集校注》,1036页。按,《瞿鸿禨集》作“沧海可用流人潜”,湖南人民出版社2010年版,138页。“可用”当是“一角”二字之讹。我们不清楚瞿诗是否与李详有直接关系,就算没有,这种不约而同的表述,也足以说明他们的处境和心境。

李详《海上流人录征事启》开头就说:“自古易姓之际,汹汹时时,久而不定,人士转徙,逃死无所。从凤之嘻,甘去邦族;秣马之歌,且恋丘墟。各有寄焉,理致非一。”[10](P796)这表明他撰《海上流人录》是跟“易姓之际”“士人转徙”联系在一起的。之所以选择上海,是因为聚居沪上的“同人”特别多。引用缪荃孙《花朝日同作》的原话来说,则是:“海东一隅地,名士多于鲫。”[11](P805)这还不包括王闿运、康有为、王国维等来此小住或其他频繁迁徙的人。这些人有着共同的出身、文化背景以及近似的价值取向。清廷覆灭,他们迁居海滨,在他们共同的思想世界里,有一个永嘉南渡的想象。因而,类似的像仲宣登楼、鲍照芜城、周遗、殷顽、义熙甲子、桃源、避秦、首阳薇、畸人、陆沉、新亭、戮民、暮年庾信、黍离这些典故或意象,频繁出现在他们的诗中。可是,永嘉南渡,本只有流离失所和家国兴亡的寓意,他们要面对的却不仅仅是这些。

他们作为流人,并不只是空间意义上的存在,还有时间意义上的存在,而这与上海作为洋人租界是相关联着的。应该说,他们在上海有着相当便利舒适的物质生活。但就像沈瑜庆在一首诗中说的那样:“名士过江怨播迁,陆沉沧海尚留壖。”[12](P60)陆沉之余,竟恰恰是上海这一个洋人租界收容他们。正因如此,沈曾植要强调:“华亭吾故县,未肯仞流人。”他不说上海、不说租界,只说这原来是我们的华亭县,想来不会把我们拦在门外吧?言下之隐,可得而推。陈三立也说:“国变,上海号外裔所庇地,健儿游士群聚耦语,睥睨指画,造端流毒,倚为渊薮。而四方士大夫儒雅故老,亦往寄命其间,喘息定类,摅其忧悲愤怒,托诸歌诗。”[9](P986-987)“外裔所庇地”五个字正可与李详《海上流人录征事启》“今之上海,其避世之渊薮乎”[10](P796)相参证。“托庇外人”让他们有了纵情偃仰啸歌之地,但另一方面,他们又很难找到归属感。王仁东在1913年生日那天吟道:“混迹淞滨又一年,流离琐尾意凄然。”[3](P732)“混迹”两个字,用得极微妙,表明了他的漂泊感。也正是在这一年,署名黄人镜的《沪人宝鉴》出版了,它的英文标题赫然写着“上海华人须知”(what the chinese in Shanghai ought to know),不须去揣摩“黄人镜”三个字和英文标题背后的微言大义,单看自序中“入国问禁,慎者之天职也”一语,就可知这个海滨租界主客易位的现实②黄人镜《沪人宝鉴》,美华书局1913年版。关于此书,叶凯蒂有精彩的分析,见叶凯蒂《上海·爱》,三联书店2012年版,347页。但是她恰恰忽略了“黄人镜”三个字背后的意义。。王仁东在另一首诗中又说:“枝叶漂摇本实拨,避地海壖成苟活。”[3](P714)“苟活”两个字容易让人联想到国破偷生的意思,但是,或许这里的“枝叶漂摇本实拨”并不限于国破家亡,有意无意间兼有别指,那就是他们曾经依附的融为一体的文化正在式微和消逝。这样,他们的漂泊就并不限于空间上的漂泊。前面说过,上海是中国走向现代的先锋,到了19世纪末,它就已经是一个世界性的大都会。高楼大厦、霓虹、工厂、时尚、广告、川流不息的人群,构成了一个现代城市。殖民者或者说帝国主义带来的不光是现代都市,还有不可抗拒的文化。对于这些旧文化的秉持者而言,眼前的一切有惊奇,也有隔膜。但思想、文化上的巨大转变,对他们而言,无疑是隔膜大于惊奇。《子夜》中吴老太爷之死,是文学的虚构,不过仍可给我们合理的想象;吴老太爷眼中那个光怪陆离的上海形象,像极了本雅明对19世纪巴黎的批判性描绘:蔓延的商铺、街道、空间和时间齑碎为万花筒般的错乱[13]。

正是基于这一点,沈曾植诗中又多次出现“陈人”这个词。他在其中一首赠同人的诗中说:“电露光中玩好春,沧桑劫后幻陈人。”[3](P849-850)“陈人”二字出《庄子·寓言》:“人而无以先人,无人道也;人而无人道,是之谓陈人。”郭象注:“陈久之人。”[5](P941)那么,就是老朽或落伍的意思了。有时,他还用“录民”一词:“无穷天地陈刍狗,岂有肝心化录民。”据钱仲联先生注,典出《酉阳杂俎》:“录民,膝不朽,埋之百二十年,化为人。”[3](P851)诗中“岂有”两字反用这个典故,含着无限感喟。他更在另一首诗中说:“大陵积尸气,侬是陈死人。”[3](P1232)传统诗歌中并不乏叹老嗟卑、忧世伤生式的表达,沈曾植的诗也未尝不可作此解读,但是理解为他们深刻感受到与时代的脱节应该是正确的方向。在时间(现代性角度)上,他们也是“流人”。

这样,同人则成了彼此的慰藉。当旧历壬子十二月十七日(1913年初),王闿运来上海时,他们喜出望外,远道迎接,并建议王闿运“宜留此度岁”①详见王闿运《湘绮楼日记》此日日记。当时,很多人有诗,例如沈曾植《喜湘绮至沪》四首,樊增祥《喜湘绮至沪》四首,吴庆坻《湘绮来沪次樊山韵》四首,吴士鉴《王湘绮老人来自长沙小住沪渎用止庵师相樊山丈韵赋此赠之》四首等等,参见《沈曾植集校注》510至514页。。当章梫移家青岛时,他们又不胜惋惜②钱注《送章一山编修移居青岛》诗引叶昌炽《叶昌炽日记》曰:“章一山太史梫,今之谢皋羽也。居青岛,奔走海上。”又钱按曰:“瞿鸿禨、吴庆坻、吴士鉴、缪荃孙、戴启文、沈焜、周庆云、喻长霖、潘飞声、李详、吴俊卿、刘承干、杨钟羲并有送一山往青岛诗,时在立夏前二日。”《沈曾植集校注》801、802页。。这些行为没有超出传统人情礼节的范畴,但是,无论从哪个角度讲,他们空间和时间上的双重流人身份,的确使得彼此的文化认同感分外强烈——《庄子》那个“越之流人”去国一年之后“见似人者而喜”的寓言在这里找到了现代诠释。李详拟纂《海上流人录》,恰是这种认同感不自觉的流露。

二“海上流人”的诗社或雅集:以超社、淞社、一元会为例

这种文化认同感是如此的强烈,结社联吟就是水到渠成的事。从地域上来说,当时,南京、青岛、京津等地区也大量存在文人结社现象;从群体来说,当时的词人或金石书画家也热衷结社③参见谢燕《晚清民国词人集社与词学传统——论京津词坛的形态、功能及影响》,《中国韵文学刊》2013年3期;黄可《清末民初上海金石书画家的结社活动》,《上海美术史札记》,上海人民出版社,2000年。。单以上海而论,除了“流人”而外,还有像南社这样的带有一定革命性质的诗社多次举行雅集。这表明,民初诗人结社的性质要分而论之。但“海上流人”的结社,其特殊背景既如前所述,因而格外值得关注。

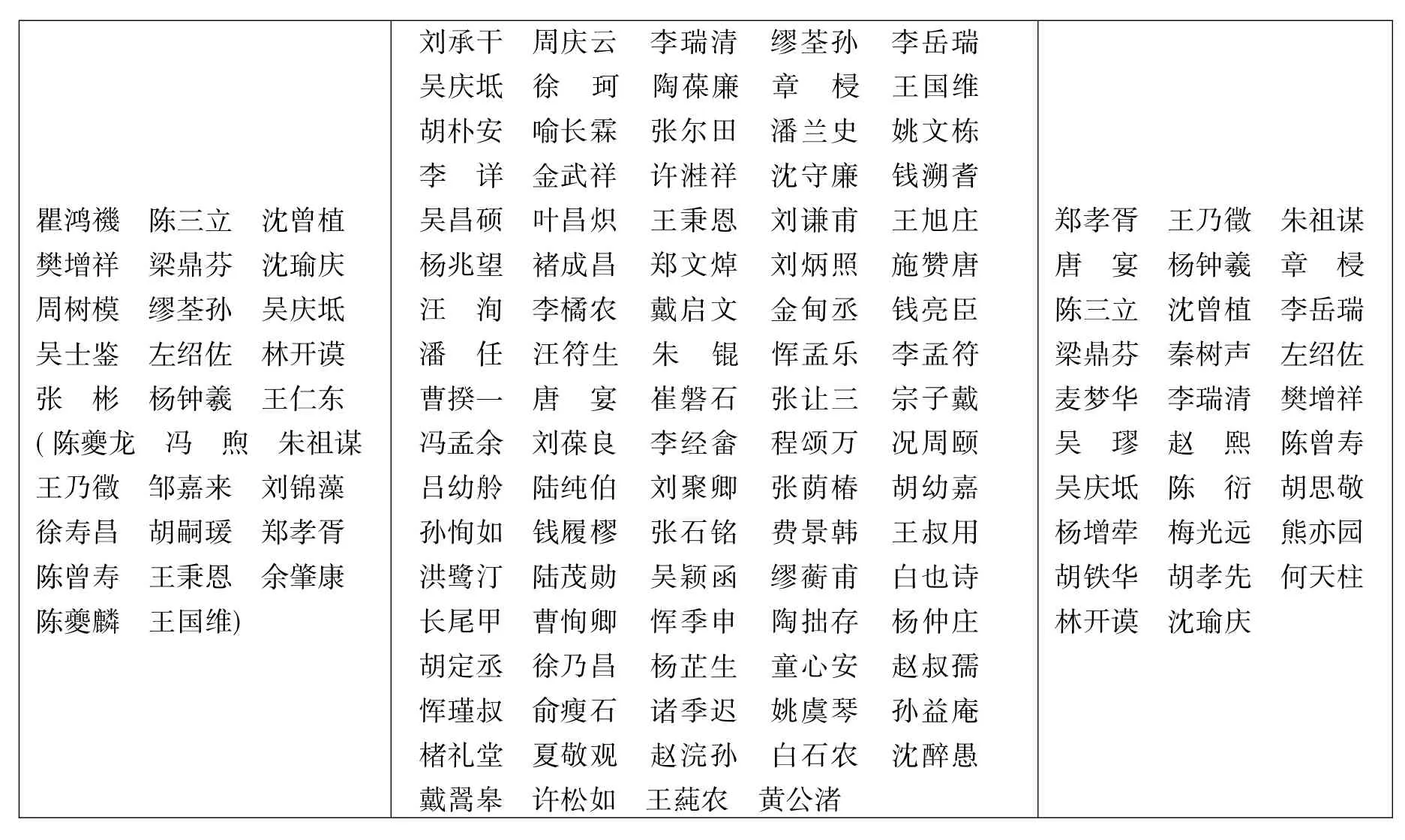

显而易见,上文所谓“流人”,约略相当通常所说的遗老。1912至1913年之间在上海成立的诗社,按一般标准,属于遗老诗社的有超社(超然吟社,1915年超社元老瞿鸿禨又另举逸社,人员有变动)、淞社(淞滨吟社,1913年由周庆云、刘承干发起)、一元会(又称十角会,前身为五角会,以雅集为主,无诗社之名,而有诗社之实)。这几个诗社的成员当然不必概以遗老或流人视之,但约观其大,相去不远。一些偶然的活动,如前面提到的章梫移居青岛,很多分属不同诗社的人都有诗送行,表明彼此圈子极小。为便于理解,列简表如下。每一社下,包括通常认定的成员以及参与该社雅集的成员;逸社活动时间较长,此表止于1919年。④本表超社列表参考了朱兴和《超然吟社小史》,《清代文学研究辑刊》第5辑,人民文学出版社2012年版;朱兴和《超社逸社诗人群体研究》,华东师范大学2009年博士论文。一元会列表,参叶中强《上海社会与文人生活(1843-1945)》,上海辞书出版社2010年版,263-270页。淞社列表,参周延礽编《吴兴周梦坡先生年谱》,《北京图书馆珍本年谱丛刊》188册,北京图书馆出版社1999年版,51、52页。

超社(逸社) 淞社 一元会(十角会、五角会)

瞿鸿禨 陈三立 沈曾植樊增祥 梁鼎芬 沈瑜庆周树模 缪荃孙 吴庆坻吴士鉴 左绍佐 林开谟张 彬 杨钟羲 王仁东(陈夔龙 冯 煦 朱祖谋王乃徵 邹嘉来 刘锦藻徐寿昌 胡嗣瑗 郑孝胥陈曾寿 王秉恩 余肇康陈夔麟 王国维)刘承干 周庆云 李瑞清 缪荃孙 李岳瑞吴庆坻 徐 珂 陶葆廉 章 梫 王国维胡朴安 喻长霖 张尔田 潘兰史 姚文栋李 详 金武祥 许溎祥 沈守廉 钱溯耆吴昌硕 叶昌炽 王秉恩 刘谦甫 王旭庄杨兆望 褚成昌 郑文焯 刘炳照 施赞唐汪 洵 李橘农 戴启文 金甸丞 钱亮臣潘 任 汪符生 朱 锟 恽孟乐 李孟符曹揆一 唐 宴 崔磐石 张让三 宗子戴冯孟余 刘葆良 李经畲 程颂万 况周颐吕幼舲 陆纯伯 刘聚卿 张荫椿 胡幼嘉孙恂如 钱履樛 张石铭 费景韩 王叔用洪鹭汀 陆茂勋 吴颖函 缪蘅甫 白也诗长尾甲 曹恂卿 恽季申 陶拙存 杨仲庄胡定丞 徐乃昌 杨芷生 童心安 赵叔孺恽瑾叔 俞瘦石 诸季迟 姚虞琴 孙益庵楮礼堂 夏敬观 赵浣孙 白石农 沈醉愚戴翯皋 许松如 王蒓农 黄公渚郑孝胥 王乃徵 朱祖谋唐 宴 杨钟羲 章 梫陈三立 沈曾植 李岳瑞梁鼎芬 秦树声 左绍佐麦梦华 李瑞清 樊增祥吴 璆 赵 熙 陈曾寿吴庆坻 陈 衍 胡思敬杨增荦 梅光远 熊亦园胡铁华 胡孝先 何天柱林开谟 沈瑜庆

从上表可以看出,像郑孝胥、陈三立、沈曾植、杨钟羲、吴庆坻、朱祖谋、樊增祥、王乃徵、左绍佐、沈瑜庆、繆荃孫、林开谟等人,都至少参与过表中两个不同的诗社或雅集,这说明超社、淞社、一元会大体上性质相近。超社的后身逸社的成立,与海上流人之间思想的分化和超社最初的政治色彩较浓引起社会反感有关,但整体上尤其在文化上的同一性是显然的,因此本文视作一体,以超社包举逸社。超社的组织、人员和起讫兴废,已有学者作了考察。这里关注这几个诗社的共同特质及其成员同中有异的一面。

关于超社,樊增祥的第一次雅集启最有代表性:“孙卿氏曰:‘其为人也多暇日者,其出人不远矣。’吾属海上寓公,殷墟黎老,因蹉跎而得寿,求自在以偷闲。本乏出人头地之思,而惟废我啸歌是惧。此超然吟社所由立也。”[14](P1982-1983)“吾属”“海上寓公”“殷墟黎老”构成了诗启的关键词。前两词透露出上述双重流人身份的文化认同,日后雅集的吟唱主题比如超社第十九集的“九日登高”、逸社第四集的“异乡偏聚故人多”所流露出的情感都可作为旁证;“殷墟黎老”则与政治态度相关,后文将论及。同样的,关于淞社,杨钟羲称:“歇浦一隅……无山水之观,园林之盛……向非海内风尘,中原板荡,吾与诸君子安得抟沙不散,如今日之多且久哉。避地来此,将成土断;情好既洽,觞咏遂兴。”[15]周庆云则称:“当辛壬之际,东南人士,胥避地淞滨。余于暇日,仿月泉吟社之例,招邀朋旧,月必一集……每当酒酣耳热,亦有悲黍离麦秀之歌,生去国离乡之感者。”[15]杨、周两人强调的都是“海上流人”这一身份,并把它同传统的王朝兴替相联系。至于一元会则主要是以雅集的形式维持,很多与会者又列名于超社或淞社,彼此的联系,昭昭可见。

作为整体,这几个诗社不管在政治还是在文化上的倾向是大致接近的。然而,对个体而言,概括性论断有它的局限。实际上,李详撰述《海上流人录征事启》的时候,就已意识到士人“各有寄焉,理致非一”,并把海上流人分为三类,不过由于《征事启》是骈文,借助典故来区分类目,显得有些重复或含混。不管怎么说,海上流人自己就注意到彼此的差异是一个事实。一般被公认的“遗老”也有被人忽视的一面。例如,属于淞社的叶昌炽在《寒山寺志》后序里说:“或谓此序扞冒时忌,可以不出,余谓不然。强学为义者,不徇一姓之兴废;拙政自安者,无预当世之理乱。……但守移山之愚,匪高蹈海之节。”[16](后序P2)而属于一元会的陈衍则说:“自前清革命,而旧日之官僚伏处不出者顿添许多诗料。黍离麦秀、荆棘铜驼、义熙甲子之类,摇笔即来,满纸皆是。其实此时局羌无故实,用典难于恰切。”还说章梫赠他诗中的“生年同在周秦际”一句“喻亦未切”[17](P150)。从他们尤其是叶昌炽的表述来看,他们并不完全反对中华民国,但又毅然选择了做遗民。这应当是缘自传统文化的塑造。姚永概1912年在上海赠沈曾植、陈三立等人的诗最具代表性:“忽忽前尘梦里除,是非难执旧诗书。生涯土偶怜桃梗,事业工师弃社樗。谷底已无巢许迹,海滨都作望夷居。相逢莫问今何世,灯火苍茫海气初。”[18](P287)“是非难执旧诗书”表明他们中的有些人对中华民国有着复杂的心态,并且意识到他们与宋、明遗民有着相当不同的处境。

因此,这些海上流人结社联吟固然与彼此的政治态度有关联,但更多的还是彼此的流人身份以及近似的文化背景和审美旨趣在起作用。如果要做具体的分析,还应当回归到他们的酬唱文本中。

三 一个个案:分咏京师胜迹

民国四年(1915)八月六日,逸社第六次雅集在陈夔龙的上海寓所举行,分咏京师胜迹,并同咏玉胎羹。酬唱者共十三人:陈夔龙(天桥酒楼)、沈曾植(陶然亭)、瞿鸿禨(天宁寺塔镫)、冯煦(金台夕照)、缪荃孙(碧云寺魏阉葬衣冠处)、吴庆坻(净业湖李文正故宅)、陈三立(龙树寺古槐)、沈瑜庆(斜街花市)、王乃徵(崇效寺红杏青松卷子)、林开谟(长椿寺九莲菩萨画像)、杨钟羲(慈仁寺双松)、张彬(东西庙市)、朱祖谋(查楼菊部)①以上十三人的诗,陈夔龙《花近楼诗存》、沈曾植《海日楼诗》各分别附录一份。文中引文以《海日楼诗》附录的文本为依据,不再一一出注,详《沈曾植集校注》,927至938页。苟有疑窦或其他情况,则以各家别集为准,另行注明。。在民国四年的上海租界,分咏远在京师的胜迹,是一件颇有意味的事。如果说,他们迁居上海时,有一个永嘉南渡的想象,那么分咏京师胜迹,则不可避免地勾起他们的记忆——“忆昔开元全盛日”。当然,记忆也包含想象,比如他们忆及的康乾盛世。不管真实的记忆究竟只能是个人的,还是应当扩展到或定义为公共的、社会的、文化的,记忆肯定不是对过去的简单复制,而是修饰的暧昧的文本(textured,multivocal text)[19](P263)。记忆关涉的不仅是被记忆者本身。从它出发,有很多东西可以被发掘,包括对超社、逸社的理解。在开始前,先梳理一下思路。

不可否认,遗老一词在很大程度上指出了该群体的特征,但它预设的价值判断,使含义流为一偏。史学界显然已开始反省类似问题:从谁的视角出发,社会才能被看作是互相冲突的通常是不平等的力量、兴趣、意识形态的领域?个人具有多个冲突的位置,这有没有使人类过于社会化的模型足够地削弱或问题化?[20](P391-396)这样看来,遗老作为当时对立一方的用语,痛快简洁,颇为传神;但用于学术探讨,有时就很觉不便。这是因为,我们注意到海上流人的复杂性。他们身上,有着逊清、传统文化和权势三重因素的纠葛。借助这个判断,可以很好地来理解分咏京师胜迹的文本。

从张彬“登坛寸铁更号令,选题十数征心裁。前尘无日忘乡国,庙市信手信拈来”来看,这次分咏是在事先准备好的十几个胜迹中随机分派的;从陈三立的“恸彼殷墟瞬易代,疏列往迹烦追题。纸堆暗记各拈出,古槐匿寺如探骊”来看,刚才的猜想是对的,题目写好了藏在纸堆里,同人任抓一张,最重要的是它交待出“疏列往迹烦追题”是为了“恸彼易代”,可与沈瑜庆“逸社第四集,庸庵主席,以都下故事命题”[12](P98)相参证,这就给予这次雅集以特殊的意义。如果说瞿鸿禨“相轮不灭龙汉火,劫尘飞遍吹余腥”、缪荃孙“两朝如梦感沧桑,水色山光淡若忘”之类,还有点像泛泛的历史感慨的话,那么陈夔龙“坐中俱是望京客,一片心常北斗悬”、沈曾植“北斗阑干依望眸,风物仿佛亭中秋。身在南藩且无预,心悬魏阙怀千忧”等诗句,则明确无误地表达出他们的故国之思——正是在这个意义上,他们有了逊清遗老的身份;也正是在这个意义上,他们自己更认同于遗民身份,就像明清之际的士大夫“发现”了宋遗民一样,他们那儿也颇多对晚明历史的文学表达。自孔子赞扬伯夷叔齐以来,忠被后世不断建构和表彰,成为儒家文化的一部分。对于他们而言,或许甘做遗民在文化坚守和儒学实践上的意义远大于忠清的意义。否则,很难理解早已“来作神州袖手人”的陈三立,竟肯以清遗民自居。

既然如此,那么用遗老来称呼他们似乎顺理成章。但问题并不简单。像陶然亭、龙树寺、碧云寺、天桥酒楼等胜迹,都是过去士大夫惯去之地,文采风流,映照一时。远的不说,晚清的两位文化重臣——潘祖荫和张之洞都在这些地方留下很多踪迹。因此,他们把这些胜迹形诸歌咏,第一反应往往是“故事”或“掌故”——“此是春明掌故亭,雍乾诗事徵纡积”(陶然亭)、“三百年来谈掌故,前有怀清后存素”(净业湖李文正故宅)、“尔来铜驼窜荆棘,承平故事过者迷”(龙树寺古槐)。然后赶紧重温前人或他们自己的“春明梦”——“昔在乾隆新梵宇,有举不废从因仍。当时物力席全盛,金涂宝烛交晶荧……罢归常系春明梦,玉泉山色浮觚棱”(天宁寺塔镫)、“往者益都翊新运,堂开万柳藉英才。去台咫尺足游衍,朱陈严李纷追陪。坐上谈经轶郑服,殿前作赋穷邹枚”(金台夕照)、“风流渺矣乾嘉年,后来相业思光宣。松禅墨妙落人手,西涯一角空夤缘。南皮觥觥入枢府,十刹海湄起堂宇”(净业湖李文正故宅)、“当年计携二三子,一趁薄醉寻轮蹄”(龙树寺古槐)、“宣南访古日曾记,白纸坊前通径邃……弥勒龛前锦轴装,日下胜流争题识”(崇效寺红杏青松卷子)、“尚书梁栋施,瓠落不予猥。分题首日下,意仍恋荃宰。忆昔从王孙,雪屐不嫌每”(慈仁寺双松)等等。显然,他们所竭力追怀的是过去的“文治”。他们“逊清遗老”身份下隐藏的是对于传统文化的眷念和坚守。换句话说,清朝的灭亡,等于宣告了那个承载传统文化的土壤不复存在了。就此而言,在他们那里,作为末代王朝的满清和传统文化是纠葛在一起的。

这样,不可避免的,眼前的一切触动内心深处的隐忧,只能在洋人治下的海上孤岛吟哦——“承平枥马喧盍簪,今日桃符换新纸。我亦卅年鞅掌人,池馆繁雄感弹指……坠欢重拾不爱惜,并此沦落复谁恃……故居再过怆为墟,海上几人看暮齿”(斜街花市)、“昔官薇省事清暇,敝车未厌鞭驽骀……居夷岂独游兴减,填膺百感申江隈……春明温梦诗不速,罚我酒数应过荆州三雅杯”(东西庙市)。可见,他们作为“遗老”的存在,并不只与逊清或传统文化相关,他们也在为权势的转移而感到失落,而“权势”又常常与功名、地位、身份、价值、角色认同相联系。当1906年科举制被废除的时候,传统社会结构的改变就是必然,士绅作为曾经的第一阶层,势必分化甚至逐渐边缘化。实际上,在此之前,这个现象已有端倪[21]。以流寓上海的士绅为例,在上海开埠的头半个世纪里,已有不少士绅移居上海。其中一些士绅与民初的“海上流人”不同,他们的仕进之路并不顺畅,未曾达到绝对精英的高度,因而他们往往能够与殖民地(现代)上海打成一片,在报业、出版业、娱乐业或其他商业领域开启新的生活。近些年西方学术界考察美洲殖民史,开始强调不同的美洲本土居民适应外来者甚至迫使外来者让步的能力,是一种新的视角[22]。尽管当时美洲与清帝国的文明程度天壤悬绝,但同样面对着“强势文明”,其反应确有一些可比较的地方:底层读书人能较快适应上海就是一个例证。但是,辛亥一役,清祚立斩。民初“海上流人”中有不少人仅仅在几年前甚至一年前,还是绝对精英。这种权势的转移,当然会影响到自我定位和选择。从这个意义上讲,樊增祥在民初应袁世凯政府之邀进京为官,郑孝胥后来仕伪满,或鲁迅先生所讽刺的“既自命‘胜朝遗老’,却又在民国拿钱”现象,除了与政治倾向、具体利益相关而外,则与他们曾经有过的权势(包括现实的或理想的)相关。

因此,假定要用遗老来定义他们,那么这个词的含义应当至少包括这三个面向:逊清、传统文化和权势。一个人成为遗老,大概不出此三者,但不同的人会各有偏重。正是基于这样的共性,超社(逸社)、淞社、一元会的“海上寓公”们才在酬唱中找到了认同感。

四 海上流人诗社的独特处境和普遍意义

前文通过诗社宗旨及其活动分析了“海上流人”或遗老的特质、内涵。现在可以以此为基础,来集中讨论这些诗社的独特处境和普遍意义。

首先,他们的结社无疑是传统的延续。历史地看,金谷、兰亭都属于文人雅集的范畴,唐宋以酬唱和刊刻酬唱集为主,自觉的有组织的结社并不十分普遍。大规模的结社始于明代,可考的文人结社就有将近1000家,其中可归入诗社类的有数百家[23]。清代结社尽管还没获得全面考察,而且受到政治的干扰,但在数量上应该也相当可观。仔细考察这些诗社或文社,常常是通过旨趣、地域、血缘等因素得以形成,除了供彼此发抒性情、扬扢风雅或臧否人物、议论时局而外,最常见的是起到社交、娱乐作用。对于民初这些“海上流人”来说,他们的结社依然保持着旧有的形式和功用。然而,却又有不一样的意味。用文学一点的话来说,这是失去了文化家园者彼此之间互相依偎、互相取暖的行为。

其次,基于以上所述,这又与西方的文化沙龙有所不同,尽管在形态上它们出奇的相似,比如超社的雅集常常选定在社员的雅室,像樊增祥的樊园、周树模的泊园、沈瑜庆的涛园等,而文化沙龙也多在上层社会的豪华会客厅举行,并且,两者都是非正式的组织。可是,第一,流人在前清属于精英阶层,入民国后则退居一隅,身份上的尊贵开始褪去;第二,也是最重要的,每一个文化沙龙固然是一特定的思想、文化圈,但与流人面对着根本的文化危机不在一个层面。这样说,并不否定传统诗社与西方文化沙龙尤其是诗歌俱乐部或诗社之间的某些共同点,主要是强调超社、淞社、一元会等在千古大变局下的独特处境。举个例子,与这几个诗社差不多同时的“新英格兰诗歌俱乐部”(New England Poetry Club),成立于1915年,从发起人来看,也是当时诗界的名流如罗伯特·弗罗斯特等,他本人也有基本倾向,那就是十九世纪华兹华斯那一派以歌咏宁静乡村见长的诗风,这与超社诸公以名流身份倡导宋诗或同光体颇相类,但细加索求,则超社等人在民初坚守的实非区区某一流派,在很大程度上是一种文化,反观新英格兰诗歌俱乐部不久就设立了金玫瑰奖(the golden rose),来奖励那些对诗歌有卓越贡献的人,这使得该俱乐部实际成为了一个公共平台,——到现在,每年还能在杂志上看到它那万年不变的征诗启①Poets&Writers Magazine,May-June 2014,P95-96.此外,往前推,2013、2012、2010等年,该刊都登有启事,内容几乎一模一样。。这是它们根本的不同。

最后补充一点,近来不少中西学者在研究上海或民国的社会史、文化史的时候,喜用哈贝马斯提出的“公共领域”(public sphere)概念。从某种意义上说,这是资本主义社会特有的一个概念。显然,民国的建立,确使得国家(公)与市民社会(私)有了初步分离的迹象。随后出现的各种性质的社团,使近代上海公共性问题的探讨成为可能和必要的,尽管在这一问题上,一直争议不断[24]。我们注意到,“海上流人”的文学活动的确吸引到若干关注,例如胡怀琛在1940年代还使用“遗老文学”一词来界定他们的创作,但在当时诗社活动往往只限于同人之间,较少介入公共生活。最重要的是,作为旧体诗社,它并不以现代媒体为依托,宣示自己的见解和话语,因而在实际上并没有构成公共舆论——这是这几个诗社与《新青年》或《甲寅》《学衡》团体的不同。

然而,这正从一个侧面说明,遗老创作群和传统雅文学正逐渐变得边缘化——尽管民国时期在事实上仍然相当繁荣,但是话语权的旁落是无可置疑的。如果抛开政治、经济等因素,单从文学思想的角度来看的话,近代以来尤其是新文化运动以后平民主义的兴起是关键。过去的雅、俗文学在话语上很快发生了转变,而文学革命又是与文化批判结合在一起的。在这种情况下,从辛亥革命一直到新文化运动之际乃至以后,“海上流人”的结社无疑是值得关注的。他们的很多观点未必可取,然而对传统文化的坚守,依然不失其重要意义。尤其是考虑到上海本是西方武力征伐和文化输入的产物,却在“国变”之际,同样成为“流人”的“避世之渊薮”和坚守传统文化的阵地,更凸显了海上流人结社自身的寓意。

[1]Bergère,Marie-Claire.Shanghai: China’s Gateway to Modernity.Stanford University Press,2009.

[2]胡思敬.退庐全集[M].台北:文海出版社,1970.

[3]沈曾植.沈曾植集校注[M].北京:中华书局,2001.

[4]王先谦.世说新语(校)[M].清光绪十七年刻本.

[5]郭庆藩.庄子集释[M].北京:中华书局,2012.

[6]尹炎武.朱李二先生传[A].碑传集补[Z].民国十二年刊本.

[7]叶昌炽.叶昌炽诗集[M].上海:华东师范大学出版社,2012.

[8]叶昌炽.缘督庐日记[M].台北:台湾学生书局,1964.

[9]陈三立.散原精舍诗文集[M].上海:上海古籍出版社,2003.

[10]李详.李审言文集[M].南京:江苏古籍出版社,1989.

[11]缪荃孙.艺风堂文漫存[A].清代诗文集彙编756册[Z].上海:上海古籍出版社,2012.

[12]沈瑜庆.涛园集[M].福州:福建人民出版社,2010.

[13]Benjamin,Walter.The Arcades Project,Belknap Press,1999.

[14]樊增祥.樊樊山诗集[M].上海:上海古籍出版社,2004.

[15]周庆云(辑).淞滨吟社集[M].民国晨风庐丛刊本.

[16]叶昌炽.寒山寺志[M].上海:江苏古籍出版社,1999.

[17]陈衍.石遗室诗话[M].北京:人民文学出版社,2004.

[18]姚永概.慎宜轩诗[A].清代诗文集汇编791册[Z].上海:上海古籍出版社,2012.

[19]Radstone,Susannah.Memory: Histories,Theories,Debates,Fordham University Presss,2010.

[20]伯克霍福.超越伟大故事:作为文本和话语的历史[M].北京:北京师范大学出版社,2008.

[21]罗志田.权势转移:近代中国的思想与社会[M].北京:北京师范大学出版社,2014.

[22]Talor,Alan.Colonial America : a very short introduction,Oxford U-niversity Press,2012.

[23]李玉栓.明代文人结社考[M].北京:中华书局,2013.

[24]小浜正子.近代上海的公共性与国家[M].上海:上海古籍出版社,2003.

责任编辑 李剑波

I207.22

A

1006-2491(2016) 01-0057-07

潘静如(1986-),男,江苏连云港人,博士生。研究方向为清代诗学与近代学术史。