高抗氧化铜银双金属粉的制备及性能研究

王振杰, 耿家锐, 聂登攀, 朱明燕, 刘安荣

(1.贵州省冶金化工研究所,贵州 贵阳 550002; 2. 贵州工业职业技术学院,贵州 贵阳 550008)

高抗氧化铜银双金属粉的制备及性能研究

王振杰1,耿家锐2,聂登攀1,朱明燕1,刘安荣1

(1.贵州省冶金化工研究所,贵州 贵阳550002;2. 贵州工业职业技术学院,贵州 贵阳550008)

摘要:以铜粉为基体材料,在反应体系中加入铜离子掩蔽剂,采用化学置换法在铜粉表面多次包覆银及多次高温致密化处理,实现了银在铜粉表面的连续致密包覆。用X-射线衍射法、扫描电子显微镜、透射电子显微镜和热质量分析的方法对银包铜双金属粉进行了表征。结果表明,铜粉表面的银包覆层致密性好、包覆完全,在800℃以下的抗氧化性能良好。

关键词:铜银双金属粉;致密化处理;离子掩蔽剂

引言

在所有金属中银的导电性能最佳,在室温下的电阻率只有15.9nΩ·m,且抗氧化性能优良,可广泛应用于各个导电和电磁屏蔽领域。然而,银的价格昂贵,资源短缺,限制了应用范围。铜是导电性能仅次于银的金属,在室温下的电阻率只有16.7nΩ·m,且铜价格只有银的1/70左右,但超细铜粉的化学性质活泼,容易发生氧化而在其表面生成氧化铜或氧化亚铜膜,使铜粉的导电性能迅速恶化[1]。将银的高抗氧化性能与铜的高导电性能相结合,制备得到银包铜双金属粉则可以克服单一使用的缺陷。因此,近二十多年来,银包铜双金属的制备及其应用的研究越来越多[2-4]。

银包铜双金属的制备方法很多,而无钯活化化学镀法由于没有使用贵金属钯及制备工艺简单而备受青睐[5-7]。

本研究在以化学置换法制备银包铜双金属粉的过程中,加入分散剂以使铜粉充分分散,同时添加铜离子掩蔽剂,使其与置换出来的铜离子形成络合物而减少铜离子在铜粉表面的吸附,以增大银离子在置换反应过程中与铜粉的接触面积,并采用多次包覆及高温致密化处理工艺,以期实现银在铜粉表面的连续致密包覆,改善铜粉的抗氧化性。

1实验

1.1试剂、仪器及试样制备

1)实验试剂。明胶、聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇-600、五水硫酸铜、铜离子掩蔽剂(自制)、硝酸银、水合肼和抗坏血酸等,均为分析纯。

2)检测仪器。用JEM-1200EXⅡ型透射电镜对样品的分散情况进行观察;用MSAL-XD2型X-射线分析仪对样品表面的结构进行表征;用KYKY-2800B型扫描电子显微镜对样品的表面形貌进行观察;用Q50热质量分析仪对样品进行热质量分析,以测定其抗氧化性能。

1.2铜粉的制备

在烧瓶中,加入硫酸铜溶液和聚乙烯吡咯烷酮并充分混合,其中,硫酸铜浓度为0.5~2.0mol/L,聚乙烯吡咯烷酮的质量浓度为5~50g/L,置于恒温水浴锅中待反应液,θ升高至50~60℃,在氮气氛下用分液漏斗逐滴缓慢加入抗坏血酸溶液,不断搅拌,控制体系pH在7.0左右,随反应进行,观察混合液的颜色变化。当颜色由蓝色变为红褐色时继续反应20min,水洗,乙醇洗,真空干燥,得到还原铜粉。

1.3单次银包铜双金属粉的制备

取10g的还原铜粉用5%稀硫酸清洗表面氧化物,并用去离子水清洗,添加分散剂并用高速乳化机进行充分分散;在30~80℃条件下加稀硝酸调节pH至3.0~5.0,加入一定量的铜离子掩蔽剂[8],搅拌,形成铜粉溶胶;通入氮气保护气体以排除反应体系中的氧气;取4g硝酸银并配制成一定浓度的硝酸银溶液,边搅拌边缓慢滴加至铜粉溶胶中,充分反应后再滴加稀氨水调节pH至7.0~11.0,再次充分搅拌反应后水洗,稀硫酸清洗,水洗至无铜离子,无水乙醇清洗。所得铜银双金属粉在70℃下烘干。

1.4多次银包铜双金属粉的制备

将制得的单次银包铜双金属粉在氢气保护下于250~400℃间保温一定时间后,待冷却到室温取出放入去离子水中,添加分散剂并用高速搅拌机进行充分分散;在30~80℃条件下加稀硝酸调节pH至3.0~5.0,加入一定量的铜离子掩蔽剂,搅拌,形成铜粉溶胶;通入氮气保护气体以排除反应体系中的氧气;取4g硝酸银配制成一定浓度的硝酸银溶液,边搅拌边缓慢滴加至铜粉溶胶中,充分反应后再滴加稀氨水调节pH至7.0~11.0,充分搅拌反应1h,再缓慢加入水合肼溶液至反应体系中的银离子还原完全,经水洗,稀硫酸清洗,水洗至无铜离子,无水乙醇清洗。所得铜银双金属粉在70℃下烘干,得到二次包覆铜银双金属粉。重复以上步骤,制备多次银包铜双金属粉。

2结果与讨论

2.1分散剂对铜粉分散效果的影响

将制备的铜粉做为基体原料,在其表面包覆银膜时,由于铜粉具有很强的表面活化能,并且金属铜本身有较大的密度,在水中容易发生团聚和沉降,与银的接触面积减少,不利于银在铜粉表面的均匀包覆,所以在对铜粉进行表面包覆之前,需对反应液中的铜粉进行分散。

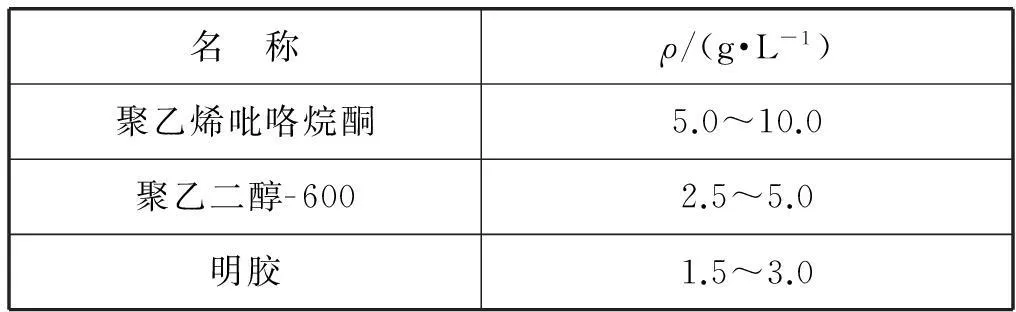

实验采用的分散剂及其用量如表1所示。

表1分散剂的配方组成

名 称ρ/(g·L-1)聚乙烯吡咯烷酮5.0~10.0聚乙二醇-6002.5~5.0明胶1.5~3.0

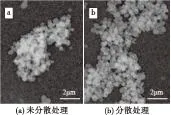

图1为铜粉分散处理前后的透射电镜(TEM)照片。

图1 铜粉分散处理前后的TEM照片

从图1可以看出,图1(a)中铜粉为球状颗粒,粒径为600~800nm,颗粒之间因发生团聚而聚集在一起。图1(b)为加入分散剂并经乳化机高速分散处理后的铜粉透射电镜照片,可以看出,铜粉的分散情况已经有了明显改善,由此可以说明,铜粉经过分散处理后,有效缓解了铜粉颗粒之间的团聚现象。

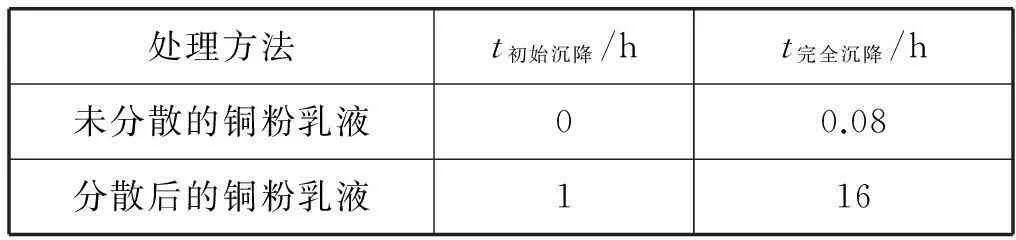

表2为铜粉经分散处理前后的沉降时间对比表。

表2铜粉乳液分散前后沉降时间对比

处理方法t初始沉降/ht完全沉降/h未分散的铜粉乳液00.08分散后的铜粉乳液116

从表2可以看出,未分散的铜粉乳液仅为0.08h就沉降完全,而经分散后的铜粉乳液初始沉降t为1h,完全沉降t为16h。

在分散过程中,分散剂分子接在铜粉微粒表面,并将其包围,形成芯壳结构。当微粒相互靠近时,会导致微粒表面的高分子吸附层被压缩,压缩后的高分子链可能采取的构象数减少,构象熵降低,从而引起体系Gibbs自由能升高,产生斥力势能,阻止微粒相互接触[9]。所以,分散后的铜粉相互间团聚的程度大为减少。

2.2银包铜双金属粉的X-射线衍射分析

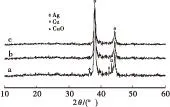

图2中a、b和c谱线为银包铜双金属粉的X-射线衍射(XRD)谱图。

图2 铜银双金属粉的XRD谱图

对比JCPDS标准卡片号87-0718、65-3288和85-1326,可以发现谱线a中同时出现了铜、氧化亚铜和银的特征吸收峰,而在b和c谱线中只出现银的特征吸收峰,这说明了只进行2次镀银后的银包铜双金属粉仍有部分内核铜粉表面未镀覆银膜。而经过3次以上的镀银工艺后,表面被银连续包覆程度得到改善,铜表面的抗氧化性能得到提高。

2.3银包铜双金属粉的形貌分析

进行4次银包覆铜银双金属粉末的扫描电镜(SEM)照片如图3所示。

图3 4次银包铜双金属粉的SEM照片

从图3中可以看出,包覆在铜粉表面的银微粒粒径为100~200nm。结合图2的X-射线衍射谱图,在c谱线中只出现银的特征峰,说明了银微粒在铜粉表面形成了致密的包覆层。

2.4银包铜双金属粉的抗氧化性能分析

当铜粉的粒径在微米级以下并暴露于空气中时,其氧化性能对温度极其敏感,因而采用热质量分析曲线可最直接反应银在铜表面的包覆率。

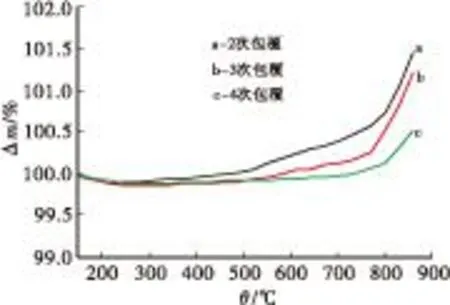

图4为银多次包覆铜双金属粉的热质量分析(TGA)曲线图。

图4 银包铜双金属的TGA曲线

从图4中曲线可以看出,在220℃前,三种银包铜双金属粉都有一个质量损失过程,这主要是复合粉末中残余的结晶水及分散剂受热挥发而造成的结果。随后,在升温θ到500℃前,随着温度的上升,3次及4次银包铜双金属粉的热质量曲线基本与横轴平行,质量变化率不明显,而只进行二次银包覆的铜银双金属粉热质量曲线却随着温度的升高而缓慢上升。

这说明,银在铜粉表面包覆的次数越少,铜粉表面存在小粒径银晶粒的数量就越多,而随着银粉粒径的减小,其熔点就越低[10],最终导致在一定温度范围内铜粉表面的部分银晶粒长大及致密化,如图5所示。

图5 银包铜双金属粉的致密化示意图

在银晶粒长大及致密化过程中,造成了内核铜表面部分暴露在空气中,并与空气中的氧发生氧化反应。因此,银包覆次数及致密化次数的增多,复合粉末的抗氧化温度就增高,如4次银包覆铜双金属在θ升至800℃时,质量变化只有0.13%。但在θ升至800℃后,三种复合粉末的质量变化速率均加大。其原因为,铜粉表面的银层开始大量熔融,内核铜表面随之暴露在空气的表面积增大,致使大量的氧气与内核铜发生氧化反应。

3结论

1)铜离子掩蔽剂的加入,有效地解决了在化学置换法制备银包铜双金属粉的过程铜氨络合离子在铜粉表面优先吸附而阻止银晶粒在铜粉表面生长的问题。

2)对每次进行镀银后的铜银双金属粉进行致密化处理,不仅提高了银镀层的致密度,还提高了银镀层中银晶粒的粒径,而使铜银双金属粉在800℃下仍具有很好的抗氧化性能。

参考文献

[1]潘君益,朱晓云,郭忠诚,等.电子工业用银包铜粉的制备现状及其应用[J].电镀与涂饰,2006,25(6):49-53.

[2]刘志杰,赵斌,张宗涛,等.超细核壳铜-银双金属粉的制备[J].无机化学学报,1996,12(1):30-34.

[3]张聚国,付求涯.镀银铜粉导电胶的研究[J].表面技术,2007,36(4):28-30,36.

[4]宋曰海,马丽杰.置换还原法制备银包铜粉工艺及性能研究[J].电镀与精饰,2013,35(6):7-9.

[5]胡磊,朱晓云.高银含量银包铜粉镀层结构及性能研究[J],稀有金属材料与工程,2012,41(11):2017-2020.

[6]孟祉含,谢克难,廖立,等.银铜包覆粉末的制备与表征[J].功能材料,2013,44(11):1656-1658,1662.

[7]黄惠,周继禹,付仁春,等.太阳能电池正极浆料用超细Cu/Ag核壳金属粉制备[J].稀有金属材料与工程,2014,43(2):490-494.

[8]彭优,聂登攀,薛涛.离子掩蔽剂在制备铜银双金属粉中的应用[J].稀有金属材料与工程,2011,40(7):1251-1255.

[9]沈勇,秦伟庭,张惠芳,等.改性纳米二氧化钛的性能研究[J].印染,2006,(10):8-10,20.

[10]卢邦洪. 用差热分析法测量铜粉镀银的反应速度[J].贵金属,1992,13(3):35-41.

Preparation and Performances of High Anti-oxidation Cu-Ag Bimetallic Powders

WANG Zhenjie1,GENG Jiarui2,NIE Dengpan1,ZHU Mingyan1,LIU Anrong1

(1.Guizhou Institute of Metallurgical and Chemical Engineering,Guiyang 550002,China;2.Guizhou Industry Polytechnic College,Guiyang 550008,China)

Abstract:Copper-silver bimetallic powders were prepared based on copper powders as the matrix. In this process,silver was coated repeatedly on the surfaces of copper powders by a chemical replacement method with copper ionic masking agent.High-temperature densification process was used to realize the smooth and compact coating of silver on the surfaces of copper powders.Cu-Ag bimetallic powders were characterized by XRD,SEM,TEM and TG analysis.The results show a smooth and compact coating morphology of Cu-Ag bimetallic powders with excellent oxidation resistance below 800℃ is obtained.

Keywords:Cu-Ag bimetallic powders;densification;ionic masking agent

文献标识码:图文分类号: TG174.44 A

基金项目:贵州省社会发展科技攻关项目(黔科合SY字[2013]3121号)

收稿日期:2015-11-25修回日期: 2016-01-15通讯作者:耿家锐

doi:10.3969/j.issn.1001-3849.2016.04.004