哈密盆地地下水系统划分及特征研究

李崇博,褚宏宽,宋玉,王拓(新疆维吾尔自治区地质调查院,新疆乌鲁木齐83000)

哈密盆地地下水系统划分及特征研究

李崇博,褚宏宽,宋玉,王拓

(新疆维吾尔自治区地质调查院,新疆乌鲁木齐83000)

摘要:地下水系统的划分是正确评价哈密盆地新疆煤炭基地地下水资源的基础。以哈密盆地地下水系统为研究对象,在对该盆地地形地貌、区域地质条件及水文地质条件分析的基础上,运用地下水系统理论对该盆地地下水系统进行了划分。据地下水系统划分原则和依据,将研究区划分为1个一级地下水系统;3个二级地下水系统;8个三级地下水系统;4个四级地下水系统。通过对该盆地地下水系统的划分,为新疆煤炭基地地下水资源评价和规划提供了科学评价和理论依据。

关键词:系统边界;系统划分;地下水系统;哈密盆地

国际水文界于20世纪80年代初提出了“地下水系统”概念,这一概念和理论的提出不仅是系统思想与方法渗入水文地质领域的结果,也是水文地质学发展的必然产物[1]。我国西北地区地下水系统形成与区域地质构造、地貌、地表水系密切相关,其中地质构造往往是最大的影响因素。由于哈密盆地位于我国西北内陆盆地,该区地处典型的中温带干旱、半干旱气候区,降雨非常稀少,蒸发却极强烈,受地貌和气候条件的影响,盆地有独立水循环系统,与外界不存在水量和水质的交换。因此,在该地区开展地下水系统划分工作,对科学评价和利用地下水资源,进而对哈密盆地新疆煤炭基地的开发提供理论基础。

从20世纪50年代起,相关部门在哈密盆地内已有的地质工作基础上相继开展了1 : 20万和1 : 50万的区域水文地质普查工作,1∶5万~1∶10万城镇及工矿供水水文地质勘察等工作,这些工作的开展为城市规划、工业布局及交通选线等提供了区域水文地质依据[2]。此外,胡宏韬据哈密盆地地下水系统的含水结构特征,提出了一类考虑弱透水层弹性释水作用的地下水流藕合数学模型[3];李坤以哈密盆地地下水动态为主要依据,使用GMS模拟了地下水流场的变化和发展[4];陈孜利用在区域模型现状开采条件下,模拟了哈密盆地20年后地下水位的降深情况[2]。据以往研究成果,学者仅对哈密盆地地下水动态变化做了一定程度研究。因此,本文以哈密盆地地下水系统作为研究对象,结合国内近年来不同地区地下水系统划分方法的研究,针对其独特的水文地质条件,将地下水含水系统与水流系统综合考虑,深入分析了地下水系统划分原则和方法,为科学评价哈密盆地地下水资源提供了理论依据。

1 研究区概况

1.1自然地理条件

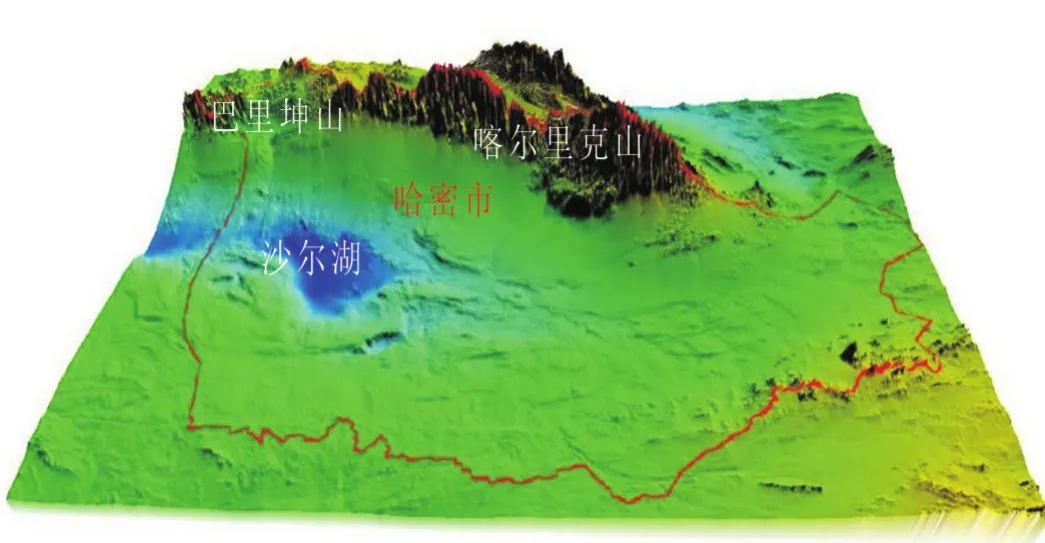

哈密盆地总体地势呈南部和北部高,中部低的特征。盆地北部为巴里坤山和喀尔里克山,海拔为1 500~4 880 m,自西向东展布;中部平原区海拔700~1 500 m,北部高南部低,呈EW向分布;南部为低山丘陵区,海拔500~1 500 m,地势总体由南向北倾斜。哈密盆地地形立体图见图1。要为西部小河、柏杨沟、五道沟、石城子、形成亚系统之间的划分边界。

图1 哈密盆地地形立体图Fig.1 The terrain stereogram of Hami Basin

1.2区域地质条件

研究区内出露主要地层有新生界、中生界、古生界,其中新生界分布面积最广,占勘查区面积75%以上,古生界分布面积次之,中生界分布较少。新生界主要分布在哈密盆地中部平原区;中生界主要分布于哈密盆地中部低山区;古生界主要分布于吐鲁番-哈密盆地南部山区和北部山区,北部山区以石炭系海相火山碎屑沉积岩为主,构成博格达复背斜的核心,南部山区以长城系、志留系、泥盆系构成觉罗塔格复背斜核心。古近—新近系红色膏岩相构造广泛分布于研究区南部的山麓带和吐鲁番盆地中部火焰山隆起带,除在哈密盆地中部丘陵区、鄯善县北、库姆塔格东直接出露地表外,其它地区均埋伏于盆地各类第四系松散沉积层之下。古生界分布于哈密盆地中部及西部。第四系广泛分布,出露面积大,在盆地低洼地带,形成现代冲洪积平原及河谷地貌形态,由冲积、冲洪积、洪积、风积及化学沉淀物组成。

1.3区域水文地质条件

哈密盆地为一新生代构造凹陷带,新生代地层广泛分布,发源于北部山区的河流及小溪流均向盆地汇流。由于河流的冲刷和搬运堆积作用,形成广阔的山前冲洪积倾斜平原。哈密盆地地下水埋藏条件受地质、构造、地貌、岩性、水文等因素控制,自盆地周边山区向平原区、沙漠区,地质、地貌、气候及第四纪沉积均具明显分带规律。地下水类型主要为冻结层水、基岩裂隙水、古近—新近系碎屑岩类孔隙裂隙水和第四系松散岩类孔隙水。

此外,在盆地南部、北部山区主要以裂隙含水层为主;盆地中部地层上部为孔隙含水层,下部以裂隙含水层为主。盆地为新生代构造坳陷带,新生代地层广泛分布。区内第四系潜水含水层分布于区内国道312线北部及七角井盆地,含水层岩性为卵砾石、砂砾石,厚50 ~100 m,渗透系数60~70 m/d,导水系数4300~6 500 m2/d。第四系多层结构承压含水层分布于区内国道312线南部,含水层岩性为砂砾石、砂及粘性土互层,厚15~60 m,渗透系数12 ~ 50 m/d,导水系数320~4 500 m2/d。下伏古近—新近系含水层岩性为砂砾岩、砂岩,含水层总厚度为30~50 m/d,导水系数340~760 m2/d。古近—新近系承压含水层顶部分布有厚约5~70 m的弱透水层,岩性为泥岩、含砾泥岩等。勘探成果表明绿洲带第四系地下水与古近—新近系地下水水力联系密切,越流关系较明显。

2 哈密盆地地下水系统划分

2.1地下水系统划分的原则、依据和步骤

地下水划分原则主要准遵循整体性原则、等级结构性原则和系统划分和地下水资源评价与开发相结合原则。

据以上原则,在地下水系统划分时,首先划分含水层系统,将含水介质基本相同,具固定边界含水岩系划分为同一个含水系统。据含水介质结构、岩相古地理条件及空间分布进一步划分为次级含水系统。然后在同一含水系统内,将具统一水力联系的连续水流划分为地下水流系统,同一地下水流系统内,据其内部水循环特征,水力性质及循环力方式和水均衡要素的不同,可进一步划分为若干个次级地下水流动系统[5]。哈密盆地是一级地下水系统,据地表水流域特征及该盆地地下水补给、径流和排泄条件,进一步划分出了二、三和四级地下水系统。

2.2地下水系统边界

地下水系统边界依据边界条件、空间位置等可划分为输入边界、输出边界、冲洪积扇间活动边界、地下水分水岭4种边界类型。

峡口状输入边界为平原区和山区的边界。分布于北部巴里坤山山前、喀尔里克山山前、南部觉罗塔格山山前。基岩山区与平原区交界处的古近—新近系泥岩层或山前逆断裂阻挡了山区的基岩裂隙水和平原区第四系孔隙水的水量交换,使发育在山区的沟谷成为联系基岩裂隙水和平原区第四系孔隙水的唯一通道,基岩裂隙水在山区先转化为沟谷潜流,再以地下潜流的形式补给平原区第四系孔隙水。该类型边界亦为点状输入边界。

输入、输出边界为地下水系统间的水量交换边界,位于上游地下水系统中的地下水通过此类边界侧向补给下游地下水系统。其中七角井地下水系统(Ⅰ3)为一相对独立的系统,其输入边界为山区向盆地的侧向径流边界。巴里坤山-喀尔里克山南麓地下水系统(Ⅰ1)、南部觉罗塔格山北麓地下水系统(Ⅰ2)主要接受山区侧向径流补给,因此山区与平原区交汇带为输入边界。

扇间活动边界为盆地北部巴里坤山-喀尔里克山南侧山前冲洪积平原和盆地南部觉罗塔格山北侧山前冲洪积平原之间各系统边界为零流量边界。同样也是亚系统边界。

巴里坤山-喀尔里克山南麓(Ⅰ1)冲洪积平原主

觉罗塔格山北麓(Ⅰ2)冲洪积平原主要有阿拉塔格北、自地河、雅满苏东沟系统之间的划分边界。

地下水分水岭主要指地下水系统之间是以地下水分水岭为边界,为地下水的零流量边界,是地下水流线边界。阿拉塔格北地下水系统(Ⅱ2-1)、镜儿泉地下水系统(Ⅱ2-2)、东部小河地下水系统(Ⅱ2-3)、红柳沟地下水系统(Ⅱ2-4)均以各自代表的山间洼地及地表水小流域形成的相对地表分水岭作为系统边界。

2.3地下水系统分区结果

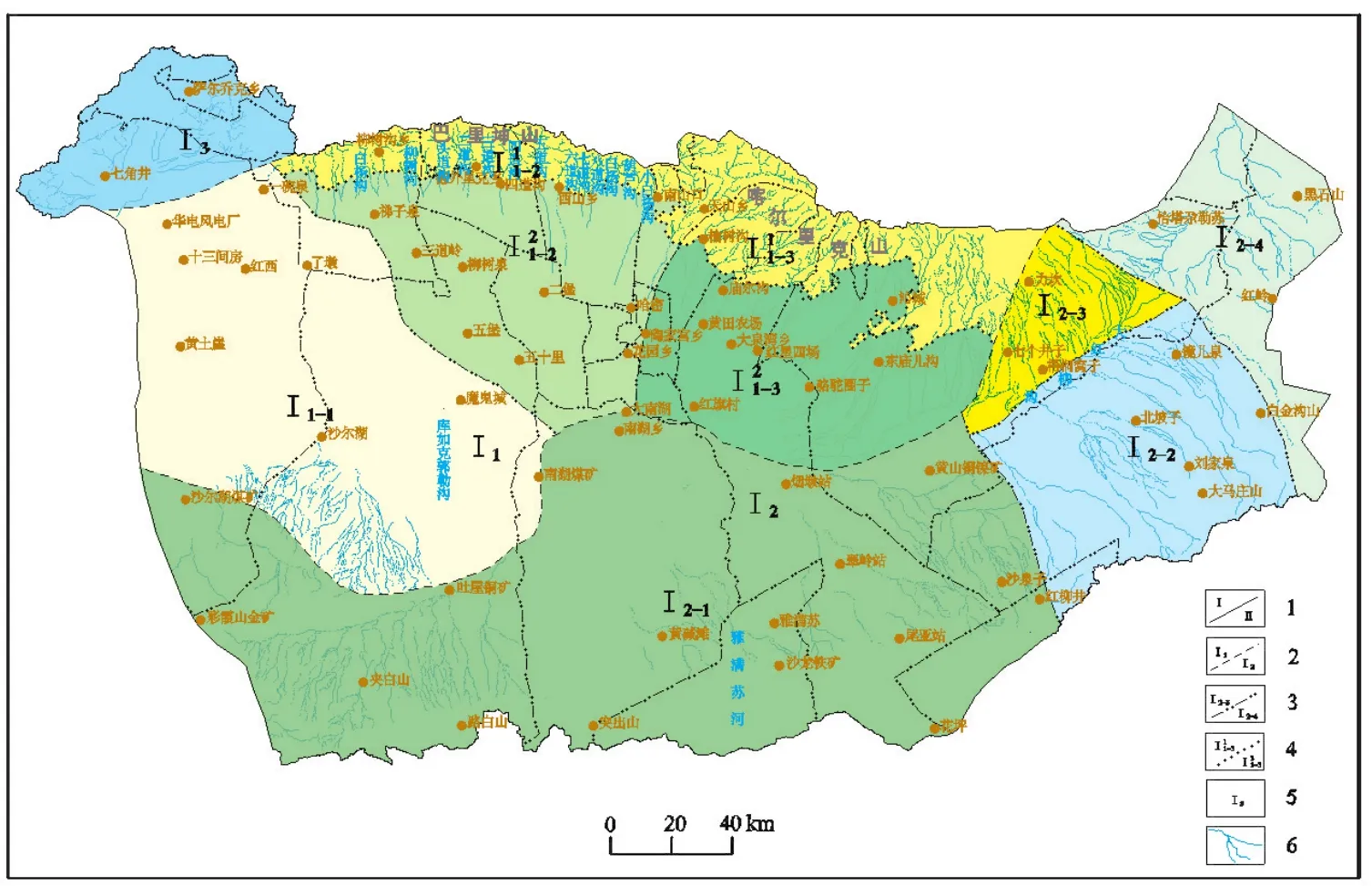

据各级地下水系统的划分原则以及各级地下水系统边界条件的确定,在综合考虑研究区地形地貌、区域地质背景及水文地质条件的基础上,重点对研究区地下水含水系统特征进行分析,通过综合研究,将哈密盆地划分为1个地下水大系统(一级系统)、3个系统(二级系统)、8个亚系统(三级系统)和4个子系统(四级系统)。此外,对于本区一、二、三、四级地下水系统边界,依据边界性质主要分为地表水分水岭(盆地类)、地下水分水岭、地下水输出边界、地质构造边界4种类型。具体分区结果及分区流域特征、含水层特征及补给、径、排泄条件见图2。

图2 哈密盆地地下水系统分区图Fig.2 The zoning map of groundwater system in Hami Basin1.一级系统分区界线;2.二级系统分区界线;3.三级系统分区界线;4.四级系统分区界线;5.系统分区代号;6.河流

2.4地下水系统分区特点

2.4.1巴里坤山-喀尔里克山南麓地下水系统(Ⅰ1)

该地下水系统位于哈密盆地北部,包括哈密盆地北部巴里坤山-喀尔里克山山区、平原绿洲带、西部小河丘陵山区和沙尔湖尾闾盆地,行政隶属哈密地区哈密市,西侧与哈密盆地-吐鲁番盆地分水岭相接,南侧以库如克郭勒沟为输出边界与觉罗塔格北麓系统相接,北部以东天山山脉分水岭为边界与伊吾盆地相接,东部以哈密盆地东部东天山山脉末端山区分水岭为边界与甘肃省相接。该系统总面积29 504.80 km2。

巴里坤山-喀尔里克山南麓二级系统(Ⅰ1),包括3个三级系统,分别为西部小河-沙尔湖亚系统(Ⅰ1-1)、巴里坤山南麓亚系统(Ⅰ1-2)、喀尔里克山南麓亚系统(Ⅰ1-3)。巴里坤山南麓亚系统(Ⅰ1-2)和喀尔里克山南麓亚系统(Ⅰ1-3)又各自分为2个四级系统,即平原区子系统和山区子系统。

西部小河-沙尔湖亚系统(Ⅰ1-1)西部小河接受北部上游山丘区降水、暴雨洪流补给,经中游戈壁带径流向南在下游以潜水蒸发、泉水形式排泄,无开采。西部小河上游为低山基岩裂隙水,中游为第四系孔隙潜水斜地,下游为沟谷型第四系孔隙潜水,具厚度薄、富水性弱及水位埋深中等特点;古近—新近系分布广泛,多为隔水层。

沙尔湖接受北西部、南部山丘区降水和NE向的地下水径流、暴雨洪流补给,向沙尔湖中部径流汇集,以潜水蒸发形式排泄。沙尔湖属NS向洼地型,地下水类型以古近—新近系碎屑岩类承压水为主,富水性贫乏-中等;第四系潜水有少量分布,其厚度薄,富水性极弱。

巴里坤山南麓亚系统(Ⅰ1-2)山区子系统。大气降水、冰雪融水入渗补给,向南部平原区径流,主要以沟谷潜流和侧向流出的方式进行排泄。在海拔高于2 800 m的山区分布有基岩裂隙冻结层水,富水性中等,其它中低山区为基岩裂隙水,富水性丰富。平原区子系统。上游接受山区侧向径流、河谷潜流、暴雨洪流、渠道入渗、田间入渗等补给,向南径流;中下游以潜水蒸发、坎儿井、农灌井大量开采等方式排泄。山前倾斜平原以第四系孔隙潜水为主,平原中部细土带以第四系孔隙潜水-承压水为主,具厚度较大、富水性贫乏-丰富及水位埋深中等特点;平原中下部发育碎屑岩类承压水,富水性贫乏-中等,顶板浅。

喀尔里克山南麓亚系统(Ⅰ1-3)山区子系统。大气降水、冰雪融水入渗补给,向南部平原区径流,主要以沟谷潜流和侧向流出的方式进行排泄。在海拔高于2 800 m的山区分布有基岩裂隙冻结层水,富水性中等,其它中低山区为基岩裂隙水,富水性丰富。平原区子系统。上游接受山区侧向径流、河谷潜流、暴雨洪流、渠道入渗、田间入渗等补给,向南径流,中下游以潜水蒸发、农灌井大量开采等方式排泄。山前倾斜平原以第四系孔隙潜水为主,平原中部细土带以第四系孔隙潜水-承压水为主,具厚度较大、富水性中等-丰富及水位埋深中等特点;平原中下部发育碎屑岩类承压水,富水性贫乏-中等,顶板埋深较浅。

2.4.2觉罗塔格北麓地下水系统(Ⅰ2)

觉罗塔格北麓系统位于哈密盆地南部,包括4个三级地下水亚系统,总面积33 635.46 km2,分别为:阿里塔格北亚系统(Ⅰ2-1),面积21 789.18 km2;镜儿泉亚系统(Ⅰ2-2),面积5 960.87 km2;东部小河亚系统(Ⅰ2-3),面积1 958.71 km2;红柳沟亚系统(Ⅰ2-4),面积3 926.69 km2。

阿里塔格北亚系统(Ⅰ2-1)接受周边NS向山丘区降水、暴雨洪流补给,向小洼地汇流和小型沟谷径流,多以潜水蒸发形式排泄。NS向封闭洼地、小型沟谷的第四系孔隙潜水具厚度薄、富水性极弱和水位埋深浅等特点。古近—新近系碎屑岩类水,富水性亦弱,多为透水不含水层;基岩裂隙水富水性普遍比较贫乏,而在断裂构造和富矿带局部富水性中等。

镜儿泉亚系统(Ⅰ2-2)接受近NS向山丘区降水、暴雨洪流补给,向NW向径流,以潜水蒸发、泉水及少量开采形式排泄。以碎屑岩类承压水为主,具厚度大和富水性中等特点;第四系分布有少量沟谷型潜水,具厚度薄和富水性弱特点;基岩裂隙水富水性贫乏-中等。

东部小河亚系统(Ⅰ2-3)上游接受山丘区降水、暴雨洪流补给,向SW向径流,在下游以潜水蒸发、泉水及少量开采方式排泄。北部山区以基岩裂隙水为主,富水性贫乏-中等,中部倾斜平原和河谷地带,上部以整体呈NE向沟谷型第四系孔隙潜水为主,具厚度薄和富水性弱特点;下伏水位埋深中等的碎屑岩以承压水为主,厚度中等,富水性贫乏。

红柳沟亚系统(Ⅰ2-4)上游接受山丘区降水、暴雨洪流补给,向北径流,于下游处以潜水蒸发的方式排泄。沟谷型第四系孔隙潜水为主,厚度薄,富水性弱;局部分布有碎屑岩类承压水,富水性中等;基岩裂隙水贫乏-中等。

2.4.3七角井地下水系统(Ⅰ3)

该系统位于哈密盆地西北角,行政隶属哈密地区哈密市。该系统总面积为2 993.63 km2。勘查区的地下水由山前的单一松散岩类孔隙潜水演变为盆地中部的承压水及承压自流水,在盆地的周边为基岩山区。四周山区为补给区,中游为径流区,盆地中心为蒸发蒸腾排泄区。地下水自东、北、西向南径流。勘查区地下水类型主要由松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两大类组成。其中,七角井四周山区(上游)为基岩裂隙含水层,富水性贫乏-中等;中游为第四系单一孔隙潜水含水层,分布面积大,下游为多层结构潜水承压水含水层,分布面积小,富水性中等。

3 结论

(1)本文以哈密盆地地下水系统作为研究对象,在全面分析该盆地地形地貌、区域地质背景及水文地质条件基础上,据地下水系统划分原则和依据,结合该盆地地下水系统边界条件,将研究区划分为1个一级地下水系统,3个二级地下水系统,8个三级地下水系统,4个四级地下水系统。

(2)哈密盆地是典型的中温带干旱、半干旱气候区,地下水系统具典型独立性特征,与外界基本不存在水量和水质的交换。此外,该盆地水文系统和水循环系统的形成演化模式和运行机制[6]与塔里木[7]、准噶尔及额济纳等盆地具相似特征[8],这些盆地内地下水资源的分布及水文地质条件特征主要受第四纪地质条件的控制[9]。

(3)虽然哈密盆地以往也开展过多次不同区域、不同程度的水文地质勘查工作,但针对全盆地的地下水系统划分尚属首次。因此,本文对哈密盆地地下水系统的划分研究,对我国西北干旱地区地下水系统的研究有实际参考价值和借鉴意义,同时也对合理开发利用干旱地区地下水资源提供了科学评价和理论依据。

参考文献

[1]张人权.水文地质学发展的若干趋向[J].水文地质工程地质, 1987,(2):1-2.

[2]陈孜.哈密盆地绿洲带地下水数值模拟及地下水资源评价[D].北京:中国地质大学,2014.

[3]胡宏韬,蔡青勤.哈密盆地多层含水系统地下水数值模拟[J].煤田地质与勘探,2001,29(3):29-32.

[4]李绅.哈密盆地地下水位动态变化规律及模拟研究[D].新疆农业大学, 2012.

[5]张俊,赵振宏,尹立河,等.鄂尔多斯盆地内蒙能源基地地下水系统划分方法[J].工程勘察,2011,39:57-63.

[6]李文鹏,郝爱兵.中国西北内陆干旱盆地地下水形成演化模式及其意义[J].水文地质工程地质,1999,(4):28-32.

[7]王占和,谌天德,于德胜,等.塔里木盆地地下水系统划分[J].新疆地质,2004,22(3):262-264.

[8]张俊,孙自永,余绍文.黑河下游额济纳盆地地下水系统划分[J].新疆地质,2008,30(1):12-14,31.

[9]陈梦熊.西北干旱区水资源与第四纪盆地系统[J].第四纪研究, 1997,(2):97-104.

本刊声明

为适应我国信息化建设,扩大本刊及作者知识信息交流渠道,本刊经协商,已被CNKI中国期刊全文文据数(CJFD)、科学技术部西南信息中心《中文科技期刊数据库》收录,并在“万方数据——数字化期刊群”全文上网,被《中国核心期刊(遴选)数据库》收录,为加速两岸及整体华文学术交流,本刊也同时加入了台湾华艺数位艺术股份有限公司的全球华文市场的核心学术期刊数据库,【中文电子期刊服务】(英文简称CEPS)。其作者文章著作权使用费及稿酬按作者与本刊的约定执行。如作者不同意文章被收录,请在来稿时向本刊声明,本刊将做适当处理,敬请广大作者朋友与本刊紧密合作,深表谢意。

特此声明!

《新疆地质》编辑部

2016年3月

Study on the Classification and Characteristics of Groundwater System in the Hami Basin

Li Chongbo,Chu Hongkuan,Song Yu,WangTuo

(GeologicalSurveyAcademyofXinjiang,Urumqi,Xinjiang,830011,China)

Abstract:Groundwater system division is a key foundation for Xinjiang coal base with groundwater resources.Based on the topography and geomorphology,regional geological conditions and hydrogeology conditions of the Hami basin,the groundwater system in the Hami basin was divided in taking the systematic theoretical analysis of groundwater.According to the principles and basis, the groundwater system can be divided into the fourth grade system including three the second groundwater systems(the second grade system),the eight sub-systems(the thrid grade system).The division of groundwater system has important theoretical and practical significance for Xinjiang coal base with groundwater resources.

Key words:Hami basin;System Research boundaries;System divisions;Groundwater system

作者简介:第一李崇博(1985-),男,助理工程师,2011年毕业于新疆大学勘察技术与工程专业,主要从事水文地质、工程地质和环境地质方面的工作

收稿日期:2015-09-16;

修订日期:2015-11-23;作者E-mail:LCBxjddy@126.com

中图分类号:P641.13

文献标识码:A

文章编号:1000-8845(2016)01-139-05