测速雷达使用新方法研究

李元生,陈礼国

(中国船舶工业系统工程研究院,北京 100094)

测速雷达使用新方法研究

李元生,陈礼国

(中国船舶工业系统工程研究院,北京100094)

摘要:通过舰炮武器系统测速雷达作战使用分析,提出初速预测新模型、修正量新模型等测速雷达使用新方法。分别对使用新方法前后效能进行比较仿真, 仿真证明, 本方法极大地提高了舰炮武器系统对海作战时首群命中效能。所提出的方法对于提高舰炮武器作战效能具有理论和实际意义。

关键词:舰炮武器系统;测速雷达;初速预测

舰炮对目标射击时,弹丸初速是解命中问题的一个关键参数,初速修正量误差对舰炮系统射击精度影响较大,初速的准确与否直接影响舰炮的命中精度[1],尤其对首发命中概率影响更大。为了减小初速修正量误差对射击的影响和提高射击精度,目前世界上中大口径舰炮武器系统都配备了弹丸测速雷达[2],用于测量弹丸炮口初速,求取初速修正量进行射击修正。本文针对测速雷达使用条件下,如何确定首发初速进行研究,为作战使用提供依据。

1测速雷达工作原理

测速雷达利用多普勒效应对弹丸初速进行测量[3]。电磁波照射到运动物体上反射回来,其频率会发生变化,这种效应称为多普勒效应,变化频率与原频率的差频,称多普勒频率。测速雷达由终端机、高频头和红外启动器及模拟信号源组成,火炮射击时,炮架上红外启动器探测火炮发射的火光,为测速雷达提供时间零点[4]。雷测速达发射机产生的高稳定连续波信号通过双工器和天线向空间定向发射高频电磁波信号。该信号照射到出炮口的弹丸上,反射回带有弹丸速度的多普勒信号回波信号。该回波信号被天线接收后,进入混频器,与发射机振荡器信号进行混频,得到多普勒信号。多普勒信号经放大滤波后,在信号数据处理部分进行A/D变换,再进行FFT等信号处理计算,得到弹丸多普勒频率fd值,再经数据处理获得弹丸实测初速。测速雷达发射机与接收机共用一个天线的情况下,根据多普勒效应,弹丸相对测速雷达之间的弹道切向速度V0、径向速度Vr表示为[5]

(1)

舰炮连续发射时,炮口附近始终存在着电磁波无法穿透的气体电离、烟焰区,因此测速雷达不能对弹丸出炮口瞬间初速V0直接测量。测速雷达通过测量弹丸在火炮发射后效期结束后飞行轨道上的N点径向速度值Vri(i为测速数据的序号,i=1,2,3…N),再转换为弹道切向速度序列V0i。然后进行剔除野值、滤波等运算得到最佳速度序列,采用最小二乘多项式拟合法外推初速V0,雷达初速外推原理见图1。

(2)

式中,N为雷达测速的总点数;i为测速数据的序号;Vi是弹丸切向速度;Wi是多项式权系数;V0为火炮弹丸的初速。

图1 测速雷达初速外推原理

2初速预测和修正量新模型

发射首发弹丸需要初速初值,以便解算射击诸元。在首发弹丸没有发射测速雷达无实测值情况下,如何向测速雷达提供初值,下面建立初速预测和修正量新模型。

2.1首发初速预测和修正量模型

舰炮的实际初速与表定初速不符的主要原因有四个:一是受到发射时高温高压气体对炮膛金属的热作用、化学作用和冲击作用,以及弹带对炮膛阳线的机械作用,逐渐使膛壁烧蚀和阳线剥落,使炮膛直径和药室容积增大、药室增长和弹带密封不严使膛压降低,从而使弹丸初速变小,即膛蚀引起的初速偏差;二是弹药温度随储存环境温度的变化,高于或低于标准药温15℃时,引起初速增大或减小,即药温引起初速偏差;三是弹重非标准使初速变化,弹重差引起的初速偏差;四是首发炮膛常温与正常发射中膛温差造成初速偏差,即冷膛引起的初速偏差[6]。所以,首发炮弹综合初速偏差为

ΔV0Z=ΔV0s+ΔV0y+ΔV0q+ΔVn

(3)

式中,ΔV0z为综合初速偏差量;ΔV0s为膛蚀引起的初速偏差;ΔVn为冷膛引起的首发初速偏差;ΔV0y为药温差引起的初速偏差;ΔV0q为弹重差引起的初速偏差。其中ΔV0s、ΔVn为该门炮统计值,ΔV0y、ΔV0q按系统作战时气温和装定的弹种符号进行计算。

首发弹初速预测按下式求解:

Vy/1′=V0-ΔV0Z

(4)

使用式(3)计算综合初速偏差,求取初速修正量,解算首发射击诸元,其精度最高。

2.1.1初速冷膛修正量统计模型

设火炮已有n次射击过程,每次射击过程首发、第2发实测初速分别为Vnc/1、Vnc/2,则初速冷膛修正量为

(5)

每次射击,将每次射击中第1、2发弹丸实测初速登记在火炮履历簿中,在射击预先准备时,按式(5)求出初速冷膛修正量统计值。

2.1.2膛蚀修正量统计模型

1)统计模型

由于炮弹发射磨损膛线,造成随着发射数增大,初速降低。膛蚀引起的初速偏差量(ΔV0s),设取最近1次射击中各发弹丸实测初速列表如表1所示,其中记录了除首发外的各次射击中各发实测初速。

表1 射击实测初速、弹种符号、药温记录表

根据测速雷达实测弹丸初速和射击中药温、弹种符号,统计膛蚀(ΔV0s)模型如下:

(6)

式中,V0为弹药表定标准初速;ΔV0y为药温差引起的初速偏差;ΔVoq为弹重差引起的初速偏差。

若有不同射击过程求取膛蚀数据,取近2次射击过程统计膛蚀取平均。

2)药温差引起的初速偏差量ΔVoy计算模型

标准药温15℃,发射药温度与标准药温不同时,初速将会发生变化。由资料可得,药温每变化9~10℃(具体数值见基本射表)相当于初速变化1%。因此,实际药温偏离标准药温引起的初速偏差为

(7)

式中,T为实际药温,通常为弹药库温度(若运出弹药放在舱面时间较长时则为气温)。

3)弹重差引起的初速偏差量ΔVoq计算模型

在同一装药的情况下,弹丸重量增加,发射时弹丸运动的加速度减小,比标准弹重的弹丸初速就小,轻弹则相反。

弹重偏差由弹上的弹重符号标记。标准弹重为“±”或“H”;重弹以“+”、“++”、…表示,轻弹则以“-”、“--”、…表示。根据外弹道学理论,弹重偏差引起的初速偏差可按式(8)计算:

(8)

式中,Kq为换算系数,一般取Kq=0.4V0。

2.2第2发及以后初速预测和修正量模型

由于冷膛影响,首发实测初速V1c/1中含有冷膛误差ΔV0s,因此,第2发以后预测模型如下:

Vy/2`=V1c/1-ΔVn

(9)

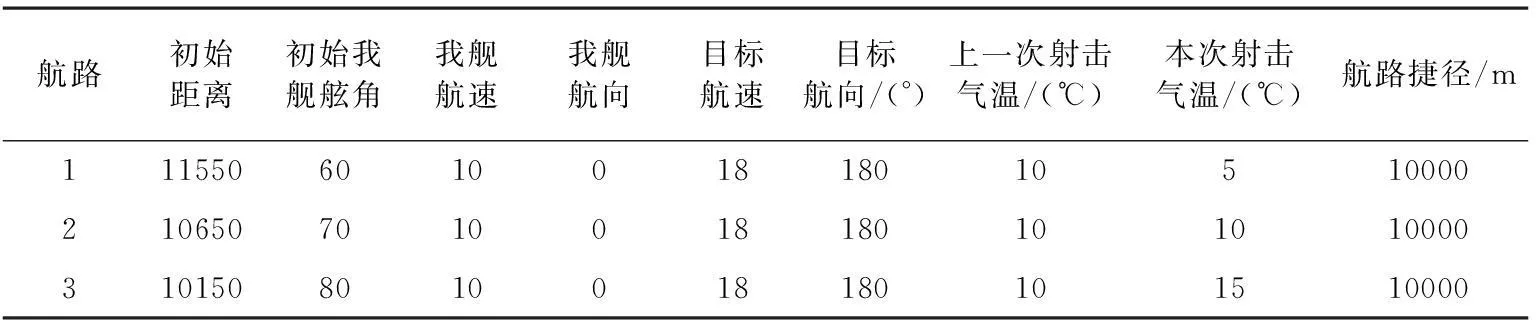

第i发(2 Vy/i`=(V1c/1-ΔVn+V1c/2+…+V1c/i-1)/(i-1) (10) 第i+1发(i≥5) 射击诸元计算预测初速: (11) 则第i发(i≥2)及以后各发初速修正量为 ΔV0i=Vy/i-V0 (12) 式中,V0为标准初速值;Vy/i为第i发(i≥2)预测初速。 3仿真结果分析 为了验证新方法的正确性和有效性,特对使用新方法和不使用新方法做精度对比仿真试验,采用某型舰炮射击对海射击进行仿真,标准初速值为860m/s,测速雷达测量精度为2.0‰,取冷膛引起的首发初速偏差ΔVn=5m/s,膛蚀引起的初速偏差=0.5m/s, 弹重差引起的初速偏差ΔV0q=0。射击航路如表2所示。 在以上航路条件下,在捷径处开火,射击弹数为6发,采用2X2校射,系统的对海统计精度如表3所示。 在以上航路条件下,在捷径处开火,射击弹数为10发,采用2X2校射,系统的对海统计精度如表4。 表2 航路条件表 表3 射击6发时系统打击水面舰艇目标时的主要性能指标 表4 射击10发时系统打击水面舰艇目标时的主要性能指标 通过表3和表4可以看出,使用新方法后舰炮武器系统对海打击效能明显提高,特别是在上一次射击气温与本次气温不同的情况下,系统前几发的命中概率有了很大的提高,从而验证了本文提出的测速雷达使用新方法的优越性、先进性。 4结束语 本文在分析测速雷达作战使用的基础上,提出初速预测新模型、修正量模型等测速雷达使用新方法,极大地提高了舰炮武器系统对海作战时首群命中效能,具有重要的现实军事意义,而且,舰炮武器系统测速雷达使用新方法无需硬件改动,只需对控制计算软件进行升级,实施简便,具有广阔的应用前景。 参考文献: [1]石晨光.舰炮武器原理[M].大连:海军大连舰艇学院, 2009. [2]张锦斌.火炮测速雷达的最小测量点数和作用距离[J].火力与指挥控制,1999,29(2):5-10. [3]刘海林.测速雷达在舰炮武器系统中的应用[J].无线电工程,2008,38(3):61-64. [4]刘海林.获取测速雷达时间零点的几种方法[J].无线电工程,2008,38(11):55-57. [5]杨蓉. 多普勒雷达测速系统设计及信号处理方法研究[D].武汉:华中科技大学,2012. [6]汪德虎, 谭周寿,王建明. 舰炮射击基础理论[M].北京:海潮出版社, 1998. Research on New Method of Velocity Radar LI Yuan-sheng, CHEN Li-guo (Systems Enjineering Research Institute of CSSC,Beijing 100094, China) Abstract:By naval gun weapon system velocity radar combat use analysis, put forward velocity prediction model, modified new model using the new method. Then it is proved by simulation that this method can greatly improve the naval gun weapon system in front of the hit probability for sea battle. The conclusion of this paper is valuable in both theory and practice of improving the efficiency of naval gun weapon system. Key words:naval gun weapon system; velocity radar; velocity prediction 中图分类号:TN953.1;TJ391 文献标志码:A DOI:10.3969/j.issn.1673-3819.2016.02.026 作者简介:李元生(1976-),男,湖南永顺人,硕士,高级工程师,研究方向为舰炮武器系统。陈礼国(1978-),男,高级工程师。 收稿日期:2015-12-31 文章编号:1673-3819(2016)02-0123-04 修回日期: 2016-01-13