外来务工人员子女与城市子女课余时间安排调查及教育资源差异的分析

李金珠

一、导言

社会转型时期,教育政策在政治、经济、社会和文化各个领域发挥着重要的调节和整合功能。随着社会的进步和教育的发展,人们对校外活动和课外活动重要性的认识不断加深。本研究以外来务工人员子女和城市居民子女的课余生活安排情况为研究内容,通过二者的对比,希望更多地关注到外来务工人员子女的教育问题、当今的教育现状和社会公平等方面的。

二、正文

1.城市公共资源的利用

课余时间对公共资源的利用程度不一,相对于城市孩子来说,外来务工人员子女对城市公共资源的利用率较低,且活动地点过于单一,缺乏科學的指导。

在对其课余时间活动内容、活动地点以及其家周围公共设施的调查中,我们发现,城市家庭子女的周末课余时间一般都会参与一些兴趣班的培训,例如器乐班、舞蹈班、演讲班等,锻炼综合素质,另外,再对其深度访谈时发现大部分父母会抽出一定的时间陪同孩子去做一些有意义的事情。反观外来务工人员子女中,大多数孩子课余时间最长用来复习课本知识,其次是看课外书,娱乐活动以看电视为主,活动地点除了在家之外,主要以商店超市、同学朋友家中以及户外绿地为主,而“你家附近是否有以下设施”的选项结果显示(如图四),其居住地附近主要以学校、公园、商场为主,学校为必要性设施,除上学期间很难对其开放,而超市商场和公园就与其活动方式相对应,博物馆、图书馆等具有教育意义的设施极少。在对其深度访谈的过程中发现,外来务工人员子弟的户外绿地活动基本都以当下电视流行的且易学的游戏为主,竞技性、娱乐性较强而缺乏益智性和知识性,虽然为其提供了消遣娱乐的方式,但实际教育意义较小,缺乏科学指导。另外,虽然其家附近不乏公共交通,但由于其年龄较小,家长不放心等诸多因素而限制了他们的出行,从而也限制了其活动的场所。

2.节假日的课余时间安排

“节假日期间一般去哪里”选项的调查结果显示,对于城市居民子女来说,节假日是认识世界,增加与父母的交流的重要时期。大部分父母会陪同孩子回老家,旅游。即使是留在北京家中的孩子,在深度访谈中也发现他们会经常与父母在市郊的一些地方玩耍。几乎没有父母会把孩子留在学校或其他看护场所。而外来务工人员子女中,虽然大部分学生节假日也与父母回老家或留在北京的家中,但在进一步调查中,我们发现,其实际情况与城市孩子完全不同,父母对于孩子的安排更多的仅考虑到安全性而非如何丰富孩子生活。一般来说,是否回老家主要由家乡的远近以及父母职业来决定。一般来说,家乡在山东、河北、河南距京较近的地区的孩子会选择在节假日回家乡,四川、安徽、云南等地的会选择留在北京。与城市孩子相比,外来务工人员子女很少有参加夏令营、外出旅游的机会,即使旅游也只是北京市郊的出行成本较低的区域。一方面,留在北京家中安全性较高但同时也减少了其接触社会、了解世界的机会。

通过对比也从侧面反映出了学生们的课余时间是否能够充分的利用起来,可以看出外来务工人员子女对于课余时间的抵触,可能是由于他们在课余时间的活动没能够好好的安排。

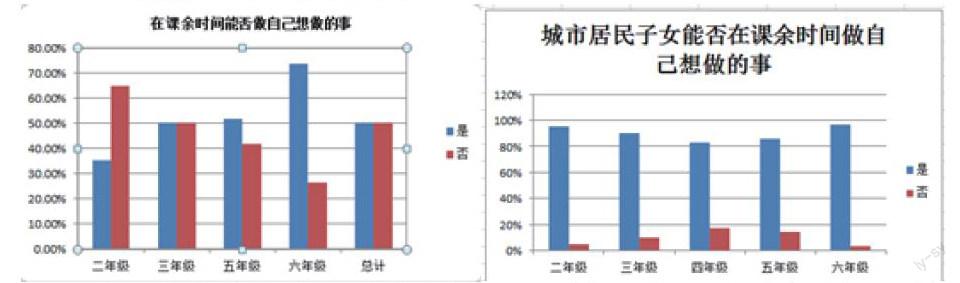

3.课余时间安排的自主性

由于在课余时间没能够做自己想做的事,则课余时间也就是多余的。相对于外来务工人员子女来说,城市居民子女在课余时间安排上面有更大的自主权,同时,再对其进行深度访谈中发现,城市居民子女的课余时间安排的自主权是在一定的科学指导下的,家长更倾向于培养、引导而非强制,从而使其能够在科学的引导下自主的选择课余活动的形式,而外来务工人员对于子女的课余时间安排更多地采取强制的态度,或是一种隐性的强制。在深度访谈中我们发现,许多孩子会在课余时间帮父母照看弟弟妹妹,或看守店铺,这种外来务工人员子女典型的家庭模式下一种隐形的强迫,是暂时很难进行改变的。

同时,通过比较也看出了,外来务工人员子女与城市居民子女所享受资源的差异——“不平等的童年”。

三、讨论

通过对外来务工人员子女课余生活的调查统计与城市子女课余生活的调查统计及结果分析分析可以看出,外来务工子女与城市居民子女所享受资源的差异是我们政府、学校和家长应该深思和讨论的地方。国家应该调整政策,增加对外来务工人员的福利政策,减轻其经济压力,外来务工人员家庭物质条件有限,父母对闲暇时间的重要作用缺乏认识。大部分分孩子的父母从事服务型行业或做小本生意。处于城市底层,很难安排自己的时间,生活条件比较拮据。再加上其自身教育水平较低,教育经验较少,身边缺乏有经验的人对其进行指导,导致外来务工人员子女家庭少有条件和意识对子女的课余时间进行合理的规划。还有社工的介入也是不可缺少的,组织社会工作者对外来务工人员进行教育方面的培训,为外来务工人员子女提供一套适合其经济条件,有利于其自身发展的课余时间安排表也是切实可行的。