桑粉虱快速分子检测技术

柴建萍+倪婧+江秀均+罗雁婕+谢道燕+白兴荣

摘要: 桑粉虱[Pealius mori (Takahashi)]是我国植桑区重要的桑树害虫,在云南植桑区引起危害。针对桑粉虱虫体小,与其他种类粉虱形态相似导致识别困难的问题,基于线粒体COⅠ分子标记进行桑园及周边不同寄主植物粉虱种群鉴定的工作,比较与桑粉虱亲缘关系较近的6种粉虱COⅠ基因序列,设计桑粉虱种特异性引物sfs5-1/sfs5-2,扩增300 bp片段,建立桑粉虱快速分子检测技术。该引物只对桑粉虱COⅠ基因具有扩增能力,而对烟粉虱、温室白粉虱无扩增效果,且对桑粉虱单头成虫、卵粒、幼虫具有较好扩增能力,表现出桑粉虱种的特异性。该引物灵敏性高,对桑粉虱DNA模板最低检测值为0.15 ng/μL。该检测技术简便、高效,可用于桑粉虱鉴定、苗木调运过程害虫检测、种群迁移扩散监测及防控机制研究等多个领域。

关键词: 桑粉虱;COⅠ基因;特异性引物;分子检测

中图分类号:S433.39 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2016)03-0145-03

桑粉虱[Pealius mori(Takahashi)]属同翅目粉虱科害虫,是对我国农业生产存在较大威胁的6种重要粉虱类害虫之一[1]。桑粉虱以幼虫、成虫刺吸桑叶汁液发生危害,其分泌物导致桑园煤污病流行,造成桑叶品质及产量下降。近年来,国内植桑区域呈现“东桑西移”格局,桑粉虱在云南植桑区暴发危害并呈扩大趋势。由于各地对桑粉虱种类识别不清楚,缺乏靶标害虫发生规律、危害习性、药剂防效等背景知识,导致防治效果低下、防控难度增大。

粉虱类害虫的形体微小,种内变异普遍,仅凭粉虱成虫的外观识别易造成种类鉴定混乱[2]。粉虱分类鉴定依据蛹壳特征而非成虫特征[3],蛹壳形状和颜色,背面特征,边缘的齿和刚毛,背刚毛和刺毛,胸部和腹部气管褶、孔、冠、裂等特征是粉虱分类的重要依据[4]。桑粉虱蛹体长0.70~0.80 mm,呈黄褐色,椭圆形;成虫体长0.70~0.80 mm,体淡黄色,被有白粉[5],外形与其他种类粉虱极为相似。非专业研究人员很难直观地将桑粉虱与其他种类粉虱区别开。应用DNA序列的分子标记技术可找出不同生物类群间的遗传差异,弥补传统形态分类方法的不足,能较快进行物种鉴定[6]。其中线粒体COⅠ基因被广泛应用于昆虫系统发育及近缘种鉴定,在烟粉虱隐种鉴定、遗传分化研究中发挥重要作用。但在昆虫种类鉴定时,线粒体COⅠ基因需经PCR扩增、检测、测序、比对等诸多环节,操作过程耗时、费用高,特别在进行大量样本鉴定时较为繁琐。

本研究基于线粒体COⅠ分子标记对桑园及周边不同寄主植物粉虱种群鉴定的结果,即桑树上只有桑粉虱1种粉虱类害虫危害,而桑园周边蔬菜及经济作物以烟粉虱B型、温室白粉虱发生危害[7]。比较桑粉虱、烟粉虱、温室白粉虱、螺旋粉虱、番荔枝褶粉虱、番石榴黑棒粉虱、伯粉虱等7种粉虱COⅠ基因序列,根据桑粉虱COⅠ基因的种间特异性设计引物,通过PCR扩增、电泳检测,建立桑粉虱快速分子检测技术,以期为植桑区桑粉虱害虫识别、危害监测及种群发生机制研究提供技术支持。

1 材料与方法

1.1 试验虫源

桑粉虱采自云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所桑园(2014年6月),虫态为成虫、卵、幼虫。烟粉虱样本采自桑园周边寄主植物薄荷(2012年5月),虫态为成虫。温室粉虱采自大棚内寄主植物黄瓜(2012年5月),虫态为成虫。烟粉虱及温室粉虱经过线粒体mt COⅠ分子标记鉴定为烟粉虱B型及温室白粉虱[7]。

1.2 试验仪器与试剂

XW-80A涡旋仪(上海精科实业有限公司);Sorva ll Biofuge Stratos台式高速冷冻离心机(ThermoFish);S1000 PCR扩增仪(BIO-RAD);PowerPac Universal电泳系统(BIO-RAD);GelDoc TM+XR紫外凝胶成像系统(BIO-RAD)。

DNA提取液:含50 mmol/L Tris-HCl (pH 值8.0)、20 mmol/L NaCl、1 mmol/L EDTA、1% SDS;Tris-EDTA缓冲液:含10 mmol/L Tris-HCl(pH值 8.0)、1 mmol/L EDTA(pH 值8.0);蛋白酶K(Merck)、Easy Taq DNA Polymerase、2.5 mmol/L dNTPs,购自Trans(北京)公司;引物由Invitrogen(上海)公司合成;其他无机试剂为国产分析纯。

1.3 供试粉虱DNA提取

粉虱DNA提取方法参照柴建萍等方法[7],分别提取5头桑粉虱、烟粉虱、温室白粉虱基因组DNA。收集桑粉虱5个粒卵及5头2龄幼虫,进行桑粉虱卵、幼虫基因提取。

1.4 桑粉虱特异性引物设计

根据柴建萍等报道的桑粉虱(登录号:KP168713)测序结果[7],以及NCBI数据库中公开的烟粉虱(Bemisia tabaci)(登录号:KF059959)、温室白粉虱(Trialeurodes vaporariorum)(登录号:HM185763)、螺旋粉虱(Aleurodicus dispersus)(登录号:KC822648)、番荔枝褶粉虱(Aleurotrachelus anonae) (登录号:HM150624)、番石榴黑棒粉虱(Aleuroclava guyavae)(登录号:JQ340179)、伯粉虱待定种(Metabemisia sp.)(登录号:JQ340198)7种粉虱COⅠ碱基序列,应用CLUSTAL X 2.1、MEGA5软件进行序列对比分析;用Primer Premer 5.0软件设计桑粉虱特异性引物并进行评价。

1.5 引物特异性验证

分别以鉴定为桑粉虱、烟粉虱B型、温室白粉虱的各5头成虫的DNA为模板,用设计引物sfs5-1/sfs5-2进行PCR扩增验证引物特异性。PCR扩增体系为25 μL,其中含 2.5 μL 10×buffer,1.9 μL 2.5 μmol/L dNTPs,20 μmol/L上、下游引物各0.5 μL,0.2 μL 5 U/L Taq DNA聚合酶,1.8 μL 100 μg/mL DNA模板,加ddH2O补足。反应程序:94 ℃ 5 min;94 ℃ 20 s,52 ℃ 30 s,72 ℃ 45 s,共35个循环;72 ℃ 10 min。取5 μ L 扩增产物,加1 μL载样缓冲液于1%琼脂糖凝胶中,在100 V电压下电泳15 min后,用紫外凝胶成像系统检测电泳结果。

1.6 引物灵敏性检测

以桑粉虱5头幼虫、5粒卵提取的基因组DNA为模版,用引物sfs5-1/sfs5-2进行PCR扩增检测有效性;检测桑粉虱DNA模板浓度,并将模板浓度按1、10、102、103、104倍数稀释成系列浓度梯度,用引物sfs5-1/sfs5-2进行PCR扩增检测其灵敏性。PCR体系及反应条件同“1.5”节。

2 结果与分析

2.1 引物的选择

通过桑粉虱与NCBI数据库公开的共7种粉虱COⅠ基因序列对比分析,设计桑粉虱特异性引物sfs5-1/sfs5-2,上游引物sfs5-1为5′-GTGGATTTGGGAACTGACTA-3′,下游引物sfs5-2为5′-GTGACATTCCTAAGGTTCGT-3′,预计扩增产物为300 bp。

2.2 引物特异性验证结果

选择引物sfs5-1/sfs5-2对桑粉虱及桑园周边烟粉虱B型、温室白粉虱基因组DNA进行PCR扩增,电泳检测结果表明,桑粉虱基因组DNA均可扩增出约300 bp目的条带,而烟粉虱及温室白粉虱基因组DNA未见目的条带(图1)。3种粉虱各重复5头成虫基因组扩增得到的结果一致,说明引物sfs5-1/sfs5-2在3种粉虱中具有桑粉虱种的特异性。

2.3 引物灵敏性检测

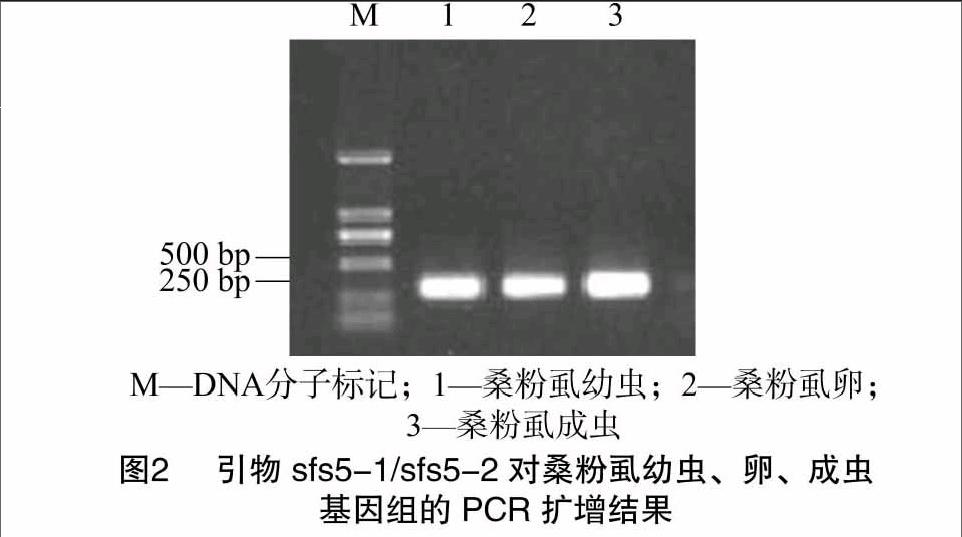

引物sfs5-1/sfs5-2对桑粉虱幼虫及卵基因组均可扩增出约300 bp目的条带,说明设计的引物对桑粉虱卵、幼虫、成虫各虫态具有良好扩增能力(图2)。桑粉虱DNA模板按1、10、102、103、104倍数稀释后分别得到1.5 ng/μL、0.15 ng/μL、15 pg/μL、1.5 pg/μL、0.15 pg/μL系列梯度浓度,经过引物sfs5-1/sfs5-2 的PCR扩增、灵敏度检测,表明该引物对模板浓度的最低检测值为 0.15 ng/μL,引物灵敏性较高(图3)。

3 结论与讨论

对于形态特征不稳定或多变异性的昆虫,特别是近缘种的区别和疑难种的鉴定,PCR扩增分子标记技术可解决传统形态分类难以解决的难题且不受虫态影响[6,8]。其中线粒体COⅠ基因已广泛用于近缘种间系统进化研究,并已应用于粉虱、蚜虫等多种昆虫新物种鉴定[9-11]。基于线粒体COⅠ

基因序列分析基础上发展起来的种特异性鉴定技术,在扩增未知DNA模板时可根据目标片段的有无将目标种类与其他种类鉴别开,由于该技术操作简便,在粉蚧、实蝇、小蠹虫、线虫等害虫的快速鉴定中被广泛应用[12-15]。针对较多隐种分化的烟粉虱,通过对多个隐种mtCOⅠ序列限制性内切酶位点分析,筛选特定的内切酶,利用mtCOⅠPCR-RFLP技术成功鉴定了国内9个烟粉虱隐种[16]。应用随机扩增多态性DNA(RAPD)技术筛选出温室白粉虱特异性片段,由此片段设计特定序列扩增(sequence characterized amplified regions,SCAR)特异引物可将温室白粉虱与其他种粉虱区别开,提高了温室白粉虱检测效率[17]。对于入侵性螺旋粉虱、双钩巢粉虱,采用其mtCOⅠ基因种的特异性序列,设计各自特异性引物,通过PCR扩增、检测,成功将靶标粉虱与其他种粉虱区别开,为口岸检疫、害虫检测及监测提供了快速分子鉴定技术[18-19]。

云南蒙自桑园及周边不同寄主植物粉虱种群鉴定表明,桑树上仅有桑粉虱1种粉虱害虫危害;遗传距离及系统发育聚类分析得出,不同于烟粉虱、温室白粉虱等多种粉虱,桑粉虱作为独立分枝存在[7]。东桑西移,伴随云南省桑园面积扩大,桑粉虱在该省的危害日趋严重。建立科学、简便、高效的桑粉虱检测技术,对粉虱危害季节的桑粉虱鉴定、种苗调运过程害虫检测、种群迁移扩散监测及防控机制研究等有重要的科学意义。

本研究根据与桑粉虱亲缘关系较近的6种粉虱mt COⅠ碱基序列,设计桑粉虱特异性引物sfs5-1/sfs5-2,并建立桑粉虱快速分子检测技术。该引物可将桑粉虱与桑园周边多发性的烟粉虱、温室白粉虱区别开,并且对桑粉虱单头成虫、卵粒、幼虫均具扩增能力,产生目的片段约为300 bp。引物灵敏度高,桑粉虱基因组DNA模板最低检测值为0.15 ng/μL,可用于痕量或可疑虫态的桑粉虱检测。烟粉虱、温室白粉虱是世界性害虫。螺旋粉虱是1种入侵性害虫,我国台湾有64科144种植物受害,海南省有47科120种植物受害[20]。番荔枝褶粉虱、番石榴黑棒粉虱、伯粉虱在国内尚未见报道。本试验检测样本种类有限,仅涉及桑粉虱及广泛分布危害的烟粉虱、温室白粉虱,桑粉虱种特异检测还需更多地域、更多种类粉虱样本进行验证。

参考文献:

[1]任顺祥,邱宝利,戈 峰,等. 粉虱类害虫的监测预警与可持续治理技术透视[J]. 应用昆虫学报,2011,48(1):7-15.

[2]孙会忠,董钧锋,宋月芹,等. 四种粉虱种群超微形态特征多样性研究[J]. 应用昆虫学报,2011,48(1):70-76.

[3]Martin J H. An identification guide to common whitefly pest species of the world(Homopt Aleyrodidae)[J]. Tropical Pest Management,1987,33(4):298-322.

[4]宋早芹,季小雨,杜予州,等. 我国桑树五种常见粉虱的超微结构[J]. 应用昆虫学报,2011,48(1):65-69.

[5]屈达才,邱靖芸,虞崇江. 广西桑粉虱为害特点及综合防控措施[J]. 广西农业科学,2010,41(11):1187-1190.

[6]阎凤鸣. 非形态特征在粉虱分类中的运用(同翅目:粉虱科)[J]. 昆虫分类学报,2001,23(2):107-112.

[7]柴建萍,刘增虎,罗雁婕,等. 桑园及周边不同寄主植物粉虱种群鉴定[J]. 南方农业学报,2014,45(11):1963-1969.

[8]黄可辉,郭琼霞,虞 赟,等. 分子标记法在昆虫学研究中的应用[J]. 华东昆虫学报,2005,14(2):109-114.

[9]Hebert P D,Cywinska A,Ball S L,et al. Biological identifications through DNA barcodes[J]. Proceedings Biological Sciences,2003,270(1512):313-321.

[10]Frohlich D R,Torres-Jerez I,Bedford I D,et al. A phylogeographical analysis of the Bemisia tabaci species complex based on mitochondrial DNA markers[J]. Molecular Ecology,1999,8(10):1683-1691.

[11]Wang J F,Jiang L Y,Qiao G X. Use of a mitochondrial COⅠ sequence to identify species of the subtribe Aphidina (Hemiptera,Aphididae)[J]. Zoo Keys,2011,30(122):1-17.

[12]田 虎,李小凤,万方浩,等. 利用种特异性COⅠ引物(SS-COⅠ)鉴别扶桑绵粉蚧[J]. 昆虫学报,2013,56(6):689-696.

[13]黄 振,陈韶萍,谢 婧,等. 应用种特异性PCR技术快速鉴定辣椒实蝇[J]. 昆虫学报,2015,58(4):460-466.

[14]张总泽,陈 艳,林阳武,等. 雅点六齿小蠹的SS-COⅠ技术鉴定[J]. 安徽农业科学,2014,42(9):2588-2589,2599.

[15]王 琼,耿丽凤,张东升,等. 香蕉穿孔线虫(Radopholus similis)特异性分子检测技术研究[J]. 植物病理学报,2011,41(2):171-177.

[16]秦 丽,王 佳,邴孝利,等. 利用mtCOIPCR-RFLP技术鉴定中国境内九个烟粉虱隐种[J]. 昆虫学报,2013,56(2):186-194.

[17]王金娜,王相晶,张友军,等. 温室白粉虱SCAR分子鉴定技术的建立及应用[J]. 环境昆虫学报,2012,34(3):295-301.

[18]李伟东,刘福秀,韩玉春,等. 螺旋粉虱的分子检测方法[J]. 植物检疫,2012,26(5):9-13.

[19]张桂芬,郭建洋,王 瑞,等. 双钩巢粉虱的种特异性SS-COⅠ检测技术[J]. 生物安全学报,2013,22(3):157-162.

[20]韩冬银,刘 奎,陈 伟,等. 螺旋粉虱在海南的分布与寄主植物种类调查[J]. 昆虫知识,2008,45(5):765-770,封底.