玉米在不同覆盖方式处理下的土壤水温差异

王丽学+李振鹏+刘四平+杜俊鹏

摘要: 通过传统耕作、生物炭翻耕覆盖、地膜免耕覆盖、地膜翻耕覆盖、留茬覆盖和条带覆盖6种处理方式,分析玉米在不同覆盖方式处理下的土壤水温差异。结果显示:地膜覆盖、秸秆覆盖和生物炭处理均可提高土壤含水率,地膜覆盖对浅层土壤含水率影响明显,翻耕通过影响入渗率能有效增加深层土壤含水率。棵间蒸发量苗期大于拔节期,传统耕作的蒸发量最大;随着气候的变化和植株的不断生长,苗期的不同处理影响因子对棵间蒸发量差异性的影响在减弱。地膜覆盖可通过提高地温明显缩短出苗期,秸秆覆盖可有效调节地温,生物炭处理在苗期和拔节期对地温的影响和传统相比略有差异;随着土壤深度的增加,不同处理下地温都呈下降趋势,且降幅逐渐减小。

关键词: 覆盖;地膜;秸秆;生物炭;土壤含水率;地温;棵间蒸发

中图分类号: S365;S513.04 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2016)03-0082-03

农田覆盖通过影响太阳光能对地表的直接辐射以及土壤和大气之间的水、气、热交换,直接影响着土壤的水、气、热状况,进而影响着土壤的生物活性和土壤有机质的分解[1-3]。秸秆覆盖作为一种强化土壤有机质积累、调节土壤温度和水分的农艺措施已被广泛应用[4]。地膜在提高土壤温度,保持土壤湿度,调节作物生长季节,提高产量等方面同样有积极作用[5]。研究还发现,生物炭分子表面积大,具有空隙结构,能蓄水保墒,并能提高土壤化学(如养分保持、养分稳定性等)、土壤物理(如体积质量、田间持水量、渗透性)和生物特性[6]。这3种不同的覆盖方式在一定耕作条件下均有利于作物生长,关于不同覆盖方式对土壤水温的影响机理及随玉米不同生长期产生的差别,前人的研究很少将三者放在一起做横向分析。本研究通过试验主要分析辽沈地区玉米在不同覆盖方式处理下的土壤水温差异,以期为东北旱地农业玉米生长所需水温条件的研究提供相应的理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

本试验于2014—2015年在沈阳农业大学水利学院的综合试验基地进行。该试验基地位于辽宁省沈阳市沈河区 (41°44′N,123°27′E),平均海拔44.7 m,属旱作农业区。农业用水以天然降水为主要来源,年降水量400~500 mm,降水主要集中在7、8、9月。该区土壤主要为草甸土,平均土壤容重为1.37 g/cm3。年平均气温为8 ℃,全年无霜期160~185 d。

1.2 试验材料与试验设计

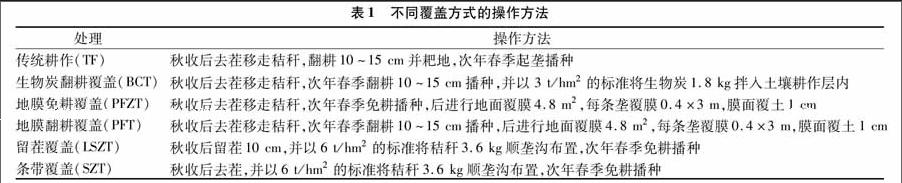

供试作物为玉米沈禾118,2015年5月3日开始播种。每试验小区面积2 m×3 m,行株距0.5 m×0.4 m,播种32株。本试验设6个处理:传统耕作、生物炭翻耕覆盖、地膜免耕覆盖、地膜翻耕覆盖、留茬覆盖、条带覆盖,每个处理设3次重复,详见表1。

1.3 测定方法

采用TDR(时域反射仪)测定0~60 cm土层土壤含水率,每10 cm为1层,每5 d测定1次;每日09:00用感量为 0.1 g 的电子秤称量自制蒸发器(内筒为高15 cm,直径 10 cm 的镀锌铁皮制成,外筒紧裹内筒且不做筒底,内筒筒底留有缝隙)质量来测棵间蒸发量;把直角地温计插进5、10、15、20、25 cm 深的土壤中,每日10:00读取各组地温计的度数。

2 结果与分析

2.1 不同覆盖方式对土壤水分的影响

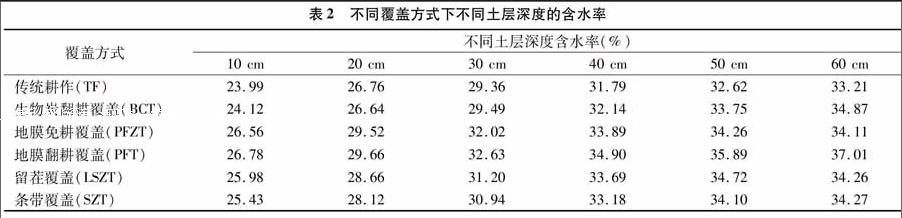

土壤含水量不仅受降雨入渗、大气湿度、光照度、地表径流等多种自然因素的影响,还受覆盖物、覆盖量、耕作方式等人为因素的影响,后者可直接导致土壤对降水入渗和存蓄以及作物对水分的吸收效率发生改变。由表2可见,玉米苗期土壤含水率随着土壤深度的增加呈整体增加趋势,表现为PFT>PFZT>LZST>SZT>BCT>TF,其中0~30 cm土层含水率增幅较大,均在8.47%以上,TF处理10~20 cm增幅最高为 11.55%,40~60 cm增幅则相对较为缓慢,基本维持在0.5%~5.01%,这是由于在土壤浅层,大气流动、水分循环等较为剧烈,表层蒸发量越大土壤水分增幅越大,这与卢彩云等的研究结果[7]一致。苗期土壤含水量主要受降雨量、蒸发量、根系吸收量等综合影响,在降雨量一致的条件下,蒸发量的不同直接导致了含水量的差异。PFT、PFZT、LZST、SZT较TF在10 cm、20 cm土层土壤含水率分别提高11.63%、1071%、8.30%、6.00%和10.84%、10.33%、7.10%、508%,平均土壤含水率分别提高10.77%、7.12%、6.08%、4.70%,这主要是由于覆盖能减少蒸发量。对于PFT和PFZT,由于地膜的不透性,直接阻碍了大气流动,有效降低了蒸发量,这与杜社妮等的研究结果[8]一致。LZST和SZT虽然也有一定效果,但是不及PFT和PFZT。由于BCT当中含有大量的细小炭颗粒,降雨入渗过程中能有效存储一部分水分,因此蓄水效果要优于TF,但是翻耕疏松了土层,扩大了土壤间的空隙,加大了蒸发速率,在土壤浅层较LSZT和SZT而言效果不佳。BCT较PFZT和LSZT而言,在0~40 cm土层含水率差值呈“增大—减小”趋势,直至60 cm土层含水率BCT已经优于PFZT和LSZT,这主要是由于细小炭颗粒能有效延迟入渗时间,翻耕增大了土壤孔隙度,两者并用使得深层土壤含水率前者高于后两者。LSZT土壤含水率整体大于SZT,这主要是由于留茬保持了土壤原有的结构,有效降低了蒸发,结合秸秆覆盖在不同程度上能截留部分水分。PFT优于PFZT,不同土层土壤含水率差值整体呈增大趋势,10~60 cm分别为022、0.14、0.61、1.01、1.63、2.90百分点,表明翻耕增大了入渗率。

2.2 不同覆盖方式下玉米苗期和拔节期棵间蒸发的比较分析

通过对玉米苗期和拔节期蒸发器的称质量,直接测得日蒸发量,将数据采取加权平均方法处理,结果见图1。

显然,各个处理下蒸发量苗期均高于拔节期。受气候的影响,降雨不断增多,温度虽有升高,但强烈光照不足,且随着植株的生长,叶面积不断扩大,同时阻挡了一部分阳光照射,棵间蒸发量为TF>BCT>SZT>LSZT>PFT>PFZT,TF始终最高,BCT、SZT、LSZT次之,PFT、PFZT最低。疏松土壤不利于土壤浅层水分的保持,从BCT>SZT>LSZT可看出。秸秆覆盖能避免一部分阳光照射,降雨后能蓄存少量水分,在一定程度上减少了棵间蒸发量;由于LSZT留茬较好地保持了土壤的结构,在秸秆覆盖量相等的条件下对比SZT棵间蒸发量略低。PFT和PFZT的地膜覆盖虽然能使地温升高,但是降低了地表通透性,有效降低了大气的流通,因此降低了棵间蒸发量。对比TF,苗期和拔节期BCT、SZT、LSZT、PFT、PFZT分别降低了3.72%、7.02%、7.85%、9.50%、11.98%和3.65%、6.77%、8.33%、11.98%、15.10%,较耕作方式而言,不同覆盖物对棵间蒸发量的影响更大,其中地膜比较明显。进入拔节期,TF、BCT、SZT、LSZT、PFT、PFZT棵间蒸发量对比苗期均有所下降,降幅分别为20.66%、20.60%、20.44%、21.08%、22.83%、23.47%,其中在苗期对棵间蒸发量影响较大的PFT、PFZT处理降幅最大,说明随着气候的变化和植株的不断生长,苗期的不同处理影响因子对棵间蒸发量差异性的影响在减弱。

2.3 不同覆盖方式对地温的影响

区域温度很难人工控制,但通过覆盖、秸秆还田等方式可以改变农田微生境的地温,从而影响作物生长[9]。从玉米苗期开始至拔节期结束,地温变化如图2所示,PFT、PFZT温度明显高于其他处理,对比TF,苗期和拔节期温度分别高出 4.6~6.5 ℃ 和1.3~4.2 ℃,这是由于地膜能截留太阳直射的部分热量,使得地表温度显著升高;随着植株进入拔节期,叶面积不断扩大,影响逐渐降低。相反,在高温下,LSZT、SZT温度均低于TF,这是因为秸秆覆盖在地表,可以遮挡一部分阳光并吸收一些热量,对比TF,苗期和拔节期温度分别低0.7~1.8 ℃ 和1.5~3.2 ℃,这是因为随着秸秆的不断腐化,秸秆与地表的空隙越来越小,遮光能力越来越强,这与李成军等的研究结果[10]一致。BCT较TF在苗期略高且拔节期略低,上下浮动在0.3~0.9 ℃,这是由于将生物炭拌到土壤中,增大了土壤孔隙率,苗期太阳直射地表而温度升高;当植株进入拔节期,由于生物炭的表面积和总孔隙体积较大,可以吸收部分热量,使得温度又略低于TF。从玉米苗期开始至拔节期结束,LSZT、SZT曲线显示了较好的平滑度,说明秸秆覆盖可以有效调节地温。

由图3可知,各个处理随着土壤深度的增加地温都呈下降趋势,且降幅逐渐减小。5~10 cm均达到最大,BCT降幅最大可达21.67%,20~25 cm降幅均最小,TF降幅最低为 3.60%,说明不同的覆盖方式对0~15 cm地温的影响较大。PFT、PTZT在0~25 cm地温均高于TF,随着土壤深度的增加增幅分别为7.34、7.34、4.17、3.00、2.83 ℃和 6.67、7.84、567、5.67、4.83 ℃,增幅整体呈下降趋势,因此地膜覆盖对于地温的影响随着土壤深度的增加逐渐减弱。BCT同TF相比没有PFT、PFZT增温明显,说明生物炭对地温的影响没有地膜覆盖明显。BCT在0~15 cm地温均高于TF,这是由于翻耕增大了土壤孔隙率,导致吸收更多的热量,而LSZT、SZT对比TF偏低,这是由于秸秆覆盖遮挡和吸收了部分热量。

3 结论

玉米苗期不同覆盖方式对土壤含水率影响较大,地膜覆盖可显著提高地温和浅层土壤含水率。翻耕增大了土壤间隙,天气干燥时不利于表层土壤水分的保持,但对降雨的入渗有利,生物炭处理的土壤含水率与秸秆覆盖相差不明显。随着玉米进入拔节期,植株的叶面积在增大,不同处理对地温及棵间蒸发的影响减弱,这主要是气候和太阳直射影响发生了变化。

参考文献:

[1]周凌云,周刘宗,徐梦雄. 农田秸秆覆盖节水效应研究[J]. 生态农业研究,1996(3):51-54.

[2]王有宁,王荣堂,董秀荣. 地膜覆盖作物农田光温效应研究[J]. 中国生态农业学报,2004,12(3):134-136.

[3]陈素英,张喜英,刘孟雨. 玉米秸秆覆盖麦田下的土壤温度和土壤水分动态规律[J]. 中国农业气象,2002,23(4):34-37.

[4]李洪勋,吴伯志. 地膜和秸秆覆盖对夏玉米的调温保墒效应[J]. 玉米科学,2006,14(3):96-98.

[5]李洪勋,吴伯志. 地膜覆盖对玉米生理效应研究[J]. 耕作与栽培,2003(6):46-48.

[6]黄 剑. 生物炭对土壤微生物量及土壤酶的影响研究[D]. 北京:中国农业科学院,2012.

[7]卢彩云,王庆杰,何 进,等. 炭化秸秆覆盖用于保护性耕作的试验研究[J]. 农业工程学报,2012,28(增刊1):238-243.

[8]杜社妮,白岗栓. 玉米地膜覆盖的土壤环境效应[J]. 干旱地区农业研究,2007,25(5):56-59.

[9]陈玉章. 不同覆盖和秸秆还田方式对旱作小麦土壤温度的影响[D]. 兰州:甘肃农业大学,2013.

[10]李成军,吴宏亮,康建宏,等. 玉米保护性耕作措施水温效应及其产量效果分析[J]. 玉米科学,2010,18(3):129-133,139.