收藏“梦里江南”,好男人亿元打造“诗意风景”

他曾是个成功的商人,如今却变成了文艺大叔,他用10年时间,花了1.2亿在苏州吴中区通达路219号为苏州打造了一个客厅,把江南的记忆统统都收藏起来,却没有赚到一分钱。人生,有时候赔本的生意也必须做。

200万块老砖

1989年,陈翰星从苏州丝绸工学院艺术系毕业后,到深圳闯荡,做过服装生意和广告公司。最后开起了“本色”音乐酒吧,从此风生水起,整整开了9家。他创建了连锁“本色音乐酒吧”这种文化企业模式,也孕育出陈楚生那样的音乐人才。然而,成功后的陈翰星总觉得生活中缺少点什么。

2004年7月,一位做房产投资的朋友邀请陈翰星陪他到苏州出差。回想起大学的时光,青砖、黑瓦,高墙大屋,一派“人家尽枕河”的江南婉约重新浮上陈翰星的眼帘,他决定重游苏州,寻找被遗失在古城美好纯粹的日子。

刚到苏州那一晚,为满足陈翰星的“怀旧”,朋友跟他住在了一个民俗客栈。早上醒来后,风吹着树叶沙沙响,一缕缕花香顺着风飘进了屋子,悠悠弥漫开来。老爷唱机里,黑胶唱片优雅地转动,哼唱着遥远的旋律。陈翰星似乎又回到了大学时代早起晨跑的日子,恍惚之间还是在那个风花雪月的梦里,这才是最正宗的苏州老味道。

然而,在陪同朋友做商业投资的过程中,陈翰星惊讶地发现很多老建筑已经被拆得满目疮痍,他理想中的小桥、流水很多都不复存在。随处丢弃的古砖、牌楼和匾额散落一地。陈翰星艰难地走在一片废墟中,斑驳、苍凉的景象让他似乎听到这些老房子在轰然倒地时发出的哭声。

接下来的几天,朋友买下了一块地,并指着河畔一块荒芜的土地说:“你也买一块吧,这地方有后续发展的潜力。”因为喜欢临水而居的生活,陈翰星便买了下来。最初,他并不知道具体要做什么。

工作结束后,陈翰星执意在苏州再待几天。朋友嘲笑他太情绪化,不是一个合格的商人。陈翰星摇摇头说:“投资的本质不一定全是商业色彩,利益可以推动商业的发展,但艺术却可以让投资变得更有趣。”

朋友离开后,陈翰星开始一个人游走在那些已经被拆和面临即将被拆命运的老房子中间,贪恋地抚摸着每一块老砖。他曾遇到一个即将搬出祖屋的老人,脸上写满了不舍。两人对望一眼,便心照不宣的被烈日灼伤了眼睛,那是陈翰星到苏州后第一次流泪。老人邀请他最后参观一次这座百岁老屋,关于这座房子两个人谈了很久。跟老人分别后,陈翰星便做了一个决定,他要尽可能多的买下这些带着沟壑、写满故事的老砖。

收购老砖这件事,陈翰星坚持了三年,对于这桩“亏本”的买卖,妻子曾多次阻止,劝他不要做毫无希望的投入。但陈翰星却说:“它们被生硬地从岁月的长河中连根拔起,却依旧挺着每一个高傲的棱角,我一定会给它们找到一个妥善安置的方式。”他一共收下了200多万块老砖,把它们都堆在买下的那块地上,想着终有一天要让它们物尽其用。

2007年6月16日,陈翰星在悉尼参加滑翔伞挑战赛,比赛结束后他准备回国,因为航班时间还早,他只好拐进机场附近的一家美术馆打发时间。在点了一杯咖啡后,陈翰星突然做了一个决定:“我要用砖头造一座私人美术馆。在国外,美术馆是城市的客厅,大家可以在那里接受艺术熏陶,更可以休闲娱乐。但在国内,美术馆却门可雀罗,连买一杯咖啡都要找遍方圆几公里。”

这个想法一出现,纠缠陈翰星多年的痛苦突然消失了。他要让最老最真的苏州,活在最潮最美的美术馆里。按捺不住兴奋,陈翰星在从国外回来的飞机上便开始画图纸,一下飞机他就直奔那堆老砖,并决定给美术馆起名为“本色”,跟自己开的本色酒吧一脉相承。

捡拾水乡记忆

陈翰星庆幸自己终于为老砖找到了重生的方式,美术馆的外墙他决定全部用老砖来砌。200多万块老砖,有一部分因为不耐岁月侵袭,在砌墙的过程中被毁坏,最终砌在墙上的有150万块。裸露的老砖灰头土脸,不带任何修饰,错位的拼贴,素颜的排列,让人在瞬间就恍若回到了千年古宅的水墨风,感受到传统姑苏城的气息。

美术馆刚开始筹建,陈翰星便从深圳把家搬到了苏州,住进了临时搭建的简易房。闲时他走街串巷,收购一切值得怀念的物件,越久远越好。陈翰星怀念江南,但考虑到那毕竟是苏州的市井生活,而美术馆三个字本身就散发着足够浓烈的艺术味兒,应该拥有更加诗意的空间。为了让艺术完美融合到生活中,体现江南枕河人家的特色,陈翰星便在建筑的中央,特意留了一块水域来模拟河流,然后把收来的水缸和井盖,沉入水底做化石。

在苏州待得久了,陈翰星成了村民们口中“收破烂儿”的,从苏州老建筑买来的某一截楼梯、门窗,在美术馆里都随处可见,这是陈翰星对一砖一瓦一木生命的延续,既然过往的生活回不去,那就留一处柔软的地方保存记忆吧!

因为怀旧和念古,陈翰星想让自己的本色美术馆尽可能地延续传统文化,在进美术馆的大门后,迎面扑来的一座木门楼,就是陈翰星从安徽一栋被拆迁的老宅买来的,高高的门楼每个人都必须仰视才能看清,这也是陈翰星独具匠心的地方,他觉得传统文化每个人都要高山仰止。

2009年,当美术馆的大局初成后,陈翰星邀请妻儿来小住。临来前,妻子已经做好了“下乡”的准备,带来了全套的生活用品。但到了苏州之后,这个从小在城里长大的女子却开始贪恋上了这里的时光。木床吱吱,是古老历史的乐曲;楼梯咯咯,带来江南特有的风情。每天行走在高大的牌楼和匾额之间,喝一杯暖到心里的米酒,日子淳朴娴静得犹如一首小诗,朝着远方缓缓流淌。

在建筑的正中央,有一座戏台,前身是一座因拆迁而被毁的古戏台,陈翰星找来复古工匠将它重新修缮,然后取名为“本色剧场”,想像着建成后每个月这里都会上演无数好玩的戏,观众依水而坐,欣赏的可以是最传统的《霓裳羽衣曲》,也可以是最潮的爵士,最炫的重金属。

本色剧场,是陈翰星自认最得意的手笔,空闲的时候他会亲自上阵,跟妻子演奏一曲箫琴合奏,偌大的场地,回声悠扬,陈翰星会觉得自己的整颗心都跟着安静下来。

复古宁静,传承千年水乡文化,本色美术馆很快成了闹市中的一抹绿色。但作为一家美术馆,看各种美展那是必须的。

2011年,本色美术馆筹备了一场美展——《笔墨终结之后:中国式风景》。美展空前轰动,当众人都在讨论美展时,陈翰星却在思考这轰动背后的原因:我们一直追逐西化而现代的生活,却忽略了东方的文化传统。美展的成功说明,国人骨子里还都是对传统文化留有余地和向往的,只是被忽略太久,而渐渐遗忘了它本来的样子,只有当这种文化摆在眼前,才会引领人们本能地亲近。

联想到自己年轻时完全西化的生活,但人到中年看到苏州老宅拆下的砖,就会感觉内心被抽空。这所有的现象都说明,现代生活急需传统来填充。这场美展之后,陈翰星便决定把本色美术馆从当代艺术的定位转移到东方美学上来。他要让来这儿的人从浮躁的生活中解脱出来,在150万块苏州老砖里,找到本色之心。

成就本色生活

老砖,老木头,钢结构,玻璃,茂密的树林,柔风细水环绕下的本色美术馆,从购买老砖开始到建成,经历了十年的时间,为了维持美术馆的运营,陈翰星陆续卖掉了酒吧,花掉1.2亿用于维持美术馆的运营。在世人的眼里这无非是陈翰星有钱的表现。但他却不这么想,他单纯的只是想让最美最真的东西留下来,就如小时候去长城,小心的抚摸着每一寸城墙,都会让他对先人不遗余力的巨作产生深深地膜拜。

如今,十年过去了,在树影后幽静的青灰色建筑里,当年陈翰星亲手栽下的小苗已经成了大树,而当年的嘻哈青年,也已经戒掉了哈雷,不再玩滑翔伞,潜心成了艺术家。在本色美术馆,已经有不少人慕名前来,只为寻求心里最本真的那片宁静。

2016年8月,一位资深奢侈品牌设计师专程找到陈翰星,要求参加花道研修班。对于这样的要求,陈翰星很乐意接受,这不就是自己开设本色美术馆的初衷吗?在复古中留住传统,然后获得平静。不收取任何费用,陈翰星唯一的要求就是这位设计师必须关闭手机切断与外界的联系。在古典的氛围里,参与花道,禅修,没有了世俗的侵扰,似乎格外容易潜下心来。这是一种内心的修炼,不仅是研习花道,这个环境还能给人带来一种气氛与感悟。

来过,就不曾忘记。这是很多人对本色的直觀感受,不管是以茶会友,抑或只是坐在树荫下谈论一段各自的人生。在陈翰星曾举办过的500多人的茶会中,就将热闹与寂静的结合达到一种极致。茶客满堂的本色美术馆,与当年深圳第一家带来视觉盛宴的本色酒吧,其实都是人们寻找内心欢畅的地方,只不过表达的方式不同。

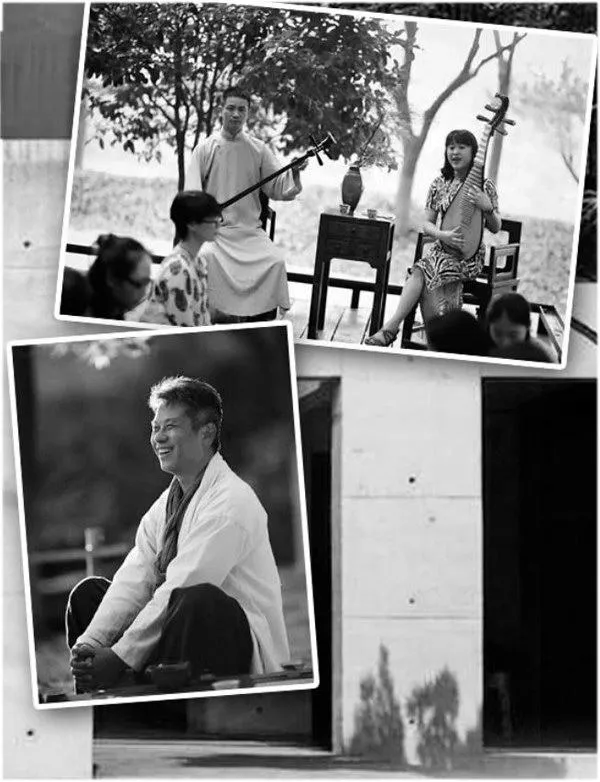

在本色居住久了,陈翰星也会经常给自己和看客制造一点惊喜。相对于其他流于刻板的美术馆,陈翰星特意邀请了一个四重奏小乐队,每天会在展厅里定时演奏。他特别感到满足的就是,大厅里突然响起令人轻松愉悦的音乐时,从人们脸上自然散发出的惊喜,甚至会有人情不自禁随着欢快的调子摇摆身体。

200万块老砖头,各式古董老旧家具,被还原的旧姑苏城,本色美术馆把“江南的记忆”收藏其中,又以一种“重新活化”的形式展现在人们面前。

如今,本色美术馆成为陈翰星继传统潮汕四合院之外最喜欢居住的地方,这是一座开放的艺术道场,是兼容并包的“城市文化客厅”,可以在最传统的场景中听“最苏州”的评弹,布置出最炫的场景讨论最炫的话题,让艺术家登台展示最美的作品的同时展示最美的自己……然而,10年过去,除了不断的投入,陈翰星在本色美术馆没有赚到一分钱。不过,他相信最终本色会凭自己养活自己,虽然这个过程很漫长,但他有耐心。当把美术馆当成城市客厅的习惯养成后,当人们在美术馆看展后,每人买一杯茶,就会让本色更美。

在本色美术馆的大门,有两座陈翰星从民间收来的石狮,他给它取名为“守拙”,寓意是生活不是一段编好程序的代码,而是不断打开的潘多拉魔盒,大巧不工,守拙才能长远。

从一个成功的商人,到独力支撑美术馆的艺术家,陈翰对艺术回归,就是最本色的生活。

○编辑/贺长虹