北京 忠于自己

顺着门牌号找到了Cola和韦晴在北京东北方向的家,先是被小小地惊讶了一下。他们的家在北京郊区的一个文创空间里,周围都是被改造成摄影棚、设计公司的红砖老厂房。他们租下了其中的一整栋,既是自己办公的地方,也是居住的场所。

Cola和韦晴这对80后夫妇,分别都在巴黎生活过。现在成为室内设计师的Cola说,自己在20岁出头的时候,曾经在巴黎“混”过2年,什么都尝试过,住过阁楼式的小居所,也在跳蚤市场里寻过宝,丰富了自己的经历。韦晴6岁之后离开国内,在成长的岁月里,分别在中国香港、美国、加拿大、法国生活求学。她坦言,20岁开始在巴黎生活的10年,是对她影响至深的10年。她至今怀念在博物馆里度过的悠长时光、巴黎无处不在的艺术氛围和生活中的点点滴滴。

就像海明威所说:“如果你够幸运,年轻时在巴黎待过,那么巴黎将永远跟随着你。”尽管已经回国许久,巴黎式的生活方式,特别是审美方式依旧在他们的生活中。两个人每年都要到巴黎小住一段,走街串巷,收集古董家具。

在他们的家里,“巴黎”不是一种符号化的象征,更像是忠于自我的态度。在他们租下的整栋厂房式的建筑里,一层被当作展示空间,放满了他们多年来从欧洲淘来的各种古董玩意;二层除了一部分用作办公外,其余的空间就是Cola和韦晴的家了。

从踏进Cola和韦晴这个家的那一刻起,就让人好奇地想,到底是什么样的主人把自家布置得这样有趣。说不清年代与风格的家具随处可见;地上一只刚满月的小奶猫正在满屋乱跑;楼上传来小女孩咿咿呀呀的学语声,还不时蹦出来法语单词;屋子里还有一部贯通一层到三层的货梯,铁栅栏门拉起来吱扭扭作响,完全是一派工业厂房风格。

在设计之初,热爱烹饪的韦晴对厨房提出了明确的需求,要开放式厨房、中央岛台、现代化的厨房设备——她是装修之前就站在空间里,心中预想着自己做饭时怎么洗菜、如何收纳,精心规划了位置与距离后告诉Cola的。

身为设计师的Cola自然担起实现三口之家理想家居环境的重任。Cola说,这个空间最初的状态就是一个南北通透的仓库式建筑,倒三角的屋顶、超过标准住宅的挑高正好留给他更多的发挥空间。

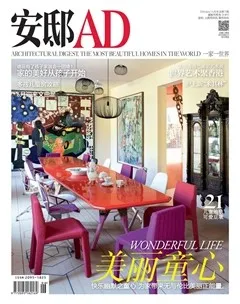

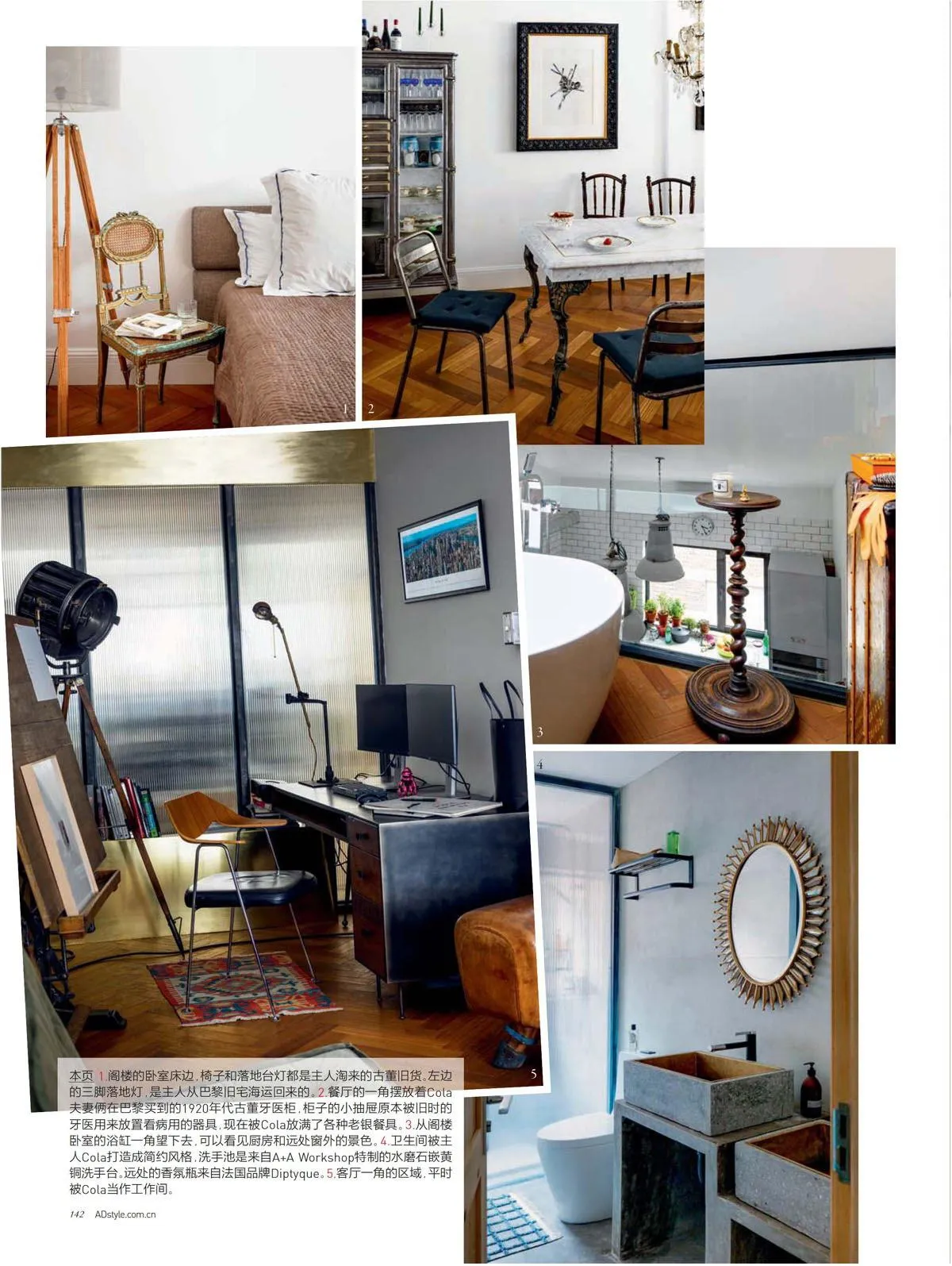

木质楼梯直通向顶层卧室,这也是Cola利用倒三角形屋顶改建的阁楼式卧室。为了让客厅和厨房保持足够的高度,他们以“够用就好”为原则,保持了一个小面积卧室和儿童房。倾斜的屋顶上开了一扇可以自动开合的天窗;天窗下,在与床平行的位置上放了一个硕大的浴缸。沐浴时,打开天窗,就能伴着天光望见日月星空。

在Cola和韦晴的家里,白色的墙壁与实木地板构成了斯堪的纳维亚式的朴素气质,Cola喜欢铁本色带来的工业感。“因为我做室内设计,对材料的特殊性、性价比和功能都比较了解。”两个人会根据自己实际的需要,恰到好处地设计自己的居所。比如尽可能选择不含漆的材质——家里的8个木门一律用松木原木,涂上德国产的木蜡油;卧室里的床架索性用货品海运时的叉车托盘,两层叠在一起,再放上床垫,就是他们的睡床。“我们发现市场上高级的床不适合我们,所以就用了这个方法。”

家中最好的装饰要数韦晴多年来的艺术收藏。在她的家中,看得见许多国内当代艺术家的作品,徐累、刘野、展望、彭斯、冷军……“喜欢的艺术家里就差徐冰的作品了。”韦晴说起每幅画的收藏背后都有一些难忘的记忆,“不能不提黄丹,我因为喜欢她的画,最后我们变成朋友。”从在巴黎时期起,韦晴就开始购入当代艺术家的作品。从几万元到上百万的作品,她越收藏越听从自己的直觉:“喜欢就买,喜欢就不会觉得贵,从不会想在未来会不会升值、自己还会不会不喜欢。”少了这些顾虑后,她现在收藏“只看作品,不看名气”。考虑到家居空间环境,她的收藏以架上作品居多,也有小型雕塑,“装置太难,对场地要求也高”。带着还不到两岁的女儿一起去画展,也成为夫妻俩生活的日常。

从众多家具的选择上,便能看出两个人不拘一格的家居品味。经典的1930年代的丹麦设计书柜、被当作座椅的全牛皮制成的鞍马……说起每件家具,Cola几乎都可以说上一段故事。在餐厅里有一件品相完好的铁质框架的柜子,里面放着韦晴多年收集的Wedgwood餐具、水晶玻璃杯。原来这个柜子就是两个人在巴黎跳蚤市场一眼相中的牙医柜——1920年代的工业风格,拉开原本安放牙医看病器具的小抽屉,里面放着一排排的老银餐具。这样的用法看起来竟全无违和感,还让人为主人的巧妙心思和幽默感而称道。

在这个家,总能听到小女孩的说话声与主人的笑声。与他们相处半日,便能理解为什么这个家这样有趣、有故事。