琐碎哲学

从去年年底一直延续到春节以后的宋冬个展“剩余价值”,名字看上去像是引用了马克思对于资本主义经济结构描述的重要概念“剩余价值”,但语意却与宋冬所希望表述的完全不同,宋冬的灵感来源是日常生活中被使用过甚至就要被废弃的物品。

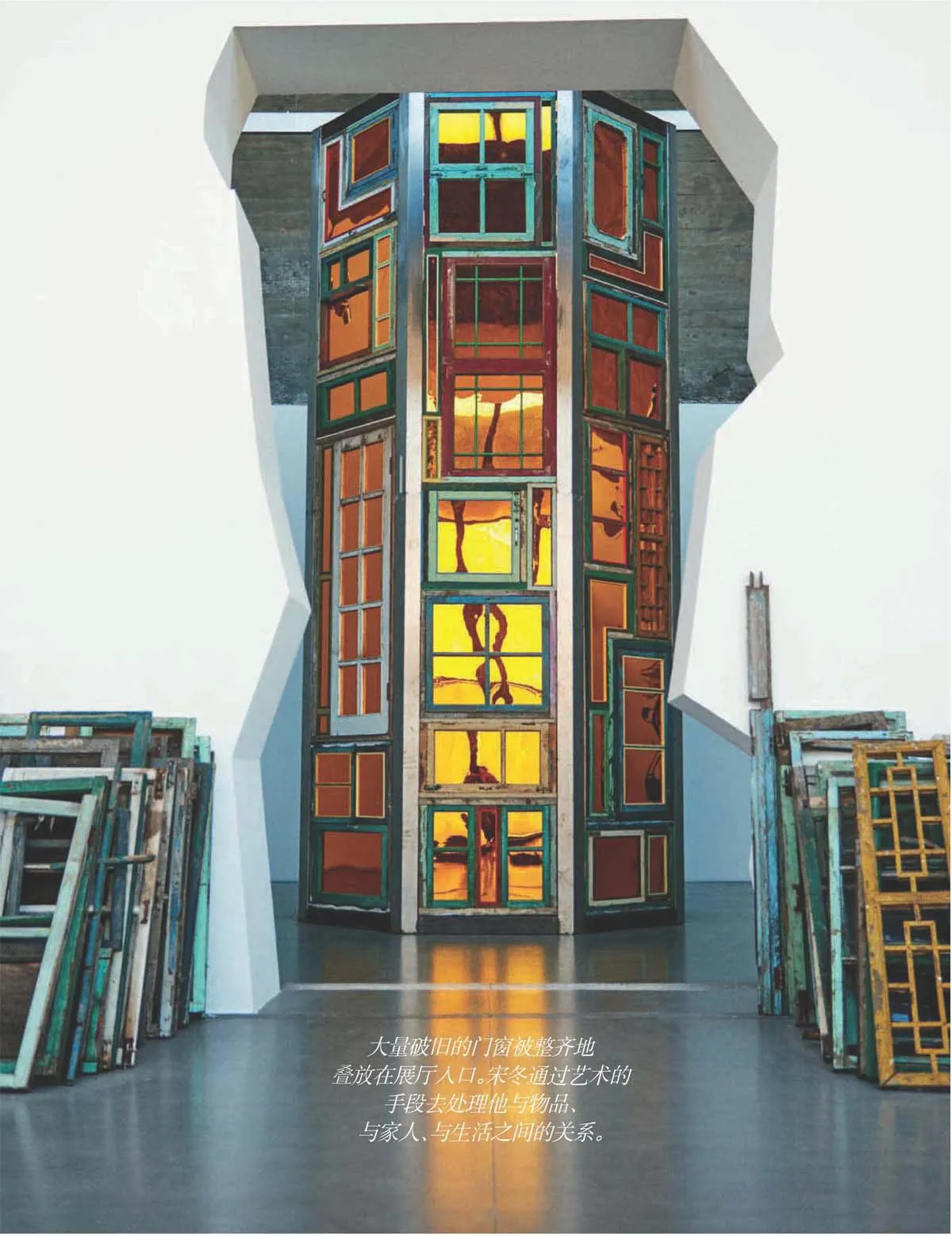

走进展厅,大量破旧的门窗被整齐地叠靠在展厅入口的两侧,木质的斑驳和金属的锈迹都在诉说着门窗废弃的现状,这种以一定数量经过精心排列所形成的秩序感,营造了日常用品的实用性气氛。在这次展览中“无用之用”“无为之为”两个系列里,一组是将废弃的大衣柜摔碎,再用同样的废料依势而建,另一组是使用废弃的门窗,与以往不同的是,宋冬再次将门窗组合形成闭合的几何体,透过门窗,我们可以看到其中隐藏的白菜、煤炭,再寻常不过的物件成了艺术表达的出口。而“草图”系列是通过一张张安静且如玉的瓷板,记录了从废弃物经历被标注尺寸、上釉且到被记录其在重新烧制过程中的耗损过程,这种来自数据的直观,是宋冬所希望表达的“剩余价值”。

生于1966年的宋冬,从1990年代初便开始从事行为、录像、装置、摄影、观念绘画和戏剧等多媒介的当代艺术创作。在他的早期创作里,持续的行为发生和无结果的状态成了某种显性的特征。作为土生土长的北京人,胡同中的生活经验就是宋冬童年的一部分。那种生存空间的拥挤和他童年生活的5.6平方米小屋有关,同时又属于1960年代生人的温热记忆——生活物质的极度匮乏。宋冬的创作和他对家庭的认知有着密切联系,他把自己内心对家庭生活的理解转化成艺术创作中最重要的一条线索。

1995年开始,宋冬坚持《水写日记》,用毛笔蘸清水在同一块石头上记日记,并延续至今。对宋冬而言,连续一个动作22年已经成为他的一种生活方式。“那块石头是我从大自然中借来的,它已成为我身体外唯一属于我自己的东西,我可以在上面写任何话而毫无顾忌。在我离开这个世界后,我的后人会将那块石头还给大自然。”

1996年,宋冬先后在北京天安门广场、后海实施行为艺术作品《哈气》,他匍匐在北京冬季寒冷的地面上,一点点朝着地面哈气,直到形成一层薄薄的冰层,然后离开。冰化成水,水汽散去后不留下一丝痕迹。水过怎能不留痕?这种看似有着“非暴力不合作”式的行为,恰恰反映了宋冬深刻的个人思考,和“虚”、“无”相关。

父亲离世对宋冬造成了巨大的影响。尽管此前,宋冬曾创作过以投影的方式追忆父亲的作品,但这种悲痛无法被化解。宋冬的母亲在父亲离世后,用积攒杂物的行为排解内心的悲伤,杂物堆积的加剧占满了家中的每个角落。宋冬从不解到最终与母亲对话,并将母亲昕积攒的一万多件日常物件搬到展厅中,形成了他的作品《物尽其用》。这也是由作品形成与母亲的沟通和展览产生的交汇,帮助他与母亲一同释放情感上的悲痛。

《物尽其用》的创作让宋冬开始关注社会底层的生活,宋冬从《穷人的智慧》中看到了机智、狡猾、周旋和无奈,像是从“挫折感”而产生的“创造力”,好像普通人在无奈中调动出的潜在能力,在日常生活中爆发出的非凡创造力,从而获得实际生活和心理上的愉悦感和价值感。宋冬开始思考“抽象现实主义”,从现实生活中抽象和提炼出更为本质的认识,于是有了佩斯北京的“剩余价值”。有人说从《物尽其用》、《穷人的智慧》到《剩余价值》,是宋冬的三部曲,而宋冬说,这并非是自己明确的规划,而是在一点点的推进中自然形成的。

采访过程中,女儿一直陪在宋冬身边,埋头做着自己的事儿。宋冬坦承,自己曾和父亲间有代沟,也曾试图去填平,但后来发现如果没有代沟,自己就成了父亲那一代人、那座山。面对女儿,他一直在主动架桥,女儿开始到了叛逆的年龄,希望能鼓励她的叛逆,让她找到一种属于自己的价值观。“当然,这是以法律和生命为底线的。”