《百年孤独》诞生记

墨西哥城某个安静区域的—所房子里,有一间书房,在书房中,他体会到了此前从未有过、以后也不会再有的—种孤独。书桌上摆着香烟(他每天要抽60支烟)。唱机上摆着唱片:德彪西、巴托克、披头士乐队的《A HId Day’sNight》。墙上挂着一个被他称为“马孔多(Macondo)”的加勒比削、镇的历史纪年表,以及他创造出的“布恩蒂亚家族(Buendias)”的宗谱。窗外是20世纪60年代;屋内则是近代美洲深邃的时光,坐在打字机前的作家文思泉涌,无所不能。

他让马孔多的人们遭受失眠症的瘟疫;他让—名牧师借助热巧克力的魔力飘浮在空中;他撒下一=定群黄色的蝴蝶。他带领着人们长途跋涉,穿过了内战时期、殖民地时期和香蕉共和国时期;他跟随他们进入卧室,目睹他们充满淫邪并违背伦常的大胆性行为。“在梦中,我在发明文学。”他回忆。打字稿的厚度在逐月增加,预示着这部伟大的小说,以及他后来所形容的“盛名下的孤独”将要让他承受的负担。

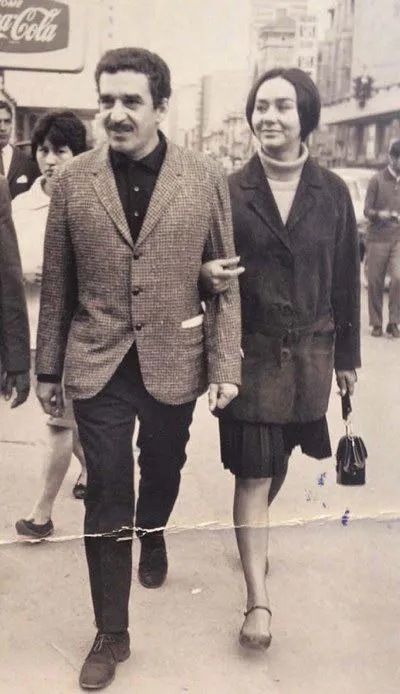

半个世纪之前,加夫列尔加西亚.马尔克斯开始创作《百年孤独》,1966年末完成。这部小说于1967年5月30日在布宜诺斯艾利斯出版,比披头士乐队的新唱片《Sgt Pepper'sLonely Hearts Club Band》早了两天。西班牙语读者对于这部小说的反响也不亚于披头士引发的疯狂:人群、相机、惊叹号,新时代的诞生。1970年,这部小说的英文版面世,平装版的封面上有—个燃烧的太阳,成为了上世纪70年代的文学图腾。1982年,加西亚马尔克斯被授予诺贝尔文学奖,这部小说也被誉为南半球文学界的《堂吉诃德》,是拉美文学实力的见证,它的作者被称为“加博”,像他那位名叫“菲德尔(指古巴领导人菲德尔.卡斯特罗)”的古巴朋友—样,为整个南美大陆所熟知。

多年以后,人们对加博和他那部伟大作品的兴趣仍不减当年。得克萨斯大学的哈利.兰塞姆中心最近以220万美元的价格购得了他的文学档案库—一其中包括—份《百年孤独》的西班牙语原稿一去年10月,他的家庭成员与研究学者共聚—堂,重新审阅他的文学遗产,并再次将《百年孤独》誉为他的巅峰之作。

抛开官方的赞誉,它也确实是每个人都喜欢的世界文学作品,自二战以来,这部小说比其他任何作品都更能对当代作家产生影响——从托尼.莫里森(ToniMorrison)到萨尔曼·拉什迪(Salman Rushdie)再到朱诺特地亚兹(Junot Diaz)。电影《唐人街》的一个镜头也在好莱坞片场中某个防造马孔多公寓的街因取景。比尔.克林顿在第一届总统任期内就公开表态,希望能在玛莎葡萄园岛(Martha's Vineyard)与加博见面;后来他们在比尔和萝丝.斯泰伦(Billand Rose Syron)家中共进晚餐,并交换了对于威廉福克纳(William Faulkner)的心得。2014年4月加西亚冯尔克斯逝世,奥巴马总统表达了哀悼,称他为“我年轻时代就热爱的作家之一”,还特别提到了他珍藏的加博专门为他签名致辞的《百年孤独》。“这部小说重新定义的不仅是拉美文学,更是文学本身,这毋容置疑。”美国著名拉美文学学者伊兰.斯塔文斯(Ilan Stavans)坚决表示,他还说,自己已经把这部小说读了30遍。

这本小说何以能够同时做到集性感、趣味、试验与激进于—身,并受到广泛欢迎的?它的成功并非必然,而它成型的过程则是上个世纪文学史中甚为关键又鲜为人知的—章。

离乡背井

当代小说中最著名的虚构村庄的创造者却是一个城里人。加夫列尔加西亚·马尔克斯1927年出生在哥伦比亚一个距离加勒比海岸不远的村庄阿拉卡塔卡(Aracataca),并到内陆城市波哥大附近上学,后来他从法律预科辍学,当了—名记者,在巴兰基亚的卡塔赫那地区城镇(aties of Cartagena, Barranquilla)写专栏,以及在波哥大写电影评论。正当国内独裁政权的控制加剧时,他被派往欧洲工作—一从而避开了危险。他在欧洲的日子并不好过。在巴黎,他靠捡空瓶子换钱;在罗马,他报读了实验电影拍摄课程;他在伦敦的凄风苦雨中瑟瑟发抖,并且从东德、捷克斯洛伐克和苏联发回报道。回到南半球的委内瑞拉后,他差点儿在一次军警的例行搜查中被捕。菲德尔·卡斯特罗掌握古巴政权之后,加西亚.马尔克斯与新共产党政府支持的《拉丁美洲通讯社(Prensa Larina)》签约,在哈瓦那供职一段时间后,1961年,他和自己的妻子梅赛德斯(Mercedes)以及小儿子罗德里格(Rodrigo)一起移居纽约。

他后来说,纽约这座城市“正在腐败,但也在重生,像一片丛林,让我着迷”。他全家都住在第五大道与45街交界的韦伯斯特饭店(Webster Hotel),后来搬到皇后区与朋友合住,不过,加博的大部分时间都是在洛克菲勒中心(Rockefeller Center)附近的报社办公室度过的,他的房间只有_扇窗,望出去是一片老鼠乱窜的空地。电话响个不停,愤怒的古巴流亡者都把这阔报社视为他们痛恨的卡斯特罗政权的前哨,他手边随时备着一根铁棍,以防被人攻击。

在此期间,他一直在写小说:在波哥大写完了《枯枝败叶(Leaf Storm)》;在巴黎写完了《恶时辰(In Evil Hour)》和《没有人写信绐上校(NO One WritestO the Colonel)》;在加拉加斯(Caracas)写完了《大妈妈的葬礼(Big Mama's Funeral)》。当强硬派开始接管报社并且撤掉主编时,加西亚.马尔克斯也辞职以示共同进退。他将会搬到墨西哥城;他将会全心全意投入小说写作。但是在那之前,他要先去看看威廉,福克纳笔下的美国南方,他20岁出头的时候,就读过福克纳小说的译本了。搭乘灰狗巴士旅行期间,他的全家都被视作“脏兮兮的墨西哥人”,他回忆遭—一旅馆和饭店都拒绝为他们提供服务。“—望无际的棉花地如同雅典的神庙般洁白无瑕,农夫们在路边客栈的屋檐下小睡,黑人居住的小窝棚破败不堪……约克纳帕塔法县的悲惨世界就在我们的眼前,在车窗外一一展现,”他还记得,“和大师的作品中所描述—样,真实而充满人性。”

加西亚.马尔克斯也在挣扎。他曾经转行写过剧本。他曾经给—本女性杂志《家庭(La Familia)》以及另—本以丑闻与犯罪为主要题材的杂志担任编辑。他为智威汤逊广告公司(J.Walter Thompson)写过文案。在墨西哥城的“左岸”——玫瑰区(Zona Rosa),他的乖戾和阴郁是众人皆知的。

然后,他的生活发生了变化。巴塞罗那的—名文学经纪人对他的作品产生了兴趣,1965年在纽约开了一周的会之后,她南下去与他见面。

—纸台约

“这次采访是虚伪的。”卡门.巴尔塞斯(Carmen Balcells)用—种毋容置疑的决绝口气说,我们在她位于巴塞罗那市中心的卡门·巴尔塞斯文学经纪公司(Agencia Carmen BalceIJs)办公室楼上的公寓内。行动不便的她亲自摇着轮椅到电梯口迎接我,然后又把轮椅摇到一张巨大的办公桌旁边,桌上堆满了手稿和红色的文件盒。(其中一个文件盒韵标签上写着“巴尔加斯,略萨”(VARGAS LLOSA);另一个写着“怀利经纪公司”(WYLIE AGENCY)。)85岁的她满头浓密的银发,体形巨大,气场十足。她穿着—件宽松的白色套裙,看上去像是位女教皇。

“是虚伪的,”她用尖柔的英语说道。“当—位名人或艺术家去世,再也不能出面回答问题的时候,第—件事就是去采访秘书、发型师、医生、妻子们、孩子们、裁缝。我不是艺术家本人,我是经纪人。我此刻的角色是加夫列尔.加西亚,马尔克斯人生中的—个重要人物。不过这种采访—一并没有真正的意义。伟大的艺术家本人已经无法在场了。”

巴尔塞斯也正在为自己的身后事做准备。她向纽约的文学经纪人安德鲁,怀利(Andrew Wylie)协商出售自己公司的交易在最后—刻功亏—篑(此事后文将会详述)。现在其他有意收购的公司正在提交请求,巴尔塞斯也在抉择以后由谁来照顾她手下的三百多位客户,首当其冲的便是加西亚.马尔克斯的作品。她无奈地告诉我,我们的采访结束后,她还要与律师们开会一“—堆肮脏的交易。”她说。

那个下午,她推掉了类似的繁杂事务,极力回忆起她初次感知到“—位不世出的伟大的艺术家近在眼前”的那个时刻。

她和她的丈夫路易斯有睡前阅读的习惯。“我当时在读加西亚.马尔克斯早期的—部作品,我跟路易斯说,‘这本书写得太好了,路易斯,咱得—起读。’于是我复印了一本给他。我们都热爱那本书:它是那么新奇,那么纯朴,那么令人激动。每—个读者的心里都有一些书会让他产:生‘这是我读过的最好的书之一’的想法,当全世界有越来越多的人对同_本书持有这样的想法,那这本书就是杰作。马尔克斯的作品就是如此。”

1965年7月,巴尔塞斯和路易斯到访墨西哥城,加西亚,马尔克斯见到的不仅是他的新任文学经纪人,更是两个对他的作品无比熟悉的读者。白天,他带着他们在城市里观光;晚上,他们与当地作家共进晚餐。他们开怀畅饮,大快朵颐。在盛情款待了自己的客人之后,加西亚.马尔克斯拿出一张纸,在路易斯的见证下,他和巴尔塞斯起草了—份合同,任命她担任自己未来150年在世界范围内的文学经纪人。

“不是150年—一我记得是120年,”巴尔塞斯笑着告诉我。“那是个玩笑,是—份闹着玩儿的合同。”

不过当时还有另—份合同,就不是开玩笑了。此前在纽约的—周间,巴尔塞斯找到了一家美国出版社—一哈珀与罗(HarperRow)——来出版马尔克斯的作品。她与出版社谈妥了马尔克斯四部作品的英文版权,价格1000美元。她把这一交易的合同带来请马尔克斯签署。

合同列及的条款看起来不仅烦琐,而且贪婪。这份合同还允许哈珀与罗有权对马尔克斯的下一部作品(无论内容是什么)进行优先竞拍。“这份合同简直是狗屎。”他告诉她,但他还是签了。

巴尔塞斯返回了巴塞罗那;加西亚.马尔克斯开车带全家南下到阿卡波克(Acapulco)的海滨度假,需要—天左右的车程。途中,他停下车—一那是一辆1962年产带红色内饰的白色欧宝—一掉头便往回开。下一部小说的灵感就这样突然降临。20年来,他一直心牵梦萦着关于—个大家族在一个小村庄里的故事。现在他可以清楚地看到一个男人站在行刑队面前,在一瞬间看见自己的整个人生,“它在我心里太成熟了,”他后来回忆,“我甚至可以一字一句地向打字员把第一章口述出来。”

他在书房里的打字机前坐定。“18个月没有动地方,”他回忆道。他就像自己小说的主人公奥雷连诺.布恩蒂亚上校躲在马孔多的工作室里装点宝石眼睛的小金鱼—样,全力以赴,笔耕不辍。他给打过字的纸张编上页码,然后把它们送去让打字员重新誊抄打印。他找朋友来大声朗读完成的章节,梅赛德斯撑起家里的大小事隋。她在壁橱里存上苏格兰威士忌供收工后的作家饮用,她把上门收账的人挡在外面。据马尔克斯的传记作家杰拉德马丁(Gerald Martin)记述,她把家里的东西典当出去维持生计:“电话、冰箱、收音机、珠宝首饰,”他还把欧宝车卖了。小说完成后,加博和梅赛德斯到邮局去给布宜诺斯艾利斯的出版商苏达梅里卡纳编辑出版社(Editorial Sudamericana)寄书稿,但是他们连82比索的邮资都付不出。于是他们只好先寄出上半部分,随后去了一趟当铺,才又把第二部分寄出去。

创作《百年孤独》期间,他抽了3万支香烟,花了12万比索(约合6万人民币)。梅赛德斯问过他,“如果费了这么大劲之后,写出来的是—本烂小说,那怎么办?”

灵感燃烧

“过去从未死亡,甚至从未过去。”福克纳说,在《百年孤独》中,马尔克斯让过去重新出现,成为在马孔多生活不可或缺的条件—一就像贫困与不公—样。跨越百年七代中,何塞.阿卡迪奥.布恩蒂亚和他的后世子孙们不懈地存在于各自的生活中:在他们继承的名姓里,在他们一阵阵的愤怒与嫉妒里,在他们彼此的不睦与斗争里,在他们的噩梦里,也在笼罩他们所有人的乱伦倾向里—一这—潮流让家族相似性变成了一种诅咒,让性爱的吸引力变成了应该极力抵抗的诱惑,这样才能避免你和你的爱人(同时也是你的表亲)生下长着猪尾巴的后裔。

“魔幻现实主义”成为了加西亚.马尔克斯通过艺术创作打破自然规律这种风格的定义。而小说的魔力,由始至终一直施展于布恩蒂亚家族以及他们的邻居在读者面前的呈现。阅读时,你会感觉到:他们还活着;这些事隋真的发生过。

这部小说出版第—周仅在阿根廷就卖出了8000本,作为—本文学小说,这在南美洲是史无前例的。工人们阅读它,主妇和教授们阅读它——妓女们也在阅读它:小说家弗朗西斯科,戈德曼(Francisco Goldman)回忆说曾在—座海滨妓院的床头柜上看到过这部小说。加西亚马尔克斯作为小说作者访问了阿限廷、秘鲁和委内瑞拉。在加拉加斯,他请招待方贴出了—条手写的告示:禁止谈论《百年孤独》。女人们向他投怀送抱,或者寄上照片。

为了避免打扰,他举家搬到了巴塞罗那。在那里见到他的巴勃罗.聂鲁达(Pablo Neruda)写了一首关于他的诗歌。在马德里大学,已经因为小说《绿房子(The Green House)》而成名的马里奥.巴尔加斯.略萨(Mario Vargas Llosa)为马尔克斯的小说写了—篇博士论文,《百年孤独》在意大利和法国都获得了文学最高奖。它被视为统贯了长久割裂的西班牙与拉丁美洲、城市与村庄、殖民者与被殖民者的第—音晒语文学巨著。

格里高利.拉巴萨(Gregory Rabassa)在曼哈顿买到了这本书并一口气读完,如醉如痴。作为皇后学院(Queens College)的一位罗曼语教授,他刚刚翻译完成了胡里奥.科塔萨尔(Julio CoráZar)的《跳房子(Hopscotch)》,并因此获得了国家图书奖。他曾经在战争期间担任战略情报局的密码破译员;他曾经在好莱坞巨星玛琳.黛德丽(Marlene Dietrich)劳军期间与之共舞。他不会错过真正的好东西。

“我读的时候没有任何想要翻译它的想法,”现年93岁的他坐在自己位于东72街的公寓里说。他年迈体弱,但思维仍然活跃。“我知道什么是可靠的叙事方法。我翻译过科塔萨尔,我读过博尔赫断(Borges)。把他们两个人的风格加在—块儿,你看到的就是马尔克斯。”

哈珀与罗的总编辑小卡斯.坎菲尔德(Cass Canfeldjr.)花1000美元买下了马尔克斯之前四本书的版权后,又出价5000美元购得了新书的版权,这笔钱将会分期付给巴尔塞斯文学经纪公司。马尔克斯请自己的朋友胡里奥.科塔萨尔推荐—名译者。“去找拉巴萨。”科塔萨尔告诉他。

1969年,在长岛汉普顿贝斯(Hampton Bays)的一座住宅里,拉巴萨开始翻译这部小说,从那令人难忘的三重时态的第—句开始:“多年以后,面对行刑队,奥雷里亚诺,布恩蒂亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”他制定了一些翻译规范:“我必须确保家族的族长一直被称为何塞.阿卡迪奥.布恩蒂亚,任何时候都不能有简称,就像史努比漫画里的查理,布朗(Charlie Brown)从来没有其他简称—样。”

1968年,编辑理查德.洛克(Richard Locke)前往蒙大拿拜访小说家托马斯.麦冈安(Thomas McGuane)时第一次听说《百年孤独》这部小说。“托马斯博览群书,”洛克说。“他说,这就是现在每个人都在谈论的作家。”1970年初,哈珀与罗出版社开始寄送出英文试阅版的时候,洛克已经成为了《纽约时报书评(New York Times Book Review)》的一名签约编辑。“小说寄来之后,我意识到这本书非常重要,”洛克记得。“与众不同的作者,前所未闻的形式。我为它写了一篇热情推介的评论。”

同时,坎菲尔德也在向一位《纽约时报》的记者力荐这部小说,并且让《百年孤独》出现在一篇题为《大爆炸(El Boom》>的文章中,这篇文章介绍了所有新出版的拉美文学英语译作,马尔克斯的作品名列前茅。“我们确信,马尔克斯将像战后法国与德国作家一样,给美国文坛带来轰动。”坎菲尔德预言。 《百年孤独》英译本于1970年3月出版,翠绿的书皮和低调的版式将小说蕴含的激隋隐藏其中。在当时,能够对图书销售和评奖起到关键作用的评论也跟现在—样,都来自《纽约时限书评》。《纽约时报书评》称赞这部小说是“一部南美洲的创世记,—部质朴的迷幻之作”。《纽约时报》的约翰莱昂纳德(John Leonard)也不吝赞美之词:“你从这部不可思议的小说里抬起头来,如梦初醒,灵感燃烧。”他总结道,“加夫列尔.加西亚.马尔克斯轻轻—跃,就跳上了君特,格拉斯和弗拉基米尔.纳博科夫(Vladimir Nabokov)站立的舞台,他的胃口和他的想象力—样庞大,他的宿命论则比两者更伟大,令人目眩。”

在那份“狗屎一样的合同”基础上花5000美元签下版权,这本书将会在全球卖出5000万册,成为年复一年出现在重印名单上的固定作品。格里高利.拉巴萨怀着自豪与不安交杂的心情看着他的译作—一稿酬一次结清,大约在“1000美元左右”———下成为了最畅销也最受欢迎的翻译小说。马尔克斯本人在阅读了哈珀与罗出版的《百年孤独》英译版之后宣称它超越了自己的西班牙语原著。他将拉巴萨称为“用英语写作的拉美作家中最优秀的代表”。

口舌之争

很多人都曾考虑过将《百年孤独》拍成电影,没有人接近实现这个愿望,有时是由于作家和经纪人标出了天文数字的版权费用,有时是因力马尔克斯提出了异想天开的条件。他曾经告诉著名制片人哈维.韦恩斯坦(Harvev Weinstein),但条件是影片要按照他的要求拍摄。韦恩斯坦回忆说:“他的条件是:我们必须把整本书的内容都拍出来,但每年只能上映其中—章的内容,大约两分钟长度,连续上映一百年。”

“我坐存兰臀书屋(Random House)自己的办公室里,”美国小说家托尼.莫里森说,当时她在那里担任编辑并已经有两部小说出版,“翻开《百年孤独》的书页,这部小说里有某种非常亲切的东西,让我一下就能辨别出来。那是某种自由,结构的自由,—种不同以往的开篇、过程与结尾。在文化感觉上,我觉得自己和他很亲近,因为他乐于将生者与死者放在一起谈论。他的角色与超自然的世界有着亲密的关联,那也正是我的家庭里讲故事的方式。”

莫里森的父亲已经去世,她当时在构思—音晰的小说,主人公将会是男性—一相较她以往的风格,这是一个突破。“在着手塑造那些男人之前,我有过犹豫。不过现在,因为我读了《百年孤独》,我不再犹豫了。我从马尔克斯那里获得了灵感”——开始创作以《所罗门之歌(Song of Solomon)》为第—部的一系列大胆的巨著。(很多年以后,莫里森和马尔克斯在普林斯顿大学一起教授硕士课程。那是1998年—一“就是伟哥面世的那—年,”莫里森回忆。“我早上会去他和梅赛德斯下榻的酒店接他,他会说,‘药片儿:药片儿不是给我们男人用的。是给你们,给你们女人用的。我们不需要,我们用它只是因为想取悦你们’”)

约翰.艾文(John Irving)当时在佛蒙特州的温德姆学院(Windham College)教授文学并且担任角斗教练,他毕业于爱荷华作家工作室(Iowa Writers’Workshop),并深深被君特·格拉斯吸引。像《铁皮鼓(TinDrum)》一样,马尔克斯小说中老派的恢宏与自信打动了他。“这家伙是个19世纪的作家,但他活在当代,”艾文说。“他创造出角色并让你爱上他们,他笔下的超自然现象都是超凡脱俗的。那些违背伦常与近亲通婚……都是命中注定,像哈代(Hardy)作品中那样。”

年轻一代的小说家朱诺特.迪亚兹将加博视为自己在当前现实中的引路人。1988年,迪亚兹在罗格期大学(Rutgers)读一年级时读了这本书。“世界从黑白两色变成了彩色,”他说。“我当时是—个年轻的拉丁美洲加勒比作家,急切地想要寻找榜样。这本书对我来说就像被闪电球击中—般:它从我的天灵盖进入直抵脚趾,在随后几十年中让我获益匪浅—一直到现在也是如此。”让他震动的是,《百年孤独》刚好写于他的祖国多尼米加1965年被美国军队入侵之后不久,所以他将魔幻现实主义视为—种政治工具—一“让加勒比海人民能够清楚地看到他们所处的世界,一个超现实的世界,他们更像是死人而不是活人,被抹掉与封缄的比被诉说的多。”他解释说:“布恩蒂亚家族有七代人,我们是第八代,我们都是马孔多的孩子。”

萨尔曼·拉什迪第一次读到这本书的时候住在伦敦,正在回想自己童年时的故园。很多年后他写道,“我认识马尔克斯笔下的上校和将军们,或者说至少我认识他们印度与巴基斯坦的同行们:他的主教就是我的毛拉;他的集市就是我的巴扎;他的世界就是我的世界的西班牙语版本。难怪我会爱上它—一并非因为它的魔幻……而是因为它的现实。”在为马尔克斯的小说《—桩事先张扬的谋杀案》撰写的书评中,拉什迪用—种他和加博都擅长的适度夸张的手法描述了小说家的盛名:“马尔克斯新书出版的消息占据了西班牙语美洲国家的报纸头条,小贩们推着车在大街上售卖,评论家们因为缺乏新鲜的赞誉之词而自杀。”

彼时的马尔克斯已经获得了诺贝尔文学奖,并在美国有了一家新的出版商——一诺夫(Knopf)出版社。1983年,由理查德.洛克担任主编,重新改版后的《名利场》杂志首期罕见地将《—桩事先张扬的谋杀案》全文发表。洛克与康泰纳仕集团(Conde Nast)的编辑主任亚历山大.利博曼(Alexander Liberman)为此还邀请哥伦比亚肖像画家波特罗(Botero)为文章搭配创作。在这个世界上难道还有不爱马尔克斯的读者吗?

有,那就是马里奥,巴尔加斯,略萨。他与马尔克斯曾经是多年好友:都是旅居巴塞罗那的拉美作家,都是西语文学“大爆炸”中的知名作者,都是卡门.巴尔塞斯的客户。他们的妻子—一梅赛德斯和帕翠西亚—一也关系密切。然后两人就失和了。1976年在墨西哥城,马尔克斯出席了电影《安德森的圣餐(LaOdisea de los Andes)》的放映会,这部电影的编剧正是巴尔加斯.略萨。马尔克斯在现场看到自己的朋友,便上前去拥抱他。巴尔加斯略萨朝他脸上打了—拳,把他打倒在地,一只眼睛立刻乌青。

“然后马尔克斯说,‘你现在也把我打倒在地了,何不告诉我原因呢?”’巴尔塞斯向我回忆起那次风波。从那以后,拉美文学界就—直在猜测其中原因。有—个版本说,马尔克斯曾经告诉一个双方共同的朋友,他觉得帕翠西亚_点儿都不漂亮。另—个版本是,帕翠西亚怀疑马里奥有外遇,就问加博应该怎么办,加博让她离开他。巴尔加斯.略萨则只说“是私人恩怨”。

“在场的另—位作家对马里奥说,‘小心点儿’”,巴尔塞斯回忆。“小心到时候人人都会称呼你为‘殴打《百年孤独》作者’的那个人。”

40年来,巴锄嘶.略萨—直坚决拒谈此事,他还说自己与加博有—个“约定”,要把这件事带进坟墓。但是最近在谈到自己的朋友和对手的时候,也已成为诺贝尔文学奖得主的巴尔加斯.略萨深情地详述了马尔克斯对自己的意义,从他在巴黎第—次读到法语版的加博的小说,到两人1967年在加拉加斯机场第—次见面,到巴塞罗那期间一起开怀畅饮的深厚友谊,到两人之间合著一部关于1828年秘鲁和哥伦比亚战争小说的计划。他也谈到了《百年孤独》,这本书出版几个星期之后被送到北伦敦科瑞伍德(Cricklewood, North London)他的家中,他“立刻,立刻”开始阅读井且写下了评论。“因其清晰透明的写作风格,这本书将西班牙语文学的阅读人群从知识分子扩大到普罗大众。同时,它也是—部具有代表意义的作品:拉丁美洲的内战、拉丁美洲的不平等、拉丁美洲的想象力、拉丁美洲对音乐的热爱、它的色彩—一所有这些都被包含在—本将现实与幻想完美融合的小说里。”关于他和加博的交恶,他则缄口不言,说,“这是为未来的传记作家准备的谜题。”