宋朝:从—430米到摄影云端的传奇

孙慧婷

2003年,正逢中法文化交流之春,宋朝的那组中国矿工的人物肖像一经展出便备受瞩目,外媒的热捧引发了国内对“宋朝现象”的关注。一时激起千层浪,称赞、质疑、机遇等等,都随之而来。这不得不讲讲他从-430米的井下到知名摄影家的传奇故事。

从井下430米开始的人生蜕变

宋朝的叔叔是山东兖矿集团鲍店煤矿子弟学校的美术老师,为了能让宋朝兄妹三人接受更好一些的教育,自幼就把他们兄妹三人从农村接到身边读书生活。叔叔喜欢摄影,上世纪90年代初期,每逢寒暑假都会一个人背上相机和煎饼到全国各地拍照采风,拍回来的135黑白胶片就自己冲洗,宋朝从那时起就帮着叔叔配制黑白药液,冲洗,印放。叔叔订阅的各种摄影类报纸也成为他生活中为数不多的课外读物。这无形中成为了他的摄影启蒙教育。

为了减轻家庭生活负担早日参加工作,初中毕业后宋朝上了当地的技校,1997年技校毕业后,他有幸成为了兖州煤矿的一名正式矿工,虽然工作很是辛苦,但每月两三千的工资收入在当时也足以令人称羡。六年多的矿工生活,他大部分上早班,也就是每天凌晨4点就得起床准备下井前的系列工作,随后坐着罐笼车深入地下430米的井下工作面,在矿井开采的最前线,紧随工程进度每天不断地向巷道深处掘进,一直到中午12点,才能结束当天的工作上井洗澡,和工友们吃饭喝酒,回家睡觉。

不安分的宋朝对于这种“三点一线” 的生活方式越来越不甘心。随后便产生了换另一种活法的念头,直到2001年10月的一天,来自北京的摄影家黑明到兖州矿务局的一个煤矿采访,在煤矿安监工作人员的陪同下深入地下800米处工作面,一位随行检测瓦斯浓度的矿工的一句话,打破了井下的沉寂:“这是徕卡相机吗?”年轻人指着那两台被黑明贴住了LOGO的徕卡M6相机问道。黑明顿时惊住了,没想到在昏暗潮湿的矿井下竟然有矿工能认得徕卡,不仅如此,他还顺口说出了黑明的代表作《走过青春》。原来他就是宋朝的哥哥,他兴奋地拨通了另一座煤矿的电话,宋朝得知消息后感觉在梦里一样不可思议。随后,叔叔带着宋朝前来拜访这位北京来的摄影家,叔叔希望他能劝劝宋朝留在矿上,踏实本分的工作,珍惜难得“煤饭碗”。而宋朝觉得这是他了解北京的唯一机会。

在随后几天中,宋朝哥俩一直陪着黑明采访,帮他背包为他带路。临别前,宋朝兄弟俩请黑明老师吃砂锅、喝啤酒,并借着酒力宋朝和盘托出了自己的心愿。黑明也看出了他对井外世界的向往,对梦想的热情。

黑明语重心长地说:“你想闯北京,可以,你靠什么?把你的作品给我看。”一语中的,宋朝当时只是对摄影有个肤浅的认知,毫无作品可言。“那你就从身边熟悉的矿工开始,对于这个题材,你的矿工身份是别的摄影师所不具备的先天优势。你要是拍得感觉好的话,一年后我在北京帮你办个摄影展;否则,你就踏踏实实地继续下井工作……”这句话直接激励了年轻的宋朝。

随后他找出叔叔多年不用的120基辅88相机开始拍摄,由于过于心切,一个月后就背上厚厚的一摞照片匆匆赶到北京拜见黑明老师,回想那次与黑明的见面,宋朝笑着说:“最开始拍得那些照片简直太肉了。当时黑老师不但没打击我的自信心,还亲自把我送到火车站,临别前请我吃饭时他看出了我的失落,并安慰说‘小宋,这次也可能有相机的一部分原因,要不考虑换台清楚点的相机试试?”

回到矿上以后宋朝和叔叔交流了黑老师的意见,随后便在叔叔和婶婶的帮助支持下凑了两万元钱,重返北京直奔五棵松摄影器材城买了一台仙娜4×5大画幅相机。然后带上新买的相机去《中国青年》杂志社见黑明,黑明看到那个沉甸甸的大画幅箱子,心里虽有几分吃惊,但更多的是感动于这个山东小伙子的认真和执着……

回到矿上,宋朝首先需要做的就是反复试拍、熟悉大画幅的操作方式及4x5页片的冲洗方法等系列准备工作……笨重的大画幅相机及繁琐的操作方式需要一个固定的拍摄场地和充分的自然光源,于是,便在矿工们出井口外的一片空地上搭建起了简易的露天摄影棚。早上他跟工友们一起下矿工作,中午从井下打电话问询井上的天气和光线情况,若是天公作美,兄弟们便提前帮他备好相机,搭好简易“摄影棚”,每天上井前临时约上两三个工友上井现场拍摄。完事儿后,朋友们再帮他把相机设备及“摄影棚”收起来,宋朝就跟着矿下的工友们一起去洗澡更衣。其实,宋朝之前就经常为工友的家人们拍摄生活照片,原本也算是大家默认的矿区摄影师了,所以每次他招呼大伙儿“走,去照相”,对大家来说是再正常不过的事儿了。只不过这次他们连梳妆打扮都省略了,100%原生态亮相,从摄影师到模特都是从煤井里现滚爬出来的,满身黑煤渣,浑然煤油子味。就是这种毫无距离感的关系,矿工们在他的镜头前才可能留下毫不拘束,自然流露的各自状态。后来回看这些《矿工》肖像,也算是摄影史上“浓重”的一笔。

宋朝将第一次用大画幅拍的样片寄给黑明时,内心忐忑不安,直到有一天他接到黑明老师的电话:“小宋,这次的片子感觉不错”之后,2002年的大半年时间里宋朝不定期的带着新拍的样片多次往返北京拜访黑明。后来黑明又带着宋朝拜见了陈光俊(后来的百年印象画廊创办人),陈光俊当时很爽快地也就答应了资助整个展览的照片制作。就这样,在黑明和陈光俊及《大众摄影》等同仁的大力支持和帮助下,2002年11月,宋朝的首次个展《矿工》系列肖像作品在北京的《大众影廊》如期举办。黑明兑现了一年前对宋朝的承诺,展览现场他邀请了很多业内同行好友,其中包括当时的平遥国际摄影节创办人司苏实先生和法国策展人阿兰·朱利安先生。又在阿兰先生的推荐下,宋朝的《矿工》系列又应邀参加了2003年7月份的34届法国阿尔勒国际摄影节,直接进入了国际媒体的视野。

2003年,正逢中法文化交流之春,这组中国矿工的人物肖像一经展出便备受瞩目,外媒的热捧引发了国内对“宋朝现象”的关注。一时激起千层浪,称赞、质疑、机遇等等,都随之而来。面对别人的评论,宋朝并不介意,他知道这只是意味着来自于不同时代、不同国家,有着完全不同的人生背景和摄影出发点的摄影师,选择了相似的拍摄方法与元素,因为技术或手段向来是辅佐于主题的。他说:“我没有理由回避前辈大师们对自己的影响,艺术的发展本身就是一个承前继后的延续过程,只是在这个过正中需要不断融入属于自己的东西而逐渐走向成熟。”

我们都是民工

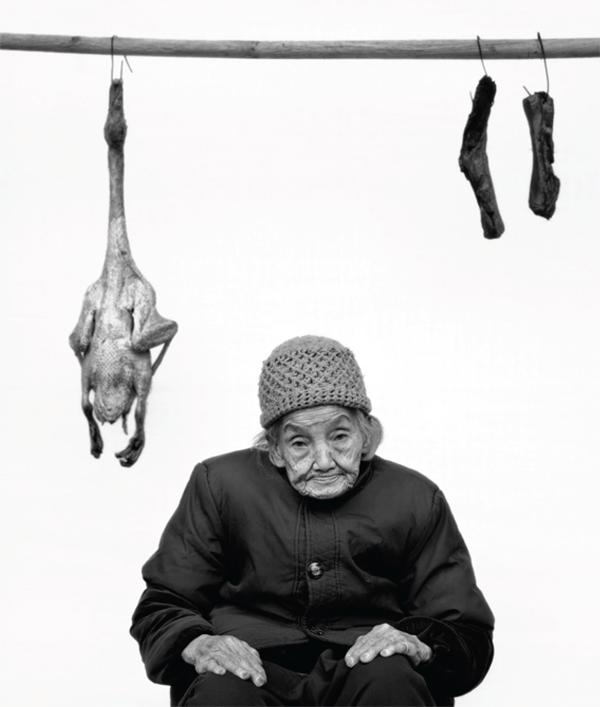

2012年5月宋朝的新作品“Back and Forth”(去与留)在巴黎展出,他这次所拍摄的肖像超越了文化及职业的差异,把观众带到了人性情感的舞台,再次得到了来自国际摄影界的好评。宋朝的目光始终离不开靠土地最近的人,农民工问题已经是老话常谈,他所关注中国人口流动迁徙的现象,并拍摄了一组以“民工和留守”为主题的肖像作品,又一次,将一个简单却又难以置信的事实展现在我们面前。一起展出的两组作品中,《民工》与《留守》相呼应,分别呈现了外出务工者和留守在农村的家人形象。宋朝将平时闲散的时间利用起来,奔波在北京的各大建筑工地,拍摄《民工》,与此同时他萌生了新的想法。有人外出卖力挣钱,就有人在家中孤独守候。人隔两地的相思,亲不得见的期盼,都是人性最脆弱,最动人的画面。春节,宋朝陪妻子回广西老家过年时,他带着详细的方案,到县城周边的村落拍摄了数十个留守家庭。接下来,他还计划把拍摄范围延伸到河南、山东、贵州、四川等地,在画面中加入更多的地方生活元素。

宋朝说他不希望以纯纪实的手法拍摄这组作品。通过他的主观设计,画面呈现出另外一种真实,这种真实或许更接近事实的核心。《民工》系列肖像画面中试图分别植入少许工地元素,如:脚手架、钢筋、混凝土、荒草丛等等;相应地,《留守》的系列肖像拍摄过程中,选择性地将家里的日常生活用品和人物主体框取在同一幅画面里,点到为止。如:晒晾的衣物、压水机、干枯的盆栽、铁门和狗等等。同时,将不必要的其它多余元素通过白背景隔离在画面之外。他说:“尝试用设计的思维去创作影像。就像写文章一样,将事件有选择地交代清楚,表达到位即可,简洁的语句往往更有力量。”

到底为何拍摄民工,宋朝想得很透彻,如果把民工的概念扩大,城市中生活的大部分人都可以算在其中。离开家乡,在城里从事各种职业的人——北漂的、出国的、打工的,包括你,我——拍照片的。他说:“我和父母分居两地20多年了,至今他们一直都还生活在乡下老家。”内心无根,生活在悬浮的感觉中很不踏实,现在虽然有了稳定的工作,但对生活的这座城市没有归属感,并时常想念在老家的家人。只有感同身受,才可能拍出真诚的作品,家中的父老乡亲某种意义就成为了他的“留守”者,为他而留,为他而守。

宋朝,以一种宽厚的心态来容纳任何非议。心底里存纳着知遇恩情,镜头下流淌着世间冷暖,他默默地在相机的幕布下注视着生活中的点点滴滴。

宋朝,肖像摄影师,毕业于北京电影学院。作品《矿工》获20届全国影展铜奖;曾参加法国“阿尔勒国际摄影节”、瑞士洛桑“爱丽舍”博物馆举办的首届“50位新生代摄影师(50 ReGeneration Photographers of Tomorrow)”联展、“平遥在巴黎”中法文化交流年——巴黎摄影联展等;作品先后被瑞士“Elysee” 摄影博物馆、上海美术馆等多家国内外博物馆收藏。完成的项目:与“玛格南图片社”合作拍摄“中国煤矿”项目;与美国《纽约时报》合作拍摄“中国当代艺术家”系列;与意大利BENETTON公司“FABRICA创意传播中心”合作拍摄“中国海外移民”项目;与美国《时代周刊》合作拍摄了2009年度人物“中国工人”系列;与法国ALSTOM公司合作拍摄“ALSTOM工人肖像”系列等。

《空巢老人 留守儿童》

一老一小,生命的两头最脆弱,需要悉心照顾和呵护;但随着时代的变迁,空巢老人和留守儿童越来越多

《农民工》

他们是我国特有的城乡二元体制的产物,是我国在特殊的历史时期出现的一个特殊的社会群体。

Q=《旅游世界》 A=宋朝

Q:能否简单谈谈你对于摄影的认识和理解?

A:摄影经历了170多年的发展,传统银盐工艺面临着被数字影像全面取代的不争事实,单从技术层面上来看可以说是摄影发展的“改朝换代”。

但无论如何发展,摄影本身毕竟只是一种工具。对于科学家来说,摄影是他进行科学研究的工具;对于一个商业摄影师来讲,摄影是他谋取商业利益的工具;对于一个摄影记者来说,摄影是他纪录报道社会事件的工具;同样道理,对于一个艺术家来说,摄影又是一种个人主观表达的工具。就这个层面上来讲,照相机对于摄影师和画笔对于画家,乐器对于音乐家来说具有同样的作用,特别是在观念摄影盛起的今天,摄影的工具身份被进一步拓展了。

对于个人而言,想清楚要拿这个工具干什么事儿是首先需要明确的问题。

Q:能否聊聊关于摄影语言的局限性以及潜在的其它可能性?

A:摄影由于具有先天的纪实功能,一个多世纪以来一直担负着纪录历史的使命。纪实摄影家们通过自己手中的相机拍摄了社会发展中不同时期的各个层面,相应也因此产生了摄影史上众多不朽的摄影大师,包括罗伯特·卡帕、罗伯特·弗兰克、卡蒂埃·布勒松及奥古斯特·桑德等等。纪实摄影的生命力也将随着整个社会的不断发展而愈加旺盛。但是作为一种艺术表现手段,对于在摄影语言上不断追求探索的艺术家们来说这是远远不够的。

观念摄影的发展为摄影语言表达提供了更多新的可能,当观念艺术家们利用摄影作为工具进行创作时,摄影的艺术地位最终被认可。这样就不仅仅是拍什么的问题,而是怎么拍、怎么做的问题,从观念上这种转变也是革命性的……作为一种载体影像本身并不是最重要的,重要的应该是影像背后的态度,也就是艺术家通过影像想要传达的某种看法或想要提出的某个问题。某种程度上讲,艺术家的观点和态度比作品本身更重要。

如果将艺术作品比作果子的话,艺术家的态度或观点就可比作是果树的根,那么,滋养根的养分便是艺术家生活中所积累的点滴信息和感受……

Q:你的影像可以游离在纪实摄影和艺术创作类摄影之间,很难定性。你怎么理解纪实摄影和自己的创作的?

A:从影像主观表现的层面上来讲,摄影的真正意义并不仅仅在于它对客观现实的复制再现,更在于艺术家通过这种媒介传达出自己的态度或观点并提出问题,但对于是否能最终解决问题则往往需要借助于社会的其它力量。

摄影作为一种艺术表现手段会在某种程度上受到外界因素制约和影响,而借助于数字影像处理技术自然会拓展出诸多可能性,那么这正是年轻的摄影师所要寻求的……

Q:您的作品构图令人印象深刻,很多作品的画面布局残缺而开放,像是用力使画面向周边空间扩延。你是如何组织作品中的各种元素,如何决定构图的?

A:我所理解的摄影构图应该是根据拍摄主题的需要,通过镜头取舍(如:新闻纪实类的拍摄方式)或刻意组织安排(如:观念影像的创作方式)有效视觉元素的过程。因此,选择何种构图方式是由拍摄主题所决定的。犹如文章写作,一切字句的斟酌表达都是围绕该文章的中心思想进行,同时尽量做到言简意赅:能用一句话表达清楚的尽量不用一段话;能用一个词表达到位的尽量不用一句话等等。那么同样的道理同样也适用于摄影构图,对于表达影响主题不利的视觉元素(或者那些可有可无的视觉元素)尽可能排除在画面之外。如此才能获得主题突出有力的画面效果。

另一方面,我也倾向于将影像画面中的每一个元素当作不同的词句,它们的存在也都是为了表达或讲述的需要。当然,意料之外的情节悬念或某些不确定的因素更容易给人带来多意的想象空间。

Q:这些年你为国内外一线媒体拍摄了很多肖像专题,你觉得他们选择你的原因有哪些?

A:一个人的轨迹总是随着生活环境的改变而不断改变。2004年我到电影学院上学,期间由于一个偶然的机会,开始为商业杂志拍摄肖像专题,后来合作的媒体就越来越多,包括《时代周刊》、《纽约时报》、《GQ》等等国际一线媒体。

之前,国外主流媒体很少选择合作,对于他们来讲,我是比较陌生的摄影师。但近年来,随着中国逐渐成为世界各大媒体关注的焦点之一,从而对于中国政治、经济、文化等各领域的报道也会越来越多,所以外媒也在努力地寻找中国本土的摄影师来合作,其中也有两方面原因,一方面节约拍摄成本;另一方面,可能本土摄影师更熟悉中国。当然,作品是让对方认识你的最直接有效的途径。

Q:2009年在美国《时代》周刊年度人物评选结果中,“中国工人”以群体的形式入选而成为当时国内外的热门话题。能否谈谈那次你们的合作拍摄经历?

A:《时代》周刊对于“中国工人”这组题材的拍摄想法源自早期的《矿工》系列肖像,联系我的编辑比较熟悉我的作品。拍摄的前期准备都是由《时代》的编辑提前完成,包括联系深圳的一家LED工厂的几名工人。由于这组工人作品针对的不是人物个体,而是作为中国工人这个大的群体概念而呈现。所以,我并没有刻意强调人物的个性部分,而是相对客观地展示了他们的共性特征。编辑也更想强调统一的群体概念。

这群来自深圳的普通工人成为千千万万勤劳坚韧的中国工人的代表,一夜之间,他们的笑容传遍了世界。