不速之客

◆ 昆 金

不速之客

◆昆金

一

事情是这样的,有人准备出让几幅家传古画,于是登报寻找有缘人。对方同时又表示转让价格好商量,唯希望自己的心爱之物可以落到一个真正懂画惜画的人手里。所以他对买家身份比较挑剔。

很巧,鄙人也算是这一领域的专业人士,于是就给他写了封信。没几天他就回信了,看上去对我捏造的自我介绍颇有兴趣。于是便约了个时间,准备跟我详谈。

我确实算是这一领域的专业人士,因为我精通鉴别古画的手段,深谙古画市场的行情。问题是对方要求买方最好是个古董收藏家,或者是个画家也可以,并且还要求不得随意转手出让他的古画。

最后这一点很要命。因为我其实只是个古董中介。按外面的叫法,就是古董贩子。古画收回来后如果搁在家里,它一不开花,二不下蛋,就只是一张糙纸,点着了一壶水都煮不开。这样我吃什么用什么?

约会选择在一个比较隐蔽的郊外河边。因为他会随身携带一幅古画作为样品。人多眼杂的地方,实在不合适。

凭我多年行走江湖的眼力,很快判断这是一幅真迹。问题是对方经过跟我的交谈,却觉得我这个人言过其实,除了鉴别能力,其他一无是处,跟他对买家的期望更是相差了十万八千里。

我开出一个不欺负人的价格,而他却早已经开始把古画收回到圆筒里去。看那样子,是准备拔脚走人。我说徐先生,我们是不是可以通融一下,我虽说只是一个古董中介,但我在这一行人头熟,可以把你的画转卖到真正懂画惜画的大收藏家手里,这样你同样可以达成愿望。

自称徐朗的讥讽说那你在信里为什么不直接说你是个古董贩子?你这样不诚实,我还能相信你吗?

我有些怒了,说你既然这样喜欢,为什么不自己留着,而要转让出去呢?这些古画从诞生到现在,不知道辗转过多少人手,它的价值其实也就在这样的流转中体现出来。

徐朗说我绝不会把东西交到你这种唯利是图的臭古董贩子手里,哪怕你出再高的价格。我们谁也别浪费谁的时间,大家桥归桥路归路吧。

他这意思就是要走,而且把话说得相当难听。我当时就真的怒了。古董贩子,不,古董中介也有自尊心的好吗。

更何况就在刚才跟他扯淡的时候,我已经下定决心要把这东西弄到手。

不错,是弄到手。

接下去发生的事,大家很容易想象得出来。

最后我把他埋在河边一处松软的泥土下面。那幅画当然不可能成为他的陪葬。

二

然而我走出没几步就折了回来,重新挖出尸体,带走了他的钥匙,然后再次掩埋尸体。

因为我需要冒险去一次徐朗家里。我已经打听清楚,徐朗独身,没有家人。

我之所以想到要去徐朗家里,并非只是惦记着他的另外几幅古画。最最重要的是,我曾经给他写过一封信。现在徐朗出了事,那封信如果落入巡捕房手里,对方或许就会顺藤摸瓜,最终揪出我这个凶手来。那可不是闹着玩的。所以必须去徐朗家把那封信找到,并且带走。

我暗自为自己的机敏叫好。

我估摸着手里这幅画,市场价至少五千大洋。如果再加上徐朗家里的那几幅,那这个数字就莫老老了。想到这些,我感觉自己的心脏和腿肚子同步快速颤抖了几下。

按照当时寄信的地址,我很快找到了徐朗的家。他家位于一处比较老旧的小区里,估计家境也很一般,否则也不会去忍痛变卖自己心爱的古画。这个地方居民并不多,所以我一直走到徐朗家门口时,也没有遇到什么麻烦。

站在门口,我拿着钥匙,突然有些紧张。万一家里有人呢?万一被邻居看到怎么办?万一……

我罗列出所有最极致的肮脏言语,在肚子里为自己的胆怯劈头盖脑痛骂自己一顿,这才鼓足勇气,开门进屋。

徐朗家里很凌乱,这也印证了自己的猜测。徐朗确实是迫于生计才不得已变卖家传古画的。他家墙壁上也挂着一些古画,但不用仔细看我都明白,这些肯定是赝品。好东西是不会这么随意挂出来的。

站在别人的家里,而且自己刚刚还把这个家的主人干掉,委实有些惊悚和刺激。空气中透着一股危险的气味,我感觉自己就像是被一块千斤大石压在胸口一般。我现在唯一要做的就是尽快达到目的,离开这里。

我一通寻找,终于在一大堆信件中找到了自己的来信,却没有找到其他古画。这种东西肯定藏在一个非常隐秘的地方。

怎么办?是挖地三尺继续找,还是及时离开这个是非之地?这个选择对我而言,极其艰难。最后我感觉衬衣有些湿润,知道自己的极限将至,便决定放弃寻找。毕竟,安全第一。

于是我匆匆整理好现场,不让自己在房间里留下任何痕迹,然后走到房门跟前,拉住门把手,准备开门离开。

就在我拉开门的一刹那,猛然间看到门外站着一个高大的人影。他浓眉大眼,鼻正口方,天庭饱满,棱角分明。这种长相,似乎是专门拿来跟我作对比反差用的。

总算老子见多识广,临危不惧,这才没有当场吓趴下。

对方见到我,似乎也有些意外。但他还算客气,满脸微笑:“请问你是徐朗先生吗?”

这种时刻,我还能有选择吗?看来对方并不认识徐朗,我唯有马上装成徐朗的身份,才能解释眼下的处境。于是我说是。

对方听罢,立即跟我握手:“哎呀徐先生,久仰久仰。我叫周凤岐,是法租界巡捕房的华人探长。”

我的眼前快速一黑,感觉自己的心脏被人狠狠扯了一把。

三

周凤岐平时也是古字画爱好者。所不同的是,他一没有实力收藏,二也没有心思贩卖,他只是喜欢鉴赏。

这次徐朗准备出让古画,周凤岐对其所列出的几幅古画非常感兴趣。所以他当即给徐朗写了封信,把自己的鉴赏请求告诉了徐朗。徐朗倒也爽快,回信一口答应。

“徐先生,听说你收藏有几幅唐寅古画,我想冒昧见识一下。”周凤岐进门口,开门见山。

我听他这么一说,又喜又愁。喜的是这个巡捕房探长上门,只是想看看古画,并非冲着自己而来。愁的是自己只是个冒充的徐朗,而且也不知道古画放在什么地方。

“徐先生,我在信里跟你约好的,今天下午三点过来。你回信给我,也是答应了的。你还记得吗。”

我脑子里急速思考,最后点点头:“记得记得。可是现在已经三点一刻,你迟到了。”我边说边指着桌上的台钟,说道。

周凤岐听完我的话,有些诧异,抬腕看了看表,又看了看台钟,最后笑笑:“徐先生,我的请求是不是有些难为你了?”

“呵呵,哪里哪里,周探长先请坐。”我只好决定先把他稳住,然后伺机脱身。

“周探长,你抽烟吗?”我拿出烟来,抽出一支递给他。周凤岐接过:“谢谢徐先生,那我就不客气了。”

说着周凤岐拿出火柴,给我们两个分别点上烟。吸了一口之后,周凤岐开始左右四顾:“徐先生,烟灰缸呢?”

我顿时就懵了。我哪知道烟灰缸在哪呀?四处寻找,还是没找到。

难不成徐朗这个家伙不吸烟,所以家里没有烟灰缸?我马上想起。

“对不起,我也是偶然抽一支,所以家里没有烟灰缸。”我连忙掩饰。

这个时候我看到包打听的目光快速在我手指头上掠过,心头不禁一阵惊颤。

天哪,这个巡捕眼光真毒。自己被熏得蜡黄蜡黄的食指中指一定全被他看在眼里了。如果他再稍微想一想,就很快会意识到我在说谎。这么蜡黄的手指,一看就是烟瘾很大,可自己还在说只是偶尔抽一支。

但愿他没有察觉这一点。

我拿来一个酒杯,放了点水,搁在这个巡捕跟前桌上,算是烟灰缸了。

“既然周探长想看,我当然愿意。”我敷衍着,还是不敢当面拒绝。刚杀完一个人以后,马上让你跟一个巡捕房探长面对面交谈,那种下意识的战战兢兢无时无刻都会在自己的每句话每个动作里渗透出来。

我还能说什么呢?那就找找吧。就算是装装样子也必须做。

我于是让他坐会,自己走进内室。关上内室门以后,我虚脱似的靠在墙壁上,闭上眼睛,大口呼吸,两腿就像是绑了铁球一样,再也挪不动了。

趁着这个间隙我把今天下午的事整个过了一遍。还是觉得总体上每个环节都是有必要的。尽管现在有些危机,但这只是巧合罢了。

突然感觉内室房门开启。睁开眼睛,却见那个包打听已经站在房门口,正惊异地望着自己:“徐先生,你不舒服吗?”

“没有没有。我就是有点紧张。”我有意无意间就说了句大实话。

包打听看了看我,似乎明白了些什么。而那种眼神令我无比惊恐。

没想到对方拿出证件:“徐先生,这是我的证件,你过目一下。我想你不必为安全问题担心。”

虚惊一场。原来他以为自己眼下这种紧张表现,是因为害怕被打劫的缘故。而他这几句话,反而令我瞬间有了个主意。

“对不起,周探长,不是我不信任你,实在是遇见过很多事情,差点就酿成大错。所以请你谅解我的谨慎。不好意思了。”

周凤歧听我这么一说,顿时就觉得无可辩驳:“理解理解。毕竟那些古画价值不菲,一旦遇到坏人,那可就麻烦了。那既然徐先生觉得不方便,我就不勉强了。”周凤岐笑笑。

“周探长多多包涵。”我在心里大大松了口气。

“既然这样,那么徐先生对我在信中的建议,也不予考虑了吗?”周凤岐突然发话。

建议?什么建议?我顿觉惊慌。

谁知道这包打听在给徐朗的信里提到过什么事。早知道这样,刚才就应该把所有信件都阅读一遍。但那是不可能的。而如果现在我应付不了这个局面,恐怕就要引起怀疑。一旦被他察觉自己是个冒牌的徐朗,那后果就不堪设想。

“我认识的这位张先生,可是一位真正的古董收藏家。”周凤岐看到我迟疑,以为是在犹豫,便又加了一句。

我品味着包打听的这句话,脑子里急速思考。现在我必须凭借仅有的一丁点零碎信息,拼凑、猜测出他所指的建议到底是什么。我是个冒牌的徐朗,但对方却是货真价实的巡捕,万一有点闪失,自己的性命也就交待给他了。我必须拿出百分百的智慧来跟他周旋,争取早些摆脱。

现在听下来,他应该是在帮我介绍一名收藏家。因为徐朗在要求里就提及,买家必须具备相当的条件,他方肯交易。

“哦,这倒是不错。”我嘀咕了一句。

现在起我说的每句话必须简短,必须带有广泛的适应性,并且还要让对方多说话,自己则正相反。

“这样看来,徐先生是对他感兴趣了?那我替你们约个时间碰头怎么样?”周凤岐道。

这话听到这里,似乎已经很明显了。包打听就是想帮徐朗牵线。

“嗯,那就麻烦周探长。等以后有机会了再说吧。”

至此,我觉得这件事基本上就这样糊弄过去了。

“哈哈,那太好了。对了,我在信里给过你这位收藏家的电话。这个电话……我记不起来了。你还记得那个号码吗?”

我在肚子里狠狠问候了一遍包打听家的女眷。然后又必须打起精神跟他周旋:“哎呀,这个电话我见过,但是记不起来了。”

“那这样吧,你把信件拿出来,我看看那个号码,现在就打电话给收藏家,也好让你们尽早各取所得。”周凤岐坚持不懈,一副古道热肠的模样。

我微笑着望着包打听,暗暗咬牙切齿。没事多到马路上巡逻,何必来凑这份热闹呢?

这让我上哪里去找那封信?

“徐先生,别再犹豫了,赶紧把信拿出来。”周凤岐催促。

我想想现在只有把戏做足,走一步算一步了。于是我走到刚才发现自己那封信的书桌跟前,拉开抽屉。里面有好些拆封过的信件。我低头在抽屉里一阵翻腾寻找,还是没有找到那封信。

“奇怪,那封信去哪了?我看完以后明明是放在抽屉里的。”我佯装纳闷。

“徐先生这次一定收到过很多信吧。你慢慢找。”

我继续装模作样在抽屉里寻找,脑子一刻也没有闲着。我必须注意自己的神态,要让包打听看不出一丝破绽。

“看来一时找不到了。周探长,这事回头再说吧。”我让自己的神态尽量变换得自然平缓。

“那也好,也不在乎这点时间。”周凤岐看着我,似乎还是很相信我的。

谢天谢地。

四

后来我觉得,其实我大可不必那么紧张。

一则这里是虹口,不属于法租界巡捕房的辖区。再则自己的情况对方也并不了解。只要让我走出徐朗家的房门,融入茫茫人海以后,你就是有天大的本事也休想找得到我。

另外还有一点,我其实完全可以变得主动甚至强硬一些。因为对方只是个上门求我的角色。自己之所以落到现在这副被动局面,全是因为自己刚刚杀了人,以及冒名顶替成徐朗,然后才会在一个巡捕跟前有些下意识的胆怯。我必须摆脱这种心理,才能尽快占据有利态势。

“周探长,如果你没别的事,我们下次再约时间聊好吗?我现在有点事要出门。”我努力压制自己的恐惧心理,下了逐客令。

包打听坐在沙发里,听我这么一说,似乎也只好起身:“哦,好的好的,今天已经很打搅了。”

我松了一口气,总算可以送走这尊凶神了。

没想到包打听突然身体一晃,一下子倒在沙发里,捂着肚子,一脸痛苦:“哎呀,哎呀……”

“周探长,你怎么啦?”

“肚子疼,哎呀,疼死我了……”

摁下葫芦起来瓢。我的心脏再次感觉一紧。这个包打听,真是麻烦。

“那可怎么办?要不要我送你去医院?”我一心想把他弄走。

“不用不用。请问厕所间在哪里?我要方便一下。哎呀……”包打听一脸难受。我赶紧拉着他,走到马桶间门口,让他进去。

我站在外面,听着包打听在里面哼哼,有些慌张。片刻他扶着墙壁走了出来,我又扶着他坐进沙发里。

“周探长,你要紧吗?”

“不要紧,可能是之前吃坏了肚子。徐先生,我两腿发软,请允许我在你家缓一口气。”包打听蜷缩在沙发里,一副屁股生根的架势。

“没事没事,你休息会吧。我反正没有什么重要事情。”

说完这句话,我恨不得狠抽自己几个大嘴巴。对巡捕发自内心的恐惧,让我变得软弱,而这种软弱,又在不断加深我被巡捕的控制程度。

“徐先生,可不可以给我泡杯浓茶。我难受死了。”包打听继续发难。

我答应一声,便拿起桌上的茶杯。茶几旁边的热水瓶里还有热水,但我找不到茶叶放在什么地方。

“白开水可以吗?家里的茶叶刚好吃完了。”我随口敷衍。

包打听半躺在沙发里,听见这话,似乎有些惊异。他随即撑起身子,俯身就朝茶几下面的格子里探望,并从格子里拿出一个茶叶罐子,摇了摇,罐子里发出一阵沙沙声响。

包打听拧开罐子,里面是半罐子茶叶。

我看着他手里的茶叶罐子,余光中还看到包打听也正死盯着我看。我的腿有些发软,但我不能软下来。

“哎呀,你看看我的记性。原来这里还有半罐子茶叶。”我喊了一声,接过他手里的茶叶罐子,给他泡了一杯。

“徐先生,你这别是舍不得你的好茶叶吧?呵呵呵。”

死包打听,还有心思开玩笑?

“我看我像是个小气鬼吗?我主要是……主要还是有些紧张。”我也不能含糊,得把这个事圆过去。

包打听看了看我:“我有点明白了。徐先生一定是觉得,让一个陌生人呆在家里,有些不安全感,对不对?”

“惭愧惭愧。”我顺水推舟。

“不。这种想法其实很正常,很正常。徐先生家有宝物,的确不适合轻易让陌生人登门。以后你确实该注意些。不过对于我,你尽可以放心。”

“那是,那是。”我说着,就把泡好的茶杯递给了他。

包打听喝了一口,看了看表,突然又挪动身体,坐到沙发边上,伸手就去开收音机。

“徐先生这台收音机倒是不错。”他边旋转着调频旋钮,一边笑着说。

这个时候,收音机里刚好在准点报时。包打听似乎有些凝神,随后就把收音机关了。

五

又闲聊了一会,包打听依旧兴致勃勃,一点没有离开的意思。这混账一会说肚子疼,一会又说头晕,最后索性说连站起来的力气都没有。我无法让他离开,拿他一点办法都没有。

但这样不是个办法。言多必失,我必须想办法。

还没等我开口,包打听又开始扯淡了:“徐先生,墙上挂的这些画,也都是真迹吗?”

我摇摇头:“这些都是复制品。不过品相还是不错的。”

“跟我聊聊这些画吧。我挺感兴趣。”

聊聊这些画,显然是我的强项。而这个强项其实也跟徐朗的身份吻合。这显然有利于消除他对我真实身份的怀疑。今天我在徐朗家,已经有些破绽显露,我必须弥补起来。

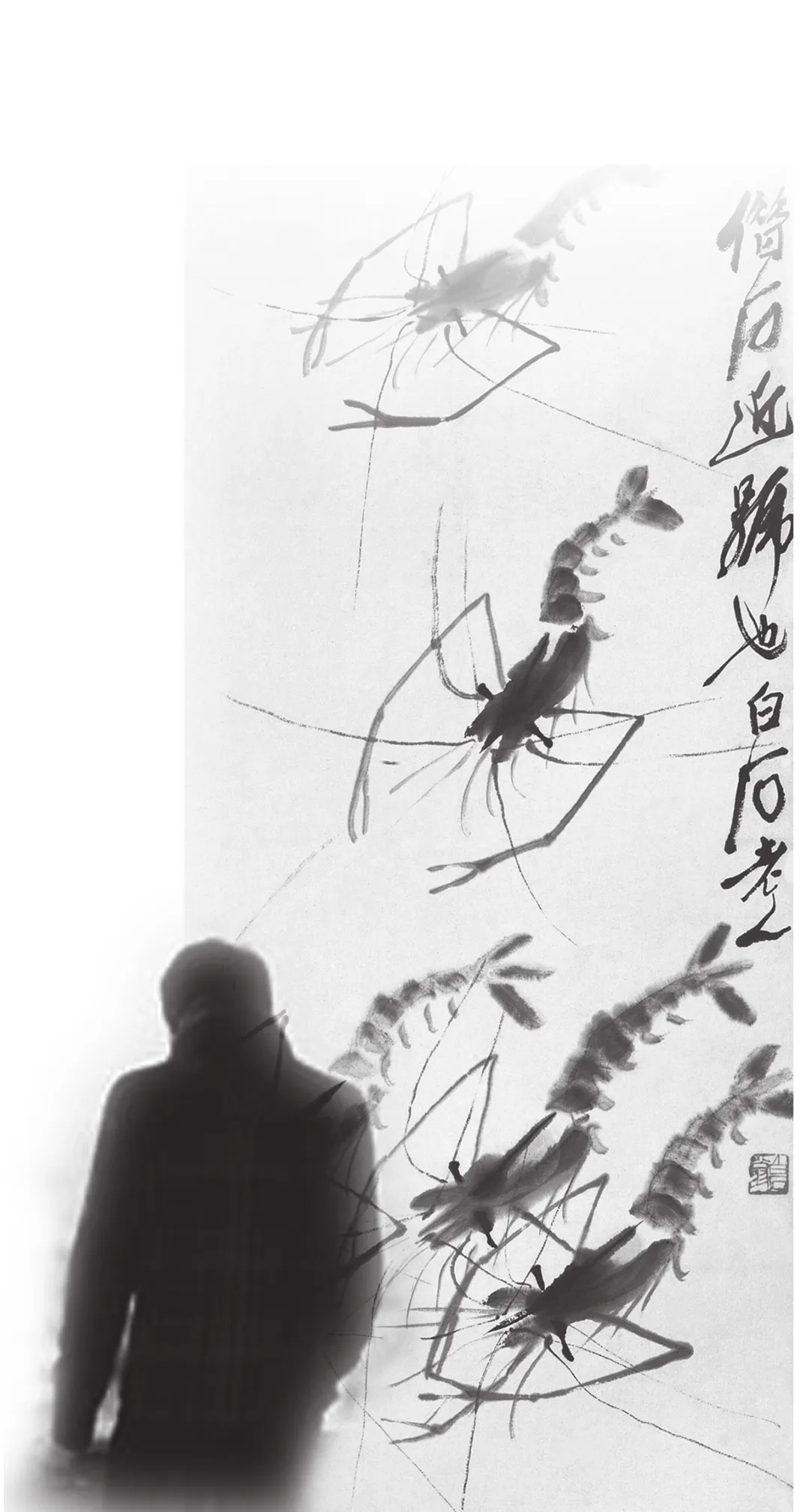

“这幅是齐白石的虾。就聊聊他吧。”包打听指着一幅画说。

“齐白石主要善于利用笔墨深浅,以及笔痕枯瘦来表现虾的结构和质感。这种技法没有任何秘密,全凭掌控,所以尤为难得。周探长你看这几只虾,硬壳透明,由深到浅,一对浓墨眼睛,脑袋中间用一点焦墨,左右二笔淡墨,简洁而准确地表现出了虾的头部形态变化。而虾的腰部,一笔一节,连续数笔,形成了虾腰节奏的由粗渐细过渡,自然而富有韵味……”

我一边说一边观察着包打听的神态。很显然对于我的介绍,他是信服的。

“徐朗先生的介绍,堪称专业。所以你不仅仅是个古画拥有者,更是一位鉴赏家。佩服,佩服。”包打听竖着大拇指,夸我。

这有什么稀奇?在古董行业摸爬打滚了那么多年,亏也吃过不少,这点专业知识总是有的。

但是这样下去总让我不安。必须马上让他离开。

还没等我想出办法,包打听又开口了:“徐先生的祖上是做什么的?怎么会拥有这些古画的?”

我不得已暂时放下逐客的念头,思量着他的话。这个问题很危险,谁知道包打听对徐朗了解多少呢?我要是信口开河,弄得不好就会露馅。但眼下我又必须对他有个交代。

“徐先生,你在想什么?”包打听还在死催。

我忍不住喝了一口水,喝完才发现这是包打听的茶杯。如果现在有面镜子,我一定会发现自己的脸色既尴尬又紧张。这些很快就会被包打听察觉到。

“这个说来话长。有些事,我也不想重提。”

我故意装出一副心事重重的样子,暗示这是一个沉重而纠结,或者是比较隐私的问题。这完全是急中生智。这个催命鬼,都快要把我逼疯了。

好在包打听也算知趣,见我面露异色,便也朝我摆摆手:“徐先生莫见怪,我也是随便问问,你不说也罢。”

阿弥陀佛。

还没等我回应,包打听慢慢站起身来,似乎是想活动一下腿脚。我心中暗喜,以为他这是想告辞。没想到他身子一个趔趄,又重新坐了下去:“哎呀,还是有些头晕。徐先生,没办法,只能再打搅你一会。”

对此我还能说什么呢?只能打起十二分精神,步步为营,小心伺候。

“徐先生,这是你父母的照片吗?”包打听突然指着墙壁上的一个相框问。

抬头一看,墙壁上果然有一幅放大了的照片。照片中一对中年夫妇并肩微笑,注视着我,似乎是在看我的好戏。这应该就是徐朗父母的照片。

“没错。这就是我父母。”

“哦。那他们现在……”

“都已经过世了。”我索性把这个话题掐断算了。

“真是可惜。”包打听缓缓说着,一扭头,又盯上了旁边柜子顶上的一个小相框:“咦,这又是谁的照片?”

我扭头一看,这是一张三口之家的照片。其中的男人就是徐朗,旁边的女人和孩子,应该就是他的老婆孩子了。之前在跟徐朗会面时,我跟他有过一些寒暄,知道徐朗多年前就已经离婚。

问题是我跟徐朗的长相天壤之别,是不可能冒充自己就是照片中那个男人的。

徐朗在离婚多年之后,依旧在房间里摆放着跟前妻儿子的合影,可以想象他对自己逝去婚姻家庭的某种态度。但这种态度和做派显然又让我陷入了危机。

难道我命中注定要栽在这个包打听手里?我这些年赚了那么些钱,可都还没来得及花呢。想到这些,一股强烈的郁愤和恐惧感弥漫在我心头。

“这个……是我一个朋友的家庭照。送给我已经好多年了。”我不能长时间沉默,只好一边编造一边说。

“原来如此。我还以为你徐先生的家庭照呢。”

“我已经离婚多年。”这句话我还是可以如实说的。

“你很特别,徐先生。在房间的显著位置上,摆放的却是别人的家庭照。”包打听穷追不舍。

我长叹一声。这似乎是在感叹我的这种做法,可实际上却是在为我的编造争取到更多几秒钟的时间。眼下这一个坎,应该是包打听进门以后,对我实施的最大一次发难。

“实不相瞒,周探长,我其实也很希望把我本人一家三口的照片摆放出来。”我继续编造,但第一步只能想到这里。

“哦,你的意思是,你依旧对你的婚姻家庭有牵挂?”

“对。我有时候会特别想念昔日的好时光,但那些已经一去不返了。”

“那你把别人的家庭照摆出来,又是怎么想的?”

“看到别人的家庭照,可以令我想起之前那些美好岁月,体味到久违的温馨和充实。但如果真实摆放自己的家庭照,我却实在是没有勇气去注视我的太太和儿子。因为我曾经做过对不起他们的事。这场失败的婚姻,这个破碎的家庭,完全是由我一手造成的。”

关于照片这个点我觉得我正在越编越远,越编越离谱,我很害怕会失去控制,到最后没法收回来。但我没有时间酝酿,没时间打草稿,更没有时间权衡每一句话可能隐藏着的不利因素。我唯有即兴表演,做一名临危不惧的脱口秀演员。

“徐先生,看来你也是个有故事的人。我还没尝试过婚姻,很想了解一下你的那种心境。可不可以跟我详细聊聊?”

包打听的好奇心正在越来越浓厚,这一点我却不怪他。因为我知道,正是我自己编造的故事张力十足,悬念浓厚,才导致了他好奇心泛滥。我想如果我现在改行当作家,一定可以超越张恨水。

六

但是箭在弦上,不得不发,我唯有一心一意把故事编下去,慢慢寻找脱身的机会。

“不怕周探长笑话,我的人生道路,也是走过一段歪路的。”

此话一出,对面的包打听似乎更加兴致勃勃起来。我暗暗叫苦,但没有时间后悔。

“多年以前我鬼迷心窍,在外面有个女人,从此夜不归宿,花费巨大。太太知道后苦劝,我非但不反省,还对她大打出手。儿子也因为缺乏家庭温暖,忍受不了恶劣的家庭氛围,几次离家出走,荒废了学业不说,还得了一场大病,差点死去。哎,作孽呀,作孽。”

我边说边辅以愧疚痛苦的神情,可谓声情并茂,估计包打听应该可以相信。

包打听似乎很吃惊,他注视着我,目光中透出一股无以言表的折服和同情。而我也感受到了他的这份复杂表情,内心不知道是该高兴还是别的什么。

“人都有犯错的时候,徐先生,你也不要过分自责。以后有机会,再去把他们娘俩找回来。”包打听安慰。

听他这么一说,我的心情马上宽松了许多,似乎真的是接受了他的安慰。当然,我之所以心情宽松,是因为包打听显然相信了我的话。

“见笑了,周探长。”我松了口气,自顾点了支烟。这一关总算是过去了,但愿包打听别再出其他花样。

“哎呀,时间真快,我得走了……”包打听嘴里嚷着。

这句话在我听来,犹如天籁。我甚至不想再跟他客气几句。

但是包打听站起身来后,马上又坐了下去:“哎呀,还是有些头晕。我还是再坐会吧。徐先生,真不好意思。”

我感觉自己也开始头晕了。

这个时候,有种声音突然响起。我一阵紧张,很快意识到这是有人在不紧不慢地敲着房门。

这一刹那我惊呆了。无数种可能性冲着我劈头盖脑倾泻而来。

门外会是谁?

包打听显然也听到了敲门声,并且也看清了我的僵硬表情:“徐先生,你没听见敲门声吗?”

“当然听见了。我只是想确认一下是不是隔壁的小孩在玩恶作剧。这些孩子有时候一路奔跑,会沿途不停敲击所有经过的房门。”我说到这里,再次为自己高超的胡编乱造能力所折服。

可惜的是,敲门声在继续,这就不可能是孩子的恶作剧。我不得已朝房门走去,这三四米的距离好漫长,如果可能,我情愿花上一星期。

我走到门背后,心脏像是要蹦出胸腔。此时此刻我一旦开门,就会有穿帮的危险。假如来人发现自己不是徐朗,这可怎么办?

但自己又不能拒绝开门。因为此时包打听正坐在沙发里,端着茶杯,目光一刻也没有离开我。

我现在是前有狼,后有虎,进退都是万丈悬崖。

越是身陷绝境,我越是容易发狠劲。人一旦豁出去后,就什么也不怕了。

我咬牙拉开房门,作好了鱼死网破的准备。

门口站着一位老阿姨,手里还端着一碗馄饨。

“咦?你是啥人?徐朗呢?”老阿姨一看到我,马上惊异。

我打量她:“你是……”

“我是徐朗的隔壁邻居王阿姨。今朝包馄饨,送一碗过来给他。徐朗人呢?”王阿姨对我目光戒备。

还好房门跟包打听坐着的客厅有些距离。王阿姨也小声小气,所以我估计包打听并不能听见。

“徐朗在里面。”

“那他为什么不出来?”

“他……他中午喝醉了,现在躺着呢。把馄饨给我吧,谢谢你王阿姨。”我又开始胡扯了。

“喝醉?那我得进去看看他。”王阿姨说着,就要往里闯。我哪里会让她得逞,双手一拦,阻止:“王阿姨,你就别进去了。”

“你这个人真怪,我进去看看徐朗,你拦住做啥?”王阿姨脸色一沉。

“王阿姨,你把馄饨给我,你回去吧。”我强硬地夺过馄饨,就把她推到门外。

王阿姨急,喉咙开始响了起来:“哎呀哎呀,你做啥啦?”

“王阿姨……”我急得就差没给她跪下,“王阿姨,跟你说实话吧,徐朗现在……他……”

“他他他,他什么呀他?”王阿姨追问。

“他现在光着身子呢,我正在替他清洗呕吐物。”

我他妈再一次灵光迸现。

“哦……那行,我先走了。”王阿姨笑笑离开。

我带着一股起死回生的涅槃感,以及对自己超强随机应变能力的自豪感,端着馄饨,走进。

“刚才谁呀?”

“邻居家里包馄饨,盛了一碗给我送来。”我漫不经心。

“看来徐先生跟邻居关系不错。”包打听接过馄饨,闻了闻。

我一屁股坐在椅子里,感觉衬衣已经湿润。

还没等我有时间喘息一下,把差点丢掉的神缓过来,房门再次被敲响。

所不同的是,这次的敲门声猛烈而急促,并且夹带着一股不祥的气味。

我打开门,就看到门口站着一个穿工部局制服的巡捕,另一个是地方警察。

“你是谁?”巡捕上下打量着我,问。

“我是徐朗。”我平静地说。

“徐朗?”巡捕闻听之后,大惊失色,扭头朝身后的警察看了看。警察走上一步,仔细打量着我。

“谁呀?”这个时候,包打听突然从沙发上站起来稳稳当当地走上来问。

“呀,是周探长,你好。”那个巡捕见到包打听,恭敬敬礼。

包打听也还礼:“蔡探长你好。”

“你说你是徐朗?”警察上前一步,站在我跟前,逼问。

我感到有些大势已去,但还是点了点头。

警察伸出手指头,朝着我的鼻子戳了几戳,随后从牙缝里挤出四个字:“瞎三话四。”

我猛然朝门口冲过去,却被警察一把揪住。

七

“发生什么事了?”周凤岐问蔡探长。

“有个猎人在河边打猎,猎狗在河滩上刨出一具尸体。我们在尸体身上找到可以证明身份的东西后,就想到死者家里来看看。”工部局蔡探长说。

周凤岐看了看已经被警察羁押起来的我,感叹:“果然不出所料。蔡探长,这个人你带回去好好审审,他有重大杀人嫌疑。”

“周探长,你是怎么看出问题来的?”蔡探长听完周凤岐的详细解释后,很好奇。

该死的包打听看了看我,开始介绍:“其实今天我真的是来找徐朗看画的。只不过当我一看到这位仁兄时,就开始怀疑。”

“我有那么差劲吗?你从哪里开始怀疑我的?”我有些不服。

“我一进门你就说我迟到了。可我是掐着时间点到的。后来我打开收音机后,才明白家里的台钟快了一刻钟。但你似乎并不知道自家的台钟快了一刻钟,这个很不符常理。”

我看了看台钟,有些气馁。

“然后我就开始试探你,结果发现你根本不像是在自己家里的样子。再加上你神色异常,我就更加有理由怀疑你的身份。同时我也开始为徐朗担忧,因为他这样在报纸上公开销售贵重私藏品,以及家庭地址,这是很危险的。我今天上门一则是为了看画,另外还想提醒他注意安全。可惜我来得太晚了。”

“原来你根本就是在装病。”我恍然。

“对。我有了这股怀疑以后,就不会再放过你。我知道只要我赖在家里不走,很快就可以看穿你的真面目。我其实只要随便问一些事,你就会露馅。可我不愿意这么干,因为我发现你非常善于随机应变,我想看看你究竟可以掩饰到什么时候,伪装到什么程度。所以我一次次生出事端,就是想看看你如何化险为夷,这是非常有趣的一件事。当然,这种猫戏老鼠的游戏也不会无止境延续下去。我只是想借此更多地挫败你的侥幸和顽固心理,然后找机会击溃你。”

我听到这里,一下子变得无地自容。原来自己一直在被对方当猴耍。

包打听笑笑,并不理睬我。他扭头朝着蔡探长继续介绍:“越到最后,我就越能够预感到徐朗很可能已经遇害。所以我刚想准备揭穿他的伪装,你们就来了。因为这里是虹口,属于公共租界巡捕房的辖区,我这个法租界巡捕无法行使职权。所以我即便怀疑,也不能直接动手,而最多只能让他破绽百出,间接揪住证据,然后把人移交给你们。”

“久闻法租界周凤岐探长破案如神,今天一见,果然名不虚传。周探长,谢谢你的帮助。”蔡探长由衷佩服。

“不客气。对了,徐朗真的死了?”

“是的。”

周凤岐有些难过:“哎,你们知道吗?徐朗在信里跟我说过,他前妻患了绝症,花费巨大。徐朗特别念旧,为了筹款替前妻医治,不惜卖掉祖传的收藏之物。就是没想到他心愿未遂,自己却搭上了性命。你们看他家最显著位置上,一直摆放着他跟前妻和儿子的合影。如果对前妻没有感情,他肯定不会这么做。可惜呀。”

大家听完,都有些意外。

发稿编辑/冉利敏