相似环流背景下降水量级差异甚大的2次过程对比分析

李冬梅++苗爱梅++刘婉莉++赵华++周涛

摘 要:在研究夏季暴雨空报、漏报的情况时,利用常规气象观测资料,FY-2D气象卫星、雷达、自动气象站加密和NECP再分析等资料对比、分析了相似环流背景下2012-07降水量级差异过大的2次过程。结果表明,在大尺度相似环流背景下,上下游的系统配置和中尺度系统的生成情况是导致2次降水量级差异过大的主要原因。2012-07-06,在短波槽东移的过程中,冷空气减弱,降水的动力、水汽和不稳定条件变差,使得山西中南部出现了小阵雨天气。2012-07-08,冷空气东移加强,高度场和风场呈现非地转特征,生成了中尺度切变线、中尺度急流和中尺度涡旋,严重影响了降水的水汽输送,加强了水汽辐合,使山西中南部对流发展,出现了区域性暴雨天气。因此,在相似环流背景下,通过分析上下游系统动态演变、物理量场高低空的配置情况,订正数值天气预报产品,以避免暴雨空报、漏报的发生。

关键词:相似环流;影响系统;降水量级;暴雨天气

中图分类号:P426.6 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.06.029

暴雨天气是在一定环流形势下,由天气尺度系统中的中尺度系统引起的。林健等人分析了不同性质的暴雨特征,顾清源等人研究了低空急流和冷空气在副高西北侧暴雨中的触发作用和中尺度特征,孙继松等人研究了“7.21”北京大暴雨系统的结构演变特征及其成因,苗爱梅分析了影响山西暴雨天气的中尺度对流系统,赵桂香分析了影响山西暴雨的地形特征,张红雨研究了山西暴雨的气候特征。大量研究成果为暴雨预报提供了非常有价值的参考依据,但是,在这些研究中,对相似环流背景条件下暴雨空报、漏报的研究很少。2012-07-06T20:00—2012-07-09T08:00,500 hPa呈东高西低型,为山西主要暴雨形势之一,700 hPa山西中南部一直有低槽、切变线存在。2012-07-06T20:00—2012-07-07T20:00,500 hPa短波槽东移使山西中南部出现了阵雨天气。2012-07-08T08:00—2012-07-09T08:00,500 hPa短波槽东移导致山西中南部出现了区域性的暴雨天气。在相似环流背景条件下,降水量级为何差异甚大?什么情况下可起报暴雨?落区又在哪里?笔者试图应用常规和非常规监测资料对比、分析了2次过程的触发条件、中尺度系统,明确其原因,从而为减少暴雨的空报、漏报积累经验。

1 2次降水过程的降水特征比较

2012-07-06T20:00—2012-07-07T20:00(文中简称“706”),受短波槽东移的影响,山西中南部的运城、临汾、长治、晋城出现了阵性降水天气过程,主要降水时段出现在2012-07-07T5:00—10:00,降水量介于0.1~17.5 mm,最大降水量为8.2 mm/h(晋城市2012-07-07T10:00)。

2012-07-08T08:00—2012-07-09T08:00(文中简称“708”),受短波槽东移的影响,山西中南部地区出现了区域性暴雨天气。其中,10个国家级气象站、127个区域自动站雨量达到了50 mm以上,5个区域自动站雨量达到100 mm以上。如图1所示,通过分析暴雨中心逐小时降雨量可知,山西中南部降水主要分为2个阶段:第1个阶段发生在2012-07-08T10:00—17:00,晋中灵石、临汾大宁最大雨强接近15 mm/h;第2个阶段发生在2012-07-08T20:00—23:00,运城河津最大雨强≥25 mm/h,垣曲长直乡最大雨强≥40 mm/h。暴雨落区主要分布在山西中南

部的临汾、晋中、长治、运城和晋城,水平尺度为200 km,3~8 h内降水量为50 mm,具有明显的β中尺度特征。

图1 2012-07-08T08:00—2012-07-09T08:00暴雨中心逐小时雨量

2 资料选取

选取常规地面和高空观测资料、全省自动站观测资料、FY-2D卫星资料、三门峡多普勒雷达资料、NECP 1°×1°再分析资料作必要的研究。文中所用资料的时间均为北京时间。

3 环流背景特征

2012-07-06T20:00—2012-07-09T08:00,500 hPa欧亚范围为东高西低型,副热带高压与西风带高压脊同位相叠加在山西东部形成高压坝,脊线位于东北-华北-长江下游,西西伯利亚-贝加尔湖为宽广低压区,低压底部河西走廊一带不断分裂冷空气东移。该形势从建立到崩溃维持了4 d。在这段时间,500 hPa有2个短波槽东移,影响山西的时间分别出现在2012-07-06T20:00—2012-07-07T20:00和2012-07-08T08:00—2012-07-09T08:00.

3.1 西风带环流背景和影响系统

3.1.1 706过程

如图2a所示,2012-07-06T20:00,500 hPa西风带高压脊东移,与副热带高压同位相叠加在山西东部形成高压坝,脊线呈南北向位于114°E。2012-07-05T08:00,西侧的贝湖低压位于乌拉尔山阻高东侧,为冷涡,中心值为564 dagpm,有-12 ℃的冷中心配合。2012-07-06T20:00,低压中心分裂为2个低值中心,分别位于(86°E,48°N)和(102°E,52°N),两低之间蒙古中部为相对高值区,底部短波槽分为南北两支,南支位于107°E,北支位于105°E。在此时,500 hPa南支槽超前于700 hPa低槽,有动力抬升条件。如图2b所示,2012-07-07T08:00,500 hPa位于山西东部的高压脊线东移至117°E,西侧的贝湖低压中心旋转,西部的低值中心减弱、消失,东部的低值中心北移至(106°E,54°N),使得短波槽的北支向北收缩,南支南压减弱,从而减弱了影响降水的动力条件,减少了降水量。

3.1.2 708过程

如图2c所示,2012-07-08T08:00,500 hPa山西东部的高压坝位于东北地区的高压脊,其向北发展,并且移动速度快,位于华北地区的高压脊580 dagpm变宽,高压坝脊线东移至126°E,贝湖低压减弱与西伯利亚低压打通,槽底为平直西风环流,河西走廊(103°E)有短波槽生成,同时,700 hPa延安—西安间有东西长为200 km的中尺度暖切生成。如图2d所示,2012-07-08T20:00,500 hPa山西东部的高压坝北段东移至130°E,贝湖低压后侧的西伯利亚低压东移南压,在华北高压脊580 dagpm内陕西北部—山西北部生成东北-西南向的短波槽,高度场和风场呈现非地转特性,中低层山西南部有冷切变生成,700 hPa切变线北侧延安站由08:00的2 m/s的东南风转为10 m/s的偏北风,中层有冷湿空气侵入,并且500~850 hPa有6 m/s的垂直风切变,导致动力不稳定条件加强,生成中尺度系统,进而产生暴雨。

3.2 副热带高压和水汽输送

3.2.1 706过程

如图2a所示,2012-07-06T20:00,副高588 dagpm北界位于28°N,700 hPa四川东部—陕西南部有≥12 m/s的西南急流,并且急流前侧在山西南部有2~4 m/s的风速辐合,水汽输送和辐合满足暴雨条件。如图2b所示,2012-07-07T08:00,随着短波槽东移南压,副热带高压略有南退,588 dagpm北界位于26°N,700 hPa西南急流减弱,安康由12 m/s的SW急流减小为6 m/s,水汽输送减弱。

3.2.2 708过程

如图2c所示,2012-07-08T08:00,副高588 dagpm北界位于27°N,700 hPa 四川东部—陕西中部有10~12 m/s的西南急流。其中,汉中、安康有16 m/s的强风速核。寿绍文等人将镶嵌在大尺度急流上的强风速段通称为“中尺度急流”,它的存在加强了风速脉动和水汽输送。如图2d所示,2012-07-08T20:00,副高加强,588 dagpm北界位于29°N,700 hPa西南急流加强并北推至山西南部,西安站风速增大为14 m/s,同时,850 hPa低空急流左前侧200 km处有气旋式涡旋,中低层水汽输送和辐合加强。

—槽线; —切变线; —急流

图2 500 hPa高度场与高低空系统配置

4 物理量特征分析

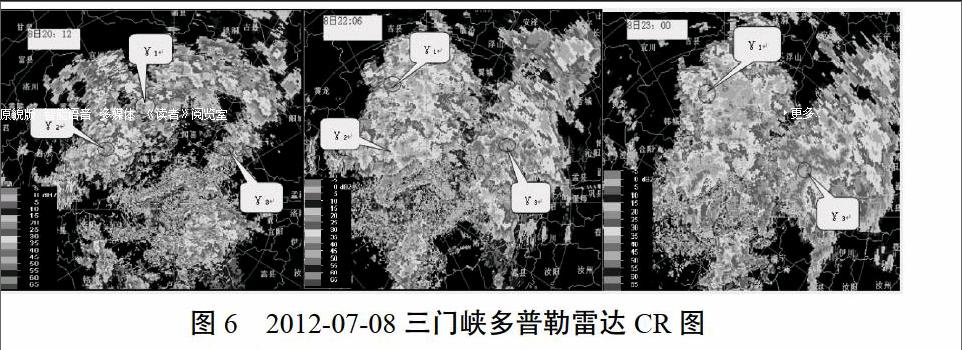

沿706过程的降水中心(晋城112.8°E,35.5°N)、708过程的暴雨中心(河津110.7°E,35.6°N))作时间空间剖面图,如图3所示,以揭示相似环流背景条件下2次降水过程的物理量空间分布特征,寻找预报着眼点。

4.1 对流不稳定条件

假想位温θse能反映大气温湿状况的能量分布情况,其值越大,大气中积聚的能量越大。△θse差值表示大气对流稳定度,当△θse<0时,气层为不稳定层结,该值越小,气层的不稳定性越高。

4.1.1 706过程

如图3a所示,2012-07-06T20:00,低层θse值开始增大至68 ℃,在850 hPa有74 ℃的高温高湿中心,中空400~600 hPa有冷空气侵入,△θse(500~850 hPa)=-10 ℃,满足对流不稳定条件。2012-07-07T08:00,冷侵入减弱,△θse(500~850 hPa)>0,大气层结趋于稳定,对流减弱。

4.1.2 708过程

如图3b所示,2012-07-07T08:00—2012-07-08T08:00,中低层大气不断增温增湿,在500~1 000 hPa,θse>78 ℃。2012-07-08T08:00,△θse(500~850 hPa)=-6 ℃,满足对流不稳定条件。从午后到前半夜,中层有湿冷空气侵入,低层受下垫面加热的影响,θse不断增加,20:00,△θse(700~850 hPa)≤-12℃,对流不稳定发展。

4.2 水汽辐合条件

水汽通量散度反映水汽聚积程度,负的绝对值越大,辐合越强,强降水中心常与水汽辐合大值区重合。

4.2.1 706过程

如图3c所示,2012-07-06T20:00,低层为水汽辐散区,800 hPa水汽通量散度>40×10-8 g/(cm2·hPa·s),水汽辐合主要在500~700 hPa之间,最大辐合值为-10×10-8 g/(cm2·hPa·s)。2012-07-07T08:00,整层水汽无辐合中心,不利于强降水产生。

4.2.2 708过程

超低层水汽辐合强,并且持续时间长。如图3d所示,2012-07-08T08:00,925 hPa有≤-10×10-8 g/(cm2·hPa·s)的水汽辐合,随着动力条件的增加,辐合中心不断向中上层扩展,20:00,500 hPa以下均为水汽辐合区,中心最大强度仍在925 hPa,达到了-50×10-8 g/(cm2·hPa·s)。

4.3 动力条件

垂直上升运动将水平输送来的水汽向上输送,负的绝对值越大,上升运动越强,降水量越大。

4.3.1 706过程

如图3e所示,2012-07-06T20:00,700~800 hPa为下沉气流,中心强度>20×10-2 hPa/s。2012-07-07T02:00—08:00,300~900 hPa有-20×10-2 hPa/s上升气流,最大上升中心强度达-30×10-2 hPa/s,位于500 hPa高度,随后上升气流减弱,动力条件维持时间短、强度弱。

4.3.2 708过程

如图3f所示,2012-07-08T08:00,400~800 hPa有<-30×10-2 hPa/s的上升气流;20:00,上升气流不断加强,200~900 hPa整层有<-20×10-2 hPa/s的上升气流,在800 hPa、400 hPa、200 hPa有3个大的上升中心,最大上升中心强度达-60×10-2 hPa/s,位于800 hPa。垂直上升运动伸展高度高、强度强,有利于强降水的产生。

a.假相当位温(单位:℃) b.假相当位温(单位:℃)

c.水汽通量散度[单位:10-8 g/(cm2·Pa·s)] d.水汽通量散度[单位:10-8 g/(cm2·hPa·s)]

e.垂直速度(单位:10-2 hPa/s) f.垂直速度(单位:10-2 hPa/s)

图3 706过程沿(112.8°E,35.5°N)时间空间剖面(a,c,e),

708过程沿(110.7°E,35.6°N)时间空间剖面(b,d,f)

5 中尺度分析

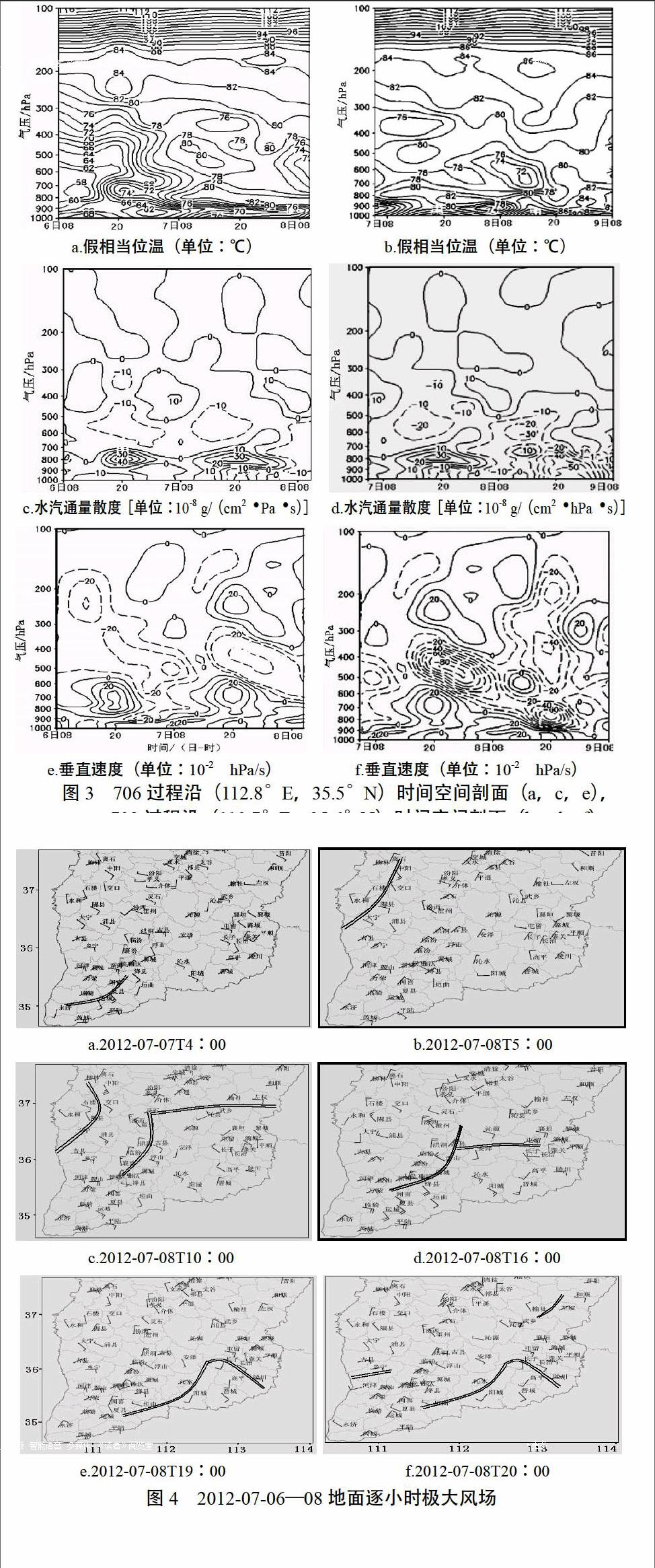

1 h极大风速风场减弱了地形对风场的影响,它能比较客观地反映地面的辐合与辐散中尺度特征。分析山西境内逐小时地面自动气象站极大风速时可以发现,地面辐合线与强降水落区有很好的对应关系。

5.1 706过程

图4 2012-07-06—08地面逐小时极大风场

如图4a所示,2012-07-06T20:00—2012-07-07T20:00,在地面极大风速场上,2012-07-07T04:00,运城境内有SE风

与NE风辐合线,比降水开始提前1 h,生成后持续2 h减弱,其他时间均无辐合线生成。

5.2 708过程

2012-07-08T08:00—2012-07-09T08:00,山西境内生成了4条辐合线。如图4b所示,2012-07-08T05:00,在临汾大宁附近有NW风与SE风辐合线生成,比降水开始时间提前了3 h,并在11:00减弱消失。如图4c所示,2012-07-08T10:00,在晋中灵石附近有“人”字形辐合线生成。如图4d所示,2012-07-08T16:00,“人”字形辐合线东移至长治西北部,并在此持续至18:00,地面辐合线在晋中东部、长治西北部的维持时间长达8 h。如图4e所示,2012-07-08T19:00,在运城垣曲—晋城—长治南部有“人”字形辐合线生成,比降水开始时间提前2 h。如图4f所示,2012-07-08T20:00,乡宁—河津有NE风与SW风辐合线生成,比降水开始时间提前1 h,并且运城垣曲—晋城—长治南部“人”字形辐合线继续维持。在“人”字形辐合线交点处,山西中南部出现了暴雨天气。

6 卫星云图特征

6.1 706过程

如图5a所示,2012-07-07T05:15,受低槽云系A的影响,中心最强TBB为-30 ℃。如图5b所示,2012-07-07T12:15,低槽云系A东移减弱,四川低涡云系B东移至陕西与山西交界处。但是,因为动力触发条件、水汽条件减弱,所以,它未继续北上影响山西。

6.2 708过程

如图5c所示,2012-07-08T09:45,500 hPa高空槽云系A

东移,在700 hPa中尺度切变线附近,延安—西安间有对流云团C生成,南侧有14 g/(s·hPa·cm)的水汽通量大值区为对流云团C的发展提供水汽条件。如图5d所示,2012-07-08T11:15,对流云团C东移,并在地面辐合线处加强,临汾大宁10:00—12:00降水30.6 mm。如图5e所示,2012-07-08T15:45,高空槽云系A东移,与对流云团C合并加强,其上有多个对流云团发展,云顶TBB为-48 ℃,具有β中尺度特征,而位于地面“人”字形辐合线节点处的晋中灵石在16:00—18:00降水37.5 mm。从雨强和持续时间入手分析,此阶段暴雨天气受一般暴雨云团的影响。如图5f所示,2012-07-08T20:15,高空槽云系减弱,但是,在中层冷侵入和垂直风切变的动力作用下,在850 hPa切变线附近有新的对流云团E在山西西南部生成。如图5g所示,2012-07-08T21:15,地面辐合线南侧的运城河津在21:00—23:00降水52 mm,同时,在低空急流左侧850 hPa中尺度涡旋区有低涡云团F在河南境内发展,云顶TBB为-52 ℃。如图5h所示,2012-07-08T23:15,对流云团E与F合并为有β中尺度特征的对流系统,使垣曲长直乡和晋城等5个区域自动站出现了100 mm以上的大暴雨天气。此阶段的暴雨天气为中尺度对流系统,它的出现使得暴雨强度增强,持续时间变短。四川低涡云系B未直接影响山西暴雨,但是,它为云团F的发展提供了水汽和动力条件。

7 雷达回波特征

7.1 706过程

雷达回波为絮状回波,中心最大强度为35 dbz,回波顶高3.6 km。

7.2 708过程

图6 2012-07-08三门峡多普勒雷达CR图

第一阶段强降水雷达回波为絮状回波,中心最大强度40 dbz,回波顶高4 km。如图6所示,第二阶段强降水雷达回波表现为2个回波带,它们分别为位于河津附近的絮状回波和位于垣曲附近的对流云回波。图6中2012-07-08T20:12位于河津附近的絮状回波带与卫星云图2012-07-08T20:15的E对流云团相对应,结构松散,但是,中间有多个γ尺度的强回波中心,γ1、γ2 分别位于河津、临猗,中心最大强度45 dbz,回波顶高3.6 km。另外,位于垣曲附近的对流云回波带上有结构密实的对流单体γ3生成,强度达到50 dbz,回波顶高5.8 km,垣曲长直乡20:00降水40 mm。22:06,位于河津的γ1加强,位于临猗的γ2减弱,位于垣曲的γ3回波后侧有多个对流回波生成。由于垣曲地形呈喇叭型,三面由中条山包围,因此,对流云团γ3稳定少动并不断增强。23:00,位于河津的絮状回波带东移,γ1回波减弱,γ2消散,但是,位于垣曲的γ3回波加强为带状,并沿着地面中尺度切变线东移影响晋城。该回波与卫星云图23:15的涡旋云团F相对应。

分析雷达回波可知,山西南部河津暴雨、垣曲大暴雨是由2个不同的回波带造成的,河津暴雨天气与850 hPa的冷式切变相配合,垣曲、晋城的大暴雨天气与850 hPa的低涡云团配合。

8 总结

在大气环流背景相似的情况下,2次过程上下游结构配置略有差异,706过程发生在东部阻高建立前期,上游冷涡分裂为2个低值中心并发生旋转,冷空气和动力触发条件在演变过程中减弱;708过程发生在东部阻高崩溃时,上游低压后部冷空气补充南下,系统东移过程中动力触发条件加强。

在大气环流背景相似的情况下,2次过程的物理量场差异比较大,706过程出现在前期热力不稳定的情况下,但是,△θse由大变小趋于稳定,水汽通量散度低层为水汽辐散区,动力条件仅在500 hPa高度有-30×10-2 hPa/s上升中心,维持时间短、强度弱;708过程在热力不稳定的条件下逐渐加强,△θse增大至-12 ℃,中层(500 hPa)以下水汽通量散度均为辐合区,并且超低层水汽辐合强、持续时间长,最大辐合值为-50×10-8 g/(cm2·hPa·s),垂直上升运动伸展高度高、强度强,在800 hPa、400 hPa、200 hPa有3个大的上升中心,最大上升中心强度达-60×10-2 hPa/s。通过物理量诊断分析可以减少暴雨空报、漏报的发生。

在大气环流背景相似的情况下,2次过程中尺度触发系统、水汽输送条件差异比较大。由于大气的非地转特征,2012-07-08T08:00,708过程700 hPa有中尺度急流、中尺度切变线生成,在中尺度切变线附近产生暴雨云团,2012-07-08T20:00,700 hPa中层有冷空气侵入,850 hPa低空急流左前方有中尺度涡旋生成,在高空垂直风切变和地形动力的作用下产生了中尺度对流系统。

参考文献

[1]王亦平,陆维松,潘益农,等.淮河流域东北部一次异常特大暴雨为数值模拟研究1:结果检验和β中尺度对流系统的特征分析[J].气象学报,2008,66(2):167-176.

[2]林建.2009-08-29黄淮和西南地区不同性质暴雨特征分析[J].气象,2011,37(3):276-284.

[3]顾清源,肖递祥,黄楚惠,等.低空急流在副高西北侧连续性暴雨中的触发作用[J].气象,2009,35(4):59-67.

[4]孙继松,何娜,王国荣,等.“7.21”北京大暴雨系统的结构演变特征及成因初探[J].暴雨灾害,2012,31(3):218-225.

[5]苗爱梅,董春卿,张红雨,等.“0811”暴雨过程中MCC与一般暴雨云团对比分析[J].高原气象,2012,31(3):731-744.

[6]苗爱梅,贾利东,李苗,等.2009年山西5次横切变暴雨的对比分析[J].气象,2011,37(8):956-967.

[7]苗爱梅,武捷,赵海英,等.低空急流与山西大暴雨的统计关系及流型配置[J].高原气象,2010,29(4):939-946.

[8]赵桂香.一次阻高背景下地形对晋南特大暴雨的作用分析[J].高原气象,2009,28(4):897-901.

[9]张红雨,周顺武,李新生,等.近48年山西暴雨日数气候特征及其变化趋势[J].气象与环境科学,2010,33(3):25-30.

[10]李青春,苗世光,郑祚芳,等.北京局地暴雨过程中近地层辐合线的形成与作用[J].高原气象,2011,30(5):1232-1242.

[11]徐珺,毕宝贵,谌芸.济南“7.18”大暴雨中尺度分析研究[J].高原气象,2010,29(5):1218-1229.

[12]孙淑清.关于低空急流对暴雨的触发作用的一种机制[J]气象,1979(4):8-10.

[13]王旭仙,杜继稳,武麦凤,等.“03.8”渭河下游特大洪涝灾害的“三情”分析[J].自然灾害学报,2005,14(3):44-50.

[14]冯桂力,郗秀书,周筠珺,等.一次中尺度对流系统的闪电演变特征[J].高原气象,2006,25(2):220-228.

[15]蔡晓云,宛霞,郭虎.北京地区闪电定位资料的应用分析[J].气象科技,2001,29(4):33-38.

[16]杨国峰,汤达章,刘晓,等.一次强风暴天气闪电定位资料与雷达资料的综合分析[J].气象科技,2005,33(2):167-172.

[17]慕建利,李泽椿,赵琳娜,等.“07.08”陕西关中短历时强暴雨水汽条件分析[J].高原气象,2012,31(4):1042-1052.

[18]胡淑兰,李社宏,武麦凤,等.陕西中北部一次大暴雨天气过程分析[J].干旱区研究,2009,26(2):287-293.

[19]曹晓岗,王慧,邹兰军,等.上海“010805”特大暴雨与“080825”大暴雨对比分析[J].高原气象,2011,30(3):739-748.

[20]王丽荣,刘黎平,王立荣,等.一次局地短时大暴雨的中-γ尺度分析[J].高原气象,2011,30(1):217-225.

[21]徐双柱,吴翠红,吴涛.2011-06-18湖北大暴雨成因分析[J].高原气象,2013,32(4):1106-1114.

[22]亓翠芸,史桂芝,王惠芳,等.2008-07-04—05山东暴雨天气过程分析[J].中国农学通报,2010,26(12):358-364.

[23]陶诗言.中国之暴雨[M].北京:科学出版社,1980:139-140.

[24]“华北暴雨”编写组.华北暴雨[M].北京:气象出版社,1992:33.

[25]寿绍文,励申申,寿亦萱,等.中尺度气象学[M].北京:气象出版社,2009:60.

[26]刘健文,郭虎,李耀东,等.天气分析预报物理量计算基础[M].北京:气象出版社,2005:56-70.

————————

作者简介:李冬梅(1964—),女,山西万荣人,高级工程师,1983年毕业于北京气象专科学校大气科学类其他专业。

〔编辑:白洁〕