互联网+质量螺旋模型

□ 文/田圣海

田圣海德勤企业成长学院秘书长

互联网+质量螺旋模型

□ 文/田圣海

田圣海

德勤企业成长学院秘书长

互联网时代为质量管理带来了新的挑战。互联网将产品、用户、企业、供应链及生态圈联接在一起,进行了重构,使竞争超越了地域和行业的限制,对传统行业产生了颠覆性的影响。在这一背景下,质量管理已经从战略层面成为能够影响企业的生存和发展的关键因素,这也对质量管理的理论和实践研究带来了新的机遇和挑战。

溯源质量螺旋模型

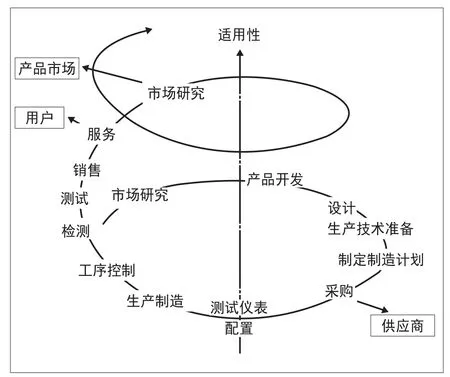

在互联网时代,为抓住机遇、应对挑战,业界对质量管理理论和实践的分析和研究也更加深入,新理论、新工具和新方法层出不穷。但在诸多关于质量管理的理论中,朱兰博士于20世纪60年代提出的质量螺旋模型,到现今依然具有十分重要的指导作用。朱兰博士用一条螺旋式上升的曲线,把质量管理各环节按照逻辑顺序串联起来,用以描述产品质量形成的整个过程及其规律性,称为朱兰质量螺旋曲线。

质量螺旋模型包含了5个重要的理念:

环节控制:产品质量的形成由市场研究、产品开发、设计、生产技术准备、制定制造计划、采购、测试仪表配置、生产制造、工序控制、检测、测试、销售、服务等13个环节组成。

持续改进:质量形成过程的13个环节相互关联,循环进行,但这种循环不是简单的重复,而是在螺旋中不断上升从而持续改进的过程。

过程管理:产品质量的形成受每一个环节的影响,因此,质量管理需要必须将上述各个环节的管理活动落实到各个部门以及有关的人员,进行全过程的管理。

系统工程:质量管理是一个社会系统工程。产品质量的形成过程不仅涉及企业内各部门及员工,还会受外部因素影响,包括供应商、销售商和用户等。

以人为本:质量管理所有的环节都由人来完成,人的因素在产品质量形成过程中起着十分重要的作用。质量管理应该以人为主体,其中领导是关键,质量管理要依靠企业领导者做好计划、组织、控制、协调等工作,去推动质量循环不断上升和提高。

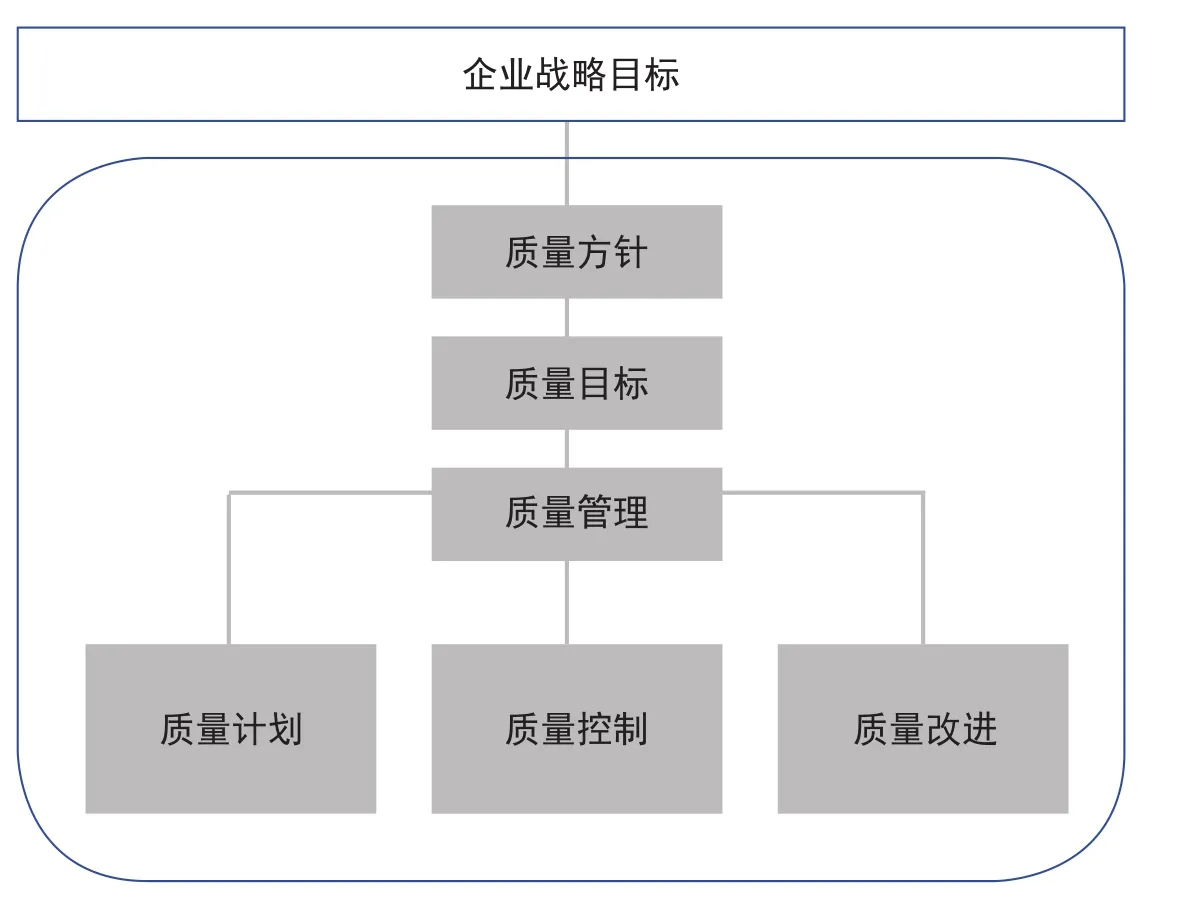

质量计划明确质量管理的目标以及实现目标的途径,质量控制确保质量实现各环节按照计划的方式进行,质量改进致力于突破原有目标以实现更高质量水平。

在质量螺旋模型的基础上,朱兰博士还提出了质量三部曲,即质量管理是由质量计划、质量控制和质量改进3个阶段构成,这3个阶段互相关联并形成一个逻辑过程,各阶段都有其关注的目标和实现目标的路径和手段。质量计划明确质量管理的目标以及实现目标的途径,质量控制将确保质量实现各环节按照计划的方式进行,质量改进则致力于突破原有目标从而实现更高质量水平。此外,朱兰博士的质量理论也提出了“适用性”,有三层含义,即满足客户需求、安全性和环保。

互联网时代对质量管理提出了新的挑战,并不是互联网颠覆了质量管理。事实上,朱兰质量螺旋模型的指导思想依然适用,只是对质量管理提出了更高的要求。

互联网时代质量管理的挑战

互联网的本质是连接,虽然从某种程度上来说,它为传统企业带来了颠覆性的影响,但并未从根本上改变商业运营的本质。正因为如此,探究质量管理理论在互联网时代的应用,需要深入分析互联网为质量管理带来的新挑战。

图1 朱兰质量螺旋曲线

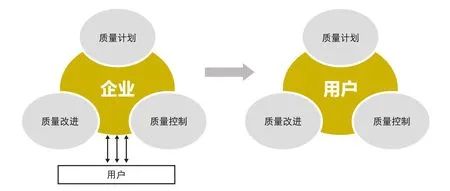

企业主导转移为用户主导

工业时代的质量管理是以企业为主导的。企业以满足用户需求为目标,通常以大规模生产和统一管理来降低成本和控制质量,并通过全面的质量计划、质量控制和质量改进,来达成质量管理的目标。这种模式的核心是以企业为主导的,用户在市场中没有太多的主导权,只能在有限的范围内进行选择。

在互联网时代,市场主导由企业逐渐转移到用户。互联网逐步消除了信息壁垒,用户在互联网上可以获得海量信息,并根据自身的个性化需求进行抉择和体验。同时,互联网也打通了用户的关联,让用户体验的分享更直接、更真实,这种体验的分享也会影响其他用户的抉择,可以极大地影响企业的市场表现。从这个角度来说,用户开始逐渐主导和定义质量标准。适用企业的质量标准可能不再是螺旋式、渐进式上升,而可能是跳跃式、颠覆式、极致的,传统质量管理的观念、流程、方法、评价体系很难跟上市场发展的速度,企业需要深入思考如何在互联网环境下通过质量管理创造价值。

适用性演变为极致思维

互联网时代对产品“适用性”提出了新的要求。传统质量管理的目标是满足客户需求,并将产品销售和回款作为终结。在互联网时代,这一模式发生了改变,产品销售和回款依旧重要,但不再是终结而是一种开始,企业将致力于建立用户黏性,获得持续的业务机会。

为了获得用户黏性,适用性增加了新的含义:极致思维。极致应具备三层含义:第一,企业应该充分了解用户需求,整合资源提供满足用户需求的产品和服务;第二,客户的需求是时刻变化的,企业还应具备远见满足用户未来需求并引导用户的需求;第三,企业还应把产品和服务的客户体验做到极致,超越用户预期,从而建立自身的竞争优势。从这个角度来说,质量管理的复杂性和困难程度将大大增加。

层级管理转变为去中心化

在工业时代,企业往往通过金字塔式的层级式管理来进行质量管理。这一模式十分依赖领导的作用,通过在层级管理建立统一的质量目标,并协调企业内部和外部的资源进行质量计划、质量控制和质量改进。正因为如此,以往的质量事故往往也和领导的作用紧密相关。朱兰博士曾经通过大量的调查和统计,从而得出结论:在所有已发生的质量问题中,80%是由领导者造成的,仅有20%是由基层操作人员的失误造成的。

互联网时代的扁平化分布式管理模式则为质量管理带来新的难题。在互联网时代,为了快速应对用户多样化和个性化的需求,企业开始逐渐采用去中心化的扁平化和分布式管理。相对层级式管理,扁平化和分布式管理架构中信息流动的方式发生了巨大的变化,由纵向流动居多逐步转变为横向流动居多,自上而下的管理模式也逐步转变为内部沟通、谈判和合作从而推进工作。扁平化的管理模式弱化了领导的作用,也使得企业建立系统的质量目标、计划、控制和改进的难度大大提高。

持续改进演变为快速迭代

在互联网时代,个性化的需求变化太快,需要不断进行创新和快速迭代,带来质量管理的新挑战。传统质量管理的一个原则是持续改进,即通过内部审核、管理评审、数据分析等系列方法和工具来评估和提升质量管理体系并达到持续改进的目的。这种模式与速度往往是矛盾的,在互联网模式下,快速的迭代不仅仅使得企业没有充分的时间和经验来建立和提升质量管理体系,更重要的是,迭代往往伴随着大量的创新,而企业往往难以用现有的管控体系来管理这些创新的过程。

互联网时代的质量管理

新技术的出现,使得万物互联、移动互联成为可能,移动互联网、物联网、云计算和大数据等技术孕育了商业模式创新和企业价值提升的无限可能,也为质量管理提出了新的要求。

在这种背景下,朱兰的质量螺旋模型也应随着创新和发展。

图2 朱兰质量管理体系

环节控制延伸为创新管理

互联网使市场主导权转移到用户手中,对企业创新和速度提出了新的要求,要求内部资源供应链乃至生态圈能够快速、高效、便捷地满足用户需求,以抢占市场。为了达到这一目标,企业往往通过创新、敏捷开发、快速迭代等新工具、新方法来快速推出产品,并利用灰度发布、用户参与等一系列新模式来抢占市场和提升质量。在这种情况下,质量的实现过程往往是动态的,质量实现过程所涉及的环节超越供应链界限,延伸至生态圈乃至全球。这种变化并未从本质上改变质量实现的过程,只是范围更广、速度更快、复杂性更高,因此,环节控制的要求也就更高,随意根据产品实现过程进行全面管理。

此外,在环节控制的基础上,质量管理应考虑逐步扩展为创新管理,并应用大数据等互联网的优势来达到质量目标。这种创新管理并不是摒弃了环节控制,而是通过加强对创新环节尤其是设计的管理,来实现质量目标。设计管理的目标是保证产品达到质量目标和后续生产要求,在核心环节上则可以利用大数据实时、海量、异构、多元、连续和精准映射等特点,进行实时分析、挖掘和处理,从而实现质量的控制、预警和提升。

持续改进演化为极致思维

质量目标持续提升依旧是互联网时代的要求。在传统的质量管理体系中,一般会预设质量管理目标、方针和考量指标,以质量合格率、客户满意度等量化的质量来衡量质量管理的效果,并以100%作为最终的目标。互联网时代转移到以用户为中心,即满足用户个性化和多样化的需求成为企业的目标,企业的产品和服务不仅是以满足用户需求为目的,更应超越用户需求,建立在极致和远见的基础上,提供大幅度超出客户期望的产品和服务。

在这种情况下,持续改进和100%将不再是企业成为最终的目标,企业需要考虑通过全员参与的方式,不仅对产品和服务的质量进行持续提升,更要对企业的质量目标、方针、质量管理体系等进行创新和演化,最终达到极致目的。企业可以考虑在设定质量目标阶段就引入用户参与,由用户与企业甚至生态圈共同来定义目标,然后通过持续改进的方式找到实现极致目标的路径,并最终提供极致质量的产品和服务。

过程管理延伸为过程指导

过程管理在互联网时代依旧具有十分重要的作用,同时针对快速迭代等产品实现过程,企业还应充分发挥指导在质量管理中的作用,通过全员参与的方式,识别和管理关键成功因素来实现质量目标。

为了快速响应用户需求,试错、迭代、快速研发与推广会成为常态化的工作,加上扁平化分布式的管理架构,信息横向流动带来的不对称性,以及质量管理团队学习能力的限制,在较短时间内充分了解流程并建立相应的质量控制体系是一项艰巨的任务。质量管理目标的实现将更多地依赖质量实现过程中的每个成员,包括用户。

图3 质量管理由传统模式向互联网模式演变

因此,质量管理可以考虑在管理的基础上发挥培训和指导作用,将质量管理目标、方针、方法工具等传递过质量过程中涉及的每个成员,依靠每个成员运用质量管理的原则,识别和管理关键成功因素来实现质量管理目标,质量管理团队的角色则更偏重于这的活动指导,以提高产品开发效率和质量。这一模式的另一优点在于,质量管理团队在指导的过程中也能得到最新的数据和经验,将能更好地提升团队的能力。

系统工程进化为生态圈管理

互联网时代,质量的形成过程已经逐渐超越了企业和供应链,逐渐延伸至生态圈。生态圈是以用户、供应链、竞争对手、投资者、合作伙伴、行业组织、工会、政府机构、监管部门和社会公共服务机构等组成,彼此互相合作和竞争,由此形成的动态联合体。

为了应对这一挑战,质量管理也将范围延伸为生态圈管理。生态圈管理将要求企业不仅关注自身质量目标与方针,还要关注在生态圈中的定位与成员伙伴之间的关系,通过各种质量目标、方针和工具,来管理生态圈的产品质量,实现合作伙伴间的共生发展和跨界创新,更通过资源互补和质量管理来超越用户期望和实现产品的极致。因此,企业应努力构建共生关系,保持各方互动和信息交互、分享,大力推动交互的产品实现过程,建立动态的质量计划、质量控制和质量改进方式,实现生态圈共赢。

以人为本扩展为全员参与

质量螺旋模型强调人的作用,这一点在互联网时代适用范围更广。随着用户主导市场,企业应从用户角度出发,提升用户体验和用户参与度。因此,互联网时代的质量管理,不仅是企业内部各职能部门各层次人员参与质量实现过程,更应扩展到包括用户在内的生态圈的全员参与,以用户为中心,从而使用户体验和用户参与度也成为衡量质量的指标之一。

生态圈管理将要求企业不仅关注自身质量目标与方针,还要关注在生态圈中的定位与成员伙伴之间的关系。

全员参与的质量管理应成为一个开放的交互平台。用户可以从产品设计阶段就参与进来,并参与制造、供货、营销等环节的体验。与用户交互的不仅包括企业的产品实现过程,还可以涵盖生态圈研发等相关资源。在这种模式下,用户不再是被动的接受者,而是可以全流程参与交互设计的重要角色,赋予用户全流程最佳体验。

全员参与的核心在于反馈和迭代。全员参与的持续反馈将成为迭代的基础,并最终实现持续提升和极致的质量目标。这一目标也只有在全员参与尤其是用户参与的前提下,才能得以最终实现。

结束语

从长期来看,互联网思维与质量管理相结合将是一种难以阻挡的趋势。在这个过程中,对每个企业而言,都是机遇和挑战。在这种背景下,企业应充分审视自身的优势和劣势,借助互联网的理论,打造适合自身产品和服务特点的质量管理体系,进而建立核心竞争能力。

责任编辑:白云

baiyun@ccidjinglun.com