让水流动纸上

——微课程《水之韵》教学实录与反思

林春曹(特级教师)

《水之韵》这一课,是我尝试开发的一种“语言变奏曲”的微课程,它是对语言文字的一次重新排列组合,因为新鲜,因为独特,因为陌生化,产生了“1+1>2”的教学效益。这一节《水之韵》,让高年级学生在美妙的语言文字世界里,漫溯潜游,吸纳倾吐。

【教学过程】

一、水之“字”韵

师:“水”是一位善变的精灵,它在不同的地方,就有不同的名字。你知道在汉语中,有哪些字与水关系密切,它们是水的兄弟姐妹,是水的变形变化?请打开自己的预习单,和大家分享一下你的课前思考。注意每个人只说三个汉字,给别人补充的机会,不要重复哟。

生:雨、雪、海。

生:洋、浪、池。

生:潮、沟、潭。

师:什么“tán”?

生:“桃花潭水深千尺”的“潭”字。

师:好一个“潭”字!

(板书“潭”)

生:江、河、湖。

……

师:很棒!看来大家对水字颇有些研究呀。请看屏幕,老师这里也带来了一些水字的兄弟姐妹,让我们一起大声读一遍。

(逐个出示,学生齐读)

师:细心的同学,有没有发现这20个字,从字形上来看,有什么特点呢?

生:(惊喜地)第一行4个字,都是雨字旁,“雨”就是水变成的。

生:(迫切地)第二、三、四、五行的字,都有三点水旁,“氵”就表示与水有关系。

师:哦,雨字旁、三点水旁的字,都是和“水”字密切相关呀!

【设计意图:水之“字”韵有规律。汉语之中,与“水”字相关的汉字是极多的,若是无限拓展,几节课也学不完。以上教学片断既考虑到水字群体的“面”,也关注到水字核心的“点”。课堂上,先让学生在预习的基础上自由交流搜集到的水字群体。一个班级四十几个学生,每人搜集6~8个“水”的汉字,这就形成了一个不小的水字族群。可是,面对学生资源浩大的字族面,需要教师引领到核心点上去。而往何处引,聚焦什么,需要教师发挥引领作用。这么多的“水”字,从字义上来看,细究彼此间的微言大义,学生兴致不高,学习空间不大。若从字形上来看,可以在“形—义”之间探究构字的规律,给予学生一种新的再认知。于是,课上精选了20个汉字,让学生在读中发现字形特点——“雨雪雾霜”都是雨字旁,“湖海河江……”都是三点水旁。这就是教学之中的提升,学习不是一种“平”的延展,而应是一种“高”的登攀,从“平的面”,走向“高的点”,让学生在看似平常之中领悟到不寻常之处——语言文字的内在规律。水之“字”韵,不是一个孤立的教学片断,它和接下来的水之“词”“诗”“文”韵,形成一种呼应,成为一条彼此关联的线。】

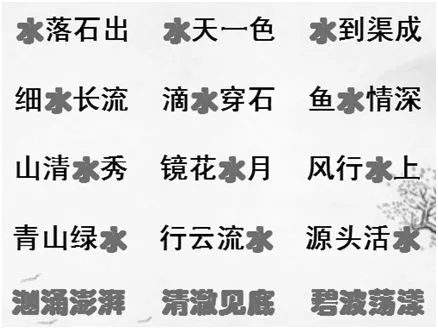

二、水之“词”韵

师:“水”还是一个凝聚力很强的汉字,汉语中有许多字,愿意和水紧紧拥抱,组成新词。你知道有哪些成语与水关系密切吗?请你选出预习单中的三条成语,和大家交流。

生:水平如镜、水天一色、山清水秀。

生:水到渠成、山穷水尽、千山万水。

生:源头活水、水滴石穿、积水成渊。

……

师:实在太多,说不完呀!请看屏幕,老师也搜集了一些,大家一起读一读,注意每一行词语的特点。

(逐行出示,边读边猜)

师:发现有什么特点了吗?

生:“水”字在开头,第一个字就是“水”。

生:(齐)细水长流、滴水穿石、鱼水情深。

师:这一行有什么发现?

生:“水”都在第二字的位置上。

师:你们猜猜看,第三行词语的特点是——

生:(齐)第三个字是“水”。

师:是不是呢?请看屏幕,齐读——

生:(齐)山清水秀、镜花水月、风行水上。

师:果真!应该还有一行词语吧,“水”在——

生:(齐)第四个字。

生:(齐)青山绿水、行云流水、源头活水。

师:(微笑)四行“水”字成语读完了,那有没有第五行呢?

生:(摇头,齐)没有!

(有一个学生说“有”)

师:(走近他)我欣赏你的与众不同!你说“有”,那会是什么样的词语呢?

生:成语中没有“水”这个字,但意思和“水”有关系。

师:嗯,很有道理!请举个例子。

生:(思考)五湖四海。

师:(挑大拇指)让我们为他独辟蹊径的思考,点个大大的赞!

(出示第五行)

生:(齐)汹涌澎湃、清澈见底、碧波荡漾。

师:这么多与“水”相关的成语,我们要好好积累下来呀!

【设计意图:水之“词”韵有秘妙。同水之“字”韵相似,汉语中与“水”相关的成语也是不胜枚举的。课上,在引导学生自由交流展开一个水族成语的面之后,需要教师给予有方向感的聚焦。以上教学片断选择了水字位置变化这个显而易见的点,引导学生逐行解读水之“词”韵中的秘妙——第一个字、第二个字、第三个字、第四个字、没有水字。这样的学习,学生边读边猜,边猜边读,兴致盎然,秘妙渐显。水之“词”韵,是把与“水”相关的成语作了一次有规律的排列组合,让原本模糊的语言之面,一下子清晰起来,“水”的位置有秘妙,“水”的意蕴有秘妙,它或隐或显,都能带给学生一种全新的语言体验。】

三、水之“诗”韵

师:古往今来,水一直是诗人文人的钟爱,他们为水写下了无数赞美的诗篇。你知道哪些诗句与水关系密切呢?请你选择一句经典的,和大家作交流。

生:孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

生:白日依山尽,黄河入海流。

生:桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

……

师:老师也带来一些与“水”相关的诗句,不过,我这里的诗句中,“水”都是有色彩的。

(逐行出示,边读边议)

生:(齐)白毛浮绿水,红掌拨清波。——骆宾王

师:诗中的“水”是什么颜色?

生:绿色。

生:(齐)青山横北郭,白水绕东城。——李白

师:什么颜色?

生:白色。

生:(齐)江碧鸟逾白,江青花欲燃。——杜甫

师:颜色?

生:碧绿色。

生:(齐)遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。——刘禹锡

师:水的颜色?

生:银色。

生:白银色。

生:(齐)一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。——白居易

师:这句中水的颜色,你看清了吗?

生:红色。

师:再读读,还看到什么颜色?

生:绿色。

师:你从哪儿读出“绿色”来的呢?

生:“瑟瑟”就是碧绿色的意思。

师:(惊喜地)掌声为她点赞!嗯,一江之水,怎么会有红绿两种颜色呢?

(生沉默)

师:请看屏幕上的画面,谁看明白了?

(生思考)

生:被阳光照到的一半江水是红颜色的,还有一半江水阳光照不到,看起来是碧绿色的。

师:原来,夕阳西下,被霞光映照着的半江水面是通红的,而没有照到的这半江水面,就呈现出青绿色的了。这是一幅多么美丽的奇景,让我们吟诵诗句记住它!

【设计意图:以上教学片断选择了水的“色彩”这个核心点,让经典的诗句伴着不同的色彩,具象化地留存在学生记忆之中,成为一种不可或缺的语言储备。“绿水”“白水”“江碧”“白银”“瑟瑟”“红”,这些镶嵌在诗句中的色彩,让诗句中的水绽放出绚丽的色彩,“水”和“诗”交融在一起,产生了灵动美妙的诗情画意,描摹出一道独特的语言风景线。】

四、水之“文”韵

师:“水”不仅流动在诗词中,也流淌在古文里。接下来,请大家大声朗读《小石潭记》。

师:请一位同学来读古文,另一位同学对应着读译文,一段一段朗读。我们一边理解,一边思考:柳宗元笔下的小石潭有什么特点,你是从哪里读出来的?

(对应朗读,理解思考。)

生:这个小石潭“水尤清冽”。文中第一自然段中间就写着“下见小潭,水尤清冽”。

(板书:潭水清)

师:除了这句话在直接写“潭水清”,还能从哪些词句中读出这个特点呢?

生:从“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依”这句话中,可以读出“潭水清”。你看,鱼儿在潭水中,就像在空气中游动一样,这水已经清到了完全可以忽略了,好像什么都没有似的。

生:从下一句“日光下澈,影布石上,怡然不动,俶尔远逝,往来翕忽”中,也可以读出“潭水清”。不仅可以看到水中鱼的一举一动,甚至连鱼儿在阳光下的影子留在石底上,都可以透过潭水,看得清清楚楚。

生:从“全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩”中,我读出了“潭水清”。水中的石头,位置不同,形状不同,都可以透过潭水,看得一清二楚。

生:从“青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂”中,我也读出了“潭水清”。四周不仅有竹林隔着,还有葱茏的绿树环抱,中间的潭水一定是被层层过滤了的!

师:发现了吗,这竹、石、树、鱼和“水”之间有什么关系呀?

生:水是中心,其他都是用来衬托水的清澈的。

师:是的,竹、石、树、鱼,从不同的角度,衬托出这一潭清水,这是一种“侧面描写”。难怪这篇《小石潭记》成为千古名篇呢!让我们再次朗读欣赏这篇奇文!

(学生配乐朗读)

【设计意图:水之“文”韵有门道。柳宗元的《小石潭记》是山水游记中的经典名篇,寥寥数笔,一潭清水便跃然纸上。经典需要品味,在学习这篇小古文时,通过三个层次的阅读,让这一潭清水,缓缓地流进学生的心田。一是比照朗读,通晓大意。在预习基础上,参照译文,把原文和译文比照着朗读,可以简洁有效地化解文意理解上的难度,避免了逐字逐句串讲意思。二是凸显核心,品味语言。围绕一个核心问题——“柳宗元笔下的小石潭有什么特点,你是从哪里读出来的?”引导学生走进文本之中,品词析句,涵泳咀嚼,一点一点地渗透着“潭水清”和竹、石、树、鱼之间的内在联系。三是借助板书,点出门道。在学生品味语言之后,有一层表达的“窗户纸”还需要教师点破——“竹、石、树、鱼,从不同的角度,衬托出这一潭清水。”课堂上辅之以板书——潭水清居中,竹在上,石在下,树在左,鱼在右。这样就形成了一个环形结构,一个中心,四个侧面,一目了然。《小石潭记》中隐藏着的“侧面描写”的表达门道,也是接下来学生练笔时一个最好的范例。从这个意义上来说,水之“文”韵,是一面表达的鉴镜,可以映照后面学生的自主表达。】

五、水之“笔”韵

师:读了这么多关于“水”的字、词、诗、文,是不是觉得这“水”灵动而可爱呢?其实,水不但流动在文字中,也流淌在我们身旁。请看屏幕——这是“水平如镜的湖水”,你曾看到过;这是“波涛汹涌的海水”,你曾拥抱过;这是“欢腾奔流的溪水”,你曾抚摸过。(出示三幅画,第四幅留白)这第四幅画面,就是你们课前每个人准备的照片——“水的记忆”。请拿出来,观察图片,抓住特点,诗词文言,自由表达,让水流动在纸上。100字,100分,加油!怎么样,写100字的片断,有没有困难?

(生凝思)

师:若有困难,请看一位同学带来的照片——珍珠泉。再来读读由这幅照片写成的一段文字。

(出示作品:泉小,水清,似一面绿镜。有鱼数十尾,各有姿态色彩,或红如烈火,或黑如浓墨,或金如霞光,或五彩杂染。泉眼在上,碧水下落,细水长流,如一小瀑,气势虽不宏伟,雅致却胜于江河。丛林环抱,曲径通幽,唯有流水之音。泉旁坐之,悦耳悦目,不觉沉醉其间,流连忘返。——黄敏之)

(指名朗读,欣赏品味)

师:怎么样,读了别人的文字,你是否跃跃欲试了!快拿起笔来,写下属于自己的文字吧!

(生练笔,师巡视,10分钟左右。)

师:请停笔,让我们来听一听两位同学所写的“水的记忆”,注意学会欣赏。

生:(朗读)那记忆中的海,记忆中的天,似乎成为一体。淡蓝色与青绿色的奇妙结合,水天一色,幽蓝沉静。那朵朵浪花,奔腾着、跳跃着,朝我们涌来。我一惊,往后退了几步,海水在我面前温柔地站住了,几秒后又渐渐退去。过了几分钟,新一波潮水,又像一匹奔腾的千里马一样,呼啸着,汹涌而来,再一次在我面前停下了脚步,缓缓地,温柔而谦卑地退去。

师:这是海水的记忆,你欣赏她的哪些文字?

生:海水像一匹奔腾的千里马,比喻很形象。

生:海水温柔而谦卑地退去,这是一种拟人化的写法,很生动。

生:她先写海的颜色,再写海的动态,这样很有层次感。

……

师:欣赏别人的文字,这也是一种学习。潘玺羽同学给我们带来的这段“海的记忆”,有色彩,有动态,有比喻,有拟人,写得棒!掌声祝贺!接下来,我们再欣赏一个片断——

生:(朗读)青山环抱,碧水中流,“桂林山水甲天下”,此言不虚。漓江之水平如镜,春风拂,水鸟掠,清波涟漪荡漾开。乘小舟游于此,但闻水声清婉,似銮铃乍响,如黄鹂百啭。江水澄净,纵深尤绿,拨水觉清冽。四周青山倒影,映入水中,宛如画卷,真可谓“千里澄江似练,翠峰如簇”!近岸,层峦叠嶂,树木葱茏,丛丛翠竹似凤尾。岸边多卵石,有芦花摇,碧白一片,分外幽深。江上柔波散,游船点点浮。人景合一,水天一色,竟欲乘风归去,仿佛飘飘欲仙,正是:“分明看见青山顶,船在青山顶上行。”

(生惊叹)

师:(惊喜地)从你们瞪大的眼睛中,我看到了惊讶疑惑,这是季嘉滢自己写的吗?我证明,刚才10分钟,她是一个字一个字写出来的,真有点不可思议!请问在这段精彩的“漓江之水”中,你最欣赏哪些文字呢?

生:“乘小舟游于此,但闻水声清婉,似銮铃乍响,如黄鹂百啭。”两个比喻,一个“似”,一个“如”,又生动,又有变化。

生:“千里澄江似练,翠峰如簇”,这是巧妙地引用王安石的词《桂枝香》,我们刚刚背诵过的。

生:“分明看见青山顶,船在青山顶上行。”这个结尾画龙点睛,实在太妙了!

生:除了直接写漓江之水,她还借青山、树木、翠竹、卵石、芦花等,衬托水的清澈碧绿。

……

师:我们的才女季嘉滢的这段“漓江之水”,可谓妙笔生花,读来叹为观止!漓江之水,从照片中,真的流到了她的笔端啦!同学们,只要你再仔细观察图片,再细致推敲文字,相信你笔下的水,也会这样流动起来。让我们再次拿起笔,向别人学习,修改好自己的片断。

(生专心修改)

【设计意图:水之“笔”韵有浪涛。“水”的语言文字,从书页上流进学生心间,这叫“入乎其内”;再从心间流到学生笔端,这叫“出乎其外”。前面关于“水”的字、词、诗、文的学习,是一种由外而内的吸纳积淀;现在,需要引导学生由内而外的倾诉表达,让“水的记忆”和着文字,慢慢晕染开来。在教学中,为了能够让学生在课堂上流畅动笔,需要在此环节作一番精心预设:一是精选照片,开启水的记忆。这是在课前完成的,每一幅照片背后都是一段难忘的经历,都珍藏着一份对水的美好记忆。精选照片的过程,其实就是梳理记忆,开启回放模式的过程。二是出示范文,借鉴他山之石。“观察图片,抓住特点,诗词文言,自由表达,让水流动在纸上。”这个练笔要求是有一定难度,尽管前有柳宗元《小石潭记》引路,但学生练笔和经典名篇之间毕竟存在着落差。此时,引入一篇同伴的范文《珍珠泉》,恰好在落差之间补上了一级台阶,可以激发学生拾级而上,而不至于望而却步。三是交流练笔,学会欣赏语言。在课堂上,学生文思泉涌,激起了一朵朵语言的浪花,涌起了一阵阵文字的波涛。在练笔交流中,紧扣“你最欣赏哪些文字呢”这个问题,把学生引向语言的深处,让他们在欣赏中提升表达素养,从而把语言文字的浪花波涛,延伸到自己的练笔修改中。】

【教学反思】

语文学习就像一条河流,集涓涓细流,逐渐汇成奔涌的江河。对河流而言,每一滴水都是珍贵的,滴水成河,积水成渊;对语文而言,每一个字、词、句都是珍贵的,字成串、词成排、句成列,语言之河便自流。

《水之韵》这一课的教学,围绕“水”字,从读到写,分为两块。第一板块,侧重于“读”,是一次“入乎其内”的语言积累内化过程。从与“水”相关联的字、词、诗、文,几个逐层推进的语言形式切入,咀嚼品味,汲取积淀,让“水”这一自然物象,与“言”这一抽象符号,交汇融合,激荡碰撞,从自然之水走向语言之水。学生坐在教室里,不可能耳闻目睹“水”的千姿百态、千变万化,即使是最逼真的影像视频,也替代不了学生的身临其境。但语言文字有魔力,可以让“水”悄悄流进学生的心田,产生迥然不同的内在体验。如读到“水平如镜”“波涛汹涌”“碧波荡漾”这几个词语,眼前的画面、内心的感觉是完全不一样的,水已透过语言,直达我们情感深处。这些与“水”字有关的字、词、诗、文,汇聚凝结在一起,形成一条语言之流,从纸上流到学生心间,慢慢积淀下来,成为一种语言储备,等待着后续学习的召唤。

第二板块,侧重于“写”,是一次“出乎其外”的语言迁移表达过程。就整体而言,关于“水”的字、词、诗、文的学习,不应该是一种缄默化的积累,而应当让“水”的语言鲜活地流动起来,从学生的心中,自然地流淌到笔端、纸上。在教学中,怎样才能激活这些语言,从静态的积累储备,转化成动态的自由表达呢?这就需要适时地链接到每个人的生活经历了,于是,课前安排学生精心选择一张“水的记忆”照片,以期唤醒学生对水的印象——哪里的水,是什么样子,有什么特点,周围还有什么,自己与水的接触……这样,当课堂上学习“水”的字、词、诗、文时,这些流动着的语言,会在不经意之间,悄悄地向自己“水的记忆”深处汇聚。当第一板块“读”累积到一定的量时,第二板块“写”也就水到渠成了。

这节《水之韵》,围绕着“水”这个鲜明的主题词,一唱三叹,回环复踏,水之“字”韵有规律,水之“词”韵有秘妙,水之“诗”有色彩,水之“文”韵有门道,水之“笔”韵有浪涛。“水”从字词里流出,流向诗文中,再流到每个人的笔尖下,在“水”的流动中,学生的语言素养得到了最好的滋养。