波斯釉陶:早期海上丝绸之路的见证者

文 图/程酩茜

波斯釉陶:早期海上丝绸之路的见证者

文 图/程酩茜

帕提亚帝国崛起于伊朗高原的北部,西北为黑海,东接巴克特里亚,西为米底。原为波斯帝国一省,后属亚历山大帝国、塞琉古王国。公元前248年,阿尔萨息领导帕提亚人反对塞琉古的统治,杀死总督,建立帕提亚帝国。公元前2世纪中叶开始强盛,积极向外扩张领土。在西部先吞并米底(公元前155年),后攻占塞琉西亚(公元前141 年),逐塞琉古的势力于幼发拉底河以西; 在东方吞并了马尔吉安那和印度西北的马里安那。公元前1世纪初,又将其势力扩张到高加索和小亚细亚一带,成为西亚强国。后与东侵的罗马对抗,公元前54年,诱敌于叙利亚草原深处,全歼由克拉苏率领的罗马军团; 公元前36年再败罗马统帅安敦尼。此后,两国议和,维持对峙局面。3世纪初开始崩溃,公元224年为波斯萨珊王朝所代替。

国内波斯釉陶的发现和定名

古代波斯的陶瓷文化历史悠久,分布范围也相当广泛,尤其是釉的使用远远早于中国。20世纪60年代以来,中国考古学家在东汉至五代的墓葬和遗址中陆续发现了一些波斯釉陶,类型局限于绿松石色釉陶,发现的地点大多位于南方港口城市和海上丝绸之路的枢纽城市。迄今已在合浦、桂林、容县、福州、扬州、宁波和广州等地发现过这种釉陶。另外,日本、斯里兰卡、菲律宾等国遗址中也发现过同类釉陶。

目前,国内多数学者根据色彩的偏向称呼波斯釉陶的釉色为“孔雀蓝”或“孔雀绿”,亦有称呼其为“青色”“青蓝色”“青绿釉”“碧绿釉”等。这些表述在形容这种釉色时都不全面或者有色差,例如使用“青釉”会造成与青瓷的混淆,而使用“孔雀蓝”或“孔雀绿”会把本质相同只是显色略有差异的釉划分成两种。北大考古文博学院秦大树教授将这种釉色统一定名为“翠蓝釉”。国外学者在描述这种釉时使用“turquoise blue”或“greenish blue”,前者使用得更为广泛,直译为“绿松石色”。这种釉色受铜离子的含量、铅碱比和釉的厚度等因素的影响,会产生蓝与绿之间的颜色;而绿松石也会因元素含量的差异,造成呈色在蓝与绿间摆动,所以用绿松石色来形容这种釉色非常直观。

目前国内所见最早的波斯釉陶发现于广西合浦寮尾东汉晚期墓。陶壶最大腹径19.2厘米,高34.4厘米,肩部饰一周宽带纹,器表、内口沿以及器底均施绿松石色釉。

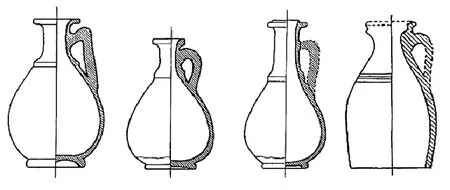

这种以带棱口沿、长颈、单耳、鼓腹和圈足为特征的器物在帕提亚时期的波斯遗址中时常见到。这些单耳壶大多装饰简单,颈部饰以弦纹或不做装饰;颈部下端装饰一周宽带纹或弦纹,有的全身不做装饰。

这件合浦陶壶的出土将波斯釉陶传入中国的时间大大提前。合浦是汉代海上丝绸之路的重要港口。《汉书•地理志》记载有从徐闻和合浦港出发,经过北部湾、孟加拉湾沿岸,行至印度,再从斯里兰卡返回的海上路线,这条航线一直延续到东晋南朝时都大体未变。此前合浦考古中发现了大量玛瑙、石榴石、香料等西方产物,寮尾墓地中也发现了大量钠钙玻璃珠、铜钹、玛瑙制品等舶来品。

根据合浦的地理位置和当地的海运传统,寮尾釉陶可能是通过海路进入的,但汉代与西边的条枝、安息等国的交往主要是通过陆路,东汉晚期波斯釉陶进入中国的线路还值得进一步商讨。

塞琉西亚遗址出土单耳壶

汉代海上丝绸之路线路

合浦寮尾墓地出土西亚玻璃器和串饰

《汉书•地理志》记载的海路以斯里兰卡为终点,尚未到达波斯湾,但也可能存在更远的航线未被记录。根据《后汉书•西域传》记载,大秦国(罗马)想与汉交通,而安息为了保证本国与汉的贸易来往,阻碍了大秦与汉的交往。延熹九年(159年),大秦王安敦派使者从日南登陆来到中国,并献上象牙、犀角、玳瑁等。日南位于今越南东部沿海,可见大秦使者此行应是从海路来到中国。

湄公河三角洲南端越南沃澳地区(Oc Eo,古扶南国,地处越南最南端)的考古发掘发现了罗马帝国安东尼(Antonin,138~161年在位)、马克•奥略留斯(Marc-Aurèle,161~180年在位)两位皇帝的钱币,以及公元前1世纪的罗马玻璃、罗马印章和钱币等,这些遗物也证明在公元2世纪时罗马人曾经到达该地。大秦地处安息西边,尚可从海路到达中国,那么安息人应该也有能力通过海路来到中国,毕竟陆路的运载量有限,通过船运能够运载更多的商品。另外,陶器易碎、体积大、重量大等特点也使得它不便于陆运。以往在合浦地区的考古发现也说明西亚地区可能早在东汉就已经通过海路与中国进行贸易活动。由此看来,合浦东汉墓葬中出土的波斯釉陶有可能是通过海路来到合浦的。

三上次男(Mikami Tsugio,1907~1987) 日本著名金史女真史学家、陶瓷学家。曾任东京大学名誉教授、出光美术馆顾问、东洋陶瓷学会常务委员会委员长、日本贸易陶瓷研究会会长,还是联合国教科文组织日本国内委员。他早年致力于古代和中世纪亚洲史研究,对中国和波斯古陶瓷的研究造诣很深。三上次男先生较有影响的著作有:《满鲜坟墓研究》《伊斯兰陶器》《波斯陶器》《陶瓷贸易史研究》《陶瓷之路——从中国陶瓷看东西文化交流》等。“海上陶瓷之路”这一概念正是由三上次男先生以著书立说的方式首先提出的。

细密画是描绘在书籍、徽章、盒子、镜框等物件上的一种极为小型、画风细密的绘画。题材多为人物肖像、图案或风景,以及风俗故事等,主要起装饰作用,以手抄本书籍插图为主。细密画最早出现于两千多年前埃及的书卷上,古代希腊、罗马等地已经很流行,中世纪欧洲基督教的《圣经》和祈祷书上,曾普遍加以应用。文艺复兴时期的德国画家贺尔拜因是杰出的肖像细密画家。随着印刷术和照相术流行,细密画逐渐失去它的实用性。

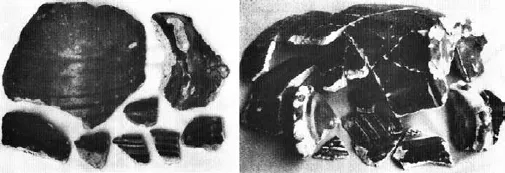

1965年在福州北郊五代时期刘华墓的前室出土了3件波斯绿松石釉陶瓶。釉陶瓶通体施釉,釉层晶莹,瓶内呈青灰色,陶胎呈橙红色,质地疏松。3件器形基本一致,均为敛口,广腹,小底。体量巨大,高度分别为74.5厘米、77.5厘米和78.2厘米,腹径40~42厘米。其中两件肩颈部附三耳,外腹壁贴塑33组拱状的纹饰,下腹部饰有一圈粗绳状贴塑纹。另一件颈肩附四耳,腹壁饰有四圈粗绳状的贴塑纹。外部均施以绿松石色釉,釉面不平整,色泽也不均匀。

类似刘华墓这三件陶瓶,在伊朗、伊拉克、巴基斯坦和斯里兰卡等国的遗址中都有发现,与公元9~10世纪伊斯兰式釉陶相一致。伊拉克巴格达博物馆保存了一件出土于泰西丰(Ctesiphon)的小口广腹瓶,器身饰以拱形和圆形贴塑,年代定为9世纪。德国柏林伊斯兰艺术博物馆藏有一件公元6世纪左右萨珊王朝时期的此类陶瓶,装饰方法也以贴塑为主。这类器形在波斯萨珊王朝时期已经出现,在伊斯兰时期仍然生产。其特点是小口、广腹、小底,最大径位于上腹部,附有装饰性的系或孔不通的盲系,贴塑绳纹、拱形纹、圆纹、圆圈纹等,装饰大都位于瓶身上半部分。

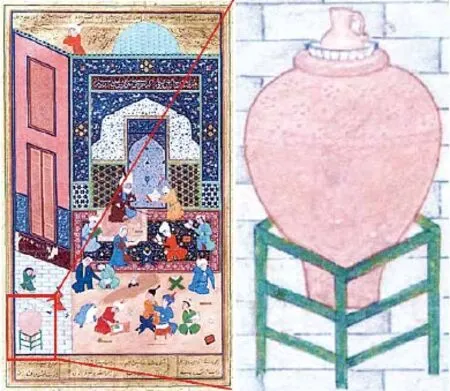

刘华是南汉国南平王刘隐的次女,卒于后唐长兴元年(930年),因此这3件陶瓶的年代不晚于后唐。和3件陶瓶相伴而出的还有覆莲座,有研究者认为这些陶瓶是作为长明灯置于墓中的。这3件釉陶壶可能是刘华嫁与王延钧时从南汉带过去的嫁妆,也有可能是在福州本地获得。釉陶瓶能够成为墓主人的随葬品,甚至代替中国本土的陶瓷作为长明灯使用,说明墓主人非常珍爱这3件釉陶器,也表明波斯釉陶的珍贵。三上次男先生认为这种器物是波斯人用来装油、葡萄酒或水的容器,中国的研究者也多持有相同观点。陶瓶内也施釉,应当是有防止胎体渗水的考虑。但该器形上腹大,底却很小,尤其是刘华墓中的这3件,器形比较瘦长,稳定性不好。如何能够在海上运输时保持稳定,以及该器形明确的用途,还有进一步商讨的空间。一幅绘制于12世纪的细密画也许能给予我们提示。

刘华墓出土釉陶瓶

泰西丰出土陶瓶

柏林伊斯兰艺术博物馆馆藏陶瓶

苏丹·穆罕默德绘制的《读书图》

扬州城南汽车修配厂出土绿松石色釉陶壶

塞琉西亚遗址出土双耳陶壶

这幅细密画由苏丹•穆罕默德绘制,在教室的角落放置了一口用于储水的红色大缸,以盘封口,盘上还放置一只舀水的水壶。值得注意的是,这只水缸也是上腹部较大,底部较小,为了保持稳固,水缸卡在支架上。海上运输时船只颠簸,刘华墓出土的这种小底瓶比较容易倾倒,可能也是有支架支撑的。

扬州是目前发现波斯釉陶碎片最多的地方。1965年在扬州城南汽车修配厂出土了一件绿松石色釉陶壶,通高38厘米,长颈,宽肩,颈部和肩部连结着宽扁的双耳,鼓腹且腹部以下渐渐收敛,饼足。陶壶通体内、外壁均施以绿松石色釉,器底有流泪釉现象,口沿还残留有支钉痕。菲律宾吕宋岛八打雁地区的塔尔遗址也曾出土了一件绿松石色釉壶,高35.56厘米,双耳细颈无花纹。三上次男认为这是一件制作于公元10世纪左右的陶器。 日本《波斯美术》一书也介绍了一件相似的双耳壶,造型和装饰都与扬州这件一致,书中的断代是公元前2世纪至公元3世纪。在塞琉西亚遗址出土的此类双耳壶,年代为帕提亚时期。这种造型的双耳壶在西亚地区可能早就存在,直至伊斯兰统治时期还在生产。

在扬州市三元路基建工程工地、汶河路文园饭店工地、扬州文化宫遗址和扬州唐宋东门遗址的发掘中,陆续出土了大量波斯釉陶片。其中既有零散发现,又有集中出土,多数出土于唐代灰坑,器形多是壶、罐类日常用器,还有玩具等。

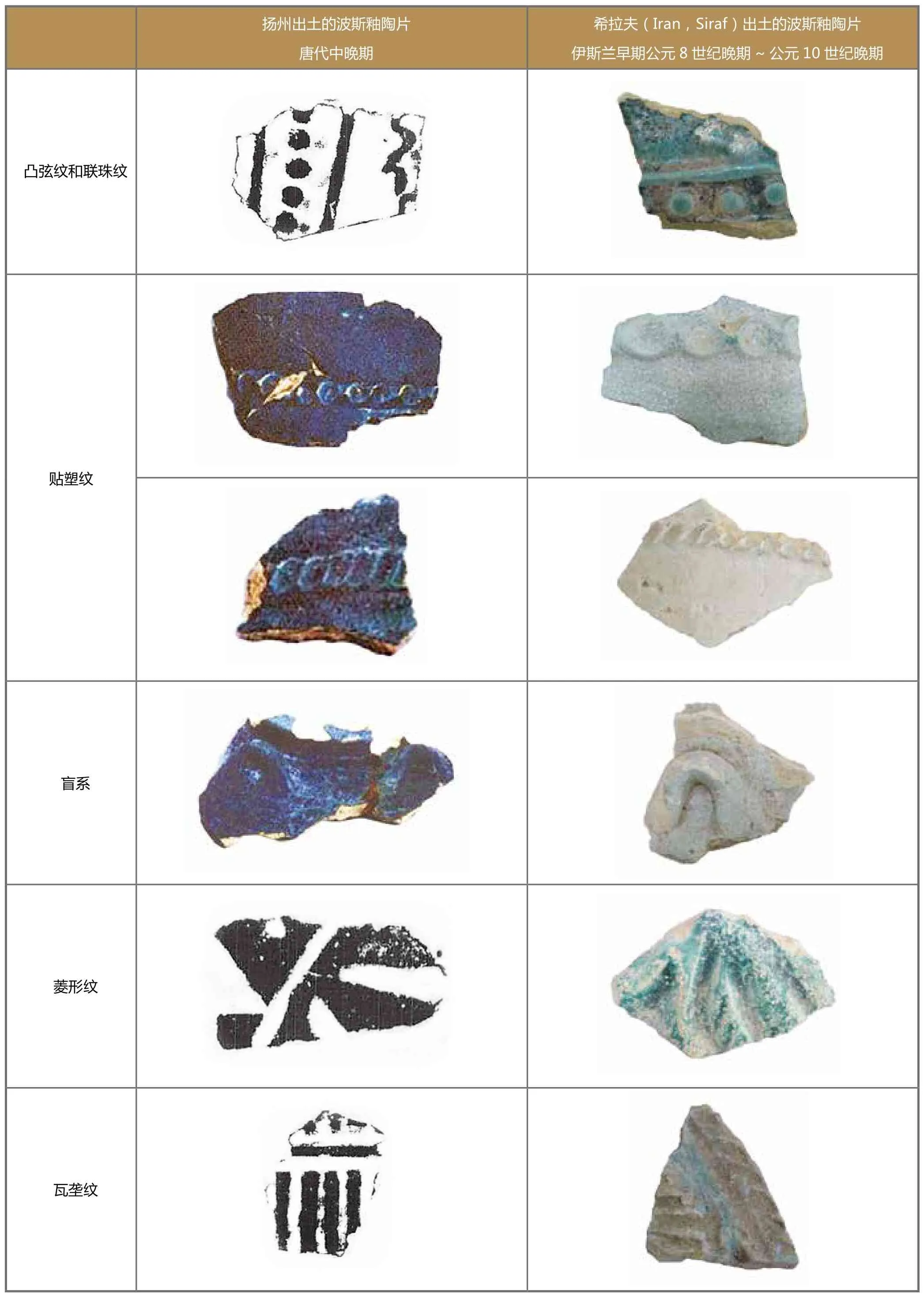

这些釉陶片的纹饰有凹凸弦纹、瓦垄纹、波浪纹、枣核纹、菱形纹、叶脉纹、联珠纹、梅花纹等等,有的陶片可见盲系。盲系和以上这些纹饰在西亚地区的遗址中经常见到,刘华墓中出土的波斯釉陶就有盲系。

扬州位于大运河和长江的交汇口,是古代中国重要的经济重镇和交通运输枢纽。唐代时,扬州正处于长江河口段时期,有合适的港口,又处于南北大运河中段淮南运河入江的河口位置,有着四通八达的水陆交通路线,各国商人云集。在一些唐人笔记和地方志中还记载有 “波斯庄”、“波斯邸”和“波斯店”。所以大量波斯陶片在扬州城中心和城南、城东集中被发现的现象,说明这些陶器很可能是来华波斯人的自用器,因破损而被丢弃的。

广西桂林和容县的考古发掘中,也在唐代地层和灰坑里发现过波斯陶壶片。容县县政府工地出土的碎陶片可以拼接成双耳壶,造型与扬州城南汽车修配厂出土的双耳壶造型相仿,复原高度可达50厘米以上。 陶片内外壁及底面均施满釉。桂林和容县虽然不直接临海,但有河流可通达海洋,波斯釉陶在桂林和容县的发现说明,波斯人曾沿河流向内陆深入。

扬州出土的波斯釉陶片唐代中晚期希拉夫(I r a n,S i r a f)出土的波斯釉陶片伊斯兰早期公元8世纪晚期~公元1 0世纪晚期凸弦纹和联珠纹贴塑纹盲系菱形纹瓦垄纹

桂林和容县发现的波斯釉陶片

南越国宫苑遗址南汉文化层出土绿松石釉陶片

广州唐—五代灰沟出土绿松石釉陶瓶

伊朗出土四耳壶

来自伊朗或伊拉克的八耳陶壶

在宁波唐宋子城西城墙附近的唐代晚期地层中,陆续出土绿松石色釉陶片9块。陶胎多呈淡黄色,胎体厚重,器壁厚达1.5厘米,胎质疏松,且吸水率高。内外均施釉且色调不均匀。一片器腹陶片上的弧形贴塑纹饰与刘华墓出土的釉陶器非常相似。

1997年,在广州南越国宫苑遗址的南汉文化层出土了十余件绿松石釉器残片。这些残片也应属于罐瓶类的器物,从陶片的釉色、纹饰和陶质等看,都与刘华墓中出土的陶瓶相似。

2008年在广州一处唐至南汉时期的灰沟遗迹中发现一百多块波斯绿松石釉陶片,其中一些可拼合成一只三耳瓶。这件绿松石釉陶瓶形体硕大,残高60厘米,颈肩部原附有三耳,长卵形腹,底无存。多耳器在波斯陶器中比较常见,如伊朗出土的四耳壶(9~10世纪)和来源于伊朗或伊拉克的八耳陶壶(5~7世纪)。多只器耳除了实用功能外,还具有装饰功能。

化学成分和烧制工艺

西亚陶器既有碱釉也有铅釉,而碱釉的使用更为广泛。社科院考古所对寮尾出土的绿松石釉陶化学形态、吸水率等进行了测试,中科院上海硅酸盐研究所也曾对扬州出土的釉陶样本进行了物理、化学性质和显微结构分析。结果表明,寮尾釉陶的釉中碱性氧化物含量达到16%,扬州出土的釉陶陶片碱性氧化物中氧化钠(Na2O)含量达到6.7%~10.8%,氧化钾(K2O)含量达2.92%~4.08%,且几乎不含氧化铅(PbO)。在国际陶瓷界,根据釉所含助熔剂的种类不同,可分为三个主要种类:碱釉,主要是由碱性氧化物(10%~18%Na2O,3%~5%K2O)和硅组成;铅碱釉,主要含20%~40%的PbO和5%~12%的碱性氧化物;铅釉,碱金属氧化物的含量小于2%,PbO含量达到45%~60%。 南越国宫苑遗址出土的波斯釉陶片钠和钾的含量达到14%。因此,这三处出土的釉陶均属于碱釉系统。而东汉低温绿釉和宋代绿釉样本的氧化铅(PbO)含量均达到45%以上,属于铅釉系统。

不同于我国本土低温铅釉制品表面的光滑透明,这些波斯釉陶中许多釉面都有“桔皮”“针眼”等烧造缺陷。这都是受碱釉高温粘度大、流动性弱的影响。釉中气泡若未逸出,冷却后易形成桔皮状凹陷,若气泡逸出则易形成针眼。在对寮尾釉陶片和扬州陶片进行微观观察时发现,釉表面掺杂着许多不均匀的石英颗粒,主要原因是碱釉的熔蚀性较低,原料中的石英颗粒还未很好的熔融。这些都是降低釉的透明度的原因。而碱金属较多的釉易受湿气影响,导致釉的剥落,因此许多陶片上都存在脱釉现象,出土于西亚地区的波斯釉陶同样存在脱釉现象。

我国目前发现的波斯釉陶胎质都很疏松,数据表明扬州和寮尾的胎体吸水率均高达30%左右,而东汉釉陶样本胎体的吸水率仅12.6%,防渗性能优于波斯陶。而波斯釉陶的内面基本都施薄釉,可起到防渗的效果。扬州样本胎的烧成温度为1070±20℃~1150±20℃,而釉的流动点温度为1100℃,两者非常接近,说明波斯釉陶采用的是一次烧成工艺。一次烧成也影响了胎釉的结合,使釉易于脱落。

绿松石色釉与中国低温绿釉均为铜离子呈色,铜的含量变化范围很大,如扬州选取的样本中,氧化铜(CuO)的含量范围是0.88%~3.66%,但对色调的深浅并无明显影响。叶喆民先生指出氧化铜在釉中熔融后,会由于釉的成分不同而产生青、绿之间的不同色调,若釉中碱金属含量多便呈青色,如果富含酸性成分则呈现绿色。如果在碱釉中加入一部分铅,釉的熔度会下降,若铅添加得少,则会出现波斯壶的翡翠色或宝石蓝等的青色;若添加的铅分多,则会成为孔雀绿釉。如果只含铅,就成为绿釉;如果去除碱金属,而以钙或镁为主,即在石灰釉中,则会呈青绿色。总体上说即碱金属成分越多,色彩越偏青,铅含量越多,色彩越偏绿。根据秦大树教授等的X光光谱分析结果,绿松石色釉基本以碱金属或钙作为助溶剂。塞琉西亚出土的绿松石釉陶的分析也表明,其釉中完全不含铅,以氧化钠和氧化钾为助溶剂,以氧化铜呈色。

扬州的多个样本中还测出二氧化锡(SnO2)。伊斯兰早期,二氧化锡就被加入釉中以增加釉的乳浊感 。在阿布尔•卡西姆(Abu’l-Qasim)于1301年写成的陶器制作过程的文章中,也记录了在氧化铜中加入锡可以获得不透明的绿松石色釉。

阿布尔•卡西姆(Abu’l-Qasim)出身于陶器生产世家,他曾于1301 年写下一篇有关伊斯兰陶器生产技术的文章,详细记述了陶器胎、釉和装饰色彩的原料组成及其提炼和使用的方法,对制陶原料的来源、提炼、配方以及装饰技法和烧成技术均论述详尽。1935年时文章内容曾以波斯原文配以德文翻译的形式发表,英国学者詹姆斯•阿伦(J.W.Allan)于1973年将其译为英文并发表,2011年温睿、李保平两位学者将其译为中文,并发表于《故宫博物院院刊》。

塞尔柱王国(Seljuqs)是自1055年以来统治伊斯兰东部的土耳其王朝。10世纪时塞尔柱人(突厥部落酋长塞尔柱的后代)率领迁徙的土耳其人抵达伊斯兰世界,1055年在其首领图格里勒•贝格(Toghril Beg)的带领下攻占巴格达。在图格里勒•贝格及其继承者艾勒卜•艾尔斯兰(Alp Arslan)和马里克沙(Malik-Shah)统治时国势鼎盛。马里克沙在位时,尼札姆•穆尔克(Nizam al-Mulk)治理帝国,其人堪为良相。马里克沙死后帝国分裂成几个王国,相互争战。其在波斯的继承者名义上有统治其他王国的宗主国权,但1153年为中亚的侵略者所败。安纳托利亚的鲁姆塞尔柱人统治着一个重要的独立王国,直至1243年才臣服于蒙古人。

拉斯特彩陶 9世纪前后,伊拉克陶工把埃及的拉斯特彩玻璃生产技术移植到锡铅釉白陶上,生产出拉斯特彩陶。具体的生产程序是:烧好白色的锡铅釉陶器;把硫磺、氧化铜或氧化锌混合,加上载色剂——红赭石或黄赭石,并用醋作溶剂形成色料;用色料施绘在烧成的锡白釉陶器上;最后将绘好的器物放在特种窑炉中用还原气氛二次低温烧成。温度控制在600℃左右,使釉面软化。在缺氧或无氧的气氛下,金属氧化物还原,成为釉面上的金属薄层,能发出金属光泽,产生类似彩虹的效果。

米纳伊陶器又称七彩器,是伊朗陶工首创的多彩陶器,装饰技术极为费工。具体的生产程序是在熔块胎的釉下或釉上施一种或几种色彩,经第一次较高的温度烧造后,再在釉上施以其他色彩,有的还要描以金彩或拉斯特彩,然后在隔焰窑内低温烧成,有的还需三次入窑烧成。产地主要是在伊朗制陶中心卡山,生产时间主要在12世纪70年代至13世纪20年代蒙古入侵前的50余年间,以后生产的质量有所下降,13世纪晚期停止了生产。

波斯釉陶进入中国的身份

中国目前见于发表和报道的出土波斯陶只有前文所列举的几处,民间也曾采集到过这种釉陶片。目前发现的波斯釉陶种类单一的原因是什么?这些波斯釉陶进入中国的身份又是什么?

帖木儿帝国 14世纪兴起于中亚的突厥国家,13世纪蒙古帝国兴起后,中亚沦为蒙古帝国的一部分。14世纪蒙古帝国瓦解,中亚属于西察合台汗国的领土,居住在西察合台境内的多为游牧的突厥人,信仰伊斯兰教,征服者蒙古人也同化于突厥族。出身于突厥化蒙古贵族家庭的帖木儿(Timur,1335~1405,绰号“跛子”),为人机智勇敢,野心勃勃,以成吉思汗继承人自居,妄图依靠突厥人的骑兵重建突厥帝国。1370年,他攻占撒马尔罕,推翻西察合台国家,自称苏丹,史称其所建国家为帖木儿帝国。帖木儿利用周围国家互相混战之机,多次发动侵略战争,14世纪80年代征服呼罗珊、伊朗等地,90年代占领伊拉克,多次进攻钦察汗国,攻陷萨莱,后又入侵印度,毁灭德里,屠杀居民近十万人。15世纪初,在小亚细亚的安哥拉同奥斯曼土耳其帝国发生激战,土耳其苏丹失败被俘。帖木儿晚年曾梦想征服中国。帖木儿帝国内部发展不平衡,缺乏统一的经济基础,所以帖木儿死后不久,帝国四分五裂。16世纪初为乌兹别克人所灭。

绿松石色釉深受波斯人的喜爱,在波斯萨珊王朝,最为普及的陶器种类就是蓝或绿色釉陶器,在伊斯兰占领波斯地区后,绿松石色釉仍继续流行,在釉下彩绘陶、拉斯特彩陶等陶器种类中仍被大量运用,直到大约15世纪时才不再流行。塞尔柱王国时期(1037~1194),伊斯兰地区已经能够生产拉斯特彩陶和米纳伊陶器,并已经采用半刀泥刻法、低浮雕等技法,能够在陶胎和釉上运用多种色彩构图。但生产过程比较复杂繁琐,生产成本也较高。普通人生活中使用的可能还是以价格低廉的单色釉陶为主。

另一方面,虽然当时西亚地区的陶工已经使用了致密的熔块胎,生产出的胎质较硬,胎色较白,但熔块胎不含高岭土和长石,尚不能生产出真正意义上的瓷器,只能生产出介于陶和瓷之间的炻。伊斯兰的窑炉结构一直沿用直焰窑,不能达到烧制瓷器的高温,也影响了胎体密度, 因此直到明代陈诚出使帖木儿帝国(1370~1506)的都城哈烈时都还发现:“哈烈……地产铜铁,制器坚利,造瓷器尤精,描以花草,施以五彩,规制甚佳,但不及中国轻清结莹,击之无声,盖其土性如此”(明代陈诚《西域番国志》) 。说明在帖木儿帝国时代,当地的陶工依然没能找到能制作真正的瓷的原料和方法。另外,波斯诗人萨迪(1208~1292)在《蔷薇园》中的诗句:“我听说东方人把陶土揉抟,四十天才制出一只大碗;巴格达一天制造数百只,只能卖到很低的价钱。” 可见在13世纪的波斯,普通陶器作坊的陶器制作仍是比较快速和粗糙的,而在当时波斯人眼中,中国的瓷器是非常精致和昂贵的,粗糙的波斯陶器显然不具备竞争力。

我国所见波斯釉陶大多装饰简单,陶质疏松,釉和胎的结合也不是很好。尤其是参考扬州这种碎陶片集中出土于灰坑的情况,我认为,进入到中国境内的波斯陶器主要是当时波斯和阿拉伯商人从家乡带来的实用品,如用于海上储存水、油或者酒的容器,多数并非用于销售。

将波斯釉陶作为随葬品的情况,表明墓主人非常珍爱这种来自西域且色彩独特的器物,可能把这种绿松石釉陶当做奢侈品来收藏。宋代朱槔写过一首《大食瓶》 :“窳质谢天巧,风轮出鬼谋。入窑奔阏伯,随舶震阳侯。独鸟藏身稳,双虹绕腹流。可充王会赋,漆简写成周。”中国社会科学院考古研究所研究员马文宽先生认为这首诗描写的是塞尔柱王朝的拉斯特彩陶。元代吴莱也有一首《大食瓶》:“西南有大食,国自波斯传。兹人最解宝,厥土善陶埏。素瓶一二尺,金碧灿相鲜。晶荧龙宫献,错落鬼斧镌。粟纹起点缀,花穟蟠蜿蜒。定州让巧薄,邛邑斗清坚。脱指滑欲堕,凝瞳冷将穿。……角貒独不出,记取征西年。”马文宽先生认为这首诗描写的是伊尔汗国的拉斯特陶器。这两首诗证明,在五代以后也曾有其他种类的波斯陶器进入中国,并且外形精致奢华,深受中国人的喜爱,可能被达官贵族视为奢侈品收藏。

目前在西亚地区的巴士拉、希拉夫等港口都发现了大量的中国瓷器,水下考古的结果也证明,中国曾向西亚地区输出大量的精美瓷器。波斯人已经知道中国本土能够生产胎质洁白且坚硬,釉色优美的瓷器,对比之下,很容易能够意识到本土生产的陶器在胎质方面的不足,如果将本土生产的陶器输往中国,作为生活实用品销售,不大可能打开销路;而波斯本土生产的华丽的陶器如拉斯特彩陶、拉杰瓦德纳陶器,生产成本较高,若作为奢侈品输入中国,只有王官贵族和富裕者能够支付得起这些装饰华丽、但胎质不如中国瓷器的波斯陶。这就能够解释为什么11世纪以后在波斯陶工艺走向繁荣的时候却较少销入中国。

通观中国陶瓷艺术,其造型纹饰、技法和材料的选用也受到了西亚的影响,可见进入中国的波斯陶器远不止目前考古所见的这些类型。或许随着考古工作的逐渐深入与细化,将有更多的发现。波斯陶器蕴含着大量的历史和考古问题,如中外交通史、航海史、陶瓷技艺传播等等,都值得我们进行更深一步的研究和探讨。

(作者为南京大学历史学院考古文物系硕士研究生)