卡约文化铜器动物纹初探

张文立

(吉林大学边疆考古研究中心)

卡约文化铜器动物纹初探

张文立

(吉林大学边疆考古研究中心)

青海地区 卡约文化 铜器 动物纹 文化关系

一、卡约文化铜器动物纹的年代与特征

已发表的卡约文化铜器动物纹标本,若从年代角度考虑,大体可区分为两类:年代相对明确的铜器动物纹标本和年代尚难明确的铜器动物纹标本。现将两类铜器动物纹标本分述如下。

第一类 年代相对明确的铜器动物纹

在卡约文化铜器动物纹标本中,此类标本所占比例略小。依据卡约文化铜器分期成果①,可将此类标本归入两个大阶段:商末周初和春秋战国。

1 商末周初

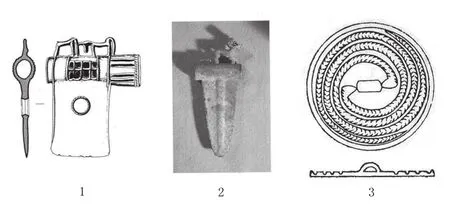

图一 商末周初动物纹

这一阶段铜器动物纹以湟中县前营村征集管銎斧②、大通良教乡下治泉村采集的三角援管銎戈③和大通出土的铜镜④为代表。在前营村征集的管銎斧,在与斧身相对的一侧銎管上,以圆雕手法装饰有一对立马。两匹马似首尾相连。靠近銎管顶端的一匹马,头部已缺失,仅存躯干及尾部。从残存部分看,马匹似呈静立状,尾部低垂。后面一匹马,完整无缺。头部前伸低垂,体呈静立状,尾部亦作低垂状。双马整体神态安详自得(图一,1)。在下治泉村采集三角援管銎戈上,在与戈的援部相对的一侧銎管上,以圆雕手法装饰一大角羊,羊呈直立状,前腿略弯曲,后腿直立,目视前方,嘴微张,羊角弯曲呈环形,角尖朝前,腰部略拱起,整体造型写实生动(图一,2)。大通出土铜镜(图一,3),镜面呈圆形,背面中央有一桥形钮。围绕桥形钮饰两条头部相对的盘蛇。蛇头部均呈三角状,仅具轮廓,眼部等未作细致刻画,蛇身以短线表示鳞片,有一定抽象性。

属于这一阶段铜器动物纹标本数量不多,尚难对这一阶段动物纹整体特征进行更多的概括。从现有标本看,动物纹主要见于管銎斧、管銎戈等武器及铜镜等生活用品之上。管銎斧、管銎戈的动物纹多装饰在銎背之上。动物种类有马、羊、蛇等,所表现的多为动物的完整形象,且多呈静态。在构图上,有单体动物,也有成组的动物。装饰手法有圆雕、浮雕等。从装饰风格上看,均属写实性风格,仅程度有所不同。有的写实性非常强,有的则略带抽象。这些动物纹标本多发现于湟水流域。

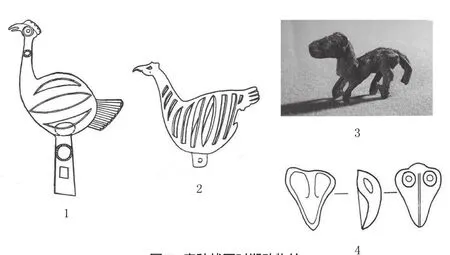

图二 春秋战国时期动物纹

2 春秋战国

这一阶段铜器动物纹以黄家寨出

土的鸟形杖首⑤、湟源县上寺村征集的鸟禽杖首⑥、上孙家寨出土的铜狗形饰⑦、兽面饰⑧等为代表。黄家寨出土的铜杖首,圆雕,器作鸟形,颈细长、直立,顶有冠,圆眼,嘴微张,作引颈啼鸣状。腹鼓如球,中空,内含一扁圆形卵石。腹部两侧有6条梭形镂孔。尾部羽毛做散开状。腹下有一圆柱状管銎,靠近銎管底端处,有两个对称的方形钉孔(图二,1)。湟源县上寺村征集的鸟禽杖首,圆雕,器作鸟形,颈细长、前伸,小眼,喙前伸,似作惊恐状。腹鼓如球,中空。颈及腹部满饰大小不一的梭形镂孔。尾部羽毛做聚合状,略平向后伸。尾部下端及后腹部略有残损。腹下有一方形扁钮,中央有一圆形钉孔(图二,2)。上孙家寨墓地出土狗形饰,圆雕,静立状,昂头,目视前方,尾部下垂,两前腿与两后腿之间各有一横梁相连(图二,3)。上孙家寨出土兽面饰,透雕,正面似一兽面形,上宽下窄,顶端中央有一弧形外凸,兽面上部圆窝状双眼,清晰可见。面部中央有一上下贯通的凸棱。背面有一鼻钮可以穿绳系挂(图二,4)。

这一阶段的动物纹主要见于杖首、兽面饰、动物形饰等装饰类器物之上。动物种类有鸟禽、狗、兽等,其中似以鸟禽类为多,动物形象大多完整,也多呈静态。在构图上,多为单体动物。动物形象装饰手法以圆雕为主,也有透雕。从装饰风格上看,均属于写实性风格,且写实性强。这些动物纹标本均集中在湟水流域。

与前一阶段相比,属于这一阶段动物纹标本数量略多,同时,动物纹本身也呈现出了一些明显变化。动物纹多集中在装饰品上。动物纹题材多鸟禽类。在装饰手法上,圆雕等手法仍在使用,但出现了透雕等新手法。

第二类 年代尚难明确的铜器动物纹

在卡约文化铜器动物纹标本中,另有一部分标本年代尚难作出明确的推定⑨,暂列述如下。

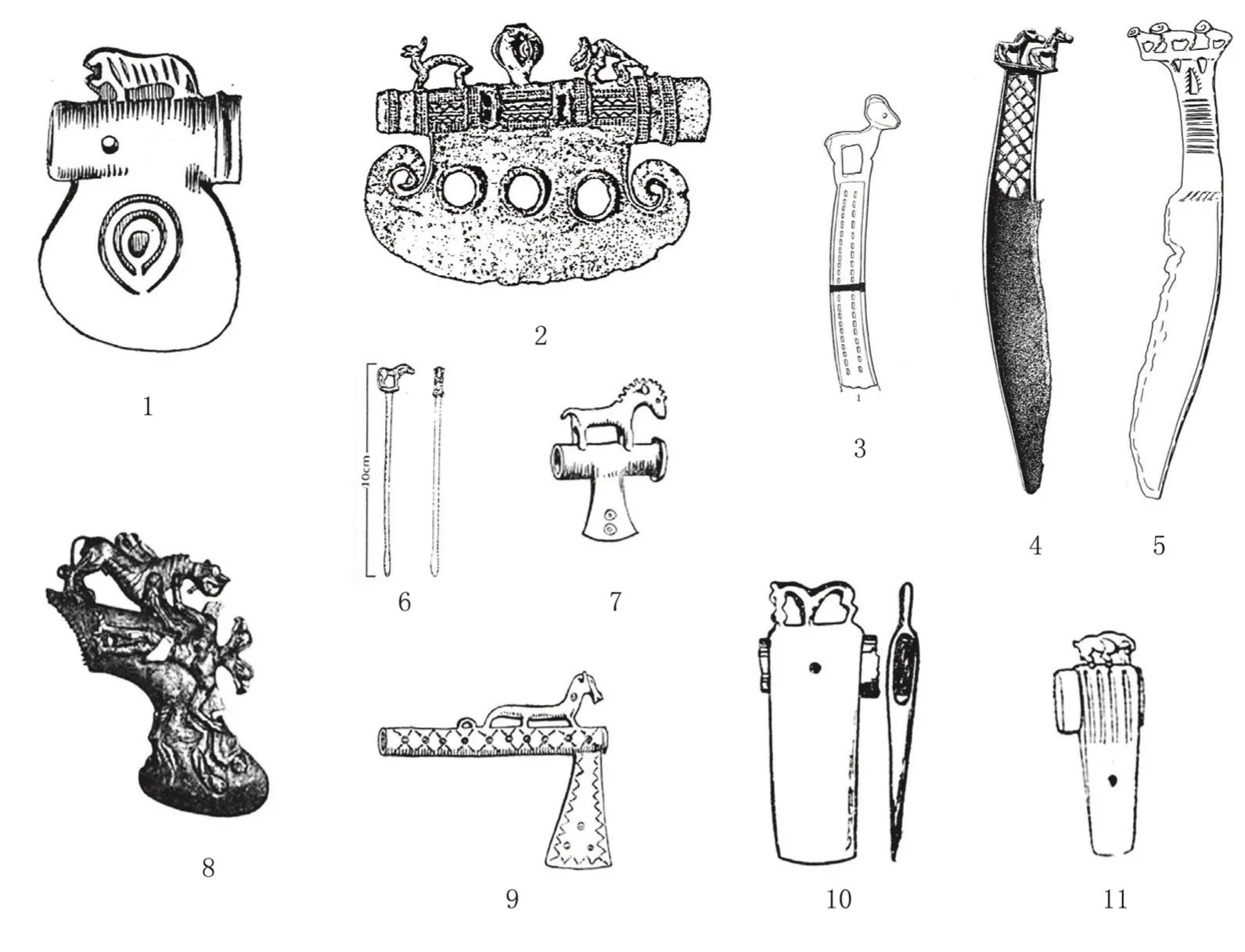

1.蛇纹铜铃, 目前见诸报道的共有3件标本,均出自上孙家寨遗址卡约文化墓葬。其中,标本1,上孙家寨M855:5⑩,体呈覆钟状,略矮胖,顶端有一桥形钮,平口。铃身两侧有对称的人字形缺口,缺口顶部呈圆弧形。铃身外侧表面饰蛇状纹饰,蛇的头部呈尖三角形,双目突出,体呈反弓形弯曲,体表似有鳞甲(图三,1)。标本2,上孙家寨M448:3⑪,基本形制与上一件铜铃相近,体略显瘦高。人字形缺口顶端近梯形。铃身外侧表面饰有盘卷状变形蛇纹,具抽象风格(图三,2)。标本3,上孙家寨M971:4⑫,体近半球状,顶上有一长柄,柄端有一环形钮,平口。铃身两侧表面有对称的人字形缺口,缺口顶部近梯形。铃身外侧表面饰有与上面一件铜铃相似的盘卷状变形蛇纹,盘卷程度较标本2略甚(图三,3)。

图三 未分期动物纹

2.蛇纹铜镯,目前见诸报道的共有2件标本,均系上孙家寨遗址卡约文化墓葬出土。其中,标本1,上孙家寨M971:15⑬,用条形铜片弯曲而成,圆圈状,铜片两端,各饰一蛇的头部,蛇头相对,双眼及头部条纹刻画精细,形态生动(图三,4)。标本2,上孙家寨M912:3⑭,基本形制与前一件铜镯相同,铜片两端,各饰一变形蛇头,头部相对,蛇的头部和眼部刻画简略而抽象(图三,5)。

3.飞禽形牌饰,目前见诸报道的共有2件标本,均系上孙家寨遗址卡约文化墓葬出土。其中,标本1,上孙家寨M66:12⑮,平面形状似“连衣裙”,顶端有一鼻钮,两“肩”和“下摆”较宽,中“腰”内收,“下摆”刻划的阴纹浅槽如百摺裙一样波浪起伏,整体造型似翅膀上翘的鹰。牌饰的一面装饰有用简单的线条勾勒三只动物, 偏下居中处系一老虎, 体形较大,体格雄壮,头高昂, 直视前方, 双耳竖立,前面双腿前后分开,呈行走状,尾部略下垂,整体形态平和。右上角是一头牛, 头微低, 牛角向前伸出, 前面双腿并拢,后腿略后蹬,尾部下垂,尾端略上卷, 似作前突状。左上角另有一个体形较小,似鹿样的动物。头平伸向前,尾巴翘起,后腿前收,腰部拱起,作奔跑状。牌饰的另一面,上部有复线连弧纹,其下是一排飞翔的鹰,鹰的下面饰倒垂三角纹和平行垂线纹等几何纹饰(图三,6)。标本2,上孙家寨M746:10⑯,基本形制与前一件牌饰相同,仅中“腰”内收较甚。正反两面饰相同的纹饰,下部是斜线阴纹,形似展开的鸟禽尾部,中部三道较粗的竖划线纹,上下部各有一排圆圈纹,也有个别纹饰腐蚀不清(图三,7)。

4.奔兽纹亚腰形牌饰(M723:9),系上孙家寨遗址卡约文化墓葬出土⑰。平面呈亚腰形,左右及底边均饰有多个圆形小孔,底边圆孔数量较两边略多。正面上部饰有阴刻斜线纹、三角形纹,下面是横置的“S”纹。中部偏下饰有平行线纹和网格纹。在间隔平行线纹与网格纹的空白处近左端有一动物,头部朝前,耳部长而直立,脖子前伸,前腿后收,身体团缩,似兔作奔跑状(图三,8)。动物形象表现手法洗练,形态富有动感。此牌饰做工精湛。

5.鸟禽纹杖首,系湟源巴燕峡征集所得⑱。圆雕。器作鸟形,体态丰满。喙部尖突闭合,圆眼,长颈。腹部中空、内装一雀蛋大小卵石。尾部短小上翘。背饰划线弧纹。腹部两侧有八个长条镂孔,腹下有一圆柱状管銎,銎的下端有一对称的钉孔(图三,9)。

6.鸠首牛犬对决纹杖首(M87:1),系大华中庄遗址卡约文化墓葬出土⑲。杖首作鸠首形,圆形銎,銎的顶端为一鸠首,圆眼,眼圈饰联珠纹,长喙,上托一犬,鸠首顶端立一母牛,母牛腹下一小牛作饮乳状。犬身体后撤、双耳直立,扬头、翘尾,张嘴,仰视母牛,作犬吠状。母牛则耸肩,拱腰,翘尾,顶一对直立大角与犬对峙,作对决状。杖首整体构思巧妙,动物造型生动、逼真,以圆雕的手法表现的牛、犬对决的场景,极具生活情趣,铸造也甚为精细,是一件颇具特色的动物纹铜器标本(图三,10)。

另据称,与鸠首牛犬对决纹杖首共存铜器中,另有一件鸠形响器铜杖首,形制与在东峡征集到的一件杖首⑳基本相同。

这些未分期的铜器动物纹标本数量较多,主要见于铜铃、铜镯、铜牌饰、杖首等装饰类器物之上。动物种类包括蛇、鸟、鹰、虎、牛、鹿、兔、犬等,不见马纹、羊纹。所表现的多系动物的完整形象。动物形象多呈静态,但也有个别呈奔跑状、对决状。在构图上,除单体动物外,也有较多群体动物形象。装饰手法有圆雕、阴刻等。在装饰风格上,以写实性风格为主,也有不同程度抽象者。这些标本也集中在湟水流域。

根据以上分析,大体可以将卡约文化铜器动物纹做如下简要概括:

1.在卡约文化铜器当中,铜器大多系素面,饰动物纹者并不多。结合现已发现的卡约文化铜器数量,上述现象可能暗示了,卡约文化铜器动物纹整体上可能不是很流行,至少不像我国北方地带及欧亚草原地带那样流行。

2.卡约文化铜器动物纹主要见于斧、戈、铜镜、铜铃、铜镯、铜牌饰、杖首、兽面饰、动物形饰等器物之上。动物题材包括马、羊、蛇纹或变形蛇纹、鸟禽纹、鹰纹、虎纹、牛纹、鹿纹、兔纹、犬纹以及兽面纹等,缺少虚幻动物纹。装饰手法有圆雕、透雕和阴刻,以圆雕更为常见。动物造型多生动逼真,动物多以全身形象出现,且以单体、静态形象为主,姿态多安谧温良,奔跑、搏斗或撕咬状形象不多。装饰风格以写实性风格为主,也有一定程度抽象者。

3.卡约文化铜器动物纹具有一定的阶段性特征。在年代明确的卡约文化铜器动物纹中,至少可以区分出年代偏早的商末周初和年代偏晚的春秋战国两个大的阶段。在装饰动物纹的器物种类、动物纹题材、装饰手法等方面,两个阶段均呈现出一定程度的差异。年代偏早的动物纹多见于斧、戈等武器之上,年代偏晚的动物纹多见于装饰品之上;偏早阶段,动物纹题材相对单一,偏晚阶段则更为丰富;在装饰手法上,偏早阶段有圆雕、浮雕,晚期阶段又出现透雕手法等。限于材料,虽然目前尚不能由此断定卡约文化铜器动物纹在两个时期最为发达,但它们应该是卡约文化动物纹发展的重要时期。

4.就目前已发表的材料看,无论是年代相对明确者,还是年代尚难明确者,卡约文化铜器动物纹集中发现在湟水流域,不见于黄河流域。同时,考虑到不同时期,湟水流域均存在铜器动物纹,所以,就卡约文化铜器动物纹而言,湟水流域动物纹要较黄河流域更为发达,反映了卡约文化铜器动物纹存在着比较明显的区域性差异,这可能与前者所处的地理位置较黄河流域偏北,更靠近我国北方地带有关。

二、卡约文化铜器动物纹的地域特点及区域间文化关系

动物纹是青铜时代和铁器时代早期在我国北方地带及欧亚草原地带常见的一种器物装饰。已有研究表明,在这一广大的区域内,不同地区动物纹在风格上表现出一定的地域性特征㉑。那么,卡约文化铜器动物纹是否具有地域性特点?其与上述地区动物纹又是一种什么关系?

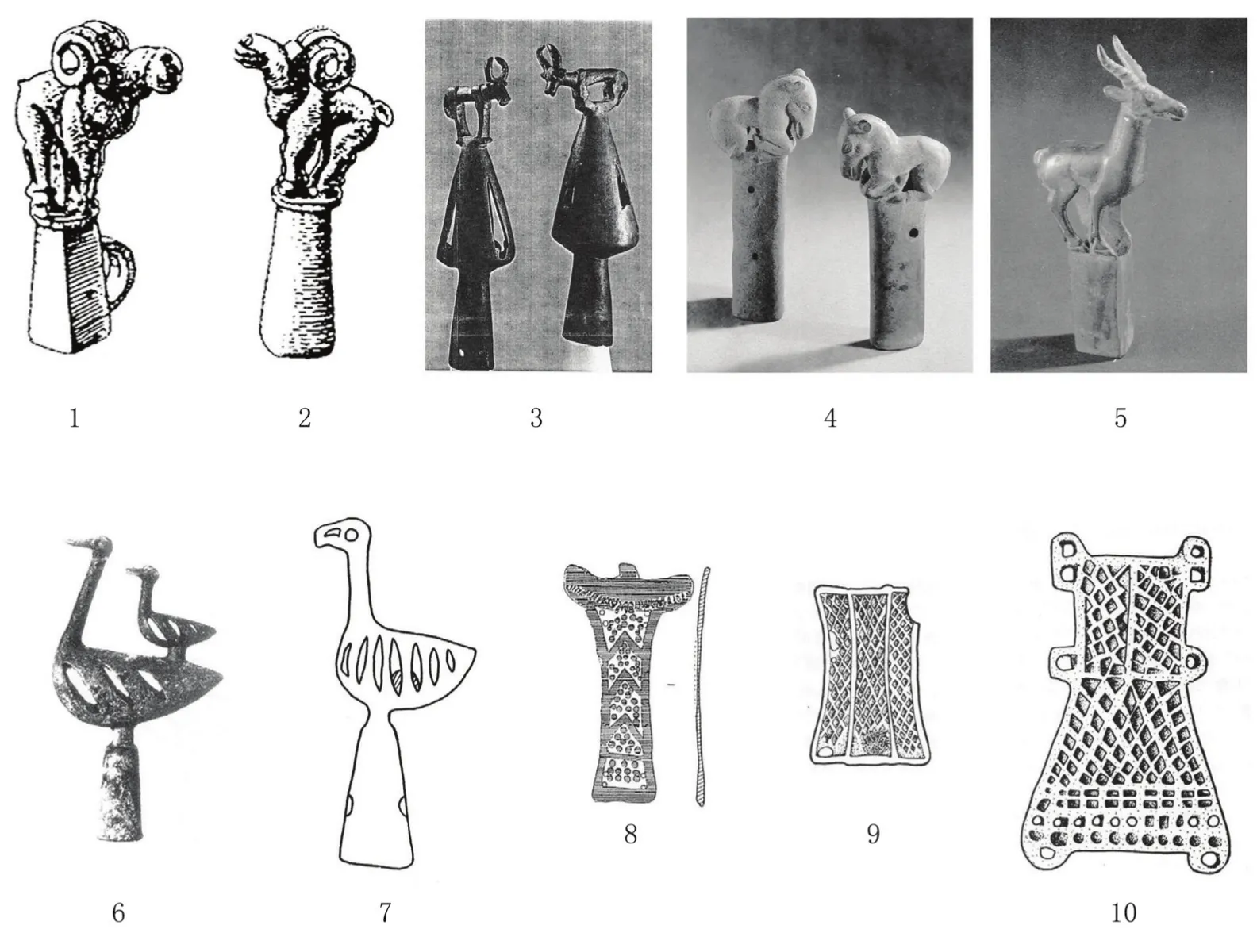

图四 其他地区动物纹(一)

对于卡约文化铜器动物纹的地域特点及区域间文化关系,研究者以往曾有论及,并提出了一些看法,但较为零散㉒。如前所述,卡约文化铜器动物纹情况较为复杂,既有年代相对比较明确的标本,也有年代不甚明确的标本。在年代明确的标本中,不同时期铜器动物纹在器物类型、装饰手法、题材等方面不尽相同。相对于这种复杂状况,以往论述显然是不够的。对卡约文化铜器动物纹的地域性特征与区域间文化关系尚需要做更系统而具体的分析。

利用动物纹样装饰铜器是一个分布甚广的文化现象,并非卡约文化特有的一种文化现象。在卡约文化分布区域之外,存在着两大不同的动物题材装饰系统。在中原文化系统中,夏代就出现利用动物纹样装饰的青铜器,并逐步形成了一套特色鲜明的装饰系统。在我国北方地带及欧亚草原地带,则盛行草原风格动物纹装饰。这是完全不同于前者的另一种动物装饰系统。比照两大装饰系统发现,卡约文化铜器动物纹与我国北方地带以及欧亚草原地带动物纹在器物类型、动物题材、装饰手法、风格等方面存在着诸多相同或相似之处。如卡约文化装饰动物纹的铜镜、铜铃、铜镯、铜牌饰、杖首/竿头饰、兽面饰、动物形饰等器物,也常见于我国北方地带。铜镜、铜铃、杖首/竿头饰、动物形饰等,同样也常见于欧亚草原地带。卡约文化铜器动物纹的题材包括有草食动物的鹿、羊、马,杂食的鹰、鸟、狗、蛇、兔等以及肉食动物的虎等。这些题材也多见于我国北方地带及欧亚草原地带。卡约文化铜器动物纹装饰手法中的圆雕、透雕、阴刻等,也是后两个地区动物纹装饰的常用手法。而卡约文化铜器动物纹写实风格也是我国北方地带及欧亚草原动物纹的重要装饰风格之一。这些相同或相似之处表明,卡约文化铜器动物纹应与我国北方地带及欧亚草原动物纹同属草原风格的动物装饰系统,同时,也反映了青海地区与我国北方地带及欧亚草原地带存在着文化上的联系。

而且,从卡约文化铜器动物纹观察,这种区域间的文化联系在不同时期可能还存在着方向和密切程度的变化。

属于商末周初这一阶段的铜器动物纹标本数量不多,但这些标本所反映的文化联系却相对比较明确。以前营村管銎斧为例。在包括青海地区在内的西北地区已发表的诸多管銎斧中,属于同一时期以圆雕手法装饰动物全身形象的青铜管銎斧目前仅有前营村一件标本。在我国北方地带,出土的同一时期的管銎斧/钺的数量较多,但几乎不见在管銎斧上装饰动物纹的做法,仅在传世的管銎斧(图四,1)㉓、传出陕西榆林的一件三孔有銎钺(图四,2)㉔等不多的器物上,可以看到类似的装饰手法。同一时期的动物纹多见于青铜短剑、刀子等器物上,而且,除少量标本(图四,3)㉕外,多为动物的头部形象,如马头、鹰头、蛇头、鹿头等。与之形成对照,以圆雕手法装饰全身动物纹的做法,在欧亚草原地带更为常见,年代也更早。在属于巴克特里亚-马吉亚那(Bactria-Margiana)风格的前3千纪末到2千纪早期的管銎斧(图四,8)㉖上,就可以看到这种装饰手法。在泽拉夫河流域扎尔达恰-哈里法墓葬中出土的别针上可以看到同样风格的装饰(图四,6)㉗。在别针顶端,一匹马直立其上,神态静谧安详。在塞伊玛墓地、图尔宾诺墓地的铜刀柄端也可看到全身形象的动物纹装饰(图四,4、5)㉘。在年代更晚的奥地利哈尔希塔特文化(图四,7、9)㉙与塔加尔文化的管銎斧(图四,10、11)㉚上,也可看到类似的做法。以动物全身形象装饰管銎斧的做法,可能并非我国北方地带的一种传统,而是欧洲草原地带较为流行的一种传统。前营村动物纹管銎斧可能更多地反映了青海地区与欧亚草原地带青铜及铁器时代文化之间的联系,而不是我国北方地带之间的文化联系。至于我国北方地带以动物全身形象装饰的做法的出现年代显然要晚于前营村的标本,若它们之间有联系,更可能是前者受到后者的影响。下治泉村采集的三角援管銎戈㉛,也是如此。三角援管銎戈是我国北方地带较为流行的一种器型,但以圆雕手法的动物全身形象装饰管銎戈似并不多见。这件三角援管銎戈可能与前营村管銎斧一样,其动物纹装饰更多反映了与欧亚草原之间的联系。简言之,商末周初这一阶段的动物纹,在装饰手法、动物形象等方面,更多表现出与欧洲草原地带的相似性。由此推测,当时青海地区与欧洲草原地带的文化联系可能要比与我国北方地区的文化联系更为密切些。

在更晚的春秋战国时期,情况则有所不同。如前所述,卡约文化属于春秋战国时期的动物纹集中见于杖首、动物形饰、兽面饰等器物之上。动物形杖首是我国北方地带和欧亚草原地带均较为流行的一种器物,但装饰的动物种类似有所区别。在欧亚草原地带,杖首动物纹装饰多以兽类为主,少见鸟禽类动物纹(图五,1-3)。在我国北方地带所见动物纹杖首中,也以兽类杖首为主(图五,4、5)㉜,但青海地区多见的鸟禽类杖首也有零星的发现(图五,6、7)㉝,而且,器物造型与禽类形象与卡约文化同类纹饰非常接近。至于动物形饰和兽面饰,则是在我国北方地带铁器时代诸文化中比较流行的器物㉞,而且与卡约文化同类器物形制也比较接近。与前一个阶段相比,在年代偏晚的春秋战国时期卡约文化铜器动物纹,在器物造型和纹饰等方面,表现出与我国北方地带动物纹更多的相似性,其与后者的文化联系可能更为密切。

卡约文化铜器动物纹与我国北方地带与欧亚草原风格动物纹存在相似之处,同时也存在一些差异。这些差异主要包括:一是,卡约文化铜器动物纹涉及动物种类,与我国北方地带与欧亚草原地带有所不同。众所周知,我国北方地带及欧亚草原地带动物纹中常见虚幻动物纹或传说中的神话动物纹。在卡约文化铜器动物纹中,迄今为止,尚未发现任何形式的虚幻动物纹或传说中的神话动物纹。此外,即使就现实存在的动物而言,卡约文化铜器动物纹涉及动物种类,并非全部来自当地居民的现实生活。虎类题材动物纹即属于此。如前所述,卡约文化铜器动物纹的题材包括有草食动物的鹿、羊、马,杂食的鹰、鸟、狗、蛇、兔等以及肉食动物的虎等。如同在我国北方地带及欧亚草原地带一样,其中绝大多数动物常见于当时人们的实际生产和生活之中,与之有着密切的关系,但也有例外,如老虎。虎是一种现实存在的动物,且是我国北方地带及欧亚草原文化的动物纹中常见的一种题材。但是,对于卡约文化居民来说,虎并非他们现实生产和生活中的动物。青藏高原古代和现代动物志表明,青海地区(特别是草原地区)并不产虎。在卡约文化与我国北方地带及欧亚草原文化中,虎纹存在的意义可能是不一样的。对于青海地区有关虎的形象和虎的文化隐喻,汤惠生先生认为,应该视为一种文化传播的结果㉟。所以,卡约文化铜器动物纹中的虎的形象,可能是与青海地区岩画中的车的形象一样,更多的具有文化上的隐喻和象征的意义,仅仅是作为一种文化因素反映了青海地区卡约文化与草原地带文化之间的联系,而与卡约文化先民的实际生产生活没有直接的联系。这一现象反映了动物种类之间差异的另一方面。二是,在卡约文化铜器当中,鸟禽类动物纹杖首发现较集中,数量较多。除了前文提到的春秋战国时期的两件标本外,在未分期青铜器动物纹中同样也可以看到鸟禽类杖首,如湟源东峡乡晌河村征集的鸟禽纹杖首、鸠首牛犬决斗纹杖首等。这种用禽类装饰杖首的做法,在我国北方地区,有零星发现㊱,而在欧亚草原地带,也较为少见。卡约文化动物纹杖首饰有多种不同的禽类形象,显示禽类纹杖首较为发达,可能是青海地区地域性特点之一。三是,一些动物纹铜器标本造型颇具地域特色。在前文提到的飞禽形牌饰、奔兽纹亚腰形牌饰等,即属于此类情况。除了牌饰上装饰的动物纹样外,牌饰本身的拟禽类动物造型,尤其引人注目。而这种牌饰较集中见于青海地区卡约文化。在河西走廊㊲和我国北方长城地带㊳,也仅见有零星的标本(图五,8-10)。在我国北方地带和欧亚草原地带,更多见的是长方形牌饰、P形牌饰。而鸠首牛犬对决纹杖首等,无论在我国北方地区还是草原地带,均极少见。上述这些差异当是卡约文化铜器动物纹地方特色的一种体现。

图五 其他地区动物纹(二)

综上所述,卡约文化铜器动物纹在系统层面上应该属于欧亚草原风格的动物纹,所反映的青铜时代青海地区与其他区域文化联系是较为复杂的。一方面,该文化动物纹表现出与我国北方地带与欧亚草原等地动物纹之间的相同性,反映了卡约文化时期青海地区与我国北方地带与欧亚草原等地存在着的文化上的联系,而且,这种文化联系在不同时期,不同方向上是动态的、变化的。这种区域间文化关系的特点为认识青铜时代青海地区与相关文化带、文化圈的关系提供了一个新的动态的视角。另一方面,该文化动物纹也表现出一定的地域特点。正因为如此,以往那些有关卡约文化动物纹的零散而笼统看法是不够的,也是不合适的。

本成果得到教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“青海地区青铜时代文化综合研究”(项目编号12JJD780008)的资助。

注 释

①张文立:《也谈卡约文化青铜器的分期问题》,待刊。

②李汉才:《青海湟中县发现古代双马铜钺和铜镜》,《文物》1992年2期,图版八:1。

③刘小强、陈荣:《大通县出土的三件青铜器》,《青海文物》(5)1990年,第83页。图1。过去有一种看法认为,此戈属于唐汪文化,年代在西周早期前后。参见《中国文物大典》(1),中国大百科全书出版社,2001年1月,第179页。

④刘宝山:《青海出土的几种早期青铜器》,《青海文物》(10 ), 1996 年,第75-77页,图二:2。此铜镜背面蛇纹装饰与妇好墓出土的小型铜镜(参见《殷墟妇好墓》,图版六八:5)的纹饰相近。其年代可能与后者相当或略早。

⑤青海省文物考古研究所等:《青海大通县黄家寨墓地发掘报告》,《考古》1994年3期,第193-206页,第210页,图九:10。此型器物造型及风格与河北康保发现的杖首(参见郑绍宗:《略论中国北方长城地带发现的动物纹青铜饰牌》,《文物春秋》1991年4期,第21-32页,图一一〇。)相似,其年代大体可断在春秋战国时期。

⑥刘宝山:《青海“史前”的铜铃》,《文物季刊》 1995 年2 期,第43-47页,图三:2。此杖首基本造型与黄家寨标本相同,年代应大体相当,可断在春秋战国时期。

⑦刘宝山:《青海出土的几种早期青铜器》,《青海文物》(10 ), 1996 年,第75-77页,图三:1。另, 青海省文物处等:《青海文物》,文物出版社,1994年,图版64,从风格上看,此类器物与我国北方地区春秋战国时器的动物形饰相似,年代应在春秋战国时期。

⑧刘宝山:《青海史前的铜泡饰、铜片饰和连珠饰》,《青海文物》( 13 ), 1999 年,第67-70页,图四:1。与之相似的器物在我国北方地区的春秋晚期到战国时期青铜遗存中较为常见,年代应该在春秋战国时期。

⑨此处所言的未分期铜器动物纹,也包括有一定的年代线索,但其年代难以确指的动物纹标本。比如,上孙家寨卡约文化墓葬出土兽逐纹牌饰,就形制而言,与甘肃善马类型遗存中的鹰式牌(参见李水城 水涛:《公元前1千纪的河西走廊西部》,《宿白先生八秩华诞纪念文集》(上),文物出版社,2002年9月。图四:14)相近。根据李水城先生的看法,后者年代不出公元前一千纪,上孙家寨墓葬出土兽逐纹牌饰的年代或应大体相当。

⑩刘宝山:《青海“史前”的铜铃》,《文物季刊》1995年2期。图四:2。

⑪刘宝山:《青海“史前”的铜铃》,《文物季刊》1995年2期。图四:1。

⑫刘宝山:《青海“史前”的铜铃》,《文物季刊》1995年2期。图四:4。

⑬刘宝山:《青海青铜时代的铜管和铜环》,《文物季刊》1997 年 1 期。图二:8。

⑭刘宝山:《青海青铜时代的铜管和铜环》,《文物季刊》1997 年 1 期。图二:7。

⑮马兰:《青海文物精品图集》,中国文联出版社,1998年,1-159页,第68页。另见刘宝山:《青海史前的铜泡饰、铜片饰和连珠饰》,《青海文物》( 13 ), 1999 年。图五:6。

⑯刘宝山:《青海史前的铜泡饰、铜片饰和连珠饰》,《青海文物》( 13 ), 1999 年。图五:7。

⑰刘宝山:《青海史前的铜泡饰、铜片饰和连珠饰》,《青海文物》( 13 ), 1999 年。图三:3。

⑱青海省文物考古队等:《青海湟源县境内的卡约文化遗迹》,《考古》1986年10期,第882-886页。图二:1。有研究者称之为铜制饰件,认为属于西周中后期至春秋早期前后唐汪文化之物。是甘青地区制作最好的造型铜器之一。参见王然主编:《中国文物大典》(1),中国大百科全书出版社,2001年1月,第180页。

⑲青海省湟源县博物馆等:《青海湟源县大华中庄卡约文化墓地发掘简报》,《考古与文物》1985年5期,第11-34页。图十七:3。

⑳青海省湟源县博物馆等:《青海湟源县大华中庄卡约文化墓地发掘简报》,《考古与文物》1985年5期,第11-34页。

㉑参见A乌恩:《论我国北方古代动物纹饰的渊源》,《考古与文物》1984年4期。B吴妍春:《古代亚欧大陆游牧文化中的动物纹艺术》,《新疆大学学报》(哲学社会科学版),1995年 4期。

㉒关于卡约文化动物纹所反映区域间文化关系,曾有多位研究者论及。日本学者三宅俊彦曾指出,卡约文化中的鸟禽纹杖首(三宅俊彦称之“青铜鸟形竿头饰”),在同期其他地方是不见的,体现了卡约文化特有的一种文化因素。而卡约文化中的鹿纹图案,与以蒙古高原为中心分布于欧亚北部一带的鹿石上的鹿纹图案类似,大约在卡约文化中期即商代后期从欧亚北部传播过来的文化因素。(参见三宅俊彦:《卡约文化青铜器初步研究》,《考古》2005年第5期。)。乔虹从卡约文化各种动物纹中看到了来自北方草原青铜文化的影响(参见乔虹:《浅议青海地区的史前青铜艺术》,《青海民族研究》2004年 4期;乔虹:《浅析青海地区卡约文化的动物造型艺术》,《青海师范大学学报( 哲学社会科学版)》2005 年第1期)。汤惠生则注意到青海岩画上的鹿、车、虎、鹰等形象所反映的青海地区与北方草原文化之间的联系。(参见汤惠生:《试论青海岩画中的几种动物图案形象》,《西藏考古》(第1辑),四川大学出版社,1994年。)

㉓李约瑟:《中国科学技术史》第一卷,图27,科学出版社,1990年。

㉔北京市文物管理处:《北京市新征集的商周青铜器》,《文物资料丛刊》(2),文物出版社,1978年12月,图十八。

㉕田广金、郭素新:《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1984年,第21页,图十二:1。

㉖Anthony,David W.(2007), The Horse, the Wheel and Language.Princeton University Press. p426.16•5。

㉗Anthony,David W.(2007), The Horse, the Wheel and Language.Princeton University Press. p432.图16•8。

㉘Chernykh,E.N. 1992.Ancient Metallurgy in the USSR. P223. Figure 77:1. P220,Figure 74:21.

㉙李约瑟:《中国科学技术史》第一卷,图27,科学出版社,1990年。

㉚马尔特诺夫:《森林草原的塔加尔文化》,西伯利亚科学分院科学出版社,1979年。另见,吉谢列夫:《南西伯利亚古代史》,新疆社会科学院民族研究所,1981年。

㉛刘小强、陈荣:《大通县出土的三件青铜器》,《青海文物》(5)1990年,第83页,图1。过去有一种看法认为,此戈属于唐汪文化,年代在西周早期前后。参见《中国文物大典》(1),中国大百科全书出版社。2001年1月,第179页。

㉜参见田广金、郭素新:《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1984年,图版十一,图版十四。

㉝A. J. G.Anderson.Selected Ordos Bronzes, the Museum of the Far Eastern Antiquites,Bull.5,Stockholm,1933,Pl.VIII,1;X-XII.转 引自乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化比较研究——青铜时代至早期匈奴时期》,科学出版社,2008年,第195页。B.郑绍宗:《略论中国北方长城地带发现的动物纹青铜饰牌》,《文物春秋》1991年4期,第21-32页。图一一〇。

㉞杨建华:《春秋战国时期中国北方文化带的形成》,文物出版社,2004年12月。

㉟汤惠生、张文华:《青海岩画——史前艺术中二元对立思维及其观念的研究》,科学出版社,2001年,第105页。

㊱同㉝。

㊲李水城、水涛:《公元前1千纪的河西走廊西部》,《宿白先生八秩华诞纪念文集》(上),文物出版社,2002年9月。图四:14。

㊳转引自田广金、郭素新:《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1984年,第86页,图五四:2、4。

责任编辑:曹建恩

Qinghai Region; Kayue Culture; Bronze; Animal Pattern; Cultural Relations

The kind of animal pattern of Kayue culture bronze is not much and lack of features, which shows periodic and regional characteristics. These animal patterns reflect the cultural relationship between Qinghai region, northern China and Eurasian steppe zone during the period of Kayue culture. This kind of cultural contact is dynamic and changing in the direction and the close degree.