主体功能区空间管治规避环境悬崖研究

杜黎明,孙晓雅

(四川大学马克思主义学院,成都610207)

主体功能区空间管治规避环境悬崖研究

杜黎明,孙晓雅

(四川大学马克思主义学院,成都610207)

摘 要:环境悬崖是环境风险长时期积累,环境容量陡然下降,环境问题集中爆发,环境系统的自我修复、恢复能力遭受毁灭性破坏,环境的人口承载能力近乎为零的地理空间。环境悬崖是特定空间长时期不当开发、过度开发的结果,现实表现为区域经济社会不可持续发展。环境悬崖是人类的文明问题,也是一个空间问题,还是一个经济社会发展模式选择问题;环境悬崖倒逼人类生产生活方式转变,倒逼社会转型发展。主体功能区空间管治,用差异化民生供给引导人口流动与理性行为选择,用差异化土地政策管控区域经济活动种类和强度,用差异化环境保护政策消解既有的环境悬崖风险,建构了“环境风险分散—环境问题增量控制—环境问题存量化解”三位一体的环境悬崖规避机制。

关键词:主体功能区;空间管治;环境悬崖;民生供给;土地政策

环境悬崖是对异常的自然力作用,或者人类长时期的不合理行为积累的环境问题、环境风险突然集中爆发,导致经济社会不可持续发展的形象描述。“环境悬崖”这一术语重在形象、直观地凸显环境污染的严重性和环境治理的紧迫性,其现实性和合理性主要表现在两个方面。首先,如果对环境问题缺乏足够的警醒与重视,环境风险、环境问题量的积累引发环境质的突变、危及人的生存之时,也就是环境悬崖形成之时。其次,人具有环境适应性,在其不合理行为产生环境污染的过程中,人对环境问题的耐受能力在增加,对环境污染的敏感度在降低,日益积累的环境污染超越人的耐受力极限之时,也就是人跌入环境悬崖之时。中国局部区域已经濒临环境悬崖,如何规避环境悬崖已经成为不得不认真面对、谨慎求解的现实问题。基于对环境悬崖的理论分析,本文对主体功能区空间管治规避环境悬崖进行了初步的探索。

一、环境悬崖的理论分析

环境是影响人类生存和发展的各种天然或经过人工改造的自然因素的总体。环境悬崖主要是人为的悬崖,是环境问题长时期积累,环境容量陡然下降,环境问题集中爆发,环境系统的自我修复、恢复能力遭受毁灭性破坏,人口承载能力近乎为零的地理空间。

(一)环境悬崖形成的理论分析

人类的环境需要表现在三个方面,一是需要环境作为生产生活的物质要素投入(E1),二是需要环境系统消纳生产生活产生的废物(E2),三是需要环境满足人的舒适性、享受性需要(E3);三者之和为环境总消耗E[1],即E=E1+E2+E3。

E1=g[L1(t),K1(t),S(t),t],其中,L1(t)表示影响环境需要的劳动力投入规模,K1(t)表示影响环境需要的资金投入规模,S(t)表示影响环境需要的自然资源消耗规模,t为时间。

E2=∑αitSityt+γM,其中,yt代表影响环境需要的t时期经济产量,Sit表示经济系统中i部门对经济总量的贡献;αit表示经济系统中i部门污染物排放系数,其大小取决于技术水平;M表示经济系统中的人口规模,γ为人口生活污染产生系数。

E3=βCYt,其中β是由消费习俗决定的环境消费占总消费的比例,C是由人的发展水平、发展层次决定的边际消费倾向,Yt是现期持久收入水平。

环境具有一定的自我修复、恢复能力,当环境需要小于某一门槛规模,环境修复能力大于人类环境需求引发的环境破坏,环境被视为无限供给。当环境需要超过门槛规模,自然及人为的环境修复和恢复所带来的环境改善对人类生存和发展至关重要。环境改善函数H(t)可以定义为H(t)=h[L2(t),K2(t),S(t),t];其中,函数值H(t)表示在特定技术条件下t时期内的环境改善状况;L2(t)表示为修复、恢复环境而投入的人力规模,K2(t)表示为修复、恢复环境而投入的资金规模,S(t)表示环境系统容纳经济社会发展的环境容量。

环境改善H(t)和环境消耗E的关系决定人类生存和发展状态。当H(t)>E时,人类处于环境可持续发展状态;当H(t)=E时,人类处于环境恶化临界点,跌入环境悬崖的风险开始显现和积累,风险大小取决于区域既有环境容量S(t);当H (t)<E时,人类面临跌入环境悬崖风险,风险的长期积累导致环境容量S(t)函数值由零转负,并迅速朝负值区间移动,人类则跌入环境悬崖。

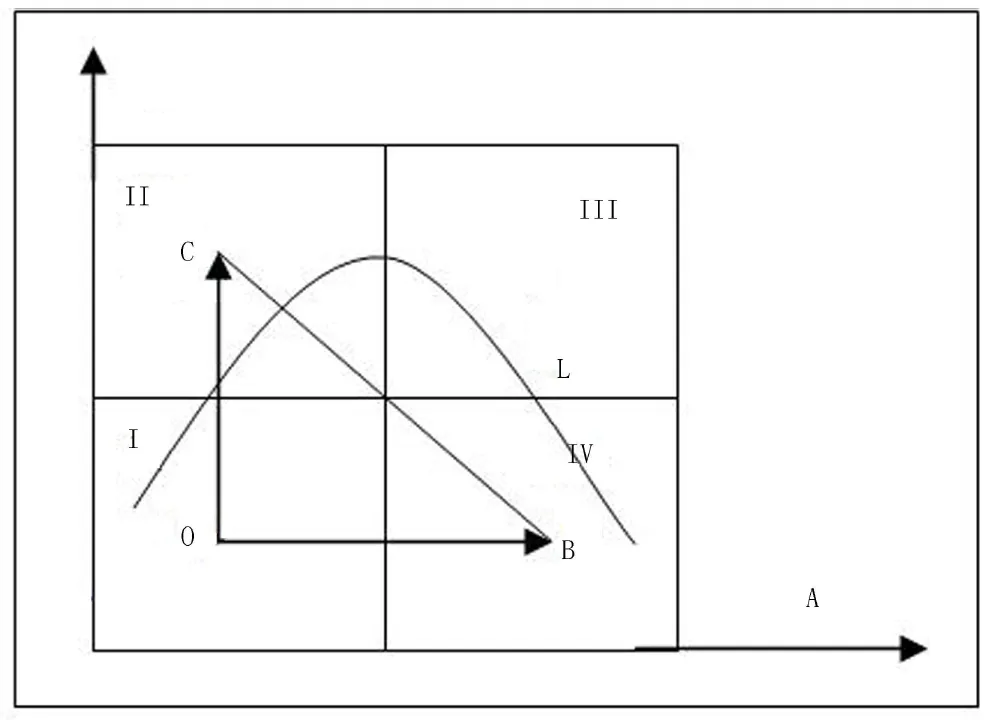

图1 环境悬崖形成过程模型示意图

环境悬崖首先是人生产生活方式问题,不加节制的资源浪费、环境污染型生产生活方式最终必然导致环境悬崖。环境悬崖也是经济社会发展模式问题,是经济社会不公平发展的结果;正是因为部分人、部分群体获取、掌握了过度开发利用自然资源的权利,且其污染环境的行为没有得到有效遏制才导致环境悬崖;在形成环境悬崖的过程中,必然伴随着财富占有、人的发展水平及发展程度上的两极分化。环境悬崖还是人的文明问题,是工业化发展引致的问题。

(二)环境悬崖的区域空间属性分析

人总是在特定地理空间内生存和发展,环境悬崖是特定空间长时期不当开发、过度开发的结果,现实表现为区域经济社会不可持续发展。本文试图以封闭区域孤立推进空间开发过程中的环境演变历程揭示环境问题由量的积累引发环境质的突变,最终形成环境悬崖的机理,以揭示环境悬崖的区域空间属性。定义区域开发初期为分析初始状态,这时区域集聚的人口规模小而环境容量大;定义区域开发导致资源环境容量巨减以至于濒临环境悬崖为分析最终状态,人口集聚规模巨大,资源过度开发是导致这种状态的基本原因。用P表示区域集聚的人口规模,T表示影响区域环境资源开发利用的技术条件,R表示随时间推移而动态变化的环境资源禀赋,Z表示影响区域环境开发利用的其他因素,Y表示特定时期区域开发利用环境资源的强度。一般而言,Y的取值与P、T、R、Z存在正相关,定义区域环境资源开发强度函数Y=f(P,T,R,Z ),定义区域环境承载力1/A=Y/R,在区域开发历程H=f(1/A)中形成的环境悬崖如下图所示。在技术进步不明显,或者人为放大技术进步时滞的条件下,曲线L可用于表示在区域开发强度逐渐增加、人口规模逐渐壮大的过程中,环境质量由量变积累引发质变的轨迹。这个轨迹揭示了区域由环境良好的初始状态——大规模开发积累环境风险——区域经济系统崩溃(跌入环境悬崖)的历程。曲线OB揭示环境极度脆弱区域一旦启动大规模区域开发就濒临环境悬崖的现实。OCB揭示环境演变的两条轨迹、两种情况:一种情况是区域初始状态的环境承载力就较弱,区域根本不能长时期承载大规模的开发,区域一旦启动大规模开发就迅速濒临环境悬崖;另一种情况是,虽然区域初始状态的环境承载力较高,但由于开发方式过于粗放导致环境资源浪费过于严重,经过短暂的大规模开发,区域就濒临环境悬崖。

I象限:资源开发强度小,环境消耗E很小,环境容量和环境承载能力都很大,象限内的点可以看成区域开发的初始时点。II象限:环境作为生产要素投入E1加大,人口集聚和区域开发导致环境消耗E迅速增加,但对E的快速增长引发的环境问题认识不足,环境改善投入不大,函数值H (t)朝负数值区间变化;由于经济社会活动积累的污染规模还没有超越生态系统消纳废物的阈限,环境容量S(t)还可以继续承载大规模的区域开发。III象限:环境作为生产要素投入E1很大,环境消耗E急剧增加,虽然环境改善H(t)投入大大增加,但由于人口过度集聚和区域过度开发,函数值朝负数值区间加速变化;环境容量S(t)迅速下降、直逼近0;区域环境承载力锐减,难以继续承载大规模区域开发。IV象限:尽管作为生产要素投入E1迅速递减,环境改善H(t)也有较大程度的提高,但与区域不能及时疏散过度集聚的人口,生态系统消纳废物的阈限已经被经济社会活动产生的污染规模大大突破,函数值S(t)小于0[2],结果导致区域环境承载力急剧下降,濒临环境悬崖。

环境悬崖是环境污染、环境问题长时期没得到有效治理,环境风险长时期积累,环境质量长时期量变引发环境质量质的突变的结果;环境悬崖这一术语以直观形象的方式警醒人对环境污染、环境风险积累的严重性,环境治理的紧迫性予以高度重视。区域一旦濒临环境悬崖,尽管区域开发会因可投入环境要素E1迅速减少被迫降低强度,但如因不能及时疏散过度集聚的人口导致E2、E3难以迅速减少,跌入环境悬崖的风险必将变成现实。模型中四个象限所表示的区域往往在较大尺度的地理空间内同时存在,这使得通过区域合作、区域联动规避环境悬崖成为可能。规避环境悬崖的最好方式是改变环境污染型的生产生活方式,避免环境风险和环境问题量的积累。区域一旦濒临环境悬崖,一方面要悬崖勒马,限制区域开发强度,规范开发秩序,大幅降低E1,同时采取有效措施促进环境改善H(t)快速增长,另一方面要推进区域合作、区域联动,引导人口在大尺度地理空间内有序流动,合理转移,以调节E2、E3的空间分布,疏缓濒临环境悬崖区域的环境风险。

二、主体功能区空间管治规避环境悬崖的机理

规避环境悬崖必然倒逼人类调整行为选择,改善粗放掠夺式地开发利用自然资源、肆意污染环境的生产生活方式,推动社会转型发展。科学技术发展、制度创新是人类规避环境悬崖不可或缺的条件。不管是i部门的污染物排放系数αit,还是i部门对整个经济活动的贡献系数Sit,都直接受到科技水平及创新能力的影响;制度安排一方面对αit和Sit施加间接影响,另一方面对现期持久收入水平Yt和环境消费占总消费的比例β施加直接影响。中国主体功能战略力求通过大尺度地理空间的空间管治,规范区域开发活动,引导人口区际间合理人口流动,有针对性地治理区域环境问题,在规避环境悬崖的过程中实现对环境悬崖的跨越。

(一)主体功能区战略核心和实质

主体功能区,是根据不同区域的发展潜力和资源环境承载能力,按区域分工和协调发展的原则划定的具有某种主体功能的规划区域[3],主体功能区战略的核心和实质在于强化经济社会发展的空间管治。优化开发区建设的重点在于提升区域国际竞争力,重点开发区建设的重点在于促进产业和人口集聚,推进新型工业化和城镇化进程。限制开发的农业地区建设的重点在于保障国家粮食安全和重要农产品供给;限制开发的生态地区建设的重点在于增强生态服务功能,保障国家生态安全;禁止开发区建设的重点在于严格控制人为因素对自然生态和文化自然遗产原真性、完整性的干扰。实施主体功能区战略,力图通过区域单元间分工与联动实现大尺度区域系统的复杂功能,避免强求区域系统中特定区域单元的功能全面性而危及区域系统功能的发挥。重点开发区和优化开发区推进高质、高效、高强度空间开发,推进经济和人口集聚,意在为限制开发区和禁止开发区环境系统修养生息创造条件;而限制开发区和禁止开发区生态产品生产、生态功能提升则意在为优化开发区和重点开发区构筑经济、人口安全发展的生态屏障。

空间的属性和功能凸显空间管治的必要性和重要性。空间本身是一种难以通过区际贸易克服稀缺性的宝贵资源。空间管治是空间管制和过去空间开发遗留问题治理的集合。空间管制是政府为了明确空间开发中什么可以做,什么不可以做,为了提高空间开发效益,使单位空间能够最大限度地满足人类的需求,利用规划、政策等手段,对空间开发利用主体的行为选择、空间开发活动的种类和强度进行的特定限制。空间开发遗留问题治理是要政府利用空间管制手段,化解过去空间开发对当前、对未来空间开发的负面影响。主体功能区空间管治,一方面要求引导人口有序流动,使人口在空间内合理分布;另一方面要求用区域主体功能限制区域经济活动的种类和强度,并立足区域实际推进环境修复和区域问题治理。

(二)主体功能区空间管治的方向

主体功能区空间管治,力求通过大尺度地理空间内的区域分工合作、区域联动化解资源环境问题,提高区域可持续发展能力。区域资源环境承载力现状、区域科技创新能力和制度创新能力是决定区域可持续发展能力的重要因素,在函数SD(t)=N(t)+C(t)+I(t)中,SD(t)表示区域可持续发展能力;N(t)表示区域的资源环境承载能力,这既包括区域资源禀赋状况,也包括区域自然系统被人类经济社会活动改变的程度,还包括区域自然系统被干扰后自我恢复和维持的能力;显然,N(t)是决定区域可持续发展能力的关键因素;C(t)表示区域科技创新能力,这既包括由区域内受教育人口规模和人口受教育程度决定的人力资本素质,也包括区域技术创新能力以及区域经济活动的技术含量。科学技术是第一生产力,区域可持续发展能力的提高最终依赖于科技进步。I(t)表示由正式制度安排和非正式制度安排共同决定的区域制度创新能力。就空间管治提高区域可持续发展能力、规避环境悬崖而言,制度创新和技术创新不可或缺,没有制度创新做保障,技术创新难以实现,就是取得的技术创新成果也难以推广普及,发挥其应有的作用;没有技术创新刺激、引导,提供物质保障,制度创新也难以实现。制度创新和技术创新不存在谁比谁重要的命题,二者同等重要,只不过在特定的时空条件下,存在技术和制度谁更紧迫的命题。利用区域可持续发展能力和环境悬崖分析工具,主体功能区空间管治方向如下:

1.禁止开发区

国家依法设立的禁止开发的各类自然保护区位于模型图的I象限。禁止开发区空间管治围绕E=E1+E2+E3~0展开。一方面严禁不符合功能定位的开发活动,借助于L1(t)、K1(t)、αit零值调控, 使E1=g[L1(t),K1(t),S(t),t]~0、E2=∑αitSityt~ 0;另一方面借助于β零值调控,通过实施生态移民工程,使E3=βCYt~0。生态环境、生态工程研究项目往往布局在禁止开发区中,实施这些项目往往需要较大的L2(t)、K2(t)投入,这可以使函数H(t)=h[L2(t),K2(t),S(t),t]的值为正,且呈上升趋势;禁止开发区大规模的L2(t),K2(t)投入同时也能使N(t)、C(t)、I(t)的值为正,且呈上升趋势。禁止开发区空间管治使SD(t)=N(t)+C(t) +I(t)成为正值区间内的增函数,区域可持续发展能力不断得以提高。

2.重点开发区

重点开发区包括位于I象限内的蕴藏有大量具有经济开发价值的矿产资源、生态资源的资源富集区和位于II象限的高环境承载力区域。位于I象限内的重点开发区尽管当前的L1(t),K1(t)投入很小,但随着区域开发的深度推进,L1(t)、K1(t)快速大规模投入导致E1=g[L1(t),K1(t),S(t),t]快速增长;人口集聚以及收入水平提高又导致E2和E3较快增长。这类区域空间管治围绕三条线索展开:一是H′(t)>E′(t)(其中H′(t)表示资源承载力改善函数对时间t的一阶导数,其余类推),二是△C(t)+△I(t)>△N(t),三是SD′(t) ~0。实施空间管治,就是要使函数E=E1+E2+E3和H(t)=h[L2(t),K2(t),S(t),t]成为正值区间内的增函数,确保区域环境改善增量快于环境消耗增量,即科技、技术改善带来的可持续发展能力增长大于因经济开发、人口集聚而导致的区域可持续发展能力衰减。首先,加大L2(t)、K2(t)投入,确保H(t)快于E增长,竭力避免N (t)发生大规模的衰竭。其次,通过科技投入、高新技术应用、循环经济发展、资源开发效益提升,在减缓E1增速的同时降低αit,以收到减小E2并快速增加C(t)的双重效果。第三,着力推进资源节约和环境友好型社会的建设,在降低β、放缓E3增速的同时实现I(t)的增加。

位于II象限的重点开发区虽然已经初步形成较为完整的产业体系,L1(t)、K1(t)、L2(t)、K2(t)有着较大的当期投入,但区域工业化和城市化水平仍有较大的提升空间。这类重点开发区由于具有很大的资源环境承载能力,其吸纳资金、技术、产业和人口集聚的能力还有较大的增长空间,区域开发的重点仍然落脚到加快工业化和城市化步伐,提高工业化和城市化的质量。除了落实与I象限内的重点开发区相同的空间管治要求外,位于II象限的重点开发区的空间管治还要控制资源环境消费的总体规模,通过技术创新、制度创新消解经济集聚、人口集聚带来的环境风险,使E′(t)=0,△N(t)=0、△C(t)>0、△I(t)>0、进而确保SD(t)>0。这类区域一方面要主动吸纳优化开发区转移出来的技术成熟产业、资源密集型产业,另一方面又要主动吸纳限制开发区、禁止开发区转移出来的人口和无法长期承载的产业,增强对限制开发区的辐射带动能力。

3.优化开发区

优化开发区分为两类:一是位于III象限内,区域经济发达,科技创新能力强,但区域的资源环境承载力已经开始下降的区域;二是位于IV象限,区域经济发达,技术创新能力强,且区域的资源环境承载力衰减的风险尚未凸显的区域。优化开发区当前投入的L1(t)、K1(t)和L2(t)、K2(t)很大,并且E=E1+E2+E3>H(t)=h[L2(t),K2(t),S (t),t]。推进优化开发区建设,一是要着力提高产业技术水平,增强区域自主创新能力,化解资源环境瓶颈制约;二是提高区域参与全球竞争的能力,提升参与全球竞争的层次,使区域真正成为带动全国经济发展的龙头和中国参与经济全球化的主体,成为带动全国产业结构优化升级的发动机。优化开发区,一方面需要有序推进技术成熟的产业、劳动力密集型和资源开发型产业向重点开发区内转移;另一方面需要以高新技术产业为主导,加快发展技术和知识含量高的制造业和现代服务业。优化开发区空间管治重点集中在三个方面:第一,产业转移、科技进步、循环经济发展、资源节约型和环境友好型社会建设等措施并举,确保资源环境消费总体规模逐步降低,即使E′(t)<0;第二,加大科技投入和资金投入,着力提高资源环境承载力改善速率,即使H′(t)>0;第三,科技投入和制度创新并举,充实区域自主创新能力提升的物质基础,即使△C(t)>0,C′(t)>0,C"(t) >0(C"(t)表示科技创新能力函数对时间t的二阶导数,其余类推);SD(t)>0,SD′(t)>0。

4.限制开发区

限制开发区位于IV象限,一般而言,其经济欠发达、生态环境脆弱、集聚经济和人口条件不够好。由于E(t)>H(t),且E′(t)>0而H′(t) <0,限制开发区如果不实施空间管治,不转移过载人口,资源环境承载力必将急剧恶化,结果使区域经济系统陷于崩溃的边沿。限制开发区建设的重点在于加强生态环境治理,提高区域资源环境承载能力。限制开发区空间管治重点表现在三个方面:一是围绕E3<0、E3′(t)<0推进人口转移,减少对资源环境的舒适性和享受性投入;二是围绕E1′(t)<0、H′(t)>0推进产业转移,减少L1(t), K1(t)的投入,同时加大L2(t),K2(t)的投入;三是围绕△C(t)>0、△I(t)>0和△SD(t)>0推进科技创新和制度创新。限制开发区空间管治既要落实生态环境整治等工程性措施,又要因地制宜地发展本地资源环境可承载的特色产业,引导过载人口、经济资源平稳有序地向重点开发区和优化开发区域转移,以此来缓解人与自然关系紧张的格局。

三、主体功能区空间管治规避环境悬崖的现实选择

中国“十一五”规划就明确部署了主体功能区建设任务;2010年12月正式颁布实施《全国主体功能区规划》;党的十八届三中全会再次强调,“坚定不移实施主体功能区制度,建立国土空间开发保护制度,严格按照主体功能区定位推动发展”。遵照国家主体功能区建设的统一要求和总体部署,国务院各部委依据部门职责,地方政府依据区域主体功能定位,相继制定实施了主体功能区专项政策、主体功能区地方规划。主体功能区空间管治规避环境悬崖:一是以人口合理流动和民众行为理性选择分散环境悬崖濒临地区的环境风险;二是以土地开发管制规范区域开发秩序,控制区域开发强度,以防止环境风险进一步集聚,严控环境问题增量;三是分区分类推进环境问题治理,化解环境问题存量。

(一)主体功能区民生供给引导人口流动与理性行为选择

民生供给是直接关系民众个体发展水平和发展能力提升的产品或服务供给。市场经济条件下,民生供给往往是影响人口流动和行为选择的重要因素。主体功能区战略提出的“空间均衡”、“依据资源环境承载能力开发”、“提供生态产品”、“调整空间结构”、“控制开发强度”[4]等理念都必然在主体功能区民生供给引导人口合理流动,引导民众行为理性选择中得到体现和落实。人口合理流动引发环境消耗的空间分布和社会利益格局调整,引导民众行为理性选择,这既化解环境问题存量又严控环境问题增量,阻止环境问题量的积累进程,进而规避环境悬崖。

民生需求具有明显的层次性。低层次民生保障人的基本生存需求;较高层次民生保障民众能够获取有尊严地生存的条件和机会,使民众在获取这些发展机会的过程中形成持续稳定的发展能力;高层次民生保障民众能够获取追求享受和实现自我价值的机会。主体功能区民生供给特性表现在两个方面[5]:一方面以基本公共服务均等化的方式,实现基础民生在国土空间内的无差异供给,确保全体民众共享发展成果,充分体现共享发展的要求;另一方面通过高层次民生的差异化供给,引导人口有序流动和理性选择,为区域发挥主体功能创造良好的区位条件。主体功能区民生差异化供给重在体现两个倾斜:一是较高层次民生供给向限制开发区和禁止开发区倾斜;二是高层次民生供给向优化开发区和重点开发区倾斜。确定差异化民生供给的具体内容,需要在体现两个倾斜要求的基础上,综合考虑区域主体功能发挥和区域落实主体功能战略理念的具体要求两个方面的因素。借助于民生供给对民众行为选择的引导,发挥区域主体功能、规避环境悬崖的现实要求被细化、落实到民众日常行为中,这为主体功能区战略落实、环境悬崖规避奠定坚实的基础。

(二)主体功能区差异化土地政策管控区域经济活动种类和强度

土地开发利用规制,重在通过管控区域经济活动种类和强度,进而管控环境问题增量,扭转环境恶化和环境风险集聚的趋势,进而规避环境悬崖。主体功能区空间管治落实到土地资源开发利用时,首先以目标为导向、以弹性引导为主的空间功能规划确定土地的开发利用方向,然后再通过空间管制,对土地资源开发利用进行刚性控制,在有效化解过去土地资源开发利用对当前、未来的土地资源利用形成的制约的基础上,实现资源开发效益的最大化。主体功能区土地政策的重点在于,用土地供应数量和土地供应结构引导经济主体的行为,规范空间开发秩序,通过土地用途控制,保障区域主体功能的发挥[6]。

优化开发区针对土地资源稀缺性高、土地资源利用结构有待优化等问题设计土地政策,重在强化市场机制的作用,诱导目前过量的基础设施用地和工业用地向城市用地的配置;严格控制建设用地增量、优化土地资源利用结构、强化土地资源节约与集约利用多头并举,充实区域发挥主体功能的条件。重点开发区针对土地资源需求及投入量大,供需潜在矛盾突出,土地经营潜在风险高,土地用途监管的难度大、任务重等等问题设计土地政策,重在警惕和防范政府经营土地风险,利用价格机制保证稀缺土地得到最优利用。限制开发区和禁止开发区针对基本农田保护、生态用地用途监管难题设计土地政策,重在构建财政保障土地用途的资金池,法制惩戒土地用途转换的制度约束体现。

(三)主体功能区差异化环境保护政策消解环境悬崖风险

失序的区域开发已经集聚了一定程度的环境悬崖风险,主体功能区环境政策要消解这种风险,必须竭力解决环境保护不力,区域经济活动选择违背环境保护的要求,环境的自我恢复受到人为干扰和影响等问题。优化开发区制定实施环境保护政策,一是要实行比重点开发区、限制开发区更为严格的水耗、能耗、污染物排放和环保标准;二是要实施强制性标准,对不同行业的资源回采率、综合利用率、回收率以及污染废弃物综合处理率等提出具体而明确的要求。重点开发区制定实施环境保护政策,需要以环境容量及其分布倒逼经济社会活动种类、规模及区位选择,以保持环境承载能力,真正做到增产减污。限制开发区制定实施环境保护政策,必须坚持保护优先,细化资源消耗、环境影响、生产规模、工艺技术等方面的强制性约束标准,确保生态功能的恢复和保育。禁止开发区制定实施环境保护政策,一是必须明确区域人口容量,明确建筑、旅游、探险等开发活动的标准;二是需要加强法律、执法、舆论、公示、听政等监管体系建设,实行游客数量控制、人类活动超载预警制度。

在主体功能区空间管治中,力图构建“环境风险分散——环境问题增量控制——环境问题存量化解”三位一体的环境悬崖规避机制,并驱动规避机制有效运行,必将成为推动经济社会可持续发展、美丽中国建设的重要途径。

参考文献:

[1]周海林.可持续发展理论[M].北京:商务印书馆, 2004:320-335.

[2]杜黎明.推进形成主体功能区研究[D].成都:四川大学博士论文,2007.

[3]马凯.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》辅导读本[M].北京:科学技术出版社,2006:234-235.

[4]杨伟民,袁喜禄,等.实施主体功能区战略,构建高效、协调、可持续的美好家园[J].管理世界,2012,(10):1 -17.

[5]杜黎明.我国主体功能区民生供给研究[J].区域经济评论,2014,(3):115-119.

[6]高国力.美国区域和城市规划及管理的做法和对我国开展主体功能区划的启示[J].中国发展观察,2006, (11):52-54.

[责任编辑:王 春]

·经济理论与经济建设·

A Study on the Main Functional Regions' Space Governance to Circumvent the Environment Cliff

DU Li-ming, SUN Xiao-ya

(School of Marxism, Sichuan University, Chengdu 610207, China)

Abstract:Environmental cliff is the geographical space, in which the environmental risk accumulates for a long time. As a result, the environmental capacity drops steeply, the environmental issues outbreak, the environmental system's ability of self-repairing and self-restoring suffers from devastating destruction and the population carrying capacity of the environment is almost zero. Environmental cliff is the result of long-term improper exploitation and over exploitation in the special space, and its reality is that the regional economic society is unsustainable development. Environmental cliff is the problem of human civilization, the problem of space, also the selection problem of economic and social development model, and it forced the human production and lifestyle to change and the social transformation and development to take place. With the differentiated supply of people's livelihood to guide the population flow and rational behavior choice, with the differentiated land policy to control the type and intensity of the regional economic activity and with the differentiated environmental protection policies to eliminate the existing risk of environmental cliff, the main functional regions'space governance constructs the triune hedging mechanism of environmental cliff, including environmental risk dispersion, the incremental control and stock solution of environmental problem.

Key words:the main functional regions;space governance;environmental cliff;the people's livelihood supply;land policy

作者简介:杜黎明(1973-),男,四川达县人,教授,经济学博士,从事区域经济学、马克思主义基本原理研究;孙晓雅(1992-),女,河南淮阳人,硕士研究生,从事马克思主义基本原理研究。

基金项目:国家社会科学基金后期资助项目“中国特色社会主义的民生改善长效机制研究”(14FKS011)

收稿日期:2015-10-04

中图分类号:B82-058

文献标志码:A

文章编号:1009-1971(2016)01-0120-07