基于快慢天线的闪电电场特征分析

李海雷,刘向科,商 鹏

(山东省雷电防护技术中心,济南 250031)

基于快慢天线的闪电电场特征分析

李海雷,刘向科,商 鹏

(山东省雷电防护技术中心,济南 250031)

通过分析单站快慢天线(时间常数分别为0.1ms,300ms)测量的2015年7—8月的3855次快慢电场数据,选取了18次干扰波形较少的闪电进行分析。18次闪电中负地闪占比83.3%,平均回击次数1.78次,2次闪电慢电场出现了饱和现象。预击穿平均持续时间264ms,梯级先导平均持续时间781.4μs。慢前沿过程持续时间平均6.85μs,快变化2.388μs,过零时间平均40.45μs。

快慢天线;雷电;快电场;慢电场;电场特性

引言

雷电的电场辐射是雷电致灾的主要原因之一,分析雷电的快慢电场对雷电的放电机理及过程研究具有重要的意义,也是雷电防护技术进步的动力之一,对电涌保护器等的改进具有巨大的指导意义。上世纪90年代,郄秀书等利用时间常数为5s的慢天线对甘肃中川地区的一次负地闪初始过程进行了分析,证明了高海拔地区云层底部大范围正电荷的存在,并对辐射源进行了定位[1],对地闪回击的辐射场进行了分析,得出慢前沿及快变化的时间特征[2]。进入21世纪后,王东方等利用多站时间常数2ms的快天线得到的电场特征,进行了辐射源较好的定位[3],刘恒毅等利用1s时间常数,带宽160Hz~3MHz的快天线闪电电场变化资料,分析了雷电波形的时域特征[4]。此文试图利用快慢天线测量到的电场数据,

对地闪的快慢电场进行分析。

1 快慢天线简介

快、慢电场变化测量仪即快、慢天线,可以探测雷电引起的电场变化大小(相对值)和极性,分别用来测量雷电放电的快速变化过程和较慢的变化过程,是雷电探测和研究的常规设备。此次研究采用的快慢天线由中国科学院大气物理研究所研制并安装调试,于2015年7月在山东省雷电防护技术中心投入使用,时间常数分别为0.1ms和300ms,带宽为1.5kHz~2MHz和0.5Hz~300kHz,分辨率0.2μs,每次记录时间为1s,采样频率5MHz,采用固定触发模式,触发沿0.2V/m,记录触发点前200ms及触发后800ms的快慢电场数据。输出的数据已经经过滤波处理[5,9],输出极性与电场变化的大小成线性关系而极性相反。大时间常数的快慢天线容易饱和,低时间常数的快慢天线不易测量连续电流期间的电场变化,目前尚未有相关文献资料表明有类似时间常数的快慢天线投入使用。

2 快慢电场数据分析及样本的选取

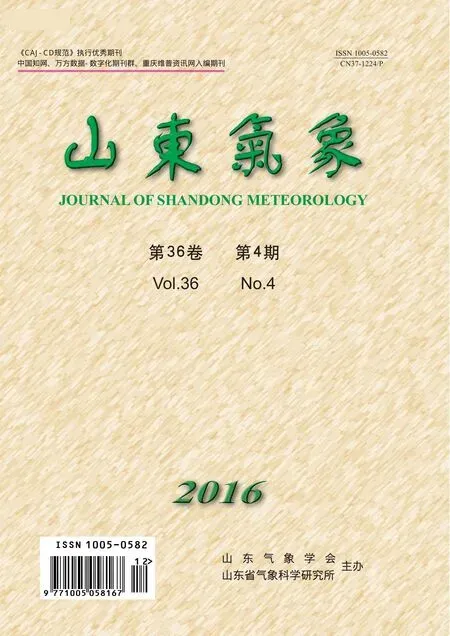

快慢天线于2015年7—8月成功捕获了3855次闪电数据,这些数据中包含了干扰波形、近距离闪电波形及远距离闪电波形,大多数波形上叠加的干扰波形较多,此次选取了18次闪电过程进行分析,其中有15次负地闪,占比83.3%,3次正地闪,正负比例5:1。单回击波形9次,占比50%,多回击闪电9次,最多回击次数4次,平均回击次数1.78次。此文利用18次闪电电场波形,对自然地闪的电场变化进行分析,以期揭示闪电电场的变化特征。图1为2015年7月31日1时55分54秒产生的快慢电场波形图(以闪电发生时间对其编号,定义为7310155次闪电),PBP代表预击穿过程,I代表寂静期,R代表回击过程,该闪电为单回击闪电。

图1 7310155闪电总体波形图

3 样本闪电电场特征分析

一次地闪放电过程可以分为预击穿过程、梯级先导、回击、直窜先导、继后回击、回击间的过程等过程[6]。

3.1 预击穿及梯级先导过程电场分析

3.1.1 预击穿电场

关于预击穿的研究目前尚无定论,有学者认为,预击穿本质是闪电的云内放电过程,部分学者认为预击穿是先导在云内的传播路径。预击穿是闪电过程的一个子过程,预击穿过程持续时间从几毫秒到几百毫秒不等[6]。

预击穿过程电场波形以可识别的分离的双极性脉冲蔟为主,前期脉冲极性变化与后续回击相同,预击穿过后将是连续的回击[6-9]。

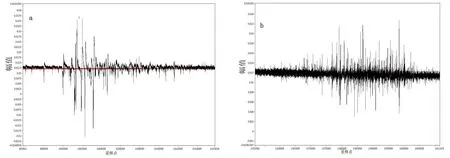

展开样本首次回击前电场发现,在首次回击前,有两个可识别的脉冲,图2所示为两个波形的展开图,图2b波形密度大于图2a,图2a波形时间宽度大于图2b,图2a中脉冲时间宽度60μs左右(图2a中t所示),图2b脉冲持续时间3μs~20μs不等,波形间隔时间10μs~60μs不等。该次闪电的预击穿过程持续时间83ms,寂静期40.18ms。

18次闪电中有明显预击穿波形的有10次,占比55.6%,部分闪电的预击穿波形可能淹没在噪声干扰中不易识别,平均持续时间264ms,最长持续时间700ms,最短持续时间5.34ms,与曹冬杰统计的大兴安岭地区预击穿波形所占比例相近(55.8%),但平均持续时间(37ms)相差较大[9],这可能是统计方法不同造成的,在统计预击穿时间时发现回击前的预击穿并不是连续的脉冲蔟,将两次及以上的脉冲蔟中间部分也算作预击穿过程。假定该过程为先导在云内的传播路径,对应云闪的先导速度为105m/s,典型值为2×105m/s[1,6],则平均传播路径52.8km,显然是不可能的,因此预击穿的实质是云内放电过程。

图2 7310155闪电预击穿过程展开图(a:第一次预击穿波形;b:第二次预击穿波形)

3.1.2 梯级先导电场

部分闪电的梯级先导过程波形不明显,如图3所示,L为另外两次闪电的梯级先导,图3a为7302051次闪电梯级先导展开,图3b为7302248次闪电梯级先导展开,慢电场波形呈V状梯级排列。慢电场明显突变的地方为梯级先导的开始,此时云层内大量电荷开始向放电通道内输送,V型结构底部为梯级先导的结束[10]。梯级先导的脉冲串上均有小波形叠加。18次闪电中有6次闪电的梯级先导过程有可识别的脉冲,平均梯级先导持续时间为781.4μs,最短持续52.8μs,最长2.32ms。两次梯级先导的波形有较大的差别,造成图3a及图3b波形不同的原因可能是辐射源距离,距离较远时,地面电场变化主要受云内减少的电荷产生,电场极性为正[10](图3b)。

图3 两个梯级先导展开图(a:7302051次闪电;b:7302248次闪电)

3.2 首次回击过程电场

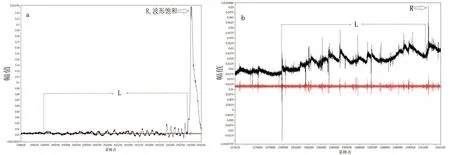

回击的过程可分为慢前沿过程和快变化过程。连接过程之后即开始了回击过程。首次回击快慢电场变化曲线见图4所示,黑色曲线为慢电场变化,红色曲线为快电场变化。图4a中K表示梯级先导的最后一跳[10],K之后的最低点为回击开始时间。在统计闪电回击过程中,有两次回击的慢电场达到了饱和状态,其中一次波形在50μs内连续三次出现了饱和状态,另一次的饱和状态持续6μs(图3a)。

3.2.1 慢前沿过程分析

慢前沿过程(SF)的小脉冲对应的是连接过程形成的闪电分叉多次连接,同理,快变化及肩状结构也是分叉连接,肩状结构是叠加在回击后慢电场下降过程中的一个突出小脉冲。LB不是由连接先导引起的,是慢前沿过程的一个梯级状电场变化[10]。图4a中F为慢前沿和快变化的分界点。

慢前沿过程的6个可识别的脉冲可能对应先导的6个分叉连接过程[10],慢前沿持续13μs,总体呈连续上升过程,前期陡度较小,后期陡度明显变大,电场变化率增加,前期平均电场变化速率为5.59×10-4/μs,后期平均变化速率4.20×10-3/μs。部分学者给出了慢前沿上升时间约2.9μs~5μs,部分学者统计分析的数据得到其持续时间为90ns,偏差40ns[6],郄秀书给出的负地闪慢前沿上升时间为1~20μs,均值9.4μs[2]。虽然数据有一定的差距,这可能是仪器不同造成的。在慢前沿过程中,快电场几乎无变化,慢前沿与快变化的分界点F处,快电场开始出现可识别的突出变化,与慢电场变化极性相同。18次闪电的慢前沿过程平均时间为6.85μs,持续时间范围1~16μs。

3.2.2 快变化过程分析

快变化开始后,快电场开始出现波动,慢电场中的快变化过程上升沿时间2μs,相对电场变化速率2.3×10-2/μs,可见快变化过程相对变化速率高于慢前沿过程一个数量级。18次闪电的快变化过程平均时间为2.388μs,持续时间范围0.4~6μs。18次闪电中有9次在首次回击后有肩状结构,占比50%,肩状结构见图4b中α所示。

图4 回击快慢电场变化(a:7310155次闪电;b:7310722次闪电)

3.3 回击后的电场分析

回击间过程包括连续电流和击间过程(J过程),其上又叠加了M变化和K变化。

3.3.1 过零时间

过零时间是判定闪电类型的基础数据之一,一般认为首次回击几十到上百微秒后即可产生过零(负反冲),张其林对甘肃平凉地区的地闪进行分析后发现,负地闪首次回击的过零时间为66ms[11]。经统计17次(剔除一次特殊波形,过零时间5.51ms)闪电过零时间平均值40.45μs,时间区间为7.4~155.8μs。

3.3.2 连续电流过程

连续电流即回击后对地的连续放电过程,它会引起连续的缓慢的电场变化,并在放电通道内出现连续发光现象,超过40ms的连续电流称为长连续电流[6,10]。因没有相关设备,不能利用发光现象判别连续电流过程,只能通过电场的变化形态来确定。

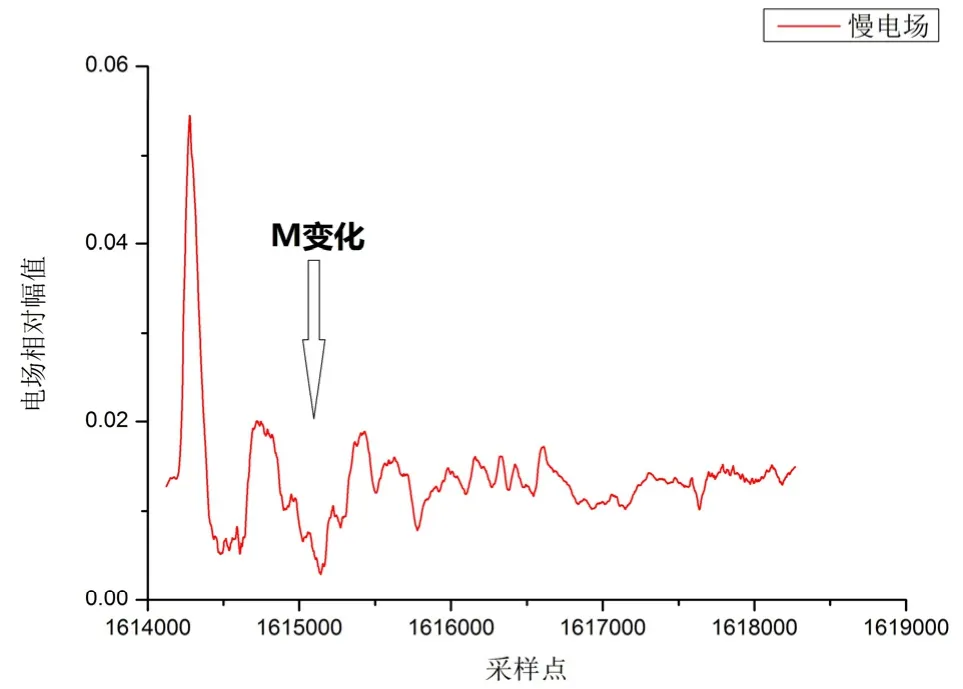

回击造成的电场变化是梯级变化,梯级变化后第一个突变部分作为连续电流的开始,在连续变化后第一个突变部分作为连续电流的结束,连续缓慢变化的电流产生的电场也将是连续缓慢的,且主要集中于几十赫兹以内的极低频和低频[10]。连续电流过程伴有明显的M变化和K变化,M变化是叠加在连续电流上的分量,一般认为M变化呈U[6]型或V型[10],两种变化都是电场先负向变化,然后快速正向变化。

由于仪器时间常数小,放电时间短,测量到的波形变化较剧烈,为了便于分析连续电流中的各种分量,我们将回击后的波形进行了处理(图5所示),回击后电场波形有较为对称的V型波形,其上叠加有小波形,我们称之为M变化,M分量是引起连续电流的必要条件[12],在M变化开始43ms后出现了快电场突出变化,即结束了连续电流过程。连续电流过程持续时间43ms。遗憾的是未能在18次闪电过程中监测到明显的K变化。

图5 回击后慢电场波形

4 总结与讨论

此文综合分析了18次闪电过程的电场变化,发现在18次闪电过程中,有15次负地闪,占比83.3%,3次正地闪,正负比例5:1。单回击波形9次,占比50%,多回击闪电9次,最多回击次数4次,平均回击次数1.78次。所有回击中,有2次回击的慢电场出现饱和状态,占比6.25%。

11次闪电出现了明显的预击穿过程,预击穿过程持续时间264ms。有6次闪电梯级先导有可识别的脉冲,平均持续时间781.4μs。慢前沿及快变化过程明显,慢前沿过程持续时间平均6.85μs,快变化2.388μs,过零时间平均40.45μs。

此次分析仅针对干扰波形较少的18次闪电,尚未对其余闪电进行详细分析,在今后的工作中,将继续积累数据,进一步揭示闪电电场的变化规律,为雷电防护技术的发展提供有力的支撑。

[1]郄秀书,余晔,张广庶,等.中川地区一次负地闪的起始过程研究[J].高原气象,1998,17(1):34-43.

[2]郄秀书,郭昌明,张翠华,等.地闪回击的微秒级辐射场特征及近地面连接过程分析[J].高原气象,1998,17(1):44-54.

[3]王东方,郄秀书,袁铁,等.利用快电场变化脉冲定位进行云闪初始放电过程的研究[J].气象学报,2009,67(1):165-174.

[4]刘恒毅,董万胜,王涛,等.闪电电场变化波形时域特征分析及放电类型识别[J].气象,2009,35(3):49-59.

[5]李鹏,郑毅,张义军.闪电瞬态电场信号波形去噪方法[J].强激光与粒子束,2007,19(12):2055-2059.

[6]王道洪.雷电与人工引雷[M].上海:上海交大出版社,2000:55.

[7]许维伟,李在光,祝宝友,等.基于不间断闪电波形采集的一次皖北雷暴负地闪特征观测[J].高原气象,2015,34(3):850-862.

[8]曹冬杰,郄秀书,段树,等.基于VHF辐射源短基线定位系统对闪电放电过程的研究[J].物理学报,2012,61(6):510-522.

[9]曹冬杰,田立言,肖瑾,等.闪电多参量高速大容量实时数据采集、显示和分析系统[J].高原气象,2011,3(2):518-524.

[10]郄秀书,张其林,袁铁,等.雷电物理学[M].北京:科学出版社,2012:48-88.

[11]张其林,郄秀书,王怀斌,等.高原雷暴地闪回击辐射场特征分析[J].中国电机工程学报,2003,23(9):94-98.

[12]Fisher R J,Schnetzer G,and et al.Parameters of Triggered Lighting Flashes in Florida and Alabama[J].J Geophys Res,1993,98:22887-22902.

P427.3

:B

:1005-0582(2016)04-0034-05

10.19513/j.cnki.issn1005-0582.2016.04.007

2016-10-10

山东省气象局青年科研基金项目(2016SDQN11)和山东省雷电防护技术中心自立课题(2016fl05)共同资助

李海雷(1982—),男,山东莱芜人,本科,工程师,主要从事雷电防护技术研究工作。