语言的主观性与主观化研究及其相关问题

——兼论主观化与语法化的关系

潘海峰

(同济大学 国际文化交流学院,上海 200092)

语言的主观性与主观化研究是近些年国际语言学界关注的热点,学界存在认识和语用两大研究取向。虽然从具体研究内容来看,两者存在相似之处,但因理论基础不同,两者的研究框架及对具体语言现象的阐释并不相同,甚至存在争议,学界缺乏系统梳理。本文在对两大研究取向进行梳理与述评的基础上,通过考察两种取向对同一语言现象的分析,剖析两者对语言主观性概念不同理解的根源,探究两者在语言主观化的形式鉴别上的争议焦点、对交互主观化的不同认识及由此引发的研究差异,考察主观化与语法化的关系,最后,归纳两种取向的相通之处及需要继续探讨的问题。

一、主观性

语言的主观性是指“说话人通过运用语言结构和其常规手段表达自我及说话人态度、信念的方式”。[1](P102)“从广义上说,主观性与话语中言者的自我表达、言者的立场与态度的表征(更通常来说是言者代理)有关,是语言中体现出来的‘言者印记’。”[2](P1)虽然一些学者(Bréal,1964;Benveniste,1971)很早就注意到语言具有主观性,但该现象并未引起广泛关注。随着功能主义各学派的兴起,“语义”成为研究者关注的焦点,里昂(Lyons)[3]将“主观性”这一意义的重要方面纳入语义研究的范畴,语言的主观性与主观化问题逐步成为研究热点。总的来看,自20世纪 90年代迄今,对语言的主观性与主观化的研究存在认知和语用两大取向,前者侧重共时研究,以兰盖克(Langacker)、哈根(Verhagen)等为代表;后者致力于历时考察,以特劳戈特(Traugott)等人的研究为代表。

1.认知取向

兰盖克[4]对语言主观性的理解是建立在认知语法框架内的,认为语言的主观性与语言使用者对客观情景概念化的方式有关,而概念化的方式又与语言使用者/观察者对客观情景的观察视角有关,因此,观察者的“视角”是一个表达式是否具有主观性的关键。具体包括两点:第一,视角是否引入“言语场景”;①第二,视角是否将观察者/概念者本身也编码为表达式的一部分。

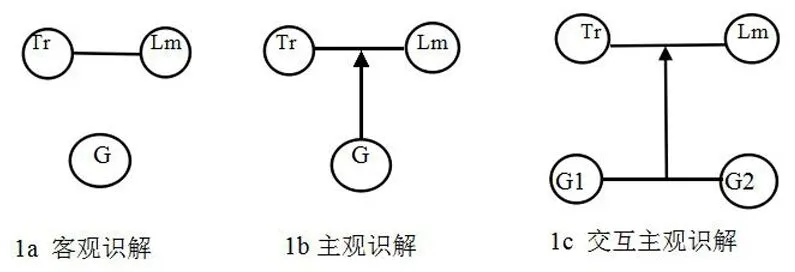

在概念化过程中,认知语法用“射体”和“陆标”来表征客观实体,其中“射体”表征为语言中的句法主语,“陆标”表征为句法宾语。如果“射体”是位移的实际发出者,“射体”与“陆标”之间的关系未引发言语场景,则该表达式是客观表述,如图1的1a;如果“射体”仅表征句法主语而未真正实施位移,则“射体”与“陆标”之间的关系就引发了言语场景,即概念者/观察者对客观情景进行了“心理扫描”(mentalscanning),从而成为位移的真正实施者,也就是说该表达式在句法主语之外还有一个“言者主语”,如图1的1b。[5]另外,即使引发了言语场景,对同一客观情景的不同句法表达,其主观性强弱也有差异,当概念者/观察者以其自身作为参照并将之编码为表达式的一部分时,该表达式的主观性就弱些;而当概念者为隐性时,表达式的主观性强。根据兰盖克的“视角”理论,下面例(1)从图1的1a到1c的主观性依次增强。

(1)1a:Vanessa jumped across thetable。(兰盖克[5](P17))(未引发言语场景)

1b:Vanessa was sitting across the table fromme。(同上)(以观察者为参照)

1c:Vanessa was sitting acrossthe table。(同上)(引发言语场景且其为隐性)

兰盖克对语言主观性的研究主要是探讨句法表征形式与概念识解方式之间的关系。荷兰认知语义学家哈根将兰盖克的“识解”概念和福科尼耶(Fauconnier)的“心理空间”概念结合起来,在主观性的基础上,提出了交互主观性的概念。具体说来,哈根[6](P7,P17~18)将兰盖克视作一个整体的“言语场景”具化为言语事件中的交际双方,如例(1)中的1c;他认为概念者对客观情景的“识解”方式、语义生成模式,在很大程度上源于交际双方的心理空间的交互协作。哈根将语言的主观性研究领域扩展至语篇,他的(交互)主观性研究涉及否定、限定补足结构和话语连接三个方面。

图1 语言的主客观性与识解方式

2.语用取向

语用取向的主观性研究以新格莱斯语用学(Horn,1984;Levinson,2000)和话语分析(Schiffrin,1987)为基础,该取向认为语言的主观性是直接从言——听双方的交际互动与修辞策略的运用中产生出来的一种语言的属性。[7](P24)此取向从话语和语言项目的选择角度界定主观性,认为言语交际中言者选择的不仅是交际内容,而且是如何表达交际内容,如什么成分充当句法主语、是否需要话题化、是现在时还是过去时等。语言的客观性与真值条件和信息结构相关联,而语言的主观性与交际意图及对这种意图的显性编码相关联。客观性和主观性是一个连续统,最客观的表达式具有如下特征:表达式是客观陈述,涉及最低限度的言—听双方的推理;事件结构中的所有参与者都在表层结构得到体现;词汇项对言者视角的关注程度最低。量原则(Q-heuristic)凸显。相反,最主观的表达式则涉及最大限度的言—听双方的推理,体现出如下特征:显性的空间、时间指示语;言者态度包括对命题的认知情态的显性标记;言者[7](P22~23)对所言内容的组织与调控(如语篇结构)的显性标记;关系原则(R-heuristic)凸显。

总之,该取向的研究是基于交际互动的,认为主观性是言者态度在话语编码中的显化,包括对话语或者命题的态度的显化和对话语结构及话语指示功能的态度的显化,具体体现在言者对话语主题或话题、时体、人称的选择,以及话语情态、话语标记、话语连接词的选择等上。

3.两种取向的区别

两种取向的理论框架不同,对相关语言现象的分析角度也就不同。认知取向是从言语场景的介入程度及介入方式角度研究语言的主观性;而语用取向则是从具体语境中以言者为中心的意义是否被显性编码的角度,考察语言的主观性。前者主要探讨句法结构形式、词汇项的句法位置与概念识解方式之间的关系,而后者则着重考察词汇项/结构项在特定语境中产生的推理意义是否被编码。

以两种取向对将来时标记be going to的分析为例来说明。两种取向都认为将来时标记be going to为主观性表达,但分析角度和方法不同。例如:

(2)An earthquake is going to destroy that town.(兰盖克[5](P23))(有一场地震将摧毁这座城市。)

认知取向将例(2)看作一个预言事件,这样整个事件就是在时间域而不是空间域里发生。但并不是主语“地震”通过某时间路径(go引发的),然后摧毁城市,因为地震(射体)和摧毁城市(界标事件)是同延的(coextensive);因此,go引发的是言者的心理扫描过程,其目的是定位不定式 to后的界标事件。也就是说,例(2)中将来时标记 be going to的意义是凸显了这样一种关系,即:将射体参与界标的过程定位于以言说时间为参照点开始的心理位移路径的末端(见图 2)。

图2 将来时标记be going to识解图

语义语用取向则认为例(2)的主观性体现在将言者对事件可能性的承诺的显性编码。编码过程涉及转喻和语用重新分析,首先,在一定句法环境中,句中主语与 be going to后目的从句的关系更为密切,句中宾语是目的从句的附加语,句中 be going to结构被动降级,相应地,其表示将来的语境推理意义被临时提升。例如:

(3)This unhappy soul was going to be brought into hell ……(特劳戈特[8](P34))

像例(3)中be going to表示将来时间的推理意义是临时会话含义,直到像例(4)中go表示运动的意义与语境(satupon)不相容,表示将来时间的意义就成为 be going to的一般会话含义。例如:

(4)The council sat upon it, and were going to order a search of all the houses about the town。(特劳戈特[8](P35))

当go的运动及方向义与句中主语或动词完全不相容,如句中主语是无生命名词或者句中动词是心理动词时,be going to完全演变成将来时标记,如例(2)。这一演变既是be going to的主观化过程,又是其语法化过程。可见,与认知取向不同,语用取向更关注主观性意义的形成过程,即意义的主观化过程。

二、主观化

“主观化是指语言为实现主观性而采用相关结构或策略的过程及语言自我进化的过程。”[2](P1)主观化既可以指语言结构的共时变异,即一个时期的说话人采用什么样的结构和形式来表现主观性;也可以指语言的历时演变,即表现主观性的结构或形式是如何经历不同时期或阶段演变而来的。[9](P268)

1.共时主观化与历时主观化

首先来看共时主观化。

认知取向将主观化定义为实体(Tr)与实体(Lm)之间的关系从客观轴调整到主观轴,[5](P16)并以言语场景是否参与“射体—陆标”的关系作为语言主观化研究的基点。随着概念化主体与被概念化实体之间关系的调整,作为概念化表征的语言的结构形式或组织形式也会做出相应调整。语言表达中,言语场景通常作用于名词性短语(nominals)或限定小句(nounphrases),前者体现在冠词、指示词、量化词及一些修饰限定结构的选择上,后者体现在时、体、情态等方面。认知取向从对客观情景的识解类型角度研究上述领域中语言的主观化现象,关注事件结构和与之相关的论元结构的形成过程,比如否定性结构、限定补足结构,及特殊句式如 WH-移位的概念识解、句法配列与其主观化的关系问题。[6][10]

总之,认知取向主要是从共时变异角度来研究语言主观化的。兰盖克[5][11]认为主观化程度不同,相应的句法表征也不同。哈根[6][12]认为除了语义和形式的改变,主观化还涉及语言表达功能的变化。

其次来看历时主观化。

特劳戈特[13](P35)认为主观化是言者对命题(或所言内容)的信念或态度逐渐增强的语用语义过程。该取向从语义—语用互动角度探析言者的主观信念和态度在话语中显化的过程,或者说语言中用来表达主观性的成分由客观意义被逐步编码成主观意义的过程。

该取向认为主观化主要源于转喻和推理,交际中,言者利用召请推理而表达的创新性意义被听者接受并理解,就形成了在线性质的话语例意义(utterance-tokenmeaning)。该意义逐渐晶化(crystallized)成为一定语境中的优先意义,即话语型意义(utterance-typemeaning)。话语型意义进一步固化并成为特定语境中的唯一意义,新的编码意义(new codedmeaning)产生,一个词汇项或结构项的主观化过程完成,新的主观性意义形成。

语用取向将主观化视为一种历时的语义演变过程,认为主观化是语义演变的主要类型。虽然很难预言每一个意义主观性演变发生的具体时刻和具体语境,但语义主观化是一种强烈的倾向,呈现出如下演变趋势:其一,意义基于对外部情景的描述>意义基于对内部(评价/感知/认知)情景的描述。其二,意义基于对外部/内部情景的描述>意义基于篇章功能和元语立场。其三,意义越来越基于言者对命题的主观信念或态度。[13](P34~35)

2.主观化的形式鉴别

认知派认为语言表征中言语事件介入的程度不同、介入的方式不同,相应的句法配列方式也不同。此取向注重将对词汇项或结构项的主观性意义的解读与其句法表征(位置、句序等)及其功能(包括语篇功能)结合起来研究。比如英语中形容词可以做前置修饰语、后置修饰语或表语,同一形容词居于这三个位置上时,其主观化程度是不同的,这反映了言者的不同识解角度。[14](P209~240)

语用取向认为主观化是语义演变的强烈倾向,引发词汇项/结构项主观化的动因是其周边语境(ambient)及言—听双方的交际互动。无可否认,周边语境与交际互动等概念都具有一定的模糊性。语用取向也致力于探寻能够作为词汇项/结构项主观化证据的可识别的语境类型,考察主要集中于主语的人称、及物性、语义敏感极三方面,但这些考察多基于个案,且各自关联因素也不同,因此,这些基于多变量的分析得出的结论也不尽相同,在多大程度上具有参考性还有待确定。[15](P56-59)

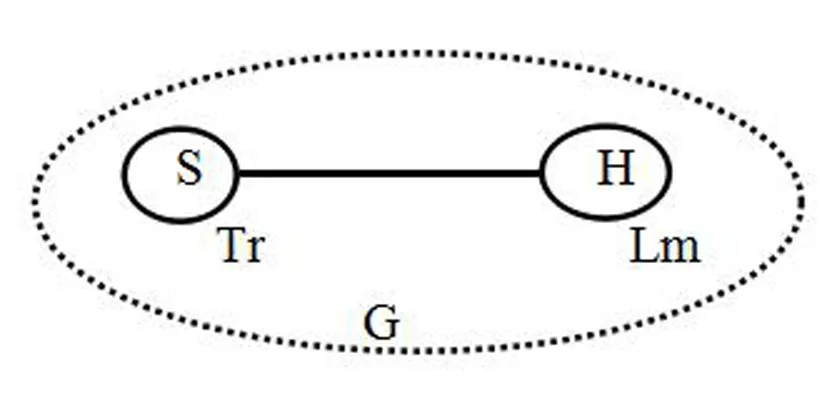

以施为动词 promise为例说明两种取向在探讨主观化及其形式鉴别方面的差异。兰盖克[5](P11)认为 promise具有施为性用法的原因在于言语场景本身被置于台上并成为限定小句,此时言语场景与侧面(profile)一致,主观性和客观性的不对称被消除,言者—听者互动的内容被指定为施为小句(见图3)。例如:

图3 施为动词promise识解图

(5)I promise you that it will never happen again.(同上)

哈根[12]认为 promise在第三人称主语句中的施为用法与其在名词主语或形式主语句中的评价用法的根本差别在于,后者的主观化程度更高。他认为前者是主语在台上且作为以言行事行为的参照点,而后者则体现了概念者对主语的评价;体现在句子结构方式上,就是前者的 promise表示了一个独立的概念(动作/过程),构建了一个“及物性事件图式”结构,而后者并未构建一个独立的概念,而是与后面的补足语结合在一起形成整个句子的述语,整个句子是“主题—述题”结构。例如:

(6)He promised to defend the constitution.(哈根[12](P104)) X→ Y→ Z

(7)The debate promises to be exciting.(同上) X→Y

例(6)中,动词promise和主语直接关联,整个句子的意义从左到右依次展开。而例(7)中,主语没有承担承诺的角色,而是系表结构的主题。

与认知派重在分析promise主观化程度引起句子结构方式的改变不同,语用派则从历时角度考察其由一般动词到施为动词、再到其他用法的语义演变,并认为由于语境不同,promise经历了两条不同的主观化路径,具体如下:[7](P204~214)

起源于拉丁语的promise,最早只是空间动词的过去分词形式,后来在宗教语境中表示“发誓”的意义,常用于第三人称过去时中。当其使用语境泛化至第一人称现在时,就有可能被用作施为动词,体现言者将被言世界与所言内容匹配的权威性,如例(5)。在施为用法的基础上进一步形成认知插入语I promise you,体现言者对所言内容的确信程度,同时也反映出言者意识到听者对其所言内容的怀疑,即认知插入语I promise you的形成同时涉及交互主观化过程。

在第三人称主语语境中,promise由后面加NP宾语(如 you)的及物动词泛化为后加be(come)动词不定式,而当其主语也泛化至无生命 NP时,就引申出“预兆/预期”的意义,这一新意义是未来导向的,言者认为命题事件很可能在将来发生,体现言者对未来的信念。在这一语境中,promise的主语降级为主题,而其本身则提升为一个认知动词,如例(7)。promise的语义演变过程如图4:

图4 promise的语义主观化过程

虽然语用取向在探寻语义主观化的结构基础(引发主观化的句法环境的鉴定)方面得出的结论的适用范围还有待跨结构、跨语言的验证,[15](P61)但该取向在词汇项/结构项的句法位置与主观化的关系方面似乎达成共识,即主观化程度越高,位置越靠外围。一般说来,VO语言中,主观化程度越高的词汇项/结构项越靠左,OV语言则相反。但到底是主观化程度高引发位置外移,还是位置外移引发主观化程度高,值得进一步讨论。

另外,有学者曾尝试用句法标准来鉴定主观性等级。[16]他们将两种取向融合在一起,以言者参与话语的不同方式将主观性界定为语用主观性和语义主观性两个梯度,前者指言者的概念化过程,后者又分为描述言者内在的概念主观性(以态度形容词为例)和显示言者位置的人际主观性(以因果连词为例)。这种界定的适用程度和范围都需要进一步考察。

3.交互主观(性)化的界定

哈根[6](P6~7)认为言语场景本质上是“公共场景”,包括两个概念主体及彼此之间的共享知识。言语事件中第一主体负责话语组织,第二主体则以特定的方式解读话语(见图1的1c),②语言的交互主观性就是人类的这种认知协调能力在日常语言交际中的反映;而交互主观化就是话语交际过程中概念主体之间通过话语对一些概念客体不断进行认知协调的过程。认知协调对言者而言,是试图影响别人的想法、态度、甚至行为;对听者而言,是认识到言者所施影响并决定接受与否。因此,语言运用绝不仅仅是信息交换(informative),还包括交际双方的言辩(argumentative),即在信息层之上还有修辞层。宽泛地说,言语交际就是第一个概念主体邀请第二个概念主体共同对概念客体进行概念化,并进而更新公共场景。

可见,对认知取向而言,从主观化到交互主观化,研究视角和研究内容都发生了变化,研究视角从主客体之间扩展至概念主体之间,研究内容从句法扩展至语篇。哈根的交互主观性/化概念的引入,能对语义语法研究中的一些难题如双重否定、限定补足结构和话语连接语等进行重新解释。

语用取向则将交互主观性界定为言者用明确的语言形式表达对听者“自我”的关注,这种关注既体现在认知方面(关注听者对所言内容可能表现出的态度),更多的是体现在社会意义方面(关注与听者的社会立场和身份相关的“自我形象”或“面子”)。[17](P128)语用取向认为最具交互主观性的表达具有如下特征:显性的社会指示语;能体现言者对听者关注的显性标记,如模糊限制语、礼貌标记和尊称等;R原则凸显。从历时来看,交互主观性意义产生于主观性意义,这是因为主观性意义是言者对语用中产生意义的重新编码,体现了言者对言语内容的观点与态度及对言语事件的调控。而言者对言语事件的调控也可能体现在对言语事件参与者的关注,言者将体现这种关注的意义重新编码,就产生了交互主观性意义。编码过程就是交互主观化,因此,交互主观化是主观化的进一步发展并从属于主观化。

综上分析,两种取向对语言交互主观性(化)的理解存在差异,认知取向强调言听双方在公共场景下的认知协调;而语用取向则更关注言听双方的情感及社交表达的需要。③与主观化一样,语用取向对交互主观化的形式鉴定也比较模糊。下面通过对话语标记well的分析来说明两者的差异,请看例(8):

(8) A: Do you think our son will pass his courses this term?

B: Well, he passed them in theautumn term.(哈根[6](P12))

两种取向都同意例(8)中的well具有连贯语篇的作用,但分析方法不同。认知取向认为例(8)中连接词well具有交互主观性,具体来说,B的话语引发了双方的共享知识模型,激起听者推理出结论——如果通过了一次考试,那很有可能通过另外一次类似的考试。因此,B的回答是连贯的,原则上是积极的。交际中,听者不将话语作为识解客体概念化方式的指令,而是作为一个参与推理并得出结论的指令,即交谈对象不仅是关注客体,而且是理解言者的“暗示”,双方成功建立认知协调。[6](P12)

语用派则认为例(8)中“well”是作用于人际层面的限定词(qualifier),其作用是当交际中应答的一方给不了明确答案或者提供不了所需求的信息时,用well引起连贯。[18](P94)语用派并没有明确指出此种用法的well具有交互主观性,因为,他们认为“只有当它发展出强势定位于听/读者面子的意义时”,[7](P176)才具有交互主观性。也就是说,只有well作为面子威胁的缓和语(face-threat mitigator)时,它才是完全基于听者的,才是真正交互主观性的。

三、主观化与语法化关系

兰盖克将主观化界定为概念表征中言语场景的介入,而同时他又认为“只有语法化的要素(与词汇相对)才能真正表征言语场景的介入”。[5](P12~13)因此,主观化和语法化关系密切,主观化常发生在语法化中,语法化要素借此由其词汇源演变而来。认知语法的一个基本原则是所有的语法单位都有某种概念输入,因此,词汇项和语法项之间是一个连续统,某个元素一旦开始语法化,就会继续沿着这一连续统演变,而不是离散地从一个成分跳到另一个;演变过程涉及语义衰减(attenuation),语义弱化与语法化既不相互排斥又无明显差异,它们常与表达的规约化相伴产生。④认知取向重在探讨主观化与语法化的一致性,而未注意到两者的区别,更未将两者做出区分。

虽然特劳戈特是第一个将主观化与语法化结合起来研究的学者,但她坚持认为主观化和语法化是两个各自独立的过程。她认为语法化中的主观化是语言中一个能表现言者对所言内容的信念与态度的可识别的语法成分的发展。这是一个梯度现象,即一些最初表达具体的、词汇的和客观意义的形式或结构,因在局部句法环境中的反复使用,渐增了抽象的、语用的意义,逐渐具有了人际的、基于言者的功能。[8](P32)虽然主观化也包括词汇意义的演变,但特劳戈特认为主观化更可能发生在语法化而不是词汇化中,很可能是因为语法化的定义涉及言者视角,例如:论元结构(谁对谁做什么),时(命题与言说时间或另一命题的时制关系如何),体(观察点位置继续与否),情态和语气(情况是否与言者信念相关),人称和指示(被识解实体相同与否),组织结构(哪部分被充当主题或焦点),连接和话语标记(话语是如何彼此连接的)。

在特劳戈特看来,虽然主观化与语法化关系密切,但两者并不像科尼利(Cornillie)[19](P52)所认为的是蕴含关系。⑤主观化和语法化是两个各自独立的过程,是语法的各种相关功能将它们联系在一起。[15](P29)⑥

1.语法化中的主观化

从共时来看,语法是从不同的视角出发组织信息的手段,具体说是用来强调、突出、淡化、弱化某些信息的手段。这些手段由不同程度的粒化(granularity)组成,即“词组或词—非粘着成分—粘着成分”。[20](P40)从历时来看这些成分很可能存在“词组或词>非粘着成分>粘着成分”的演化过程。这一过程就是语法化,具体可以描述为词汇项或结构项由于频繁在特定的局部语境中的使用而被重新分析为具有新的语法功能;并且,“语法化一旦开始可能会出现再度语法化”。[21](P18)而主观化是言者为了达成交际目的,不断地从表达具体、客观意义的词汇领域征收(recruited)新的意义,⑦并且从言者或言语事件角度来识解而形成新形式的过程,因此,主观化可能涉及各个领域的语法化。具体实例如:

其一,从动词结构演化而来的话语小品词(discourse particles)。以let’s为例,英语中表示劝慰性的小品词let’s是由表示祈使性动宾结构的Let us演变而来的,演变后let’s的主观性更强,这与主语重置(realignment)——从句法主语到言者主语有关。演变前的动词性结构的主语是听者,言者被识解为动词let的宾语,可以说“Let us go, will you?”;演变后的let’s结构中,言者和听者一起构成let主语,可以说“Let’s go, shall we?”其他类似演变如I think、be going to等,前者中第一人称“我”失去指称特征,仅用作视角的起点;后者中动作的感知者/体验者是言者本身。总之,动词结构向话语小品词的演变都体现了言者视角。

其二,连接词(connective)。历时来看,几乎所有连接小句的语法标记都是从具有客观意义的词汇/结构演变来的。例如并列和主从结构的连接词通常都起源于状语结构(如while由时间名词演变为时间连接词并进一步演变为让步连接词)。

其三,立场副词(Stance adverbs)。英语中所有的立场副词如actually、generally、really等都经历了相同的演化历程,都是从方式副词到认知情态——言者关于事情的真实性或情况的真实程度[22](P76)的判断标准的重新编码。这些副词都具有将言者评价的重要性预先告知听者的功能。

其四,程度副词/修饰词(degree modifiers)。英语中的程度副词如very、pretty、awfully等都是从方式副词演化而来的,都具有表明言者对所选定词项的指称规范的评估功能。[8](P44)还有一些如kind of、sort of、a bit of等起源于N-PP结构的程度修饰词,也具有相同的话语功能。

从上述几例可以看出,语法化中的主观化不局限于一个维度,而是表现在互相联系的多个方面:由命题功能变为言谈功能;由客观意义变为主观意义;由非认识情态变为认识情态;由非句子主语变为句子主语;由句子主语变为言者主语;由自由形式变为黏着形式。[8](P48)

2.主观化与语法化的不同之处

尽管主观化涉及语法化的各个领域,但语法化不蕴含主观化。

首先,并不是所有的语法化都涉及同等程度的主观化,有些语法化过程可能涉及很少或根本不涉及主观化。特劳戈特[15](P40)认为主观化更可能发生在初次语法化阶段(从词汇 /结构项到语法项),而不是二次语法化阶段。这是因为在初次语法化的语义化和语法元素重新分析之前,通常都涉及特定语境中语用推理的强化或固化;而进一步语法化常涉及自动化的结构发展(特别是在曲折形式中)。⑧也就是说,选择越少,自由度越低,主观化发生的可能性越小。

其次,因为语法化涉及语义、句法、形态甚至语音等各方互动,因此去语法化的例证比较容易发现,如从附缀形式重新回到自由形式等;而主观化则只涉及语义与功能的演变,因此是否存在真正的去主观化现象还有待进一步考证;甚至还存在一些形式上去语法化而主观化却增强的例证,如松本(Matsumoto,1988)的研究。

再次,不仅语法化不蕴含主观化,主观化也不蕴含语法化。例如言语行为动词以言行事用法的产生,日语中一些早期具有冒犯意味的词汇项发展出礼貌用法等,都是语义(交互)主观化演变,却都没有涉及语法化过程。

四、余论

尽管理论基础和研究框架不同,但认知和语用两大取向在语言的主观化问题上也存在相通之处:

第一,两者都认同主观化程度的高低与语言编码形式的多少有关,主观化程度越低,语言的编码形式越多。认知取向认为若概念者自身被编码为表达式的一部分,则该表达式主观化程度低。语用取向认为事件结构中的参与者在表层结构中体现的越多(推理越少),则主观化程度越低。反之,主观化程度越高,相应的语言表达形式就越少。认知取向认为主观化是“语言要素基于特定的结构目的而系统地发展成为相对较小的对照性成员”;[5](P16)语用取向认为最具主观性的表达是 R原则⑨凸显。

第二,特劳戈特认为主观化是一种语义演变,而 兰盖克也赞同主观化是语义延伸的一种重要类型,是从词汇项发展为语法项的重要因素。[5](P5)

第三,尽管两种取向对语言交互主观性/化的理解不同,甚至存在争议,但两者都认为交互主观性(化)是人际的,来源于言一听双方的交际互动。两种取向对交互主观性的界定中都包含言者对听者的关注,并且都承认交互主观性(化)蕴含主观性(化)。

第四,两种取向的研究领域都涉及情态、连接、修饰语和限定语等,甚至从不同角度解释同一语言现象,如提升结构 be going to、施为动词 promise等。认知取向重在共时解释,语用取向重在历时考察,两者相互促进。

主观化和语法化是两个各自独立的过程,前者重在概念语义的变化,后者侧重结构形式的发展,但语言是意义形式的结合体,两者必有交叉。在两者关系问题上,还需要更多的例证,需要更多语言事实的发掘、描写和分析。汉语的语素是形音义三位一体的,在语义演变过程中,汉字本身的语义积淀还一直会影响其功能和用法,并且汉语的词类没有显著的形态特征,这些特点都可能为主观化与语法化关系的研究带来新的突破。

总之,从上述对国外语言主观性和主观化研究现状的梳理可以看出,虽然在某些方面还存在争议,但国外这方面的研究已取得较大进展,既有宏观的理论构建,又有中观层面语言领域和范畴的探索,更有微观上对具体个案的考察。目前,汉语学界已有学者致力于汉语主观性与主观化的研究,其亮点是对汉语“量范畴”主观性表达的考察与分析,这一领域在国外尚不多见,具有一定的开创性意义。但从整体来看,汉语的主观性与主观化研究主要集中于具体个案的考察,或者直接拿国外理论与成果来分析汉语现象;与世界其他语言相比,汉语在主观性与主观化上存在哪些自身特点,还需要系统挖掘和理论提升。

注释:

①兰盖克为了解释主观化引入“言语场景”(ground)的概念,言语场景包括概念主体/者及其认知语境。

②在典型的面对面交谈中,这两个角色由言者和听者充当。

③其他对交互主观性的研究还包括纳茨(Nuyts,2001,2005)和菲茨莫里斯(Fitzmaurice,2004)。前者将主观性和交互主观性分别界定为“言者提出对所言内容负完全责任”和“言者表明将与更多人(包括听者)分享所言内容”,这种界定一方面模糊了交互主观性与客观性之间的界限,另一方面对交互主观性与主观性关系的理解也与两种取向不同。后者认为在交互主观性之后还有一步“互动性”——从对听者的关注转向保持交际顺利进行。但因为没有新的编码意义形成,所以“互动性”的界定还是单纯语用的。

④兰盖克认为意义衰减(attenuation)的过程并不是变得最终没有意义(meaningless),而是客观性的意义逐渐消失了,只留下原本就固有的主观性的意义。

⑤科尼利(Cornillie)认为“语法化和语用强化的结合过程,关键是向基于言者视角的语言表达的转换,特别是它蕴含主观化”。

⑥在与她本人的一次面谈中,特劳戈特重申了此观点:“语法化过程中会涉及主观化,但并不意味着语法化蕴含主观化,语法化不等于主观化,主观化也不等于语法化,可能有人不赞同,但我还是坚持认为主观化在语法化之中(in grammaticalization)或之上(ongrammaticalization)。”(2014年 5月 19日)

⑦这种征收(recruited)绝不是任意的,首先要具备让形式的原义和推理义能够并存的特定上下文语境。

⑧这一说法的普遍性还有待进一步考察。在印欧语中,语法化发展到最后阶段,许多虚化成分往往成为形态成分。而汉语的情况却复杂得多,在汉语中很多虚词进一步语法化过程中,主观化都起到重要作用。

⑨霍恩(1984)的R原则是基于言者的交际规则,要求不说不必要的话。

[1] Lyons,J. Deixis and subjectivity: Loquor,ergo sun?[A]. R. J. Jarvella & W. Klein(eds.) Speech,Place,and Action:Studies in Deixis and RelatedTopics[C]. Chichester/NewYork:Wiley,1982:101-124.

[2] Finegan,E. Subjectivity and subjectivisation:An introduction[A]. Stein & Wright(eds.) Subjectivity and Subjectivisation[C].Cambridge:Cambridge University Press,1995:1-15.

[3] Lyons, J. Samantic.2Vols[M]. Cambridge:Cambridge University Press,1977.

[4] Langacker, R W. Observations and speculations on subjectivity[A]. J.Haiman(ed.). Iconicity in Syntax[C]. Amsterdam and Philadelphia:John Benjamins,1985:105-150.

[5] Langacker, R W. Subjectification[J]. Cognitive Linguistics 1990,(1):5-38.

[6] Verhagen,A. Constructions of Intersubjectivity: Discourse, Syntaxand Congition[M]. Oxford:Oxford University Press,2005.

[7] Traugott, E C, and Dasher, R B. RegularityinSemanticChange[M]. Cambridge:Cambridge University Press,2002.

[8] Traugott, E C. Subjectification in grammaticalisation[A]. Stein, D, and Wright, S (eds.). Subjectivity and Subjectivisation[C]. Cambridge:Cambridge University Press, 1995:31-54.

[9] 沈家煊.语言的 “主观性 ”和“主观化”[J].外语教学与研究, 2001,(4): 268-275.

[10] Athanasiadou, A, Canakis,C, and Cornillie,B. Subjectification:Various Paths to Subjectivity [C]. Berlin/New York:Mouton de Gruyter,2006.

[11] Langacker, R W. Subjectification,grammaticization and conceptual archetypes[A]. Athanasiadou, A, Canakis,C, and Cornillie, B(eds.).Berlin/NewYork:Mouton deGruyter,2006:17-40.

[12] Verhagen A. Subjectification, syntax, and communication[A]. Stein, D and Wright, S(eds.). Subjectivity and Subjectivisation[C].Cambridge: Cambridge University, 1995:103-129.

[13] Traugott, E C. On the rise of epistemic meanings in English: An example of subjectification in semantic change[J]. Language,1989,(57):33-65.

[14] Athanasiadou, A. Adjectives and Subjectivity[A]. Athanasiadou A, Canakis,C, and Cornillie, B(eds.). Berlin/ New York:Mouton de Gruyter,2006:209-240.

[15] Traugott, E C. (inter)subjectivity and (inter)subjectification: Areassessment[A]. Davidse, K, Vandelanotte, L, And Cuyckens, H(eds.). Subjectification, Intersubjectification and Grammaticalization[C]. Berlin: Mouton de Gruyter,2010:29-71.

[16] De Smet, Hand Verstraete, J C. Coming to terms withsubjectivity[J]. Cognitive Linguistics, 2006,(17):365-392.

[17] Traugott, E C.From subjectification to intersubjectification[A]. Raymond Hickey(ed). Motives for Language Change[C]. Cambridge,UK: Cambridge UniversityPress, 2003:124-139.

[18] Jucker, A H. The discourse marker wellinthe history of English[J].English Language and Linguistics, 1997,(1):91-110.

[19] Cornillie, B E. Evidentiality and Epistemic Modality in Spanish(Semi-)Auxiliaries: A Functional-pragmatic and Cognitive-Linguistic Account[D]. Dissertation, KatholiekeUniversiteit Leuven,2004.

[20] Bybee, J, Perkins, R, and Pagliuca, W.The Evolution of Grammar-Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World[M]. Chicago :The University ofChicago Press,1994.

[21] Hopper, Pand, Traugott, E C. Grammaticalization(2nd)[M].Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

[22] Powell, M J. The systematic development of correlated interpersonal and metalinguistic uses in stance adverbs[J]. Cognitive Linguistics,1992,(3):75-110.

- 上海师范大学学报(哲学社会科学版)的其它文章

- 宋代乳母与妾的区别及联系

- 高等教育供给侧改革与经济增长

- 区域生态—经济—社会协调发展的系统学分析

- 汉语虚词的再思考