消息

陈勃和《大众摄影》

佟树珩

2015年12月20日,陈勃先生因突发心梗,在黄山与世长辞。

本刊特邀原《大众摄影》杂志主编佟树珩先生撰写此文,以为追忆。

自老领导陈勃同志病逝于黄山,我强忍悲痛中,绵绵思绪从未扯断。回想他与《大众摄影》的关系,仅就创刊初期对《大众摄影》的关爱,就让我感叹不已。

刊物创刊号上选用了陈勃同志1958年夏在十三陵水库工地拍摄的老摄影家薛子江、杨子颐进行创作的照片,前景是两位聚精会神的拍摄者,背景是宏大而沸腾的工地建设场景,对于广大读者来说,很有深意。回答了摄影初学者面对祖国日新月异的变化,应该拍什么、如何拍的问题。

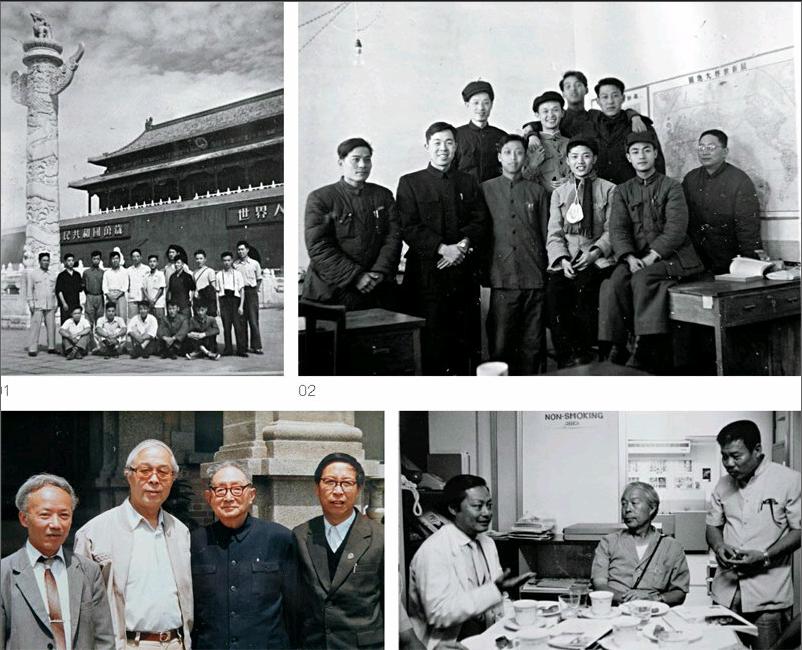

刊物筹备和创刊初期,急需解决办公地址问题,细心的读者会发现,第一、二期是在临时办公的“北京王府井大街12号”,直到第三期才改为“北京东城无量大人胡同24号”,这是因为陈勃做为中国摄影学会驻会专职副秘书长,经过奔波才最终解决了会址的结果。刊物正式出版后,更需尽快解决编辑人员紧缺问题,他得知当年工人出版社撤销,人员去向正在变动,经过努力,将曹必荑分配到《大众摄影》担任技术编辑,此前筹备期间,袁毅平和马椿年同志也是他分别从《人民日报》和《工人日报》摄影组引荐而来。以上三人都有从事摄影记者或画刊编辑工作的丰富经验。不仅如此,从创刊到休刊的两年中,陈勃在百忙中为《大众摄影》提供了多幅优秀代表作品,(如《冒雨奋战》、《新中国第一位乒乓球男子单打世界冠军容国团》等)和多篇有价值的好文章(如《只有名贵的相机才能拍出好照片吗?》、《我们摄影界的一件大喜事——记巨型“中国”画册的出版》、《访问匈牙利散记》等)。

“文革”后,《大众摄影》复刊,他虽然早已离开中国摄影家协会原有的领导岗位,但对《大众摄影》依然怀有一片深情。1986年他率中国摄影家代表团出访泰国,我做为团员之一与他朝夕相处半月之久,他不仅关心我调《大众摄影》担任主编后的工作情况,还特别建议我要认真对待这次出访活动,好好了解泰国摄影界方方面面的各种情况,回去写篇章介绍给国内广大读者。受他之托,回国后我虽然不慎腿伤,术后养病在床,仍完成了《访泰见闻》一文,在《大众摄影》发表。对于他的鼓励和教诲我会终生难忘。

其实他何止对《大众摄影》如此关爱,由于他一生甘于奉献摄影事业,早已情系摄影大众,1959年由他所著的《简明摄影知识》小册子,经上海人民美术出版社出版发行,此后几年中15次印刷,共累计200多万册,是极好的佐证,也足以说明他对普及摄影知识的重视。

陈勃同志走了,但他对新中国摄影事业的贡献将会永久留在广大摄影朋友的心中。

2016.1.7匆草于寓所

创刊号封面照片的故事

1958年7月,《大众摄影》创刊了,这是继《中国摄影》之后,中国摄影学会(中国摄影家协会前身)创办的第二本摄影杂志。当年我拍摄的两位摄影家在十三陵工地创作的照片,发表在创刊号的封面上。当时学会的驻会干部很少,秘书长吴群兼管《大众摄影》。有一天他找我商量创刊号的稿件和封面问题,想看看我刚刚在十三陵拍摄的照片。在翻阅中,他看了许多修水库场景和毛主席、周总理视察工地等照片,忽然间他发现了摄影家薛子江和杨子颐在工地拍照的小样片,他一边端详一边说:这张用作封面比较合适。薛子江是来自香港,开电梯出身的摄影家;杨子颐是来自上海,与吴寅伯齐名并与郎静山有交谊的,且两位都属有名望者(其时大约50岁左右)。他们下到基层面向大众搞创作,符合办刊宗旨,也切题。之后他又慎重地将此照片送石少华主席和常务理事会审定。

用摄影家照片作封面,这在建国后办的摄影杂志中还是头一回。

(节选自《人众摄影》杂志创刊50周丛书《与君同行》)