19世纪下半叶康藏天主教士的天花接种与藏文编篡

赵艾东

★康藏研究★

19世纪下半叶康藏天主教士的天花接种与藏文编篡

赵艾东

【摘要】19世纪下半叶巴黎外方传教会的天主教士出于宣教目的及对康藏自然与社会环境的适应,在康藏地区开展了天花人痘接种并边学藏语边编撰了《藏文-拉丁文-法文词典》、藏文圣歌谱本等书籍。前者是对康藏地区卫生防疫的最早贡献,后者在客观上促进了康藏地区的文化互动。这就为我们研究近代康藏史与康藏地区的文化互动提供了新的史料和视角。

【关键词 】康藏;天主教士;天花;人痘;藏文

The Practice of Inoculation and the Compiling of Tibetan Books by the Catholic Missionaries in Eastern Tibet & Khams in the Second Half of the 19th Century

Zhao Aidong

【Abstract】The M. E. P. Missionaries practiced the inoculation against smallpox and compiled Dictionnaire Tibétain-Latin-Français, Chants Religieux Tibétains and other Tibetan books while learning the Tibetan language in Khams in the second half of the 19th century. Although they did these for the purposes of evangelism and their adaptation to the local natural and social environments, they had made an early contribution to local sanitation and epidemic prevention and promoted cultural interaction in Eastern Tibet to a certain extent. Their activities offer us with fresh source materials and perspectives for the studies of modern Tibetan history of Khams and of local cultural interaction.

【Key words】Eastern Tibet & Khams; Catholic missionaries; smallpox; inoculation; the Tibetan language

近代最早进入康藏地区的西方人是法国天主教士,其活动始于1846年。至19世纪末,长期生活在康藏的西方人主要是巴黎外方传教会(Missions Etrangères de Paris, M. E. P., 1659年成立于巴黎)的天主教士。基督新教传教士1897年始在康藏打箭炉设传教点。因而,天主教士是该时期康藏百姓接触的主要西方人。国内有关康藏天主教士教案的史料和研究颇为丰富,而有关其医疗和编著等活动的研究甚少,主要有胡晓、[1]潘小松[2]、孙晨荟[3]等学者的论著。文章主要据档案、论著等史料,探讨19世纪下半叶在康藏处于困境中的天主教士为开拓其活动和适应康藏地区,在天花接种与藏文编译、编著等方面的活动及其与康藏社会的互动和影响。这一探讨对全面、深入地研究近代西方人在康藏的活动和康藏史具有一定的学术价值。

一、19世纪下半叶天主教士在康藏地区的困境

19世纪下半叶,天主教士在康藏活动的范围主要在云南茨菇、阿墩子(今德钦)、维西、察瓦博木噶、江卡和盐井(今芒康)、察木多(今昌都)、巴塘、泸定等地。天主教士在康藏面临的极大困难主要表现在以下三个方面:

一是极为艰苦的生活和自然条件。1889-1890年英国博物学家普拉特(A. E. Pratt)两次在打箭炉(康定)的考察,亲眼目睹了主教毕天荣等四位神父的艰苦生活,指出所有天主教士“除住房比当地人整洁和稍好外”,生活方式与当地汉藏居民无差异。[4]他们也常常遭受疾病和时疫的困扰,部分人病死于康藏或因病离开康藏后身体逐渐衰弱而病逝。譬如,第一个进入康藏的巴黎外方会传教士罗启桢(Charles R. A. Renou)1863年病逝于江卡,是在康藏去世的第一个传教士*20世纪初美国传教士在江卡发现并拍摄下了罗启桢的坟墓,照片参见:Aidong Zhao(赵艾东)and Xiaoling Zhu(朱晓陵), Far, Far Away in Remote Eastern Tibet: The Story of the American Doctor Albert Shelton and His Colleagues from the Disciples of Christ 1903-1950, St. Louis, USA: Lucas Park Books, 2014。。肖法日(Jean C. Fage)1854入藏,1888年死于云南。杜多明(Jacques Thomine-Desmazures)在康藏年迈多病,只得返回汉地,后于1869年去世。古特尔(Jean Baptiste Goutelle 于1895年病逝于维西。毕天祥(César Alexandre Biet) 在康藏患病后前往香港疗养,于1891年病逝。吴依容(Jean B. Houillon)1869年因病返法。丁硕卧(又名丁德安Joseph M. Chauveau)1865年底抵达打箭炉任主教,1877年底病逝于当地。何昂(Louis P. Carreau)1883年去世于打箭炉。白义思(Marie B. A. Couroux)1894年病死于盐井。[5]

二是康藏部分人群的敌视。该时期天主教士与地方常有摩擦,其活动也常受社会各方监视,*譬如,参见西藏自治区档案馆档案“芒康头人就一名外国人在巴塘地区定居并放债要百姓用小孩、土地、房屋抵债等情给三大寺的呈文(1件)”、“巴塘土司关于正在奏令继续阻止外国人进藏,但因法国人持有皇帝的路照,故无法阻挡事给达赖的报告(1张)”。所发生的数次教案也集中针对天主教士。最为典型的是发生在巴塘的四次教案:1873年(同治12年)巴塘地区僧、众驱逐全部教士,捣毁巴塘、盐井、莽里三处教堂;1879年(光绪5年)奥地利摄政义伯爵等试图入藏游历,西藏官、民、僧俗等各方兴兵入巴塘阻游,退兵途中损毁莽里教堂;1881年(光绪7年)巴塘城内教堂司铎梅玉林(Jean B. H. Brieux)押货赴盐井,在巴塘附近被劫匪杀害;1887年(光绪13年)发生的教案持续60余日,巴塘、盐井、亚海贡三处教堂被捣毁,教士教民被逐尽,教方财物田土被分占,教坟被砸棺沉尸,教案波及云南茨中、阿墩子教堂*四次教案详见刘传英. 巴塘藏族反教卫国斗争史略[M].成都:四川人民出版社,1993年;刘传英.巴塘反洋教斗争论纲[J].康定民族师范高等专科学校学报,1987年,00期。。[6]此外,1865年吕项(Pierre M. G. Durand)在秋那桶教案中逃往,途中受伤,随后坠江而亡等。[7]

三是所处藏语困境。康藏腹地绝大部分居民为藏民,天主教士无论是要立足、开展宣教活动,还是要与地方官员、百姓打交道,都离不开藏语。因此,通晓藏语成为他们在康藏腹地活动的必要条件,而藏语学习又是一个非常艰难的过程。

总之,在上述困境中,天主教士出于在开拓传教事业的动机和目的,极力适应康藏的自然与社会环境。他们在天花接种与藏学学习、编译方面尤为突出地体现了对康藏的适应及与地方社会的互动。

二、天花“人痘接种”法的引入和实施

天主教士是最早将天花“人痘接种”法引入康藏的外界人士。此法挽救了一些康藏百姓的生命。从中国的天花疫苗接种史看,19世纪初,西方人将牛痘接种传入广东,1828年将其带往北方和北京。1861年上海引进了牛痘。19世纪后半叶,牛痘虽逐渐在中国各个阶层和地区使用,但因西藏地理位置偏僻并抵制西方人进入,故19世纪牛痘对西藏产生的影响极少。在这一特定的历史背景下,天主教士将牛痘接种法出现之前东、西方都曾使用过的古老的“人痘接种法”或“天花接种法”引入了康藏。就中国言,相传11世纪宋真宗时此法便传于世,16世纪明朝时对此法有明确的记录;而据清朝记录,有四种不同形式的人痘法,其中有两种易于实施的办法是:“以痘痂屑乾吹入鼻中种之者,曰旱苗;以痘痂调湿,先蘸棉花纳入鼻内者,曰水苗。”[8](杨宜编著,《急性传染病学》 北京:人民卫生出版社,1955年,第258页。) 据西方学者的研究,“人痘接种”(inoculation)或“天花人痘”法,作为一种经验性办法,18世纪在土耳其也很普遍,即是在人体中“引入微量的天花病菌使其免于感染上自然界存在的可能致命或致残的病菌”,“基本技术是从病人身上的天花脓包中提取脓液……再把脓液浸入线团,然后把线团插入浅表切”, 通过感染轻微的天花并康复来获得终身免疫。18世纪的欧洲,天花取代了鼠疫成为当时“最普遍和最令人恐怖的致命疾病”, 1721年土耳其驻英国大使的夫人将人痘接种法引入英国,此法迅速流传开来,随后逐渐流传到法国、荷兰、德国和瑞典等西欧国家*参见耶鲁大学公开课《1600年以来西方社会的流行病》 视频,讲师:Frank Snowden,“天花(二):接种与治疗”, http://mov.bn.netease.com/movieMP4/2012/6/0/3/S831BR603.mp4。。归结起来,“人痘接种法”即是把病癒者身上脫出的乾痂研成粉末,吹到接種者的鼻孔內或进行皮膚下的接種。在疫苗昂贵且不易获得、难以自制的19世纪下半叶康藏地区,天主教士采用天花病毒接种的古法不仅挽救了一些百姓的生命,也为其传教活动打开了一定的局面。

据载,1875年主教丁硕卧曾委派毕天祥(César Biet)到巴塘开展慈善活动,为藏民种人痘。[9]1880年盐井和巴塘爆发天花瘟疫期间,倪德隆不仅救治了几名天花患者并使其康复,还为当地儿童进行了天花接种。同时期,在天花“极为猖獗”的茨菇一带,天主教士在当地民众心目中所留下的“最为深刻的印象”即是毕天祥和余伯南“实施并获得巨大成功”的人痘接种。天主教士给教徒们进行了“接种感染”后,并对其进行精心的医治和护理,竟然无一人死亡。此事立即产生了轰动的社会效应,法国探险家巴达让对此记述道:“这件事震动了附近的异教徒,他们跑来恳求给予同样的恩典,并保证服从治疗。将近800多项病例,没有一个被接种的人死亡。事实证明,欧洲的这种医疗方法,大大优胜于只能勉强拯救一半病人的汉族或藏族的医疗方法。”[10]其后,1906-1911年赵尔丰在川边实施改土归流时,从内地引入中医和牛痘接种。民国初期,川边政局动荡,时疫流行,政府无防疫措施。美国医生史德文在巴塘面对天花的肆虐,发现从华东沿海购买疫苗不仅耗时长且昂贵。在迫不得已的情况下,经反复试验,最终于1915年成功地研制出了天花疫苗。[11]从康藏地区防治天花这一历史过程可见,天主教士将“牛痘接种”(或疫苗接种)法产生之前的人痘法引入藏区,它虽有一定局限性,如会将天花传染给他人,大约有2%的死亡率等,但在天花盛行之时,天主教士用此法成功地挽救了数地康藏百姓的生命,是对康藏地区卫生防疫的最早贡献。

三、天主教士的藏语学习及对《藏文-拉丁文-法文词典》的编撰

天主教士一边学习藏语,一边编撰词典。据当代学者潘小松对其拥有的一本珍稀词典的介绍并参考其它文献,我们了解到:《藏文-拉丁文-法文词典》(Dictionnaire Tibétain-Latin-Français)是19中后期康藏地区四位天主教士编纂的词典,1899年由巴黎外方传教会设在香港的拿撒肋会所(Hongkong: Imprimerie de la Société des Missions-Etrangères, 1883-1953)出版。编写的初因是学习藏语所需。1852年学习藏文不足一年的罗启桢开始编写该词典,边学边纂。[12]1856年肖法日与其曾入察木多。1859年两人获得匈牙利现代藏学创立者克勒希· 乔玛· 山道尔(Koros Csoma Sandor)编纂的一本藏文词典。[13]两人将其与自己所编写的字典对堪后,认为他们正在编写的字典仍有价值,于是继续编纂,直至1863年罗启祯病故。1862-1863年肖法日继承罗氏未竟之业,将苦心搜罗来的藏文词典的手稿合为一册。1880年戴高丹(Auguste Desgodins)抵达印度,1883年到巴塘传教点时,萧法日的手稿便汇集在其手中了。戴高丹不断增补、修订内容,并将手稿带往香港。1894-1899年他在拿撒肋会所花了5年时间帮助排印了这部四位传教士的心血结晶,词典正文厚达1087页。潘小松认为这部词典是三位天主教士花费了10余年心血的结果。[2]据该书的出版信息,我们发现还有一名编者,排名第四位,即是主教倪德隆(Pierre Philippe Giraudeau)。

《藏文-拉丁文-法文词典》的编篡和出版过程不仅是天主教士历时数年、努力学习藏语和适应康藏文化与社会的过程,也是藏语、法语、拉丁语三种语言之间直接交流、沟通的过程。该词典为后来的天主教士以及西方人学习藏语提供了极大帮助。

四、四线谱藏文圣歌谱本Chants Religieux Thibétains的出版

《雪域圣咏:滇藏川交界地区天主教礼仪音乐研究》[3]一书作者孙晨荟女士在滇藏川交界地区的调研中获得一本四线谱藏文圣歌谱本Chants Religieux Thibétains原书。该谱本1894年出版于法国Oberthur-Rennes出版社,在藏区流传至今。在其调查得来的信息与研究基础上,我们对该普本有以下进一步的认识:

(一)对该藏文圣歌谱本的进一步考证

首先,我们进一步发现,歌谱很可能原属康定教堂。理由有二:

一是关于谱本是如何被保存下来的问题,孙氏在调研中听到两种说法。说法一:“盐井(天主教会)会长说,文革时期剩余的谱本被康定教堂的负责人装箱,埋入地下逃过一劫。待宗教政策落实后,被全数运送至西藏盐井天主堂”。[3]说法二:“康定的神父却说,文革期间被没收的天主教物品堆在康定县文化馆内。由于无人能懂,馆负责人就将存下的部分送还康定天主堂。其中就有一批藏文圣歌谱本,80年代西藏盐井教堂神父祝圣时,这批歌谱连同其他的藏文天主教资料,被送给盐井教堂,供藏族教徒使用。”[3]我们发现,在两种说法中,关于这批歌谱之所以被送往盐井天主堂的原因不一致,但都肯定了一个共同的事实,即在文革之前,这批歌谱是属于康定教堂的物品。

二是其它史实可以印证。孙氏指出:“凡天主教出版之书籍,必须获得该教区的主教准许印刷权。”歌谱封里的文字信息表明该谱本的出版“获得了西藏宗座代牧区毕天荣主教的准印”。[3]据此信息和规定可以推断:藏文圣歌谱本主要是因主教毕天荣所辖西藏宗座代牧区的教堂所需而出版的,因此毕主教所驻打箭炉(康定)必然是歌谱的主要存放地,这点也可与上述两种说法中都认定的歌谱原属康定教堂物品的事实互为印证。现存寥寥无几的歌谱在不同教堂的分布也大致印证了这点:现存于世的歌谱中,“云南贡山县天主教会有一本,丙中洛乡各教堂的老教徒有数本,云南茨中教堂片区的老教徒有几本。西藏盐井教堂拥有的数量最多,但总共不过百本”。[3]孙氏在调研中还发现了该谱本的手抄体,所用字体是康定地区流传的藏文小楷体。这一发现也为圣歌谱本主要在以历史上康定为中心的康藏地区使用和流传的推断提供了佐证。[3]

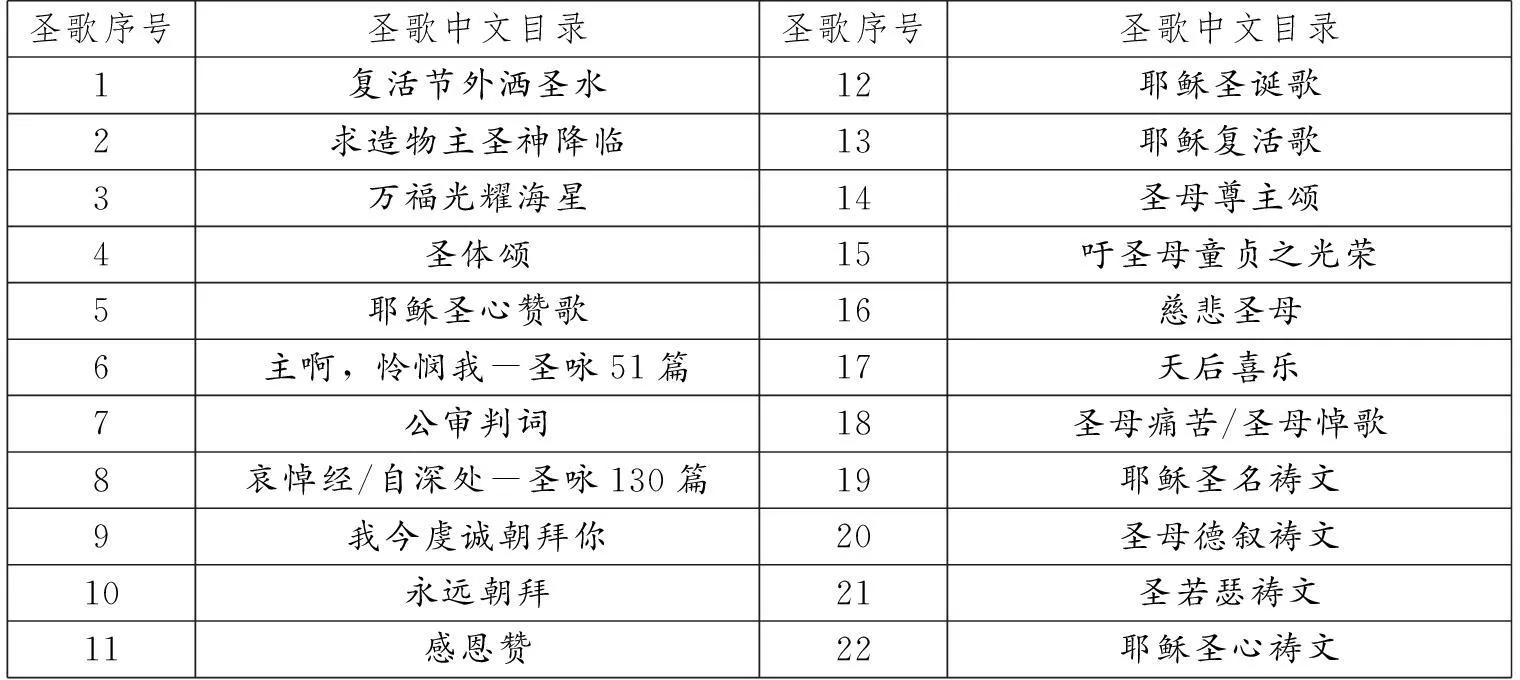

其次,谱本与编写上述《藏文-拉丁文-法文词典》词典的天主教士当有联系。歌谱全书共22首藏文圣歌,100余页,使用三种语言编写。孙氏指出:“封皮封里标注法文,每首圣歌的标题为拉丁文和法文两种,乐谱为四线纽姆谱,歌词是拼音式藏文”。[3]其所说“歌词是拼音式藏文”,实际上就是用拉丁文转写的藏文文字。据上述“歌谱原属康定教堂”和毕主教准印两个史实,以及1899年四位天主教士编写的《藏文-拉丁文-法文词典》在香港出版的史实,我们有充分的理由认为:1894年出版的汇集藏文、拉丁文、法文三种语言的圣歌谱本与编写词典的天主教士们当有联系:首先,他们都必须通晓拉丁文;其次,要么是同一些天主教士翻译了歌谱,要么歌谱是在通晓藏文、拉丁文、法文三种语言的天主教士的协助下完成的翻译。此外,如果进一步将歌谱置于该时期天主教士在康藏地区的活动史中考察,就可发现,这本歌谱的形成与《藏文-拉丁文-法文词典》的完成是在同一时期,也就是说,它们都是康藏地区天主教士长期坚持学习藏文的成果,是边学藏语边翻译的成果。这就共同反映了一个史实:19世纪下半叶,康藏地区的天主教士为了打开在藏民中传教的局面,下了很大功夫学习藏语,且将学、用结合起来,边学边用,遂有上述词典和歌谱的形成和出版。

最后,关于藏文圣歌谱本的作者。孙氏根据调研中当地年老天主教徒的回忆,指出主要作者是伍许中神父(Jean Baptiste Ouvrard),另一作者是古纯仁(Francis Goré)。我们发现,谱本于1894年在法国出版,而据巴黎外方传教会档案,伍许中 1906年从法国启程赴藏,在打箭炉学习汉语后被派驻泸定冷碛,后在打箭炉负责修建真元堂的主体建筑圣心堂,新教堂于1912年开放;[14]1908年升任西藏教区副主教兼云南铎区总司铎,曾驻沙坝、云南茨中等地。[15]而古纯仁于1907年才进入康藏。[16]二人的入藏时间比谱本的出版时间至少晚十二年。孙氏也指出无其它史料可同时证明歌谱为此二人所写。因此,在上述三点考证的基础上,又据伍许中、古纯仁入藏时间比歌谱出版的时间晚的史实,我们认为,孙氏称伍、许二人是歌谱作者的论断很难成立。[3]作者究竟是谁尚需进一步考证。

(二)从藏文圣歌谱本看天主教士与康藏文化的互动

经孙女士考证,该圣歌普本中90%的内容是传统的拉丁素歌,即“格里高利圣咏”。它产生于罗马,又称罗马教会圣咏。作为罗马教会的宗教礼拜仪式音乐,它主要运用于弥撒和日课等礼拜活动,9世纪已在欧洲被广泛吟唱,是“西欧中世纪重要精神文化财富之一”和“西方文化传统的象征”;以其为代表的早期基督教音乐是西方音乐的主要源头。[17]为展示谱本所反映的康藏地区天主教礼仪的施行情况,在此将孙氏整理和翻译的22首圣歌的中文目录列于下表:

1894年出版的藏文圣歌谱本22首圣歌的中文目录 [3]

按用途分类,圣歌包括固定弥撒经文、专用弥撒经文(如葬礼)、圣体降福经文及圣歌、节期歌曲。按内容分类,圣歌包括耶稣圣诞、耶稣复活、耶稣圣体、耶稣圣心、耶稣圣名、圣母、圣若瑟、圣神、末日审判、悔罪与洁净、赞美。从音乐风格看,其中有三首接近中国音乐风格。可见所收录的圣歌涵盖了天主教礼仪的基本层面和活动,并在所选圣歌的音乐风格上注意了文化的适应。总之,孙女士发掘的这本珍稀文献和在藏民中的实地调研及相关研究,为我们见证了19世纪下半叶早期入藏的天主教士在康藏的文化适应。该歌谱从在康藏地区的形成到在法国的出版并被带回藏区,再到在康藏各教堂礼仪中的使用以及长时间、广泛地流传的史实同样见证了该地区的文化互动。从学术研究来看,该藏文圣歌谱本因“使用拉丁文、法文、藏文三种文字与四线谱搭配,此类型的乐谱存世仅此一种”,故有很高的文化和史料价值。[3]

结语

19世纪下半叶,在英、法、美等西方列强在中国进行扩张的时代背景下,天主教士作为早期入藏的西方人和传教士,在天花防疫、藏文编著等方面有一定贡献,虽其活动是出于宣教与适应当地的目的,但在客观上促进了文化的互动与交流,并对当地藏民的卫生防疫有过积极的影响。除上述藏文编著、编译外,19世纪后期康藏天主教士陆续编撰了其它一些藏文书籍,如将拉丁文天主教经典翻译成藏语,1897年由巴黎外方传教会香港区(拿撒肋会所)出版了《十四处苦路经》。[3]戴高丹还撰写了一本《藏语文法论集:口语与字母及其发音》,1899年也由巴黎外方传教会在香港出版。[18]因此该时期康藏天主教士在一定程度上充当了藏文化与西方文化之间的桥梁、医疗技术的传播者,这与以往我们在教案研究中所见天主教士的形象与角色形成了鲜明的对照。

参考文献

[1]胡晓. 法国传教士倪德隆在四川藏区活动考述[J].宗教学研究,2011年第2期, p165-170

[2]潘小松. 1899年香港印<藏文拉丁文法文词典>[J].中国社会科学院院报,2011年3月10日副刊“后海”

[3]孙晨荟. 雪域圣咏:滇藏川交界地区天主教礼仪音乐研究[M].香港:香港中文大学天主教研究中心,2010年,p207、p210、p208、p289、p210-211、p223-224、p224-225、p216、p217

[4]Antwerp E. Pratt. To the Snows of Tibet through China, New York: Longmans, Green and Co., 1892, p135

[5]赵艾东. 1919年前传教士在中国康藏地区的活动[A].(香港浸会大学等联办第七届近代中国基督教史(区域史研究)国际学术研讨会论文集)区域景观下的中国基督教史研究[C].香港: 建道神学院出版部,2013年,p573-592

[6]刘传英. 巴塘藏族反教卫国斗争史略[M].成都:四川人民出版社,1993年

[7]巴黎外方传教会档案:http://archives.mepasie.org/notices/notices-biographiques/durand, http://archives.mepasie.org/annales-des-missions-etrangeres/la-mission-du-thibet

[8]杨宜编著. 急性传染病学[M].北京:人民卫生出版社,1955年,p258

[9]巴黎外方传教会档案:http://archives.mepasie.org/notices/notices-necrologiques/biet-1836-1891

[10]弗朗索瓦·巴达让著(法),郭素芹著译. 永不磨灭的风景: 香格里拉——百年前一个法囯探险家的回忆[M].昆明:云南出版社,2001年,p46

[11] 赵艾东、洪泉湖. 美国传教士史德文在巴塘的活动及与康藏社会的互动[A].藏学学刊第7辑[C].成都:四川大学出版社,2012年,p182

[12]Auguste Desgodins, Charles Renou, Jean-Charles Fage, P. Giraudeau. Dictionnaire Tibétain-Latin-Français: par les Missionaires du Thibet. Hong Kong: Imprimerie des Missions étrangères, 1899

[13]Gabriel Bonvalot, Translated by C.R. Pitman, Across Thibet. New York: Cassell, 1892, p.393

[14]巴黎外方传教会档案:http://archives.mepasie.org/notices/notices-biographiques/ouvrard-1

[15]韩军学、刘鼎寅.云南天主教史[M].p362

[16]巴黎外方传教会档案:http://archives.mepasie.org/notices/notices-biographiques/gore

[17] 刘红梅.早期格里高利圣咏研究[D].济南:山东师范大学,2005年,p7、p21、p69

[18] Auguste Desgodins, Essai de grammaire Thibétaine: pour le langage parlé avec alphabet et prononciation. Hongkong: Imprimerie de Nazareth, 1899

[责任编辑:林俊华]

(基金项目:本文系国家社科基金重大招标项目——“大型藏区地方史《康藏史》编纂与研究”阶段性成果,项目编号:10&ZD110;本文系国家社科基金项目——“20世纪上半叶中西文化互动下的川藏地区巴塘社会变迁研究”阶段性成果,项目编号:14BZS091。)

作者简介:赵艾东,四川大学外国语学院教授,硕导,历史学博士,国际中国文化研究学会、东亚文化交涉学会会员。(四川成都,邮编:610064)

【中图分类号】B976.1

【文献标识码】A

【文章编号】1674-8824(2016)01-0001-06