多规合一背景下上海国土空间用途管制的思考与实践

邵一希

(1. 上海市地质调查研究院,上海 200072;2. 上海市国土资源调查研究院,上海 200072)

多规合一背景下上海国土空间用途管制的思考与实践

邵一希1,2

(1. 上海市地质调查研究院,上海 200072;2. 上海市国土资源调查研究院,上海 200072)

经济社会发展的新常态迫切需要构建以空间治理和空间结构优化为主要内容的空间规划体系,实现经济社会发展、城乡、土地利用规划等“多规合一”。本文分析了目前“多规”在空间统筹、规划体系、实施机制方面存在的问题,结合“多规合一”背景下,国土空间用途管制的趋势和要求,介绍了上海新一轮规划从“保障发展”到“底线控制”、从“各自为政”到“全域统筹”、从“科学发展”到“有序实施”、从“规划合一”到“体系完善”四个方面的探索和实践,为国家空间规划体系改革,特大型城市推进“多规合一”提供参考和借鉴。

土地规划;空间治理;多规合一;用途管制;三线划定

1 背景

十八大以来,中央对多规合一、国土空间用途管制有着一系列的部署和要求,2013年中央城镇化工作会议上提出“建立空间规划体系,推进规划体制改革,加快规划立法工作,形成统一衔接、功能互补、相互协调的规划体系”,“探索经济社会发展、城乡、土地利用规划的‘三规合一’或‘多规合一’”。2014年,国家发改委、国土资源部、环保部、住建部联合印发《关于开展市县“多规合一”试点工作的通知》,要求形成“一个县(市)一本规划一张蓝图”的管理目标。2015年,国务院印发《生态文明体制改革总体方案》,强调“构建以空间治理和空间结构优化为主要内容,全国统一、相互衔接、分级管理的空间规划体系”。2016年,国务院印发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,要求“加强城市总体规划和土地利用总体规划的衔接,推进两图合一”。通过梳理,可以看出建立国家空间规划体系的思路越来越清晰,其中的关键词主要包括:“多规合一、生态文明、用途管制、空间治理”等。

2 问题与思考

2.1 规划种类繁多,缺乏全域层面的空间统筹

在规划期限上,既有城乡规划等长远战略性规划,也有土地利用总体规划等中期落地型规划,还有国民经济社会发展规划等短期项目型规划,短期利益与长远愿景之间常常存在差异[1]。在规划底数上,各类规划用不同的基础数据,统计口径、工作内容、管理方式不统一。在空间布局上,各类空间规划分属相应的职能部门组织编制,这就难免掺杂部门利益而非纯粹的公共利益,当核心利益冲突时,部门间的协调机制往往难以有效发挥,缺乏全域层面的统筹,导致空间资源的无序配置[2]。

表1 “多规”基本情况Table 1 Multi-Plans general information

2.2 规划体系庞杂,各类各层级不够清晰

一方面,各类规划的职能分工有待明确,两种主要的空间规划中,城乡规划侧重于城市化地区,强调战略引领和空间布局,但对非空间因素考虑不足;土地利用总体规划强调保护耕地和生态空间,控制建设用地总量,严格限定农业空间和城镇空间转为建设空间,但在宏观层面规划缺乏战略引导、微观层面对城镇建设、农业生产、生态保护空间内部的细化安排不够。经济社会发展总体规划以非空间内容为主,生态环境保护规划以环境质量管理为主,对空间方面的安排和管控内容较少。另一方面,规划各层层级间的关系不尽合理,土地利用总体规划强调五级规划指标层层分解,用途层层落地。其他规划均不同程度的存在上级规划对下级规划约束性较弱的问题。

2.3 规划法制建设薄弱,实施机制有待完善

主要体现在三个方面:一是我国空间规划体系的法制化建设较为滞后,亟需在法律层面明确各类空间规划编制和管理的规范;二是缺乏对规划实施的评估、跟踪和反馈,规划“选择性”实施的现行普遍存在,规划在时序上的安排和保障措施有待加强;三是缺乏科学、民主的决策和制约机制,缺乏公众、同级人大、上级政府监督的路径和手段。

3 趋势和要求

3.1 国家治理体系和治理能力现代化是国土空间用途管制的根本目标

随着生活方式、生产方式、发展方式的转变,城市空间治理和空间用途管制方式也将随之转变。而这种转变需要兼顾目标导向、问题导向和运行导向。因此,空间规划的编制和实施必须围绕目标形成价值定位,围绕问题形成解决策略,围绕运行完善实施机制。

3.2 促进结构布局优化是国土空间用途管制的核心任务

国土空间用途管制要与经济社会发展阶段相适应,我国已从工业化中期阶段迈向后工业化阶段,上海等许多城市已面临人口、资源、环境的紧约束,空间规划的核心任务是通过结构调整和布局优化,对城乡和区域进行综合调控,以规划土地管理理念和发展方式的转变带动经济社会发展理念和方式的转变,以土地利用方式的转变倒逼城市发展的转型[3]。

3.3 城镇、农业、生态空间用途管制是国土空间用途管制的主要内容

与以往快速城镇化阶段片面追求经济增长的单目标模式相比,国土空间用途管制逐步转向注重经济、社会和生态效益的统一,注重创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念引领下的多维度可持续发展目标[4]。空间规划需要重点研究城镇空间、农业空间、生态空间的统筹协调。

3.4 健全规划体系和管控措施和落实国土空间用途管制的重要保障

经济发展目标、生态环境改善目标和社会进步目标的协调,城镇、生态、农业三大空间的统筹,需要空间规划体系由多元化逐步走向“多规合一”,需要通过规划体系的变革实现全空间的战略引领、结构引导,通过空间要素统筹实现全类别的资源整合、要素管控,通过管控措施完善实现全要素的底线控制、刚柔并济。

4 上海的探索与实践

上海以新一轮“两规融合、多规合一”工作,以城市总体规划和土地利用总体规划两个空间规划为核心,衔接主体功能区规划各项要求,并整合国民经济和社会发展规划及各类专项规划中涉及空间安排的要素以及相关政策,通过基础数据、技术方法、指标体系、空间布局、管理机制、规划体系等合一,实现一本规划、一张蓝图。

4.1 从“保障发展”到“底线控制”

(1)适应当前上海经济社会发展新形势

一是资源环境紧约束成为土地利用的新常态,上海市常住人口达到2425万人,建设用地规模超过3100km2,陆域国土开发强度超过45%,逼近资源环境承载能力的极限。二是环境友好、经济发达、多元包容成为市民的普遍期待。“上海2040”公众愿景调查的结果显示,调查对象普遍关注“环境友好、经济繁荣、安全宜居”等问题。三是可持续、宜居安全、创新能力成为全球城市建设的主要短板。根据英国拉夫堡大学世界城市研究小组(GaWC)从全球经济联系维度的权威排名,上海2014年已经升至第7位。知名智库普华永道最新发布的《机遇之都6》中,上海整体排名第20位,其中经济影响、门户城市维度分列第5和第9位,健康、安全和宜居性仅列第17位。

(2)提出新一轮规划的底线控制目标

围绕“建设卓越的全球城市”的总目标和“更具竞争力一座繁荣创新之城、更具可持续发展能力一座健康生态之城、更富魅力一座幸福人文之城”的分目标[5],提出人口总量、土地资源、生态环境、城市安全四条底线,实现规划建设用地负增长和现状建设用地减量化[6],从传统的“增量规划”迈向“减量规划、存量规划”。

(3)发挥土地利用规划定底数、定底盘、定底线的作用

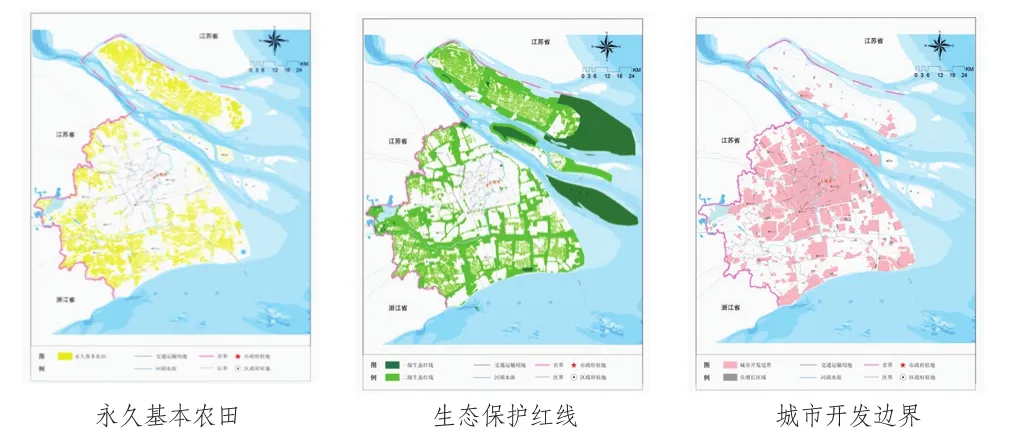

定底数方面,新一轮规划以“二调”连续变更数据作为规划基数,兼顾原土地利用现状分类和城市用地分类,形成“两规合一”的分类体系。定底盘方面,新一轮规划围绕“总目标—分目标—策略—指标”的逻辑构建了“两规合一”指标体系;同时发挥土地利用规划指标层层分解落实的优势,构建了涵盖“总量—增量—结构—效益”四方面土地利用规划核心指标体系。定底线方面,从资源环境综合承载能力、城市生态安全和城市功能出发,划定永久基本农田、生态保护红线和城市开发边界,通过优先锁定上海粮食安全底线、锚固市域生态空间格局、瘦身划定城市增长边界线,率先锁定了上海未来城市空间发展和土地利用的底线格局。

4.2 从“各自为政”到“全域统筹”

(1)将“三线”划定作为全域统筹的重要手段

新一轮规划在上一轮城市总体规划和土地利用规划两个空间规划合一,划定“集中建设区、工业区块、基本农田”的基础上,以资源环境承载力和三大空间的适宜性、限制性评价作为规划依据,分别衔接农业布局规划;划定以“永久基本农田”为核心的农业空间,衔接生态网络规划和环境保护规划,划定以“生态保护红线”为核心的生态空间;引入主体功能区理念,划定以“城市开发边界”为核心的城镇空间,以“三线”作为落实国土空间管制的重要手段,统筹专项规划,并在时间维度上,与国民经济社会发展规划做好衔接,贯穿规划编制、实施、管理等多个环节,实现“多规合一”。

图1 上海市“三线”划定成果示意图Fig.1 Three-lines delimit of Shanghai

(2)以城市总体规划和土地利用总体规划两大空间规划的理论方法作为全域统筹为重要支撑

一方面发挥城市总体规划定性、定位的优势,优化市域总体结构,形成“主城区—新城—新市镇—乡村”组成的城镇体系;结合城镇空间及人口布局,形成由“市级中心(市中心、副中心和新城中心)、地区中心、社区中心”构成的中心体系;以区域交通廊道引导空间布局,形成“枢纽型功能引领、网络化设施支撑、多方式紧密衔接”的交通体系;加强区域生态衔接,统筹绿地、林地、耕地、河湖水系等各类生态要素,构筑市域生态网络体系,构建全域统筹的总体格局。另一方面发挥土地利用总体规划定量、定策的优势,土地资源承载力、水资源承载力、生态环境承载力、地质环境承载力四个方面构建指标体系,运用多因素多因子综合判别模型和GIS空间分析手段[7],分别对城镇空间、农业空间、生态空间进行适宜性评价、限制性评价,通过调查、分析、诊断、预测,作为全域统筹的科学支撑。

(3)以“市—区—镇(乡)”各层级城市总体规划暨土地利用总体规划作为全域统筹的法定载体

按照市级规划定规模、定系统、定结构;区级规划主要功能区块落地,确定控制指标;镇级规划精确落地、图斑管理的总体思路,“三线”在市、区、镇三级应分别是“结构线、政策区控制线、落地图斑线”。如永久基本农田,市级层面确定基本农田集中区,分解指标,并优先划定城市周边永久基本农田;区级层面划定基本农田保护区,并作为基本农田管理的基本单元和土地利用总体规划对专项规划和下位规划的管控要素;镇级层面划定基本农田保护图斑,实现建档立册、上图入库。如生态保护红线,市级层面构筑环杭州湾沿岸、长江上游、吴淞江上游、黄浦江上游等区域性生态廊道和“双环、九廊、十区”多层次、成网络、功能复合的市域生态空间格局。区级层面实现水源保护区、自然保护区、野生动物栖息地等现状生态要素以及生态廊道、生态间隔带等规划生态空间的全面落地,镇级层面进一步划分为底线型、严控型、修复型、休憩型四种类型,深化建设和保护要求。如城市开发边界,市级层面按照“一城、两轴、四翼,多廊、多核、多圈”的空间结构,确定全市城市开发边界的总体布局;区级层面落实规划建设用地负增长的要求,划定城市开发边界的外包线;镇级层面按照以拆定增的要求,在城市开发边界内划分允许建设区和有条件建设区。

4.3 从“科学规划”到“有序实施”

(1)探索管理创新

一方面建立“3+X+Y”的控制线体系,“3”指永久基本农田、生态保护红线、城市开发边界;“X”是总规空间控制线,包括工业区块、历史风貌保护区、次干道及以上的道路、骨干河流蓝线等,“Y”指市政控制线,包括次干道以下道路、非骨干河流蓝线、黄线、绿线等其他各类市政控制线,从而基本实现全域土地的规划精细化管控。另一方面,建立规划实施的动态监测、定期评估和及时维护制度,对总体规划确定的各项指标进行跟踪监测,及时了解和评估规划目标实现程度,根据评估结果及时调整相关实施策略,并指导近期建设规划、年度实施计划的编制。

(2)加大存量利用

总量锁定、增量递减的情况下,必须以存量用地作为土地供应的主要方式。存量利用方面,一是注重功能提升,通过规划引导、制定更新计划,聚焦产业转型和城市功能升级;二是强调区域统筹,避免单纯项目导向和更新地区碎片化,促进城市协调发展;三是公共利益优先,为地区提供公益性设施或公共空间的、增加风貌保护对象的,可获得建筑面积奖励,在承担公益性责任的前提下,允许原权利人按照规划调整土地用途;四是强化风貌保护,鼓励采用绿色、低碳、生态新技术,实现节能环保。

(3)促进减量实施

以郊野单元规划作为落实用途管制、细化实施路径、实现多规合一的减量规划实施平台。郊野单元规划向上承接落实“市、区、镇”总体规划确定的用途管制任务要求,向下关注集体经济组织和农民收入长效增长需求,通过全域用地的“增减挂钩,流量管控、结构优化”,淘汰复垦有污染、高能耗、低效益的工业用地,适当归并零星分散的宅基地,并将减量的建设用地空间按一定比例转化为可供开发的新增用地空间,或者安排到规划布局合理、基础设施配套齐全、土地开发效益较高的区域,将所获利益反哺实施减量的集体经济组织,提升用地效率、生态品质、规模生产水平。实现传统的土地整治、耕地保护向生态环境、城乡统筹、产业结构优化的综合效益提高转变,向数量、质量、布局、景观、文化五位一体的耕地保护转变。

(4)建立空间留白机制

弹性应对城市发展的不确定性,提高国土空间用途管制对新产业、新业态的适应性和灵活性[8]。一是规模留白,主要针对现状非建设用地区域,预留未落图的规划建设用地指标,保障区域性通道、重大基础设施用地。二是用途留白,在“两规”确定的城市开发边界内,但下位城市规划不确定具体的用地性质,结合市域功能布局调整,明确对留白空间的规划引导和落地。三是时序留白,“两规”确定的城市开发边界内确定了具体用地性质,但须待规划事前评估通过后允许项目实施,从而控制土地供应节奏,调控土地使用供需关系。

4.4 从“规划合一”到“体系完善”

(1)实现区、镇(乡)级城市总体规划和土地利用总体规划成果合一

全市层面,城市总体规划和土地利用总体规划两个主要的空间规划做到同步编制,同步报批、方案一致、内容互补,在成果上分别根据住建部、国土资源部要求,形成两套成果;区、镇(层)城市总体规划暨土地利用总体规划做到规划内容融合、成果形式合一、法定程序同步、实施管控完善。在现状分类、指标体系、用途分区、空间管制上均实现了一套成果表达。

(2)完善“总体规划—单元规划—详细规划”的规划体系

总规层面,总规层面城市总体规划暨土地利用总体规划确定功能定位、指标体系、城镇体系、交通体系等,发挥“定底数、定底盘、定底线”的作用,划定永久基本农田、生态保护红线和城市开发边界;单元规划作为总体规划和详细规划之间的桥梁,作为存量规划时代政府保障公共利益的重要手段,对社会民生类、基础设施类专项规划进行落地和空间整体引导,实现跨行政区范围的政策统筹,包括中心城单元规划、特定政策区单元规划和郊野单元规划;在总体规划和单元规划的指导下,城市开发边界内编制控制性详细规划、修建性详细规划,城市开发边界外编制村庄规划、专项规划,指导各项城乡建设活动。土地整治区范围内编制土地整治规划设计,指导各项土地整治活动。

References)

[1] 党国英. 中国土地规划管理及其改革[J]. 上海国土资源,2014, 35(3):1-5. Dang G Y. The land planning management system in China and its pathway of reform[J]. Shanghai Land & Resources, 2014,35(3):1-5.

[2] 孙雪东,杨昔. 空间规划体系的改革创新[J]. 中国土地,2016,(6) :16-19. Sun X D, Yang X. Reformation and innovation of spatial planning system[J]. China Land, 2016,(6):16-19.

[3] 戴星翼. 上海转型发展中的土地优化利用[J]. 上海国土资源, 2015,36(1):1-4. Dai X Y. Land resource optimization during the transition phase of Shanghai development[J]. Shanghai Land & Resources, 2015,36(1):1-4.

[4] 林坚. 土地用途管制:从“二维”迈向“四维”[J]. 中国土地,2014, (3):22-24. Lin J. Land use control: from “two dimensions” to “four dimensions”[J]. China Land, 2016,(6):16-19.

[5] 庄少勤. 迈向卓越的全球城市—上海新一轮城市总体规划的创新探索[J]. 上海城市规划,2016,(4):1-8. Zhuang S Q. Striving for excellent global city: innovative exploration of new urban master planning of Shanghai[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2016,(4):1-8.

[6] 庄少勤. “新常态”下的上海土地节约集约利用[J]. 上海国土资源,2015,36(3):1-8. Zhuang S Q. Conservative and intensive land use in Shanghai under the “New Normal”[J]. Shanghai Land & Resources, 2015,36(3):1-8.

[7] 邵一希,李满春,施玉麒,等. 基于GWR和改进CLUE-S模型的区域土地利用格局模拟研究[J]. 上海国土资源,2011,32(4):31-37. Shao Y X, Li M C, Shi Y Q, et al. The research on land use pattern simulation using geographically weighted regression and improved CLUE-S[J]. Shanghai Land & Resources, 2011,32(4):31-37.

[8] 黄贤金,杨达源. 山水林田湖生命共同体与自然资源用途管制路径创新[J]. 上海国土资源,2016,37(3):1-4. Huang X J, Yang D Y. Orderly ecological system for mountains, rivers, forest, farmland and lakes, and innovation path of purpose regulation of natural resources[J]. Shanghai Land & Resources, 2016,37(3):1-4.

Shanghai land use regulation in the context of unifying “multi-plans”

SHAO Yi-Xi1,2

(1. Shanghai Institute of Geological Survey, Shanghai 200072, China; 2. Shanghai Institute of Land Resources Survey, Shanghai 200072, China)

Current economic and social development faces an urgent need for a spatial planning system that incorporates spatial regulation and structural optimization; such a system is necessary to achieve social and economic development, effective rural and urban planning, and unify plans for land use. This article frst analyzes the existing “multi-plans” problemin spatial planning and then introduces Shanghai's new master plan as an example of a national reformation of a spatial planning system. The study describes the following four aspects of unifed “multi-plans” in megacities: (1) from “economic development” to “bottom line control,” (2) from “Individual Plan” to “Coordinated Plan,” (3) from “scientifc plan” to “orderly implementation,” and (4) from “unifying plans” to “system improvement.”

land planning; spatial administration; multi-plans unifcation; land use regulation; three-lines delimit

F301.23

A

2095-1329(2016)04-0010-04

10.3969/j.issn.2095-1329.2016.04.003

2016-11-22

2016-12-12

邵一希(1984-),男,硕士,工程师,上海市地质调查研究院(上海市国土资源调查研究院)土地利用规划所副所长.

电子邮箱: conanshao@126.com

联系电话: 021-56618396