CT质量控制检测分析

段小凤张永寿

CT质量控制检测分析

段小凤①张永寿①

段小凤,女,(1983- ),本科学历,技师。济南军区总医院医学工程科,从事医疗设备管理及质量控制工作。

[摘要]目的:利用国际通用的CT质量控制的检测方法对其进行质量检测,维持CT的正常运行,保证摄影图像质量。方法:选取日本东芝Activion 16排CT并设置扫描条件:管电压为120 kV,曝光量为310 mAs,扫描时间为0.33 s,扫描层厚为10 mm、5 mm和1.5 mm,视野(FOV)为150 mm×150 mm,重建矩阵512×512。采用美国模体实验室的Catphan500 CT检测体模对CT的空间分辨力、低对比度分辨力、均匀性和噪声进行检测。结果:被测CT的空间分辨力、低对比度分辨力、均匀性和噪声均符合要求。通过检测得出X射线剂量、像素及层厚对以上参数均有影响,且各参数之间相互影响。结论:通过对空间分辨力、低对比度分辨力等图像性能参数的检测,可有效保证系统性能,维持优化的图像质量。为了提高CT影像的图像质量和降低CT受检者的照射剂量,应定期对CT进行质量检测。

[关键词]CT机;质量保证;检测方法;质量控制

[First-author’s address] Medical Engineering Department, Jinan General Military Hospital, Jinan 250031, China.

CT设备的临床应用以及所产生的图像为疾病的诊断提供了科学依据,显著提高临床诊断和治疗的效果,而前提是CT设备质量能够得到保证。然而,在整个CT的使用过程中,CT的空间分辨力、低对比度分辨力、噪声和均匀性等各项性能会发生一定的偏移或退化,使图像质量受到影响进而造成误诊、漏诊,同时剂量过大也会损伤正常组织器官,不仅增加受检者的经济负担,更有可能对受检者的健康带来极大地损害。因此,必须保证CT质量合格、性能优良,获得稳定的高质量的CT图像,达到最佳的诊疗效果[1]。CT的质量保证既可使CT性能达到最佳状态、获得最佳的影像质量,又可降低受检者的吸收剂量[2]。为此,本研究对CT的重要性能参数检测进行分析,以保证CT设备的质量性能达到最佳状态。

1 CT质量保证检测设备

1.1 检测设备

日本东芝Activion 16排CT,扫描条件:管电压120 kV,曝光量310 mAs,扫描时间0.33 s,扫描层厚10 mm、5 mm及1.5 mm,视野(FOV)150 mm×150 mm,重建矩阵512×512。

1.2 性能检测体模

选用标准体模对CT进行质量控制检测,分析CT性能状况,为保证临床科室CT图像诊断的正确率提供保障[3]。美国模体实验室Catphan500体模是目前运用较多的CT性能体模,国外欧美等地区主要采用Catphan对CT进行质量评估;我国许多CT大厂商均备有该体模对设备进行评估和比较,国内用户也主要以此作为CT性能测试的主要设备,Catphan500体模已经成为CT检测工具的“金标准”[4]。

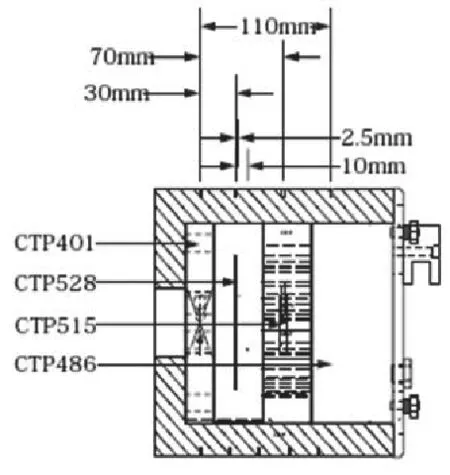

Catphan500体模的特点:①济南军区总医院医学工程科 山东 济南 250031除水的CT值外,可以检测国家所有要求检测的项目;②采用密度等效于水的均匀固体材料代替水,成分稳定,且不会有气泡和漏水,无需灌水,便于携带;③整体化结构,一次定位即可连续多层扫描,全部完成所有内置模块的测试,提高检测效率。Catphan500体模由体模箱、体模外壳和CTP401、CTP528、CTP515及CTP486的4个测试模块组成,各模块的作用和相对距离见表1;Catphan500体模的结构如图1所示。

表1 Catphan500体模各模块作用和相对距离

图1 Catphan500体模的结构图

2 CT设备的性能参数

CT的主要检测性能参数包括定位光精度、层厚、CT值、空间分辨力、低对比度分辨力、均匀性、噪声及诊视床定位精度等[5]。在这些性能参数中,空间分辨力、低对比度分辨力、均匀性和噪声是CT重要的指标。

(1)空间分辨力。指在高对比度条件下即对比度差异>10%,鉴别出细微差别的能力,是图像中可辨认的临界物体空间几何长度的最小极限,即对细微结构的分辨力,是影响CT图像质量的重要参数之一。

(2)低对比度分辨力。指当物体与均匀背景物对X射线的线性衰减之差<1%,物体与周围介质的CT值在10以内,CT图像上区别物体一定形状、大小的能力,是影响CT图像质量的重要参数之一。

(3)均匀性。在扫描野中匀质体各局部在CT图像上显示出CT值的一致性。

(4)噪声(H)。均匀物质图像在给定区域中的CT值对其平均值的变异。通常采用中心区域CT值的标准偏差来表示[6]。

3 CT质量保证检测方法

3.1 检测前准备

将模体正确摆放、对位,使用模体检测CT性能指标时一般要将模体放置在诊视床前端,去除扫描头架。将模体摆在机架的中心后采用扫描架定位光来确保模体中心定位正确。模体对称轴必须与CT的扫描旋转轴一致,扫描平面与模体的对称轴垂直,如图2所示。

图2 Catphan500体模定位示图

3.2 空间分辨力检测

3.2.1 检测步骤

(1)将Catphan500体模放置在扫描床上,调节水平后用定位光定位在CTP528中部。

(2)选取被测CT内置的标准头部条件,在对第1层模块中心面扫描后使扫描床前进30 mm对准第2层模块CTP528的中心面进行扫描。

(3)调出扫描出的图像,观察可清晰看到线对的图像后变换窗宽窗位,记录所能清晰观察到且连续的线对数;其结果由图像上直接读出,分别读取2%,5%,10%,50%处的线对数,并记录结果,从而得出空间分辨力,若结果<5l p/cm,则判断此项为不合格[7]。

3.2.2 影响因素

空间分辨力检测的影响因素为:①探测器孔径越窄,空间分辨力就越高;②焦点越小,X射线管产生的X射线越窄,则空间分辨力越高;③探测器之间的距离越小,空间分辨力越高;④层厚越薄,空间分辨力越高;⑤在图像重建中选用的卷积滤波器的形式不同,空间分辨力也不同;⑥X射线剂量、矩阵、像素大小及扫描装置噪声等对空间分辨力均有影响。

3.3 低对比度分辨力检测

3.3.1 检测步骤

(1)将模体置于扫描野中心,并使模体轴线垂直于扫描层面;将CT定位光定位于CTP515中心位置。

(2)选取被测CT内置的标准头部条件,扫描模体中心位置的辐射剂量应≤50 mGy,对第1层模块中心面扫描后使扫描床前进70 mm对准第3层模块CTP515的中心面进行扫描[8]。

(3)调出扫描获取的图像,采用ROI软件测量对比度最高一组中直径最大的低对比度目标的CT值和标准偏差(SD),再测量目标附近背景CT值和标准偏差(SD)。取窗宽W=CT目标-CT背景+5S dmax,窗位L=(CT目标-CT背景)/2,仔细观察扫描图像,确定能分辨清楚的最低对比度的最小目标的尺寸,即为低对比度分辨力[9]。若目标尺寸>5 mm,则判断此项为不合格[10]。

3.3.2 影响因素

低对比度分辨力检测的影响因素为:①噪声越大,低对比度分辨力越低[11];②X射线剂量越大,低对比度分辨力越高;③层厚越薄,低对比分辨力越低。

3.4 均匀性和噪声检测

3.4.1 检测步骤

(1)将Catphan500体模放置在扫描床上,调节水平后使用定位光定位在CTP486中部。

(2)使用头部扫描条件作断层扫描,对第1层模块中心面扫描后使扫描床前进110 mm对准第4层模块CTP486的中心面进行扫描。

(3)获取图像,并分别测量中心点、3点、6点、9点及12点的5个位置的CT值标准偏差。

(4)采用ROI软件在中心点测量的CT值的平均值为该机的水CT值,第3项测得区域的CT值与中心点测得的CT值最大差值表示该CT设备的均匀性,两者均用HU表示。

(5)在图像中心用ROI软件测量CT值的标准偏差δ,取测得的CT值的标准偏差的最大值δ,δ×0.1%即为该CT设备的噪声(N)。

3.4.2 影响因素

均匀性和噪声检测的影响因素为:①X射线的剂量越大,噪声越低;②像素越大,噪声越低;③层厚越薄,噪声越高[12];④窗口设置对噪声的影响:CT图像中噪声的可见度与观察图像时所用的窗口设置有关,窗口小,对比度提高,但也使噪声的对比度和可见度增加[13];⑤卷积算法对噪声的影响,用于CT图像中的一些数学过滤器能够通过图像的平滑或者模糊来减少图像噪声[14]。

3.5 检测结果

通过对CT的空间分辨力、低对比度分辨力、均匀性和噪声进行检测结果显示,被测CT各项指标均符合要求,见表2。

表2 检测结果

4 结论

目前,计算机断层成像技术己是医疗诊断最重要的辅助手段之一,CT的质量保证也越来越广泛的受到医院及质检单位的重视。保证CT设备的正常工作、提供高质量的图像以满足临床诊断需要是CT质量保证的主要目的,从技术或物理的角度而言,CT设备的正确参数是图像的决定性质量保证,评价CT图像质量的常规性能的重要参数为空间分辨力、低对比度分辨力、噪声及均匀性等。

CT设备的质量检测是质量控制的重要环节,通过对检测数据进行统计分析有助于评估设备运行的实际工作状态。通过质量检测及时发现问题并有针对性的处理解决,可获得稳定的高质量的医学诊断影像,同时可使医务人员与患者的受照剂量和所需费用达到合理的最低值。以此,开展医疗设备质量控制工作的重大意义。要认真做好CT设备的质量控制工作,应对新购置及维修后的CT设备进行验收与合格检测;每2年应进行一次CT性能检测,严格执行好稳定性检测,并要求CT设备厂商定期对机器进行维护保养,使其保持良好的运行状态[15]。

参考文献

[1]白瑞霞.16排螺旋CT技术质量管理及机器保养的探讨[J].现代医用影像学,2014,23(4):454-455.

[2]石明国.医学影像技术学影像设备质量控制管理卷[M].北京:人民卫生出版社,2011:1-6.

[3]朱戈,杨舒波,姜树勋.多功能标准体模应用于CT关键技术指标的质量控制研究[J].医疗卫生装备, 2013,34(3):119-120.

[4]莫利明,孙卫星,王清波,等.区域性CT设备质量控制规范与方法研究[J].中国医学装备,2011,8(12):9-19.

[5]王博,张鹏,王忠明.双源CT质量控制方案技术初步研究[J].医疗卫生装备,2014,35(1):94-97.

[6]吴珂,赵孝文,范庆丽,等.CT机检测与质量控制[J].今日科苑,2009(20):283.

[7]江选东,方黎,刘伟,等.基于调制传递函数对CT图像空间分辨率质量评估的分析[J].中国医学装备, 2014,11(5):34-37.

[8]林吉,罗亚红,康鹏.多层螺旋CT(MSCT)技术质量控制初探[J].当代医学,2009,15(9):73-74.

[9]亓恒涛,秦维昌,刘传亚,等.CT机质量控制检测的探讨[J].医学影像学杂志,2006,16(9):978-981.

[10]李庚,高关心,夏慧琳.CT空间分辨率和低对比度分辨率的检测及其影响因素[J].中国医疗设备,2010, 25(1):7-9.

[11]黄韬,崔骊,李向东,等.CT设备的质量控制检测与结果分析[J].中国医学装备,2015,12(10):35-38.

[12]郑玲,王朋,李林,等.双源64层CT的质量控制检测[J].医学研究生学报,2013,26(6):618-620.

[13]刘彬,柳扬,沈俊林,等.GSI质量控制图像及单能图像与常规CT图像质量物理参数比较研究[J].中国医学装备,2013,10(12):1-3.

[14]张维国,曹玉玲,郭智敏,等.不同线对卡测试CT空间分辨率差异探讨[J].CT理论与应用研究,2014, 23(5):815-820.

[15]廖秀峰,杨晓燕,何华.2013年乌鲁木齐地区部分CT机工作场所周围剂量当量率及质量控制检测[J].职业与健康,2015,31(10):1299-1301.

Research on detection analysis of CT quality control/DUAN Xiao-feng, ZHANG Yong-shou// China Medical Equipment,2016,13(1):119-121.

[Abstract]Objective: To used the internationally accepted methods of CT quality assurance for testing their quality, to maintain the normal operation of CT scanner and guarantee the quality of photographic image. Methods: Toshiba Activion 16 row CT, set the scanning conditions: tube voltage 120 kv, 310 mas exposure, scan time is 0.33 s, scanning layer thickness: 10 mm, 5 mm, 1.5 mm, view(FOV) 150 mm×150 mm, 512 x 512 reconstruction matrix. We measured the following performance parameters for CT spatial resolution, low contrast resolution,uniformity and noise with Catphan500 phantom made by the phantom laboratory of U.S.A. Results: The spatial resolution, low contrast resolution, uniformity and noise of the CT are all in line with the requirements. Obtained by detecting the X-ray dose, pixel, the thickness of the above parameters are affected, but also the interaction between the above parameters simultaneously. Conclusion: By detecting the spatial resolution, low contrast resolution of medical image, we can effectively guarantee system performance, maintaining optimal image quality.

[Key words]CT scanner; Quality assurance; Detection method; Quality control

收稿日期:2015-12-03

DOI:10.3969/J.ISSN.1672-8270.2016.01.037

作者简介

[文章编号]1672-8270(2016)01-0119-03

[中图分类号]R812

[文献标识码]A

- 中国医学装备的其它文章

- 美国GE AMX-4移动X光机维修案例

- GE 8800 C臂X光机立柱升降控制系统改进

- 射频识别系统对医疗设备安全有效性的影响

- 益气活血方药对缺血性脑损伤保护作用的实验研究进展**基金项目:国家自然科学基金青年基金(81403288)“基于脑缺血动物模型的“肾通于脑”中医理论的生物学实质研究”;黑龙江省自然科学基金(QC2015102)“基于脑缺血动物模型的“肾通于脑”中医理论的生物学实质研究”;黑龙江省政府博士后资助基金(LBHZ13200)“针刺补肾改善性腺切除动物记忆障碍的机制研究”

- 羟乙基纤维素与再生氧化纤维素止血纱布理化性质的对比研究

- 重症监护病房呼吸机相关性肺炎的病原学及耐药性分析