环境影响评价分类中不确定法律概念的司法适用*

——基于56个环境影响评价案例的实证考察

刘星辰

(北京大学深圳研究生院环境与能源学院,广东 深圳 518055)

环境影响评价(以下简称环评)分类作为建设项目环评的初始环节,直接影响到整个环评过程的准确性和科学性,在环评制度中发挥着极其重要的作用。在我国,涉及环评分类的制定法主要包括《中华人民共和国环境影响评价法》(以下简称《环评法》)、《建设项目环境保护管理条例》(以下简称《管理条例》)和《建设项目环境影响评价分类管理名录》(以下简称《名录》)。以上制定法中使用了“对环境有影响的建设项目”、“重大环境影响”、“轻度环境影响”和“环境影响很小”等不确定法律概念,并以此构成了环评分类管理制度的核心内容框架。

作为一种立法技术,不确定法律概念缓解了抽象规范的普遍适用效果与个案具体差异之间的紧张关系,维持了法律系统内部的自洽[1];但是不确定法律概念的存在同时给司法适用带来了困难与挑战。一般理论认为,法院首先需要通过价值补充等法律解释方法将不确定法律概念具体化后才能适用于具体案例[2]。那么,在环评分类的司法实践中,“对环境有影响的建设项目”、“重大环境影响”、“轻度环境影响”和“环境影响很小”这些不确定法律概念又是如何被适用的呢?本研究运用案例实证分析的方法,以环评分类的司法审查实践为研究载体,对该问题进行了考察。

1 环评分类司法实践中不确定法律概念适用概况

为了准确反映环评分类中不确定法律概念的适用现状,本研究利用北大法宝数据库(http://www.pkulaw.cn/),分别以“建设项目环境保护管理”和“建设项目环境影响评价分类管理”为关键词搜索到相关行政案例共72个。其中,涉及环评分类审查的案例为56个,时间跨度为2005—2014年,涵盖行政处罚(40个)、行政许可(13个)、行政命令(1个)、行政赔偿(1个)和行政执行(1个)等多种行政行为。无论从时间尺度还是内容涵盖方面,这些案例都能够在很大程度上真实地反映我国环评分类的司法现状,故将这56个环评案例作为基础资料进行实证分析。

从法院的审查方式来看,在涉及环评分类司法审查的56个案例中,诉讼当事人对环评分类这一环节提出异议且法院直接审查的案例有23个,约占总体的41.1%(见表1)。在其余的33个案例中,尽管环评的分类并未成为争议点,但鉴于环评类别的筛选和确定是对建设项目进行准确和科学环评的第一步[3],环评类别同时对行政机关的行政处罚、许可等行为有直接影响,法院也对其进行间接审查。

表1 环评案例的审查方式

法院的主要审查内容为:(1)建设项目是否需要环评审批;(2)建设项目应当编制何种环评文件。其中,法院对(1)项和(2)项都进行司法审查的案例为21个,约占总体的37.5%;仅对(1)项进行司法审查的案例为29个,占51.8%;仅对(2)项进行司法审查的案例为6个,比例为10.7%(见表2)。因此,建设项目是否需要环评审批是法院进行司法审查的最主要内容。

表2 环评案例的审查内容

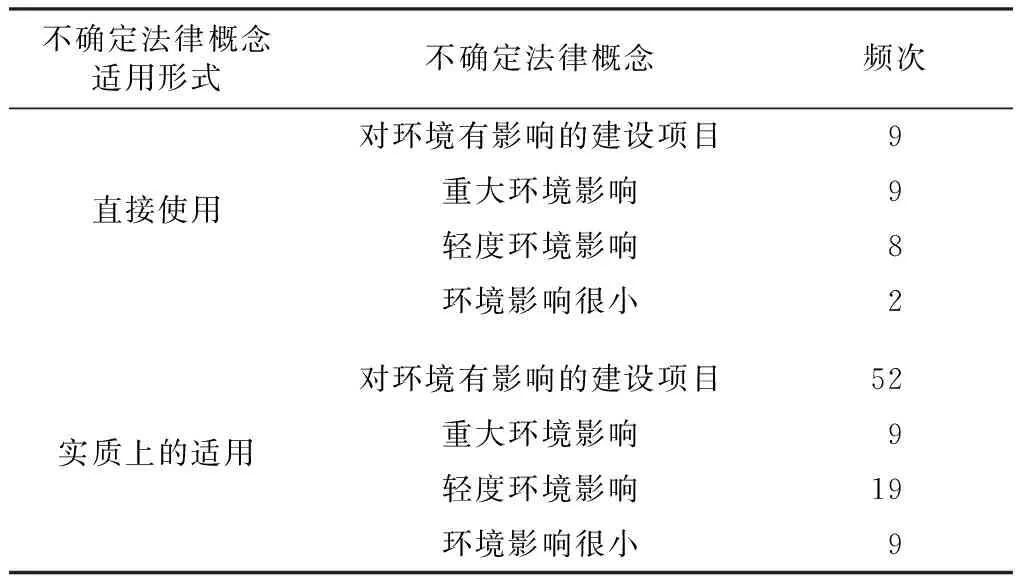

无论是直接审查还是间接审查,法院都很少在字面上直接使用不确定法律概念,在56个案例的判决书中,“对环境有影响的建设项目”和“重大环境影响”出现的频次均仅为9次,而“轻度环境影响”和“环境影响很小”则分别为8次和2次(见表3)。但从审查内容上分析,法院对相关内容的审查实质上就是对相应不确定法律概念适用的体现。法院对建设项目是否需要环评审批的审查涉及了对“对环境有影响的建设项目”的适用,对于应当编制何种环评文件的审查则涉及了“重大环境影响”、“轻度环境影响”和“环境影响很小”等不确定法律概念的适用。如表3所示,法院在环评司法审查中实质上适用“对环境有影响的建设项目”、“重大环境影响”、“轻度环境影响”和“环境影响很小”的频次分别为52、9、19、9。

表3 环评案例中不确定法律概念的适用

2 环评分类中不确定法律概念司法适用的常规案例分析

在56个案例中,有53个案例的终审判决是法院在参照《名录》的情况下作出的,约占全部案例的94.6%。因此,将这53个案例统归为常规案例并对其中的不确定法律概念适用问题进行分析与总结。

2.1 法院的审查逻辑

在53个常规案例中,法院在审查环评分类时直接引用《名录》的案例有42个。法院运用涵摄的逻辑,以《名录》中的明确规定为大前提,以具体的案例事实为小前提,最后得出符合《名录》所指示的法律效果的结论。其中有36份判决书详细描述了适用《名录》的逻辑过程。例如:在弘治文教用品案(上海弘治文教用品厂诉上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局行政处罚案((2011)浦行初字第142号))中,法院参照《名录》关于文教用品制造业的具体规定,通过涵摄的逻辑得出案例中的蜡笔、颜料和橡皮泥的加工生产属于文教用品制造业,应当进行相应环评文件编制的结论,属于“对环境有影响的建设项目”。

另外有11个案例中,法院虽然没有直接引用《名录》,但是对当事人依据《名录》所做的行为予以认可,实质上仍然通过涵摄的逻辑适用了《名录》。如中玉獭兔养殖案(安徽省中玉獭兔养殖有限公司与安徽省环境保护厅等环保行政许可上诉案((2014)合行终字第000108号))中,被上诉人安徽省环境保护厅适用《名录》中有关送(输)变电工程环评类别的具体规定(“500千伏以上;330千伏以上,涉及环境敏感区”的输(送)变电工程建设项目应当编制报告书,其他项目编制报告表),故作出合肥市220 kV输变电工程应编制环境影响报告表的判断,法院在审判时也对此做出了认可。

总之,法院将常规案例中的不确定法律概念的适用转化为对《名录》中具体规定的适用,把《名录》作为涵摄的大前提对环评分类相关事项进行审查,从而化解了不确定法律概念的适用难题。

2.2 法院的考量因素

不确定法律概念存在多义性,无论是行政机关还是法院在适用时都必须考量相关因素来确定其妥当含义。在常规情形下,行政机关在适用相关不确定法律概念时仅考量了《名录》中规定的因素。但在天帆蓄电池厂案(攸县天帆蓄电池厂诉攸县环境保护局等环境保护行政许可纠纷案((2009)株中法行终字第30号))中,行政机关并没有完全按照《名录》中的明确规定,而是考量了实际的环境影响这一因素,从而对铁矿精选项目环评作出了“环境影响很小”的等级判断。但法院进行司法审查时,参照《名录》中的规定(项目类别为“黑色金属矿采选,有色金属矿采选”属“应当全部编制环境影响报告书”的项目),认定铁矿精选项目应属于“重大环境影响”,并最终通过对项目类别这一因素的考量替代了行政机关的判断。

纵观常规案例,法院在环评分类审查时所考量的主要因素为项目类别、项目规模以及环境敏感性等,且均来源于《名录》中的具体规定。在53个常规案例中,法院全部考量了项目类别,考量了项目规模的案例有9个,考量了环境敏感性的案例则有5个。如天帆蓄电池厂案中,法院依据对项目类别的考量,认定涉案的铁矿精选项目属于对环境有“重大环境影响”的项目;再如联兴米粉厂案(融水苗族自治县融水镇联兴米粉厂不服融水苗族自治县环境保护局行政处罚案((2010)融行初字第1号))中,法院依据项目规模认定年加工25万t以下的粮食及饲料加工建设项目属于“轻度环境影响”;而在朱甲案(朱甲诉上海市宝山区环境保护局等环评审批决定纠纷案((2011)沪二中行终字第274号))中,法院在判断建设项目的环境影响时提及了“居民区”这一环境敏感区。

由此可见,法院在常规情形下对环评分类中不确定法律概念进行适用时所考量的具体因素主要来自于行政机关制定的《名录》,这体现了法院在司法审查时所考量的标准与行政机关制定的标准保持了高度的一致性。

3 环评分类中不确定法律概念司法适用的特殊案例分析

法院通过参照《名录》的具体规定化解了多数环评分类中不确定法律概念的适用难题,除此之外,法院在终审判决中并没有把《名录》作为涵摄大前提的案例仍有3个,分别为:林秀菊案(林秀菊不服福安市工商行政管理局行政登记案((2005)宁行终字第66号))、叶建春案(叶建春与东莞市环境保护局环保行政处罚纠纷上诉案((2012)东中法行终字第45号))和亿彩数码案(佛山市顺德区亿彩数码广告有限公司与佛山市顺德区环境保护局环保行政处罚纠纷上诉案((2006)佛中法行终字第85号))。本研究将这3个特殊案例进行逐一分析,并探析特殊情况下法院适用相关不确定法律概念的方式及效果。

3.1 林秀菊案:逐级请示获得最高人民法院的解释

本案中林秀菊等不服当地工商行政管理部门对“农家人饭庄”作出需颁发营业执照的许可行为而提起诉讼。该案争议问题在于“公民个人租赁住宅楼开办个体餐馆”的行为是否属于“对环境有影响的建设项目”,是否需要报批相应的环评手续。一审法院根据《名录》中“营业面积100平方米以下,非敏感区的饮食业应当填报环境影响登记表”的规定,将该行为定性为属于“对环境影响很小”的“饮食业”,最终得出该行为应当填报环境影响登记表的结论。被告人不服,提出上诉后,二审法院并没有对“公民个人租赁住宅楼开办个体餐馆”的行为是否属于“对环境有影响的建设项目”这一适用难题立即作出回应,而是向上一级省高级人民法院请示。省高级人民法院鉴于该问题属于“法律、法规未具体规定且有重大影响”,继续向最高人民法院提出请示。最后,二审法院根据最高人民法院的司法解释性文件[4]“公民个人租赁住宅楼开办个体餐馆的行为不属于《名录》中的建设项目”,认定该行为无需进行任何环评报批。

在本案中,二审法院未对相关行为是否属于“对环境有影响的建设项目”这一实质性问题作出自己的独立判断。面对疑难案件中的法律适用问题,法院借助案件请示制度,将法律适用的疑难问题逐级上报请示,最后以最高人民法院司法解释为依据将“公民个人租赁住宅楼开办个体餐馆”的行为排除在建设项目环评的适用范围之外。

3.2 叶建春案:《名录》原则转化为常规情形

本案中叶建春因不服当地环境保护局以未经环评擅自开工建设等事项为由对其作出行政处罚,向法院提起诉讼。该案有关环评分类的争议点在于未列入《名录》的硅胶制品项目是否属于“对环境有影响的建设项目”,是否应履行环评报批手续。对此问题,法院认定:经查《名录》中并没有硅胶制品的项目类别,但经环境保护局检查发现硅胶制品项目在生产过程中排出污染废气,可推定叶建春经营生产的硅胶制品工序中除了硅胶外还含有其他对环境造成影响的成分。根据《名录》第五条规定:“跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价分类应当按其中单项等级最高的确定。”法院认定叶建春应依法申报其生产项目对环境产生的不良影响,履行相应的环评报批手续。

对于争议性问题,本案法院在查阅《名录》具体规定未果后,将视线转向了《名录》的原则性规定。法院根据该硅胶制品项目在生产过程存在环境污染的关键性事实,推出该硅胶制品工序中除了硅胶外还应含有其他对环境有影响的材料成分,故涉案的硅胶制品属于含有多种生产材料的复合型建设项目。经过一系列逻辑论证,最终适用《名录》中关于复合型建设项目的原则性规定,法院做出该案中的硅胶制品项目的环评分类应当按其中单项等级最高确定的决定。

3.3 亿彩数码案:判断过程式审查

本案中亿彩数码广告有限公司不服佛山市顺德区环境保护局以其未经环评擅自开工而做出处罚,提起诉讼。该案双方的争议在于喷画项目是否属于“对环境有影响的建设项目”,是否需要申报环评文件。一审法院对这一问题未作回应,而二审法院认为:被上诉人顺德区环境保护局仅根据对当事人和附近居民的询问笔录以及现场设施的照片就认定喷画项目污染环境,但并无证据证明污染物是什么以及是否超过排放标准,也无证据证明该项目的实际环境影响不能满足当地环境功能区划要求;《名录》并未将喷画建设项目列入其中,同时被上诉人顺德区环境保护局也没有提供该项目由广东省环境保护总局确定在建设项目环境保护管理类别之内,并报国家环境保护总局(现环境保护部)备案的依据。因此,认为喷画项目在建设之前应当履行环评审批手续没有事实和法律依据,二审法院不予支持。

本案中,二审法院并未对喷画项目是否属于“对环境有影响的建设项目”进行实质性审查,而仅对行政机关为何作出喷画项目是“对环境有影响的建设项目”这一判断的形成过程进行审查。当法院从事实和法律等层面发现行政机关的判断形成过程缺乏合法依据时,即对行政机关的判断予以否定,但对喷画项目是否属于“对环境有影响的建设项目”的最终判断权仍然保留在行政机关手中。

3.4 评 析

在特殊案件中,为了有效实现环评分类中不确定法律概念的适用,各法院分别采取了独特的处理方式与路径,也对日后解决此类法律适用问题提供了不同程度的借鉴意义。

林秀菊案中,法院采用的案件请示方式作为法院在实践中形成的审判惯例,具有现实合理性[5],尤其在出现事实和法条之间难以建立有效联系、法院难以准确把握时,更能起到积极作用。但是由于案件请示制度本身违背了审判独立、直接审理等现代司法的基本理念,存在着侵犯当事人诉权、导致诉讼效率低下等内在缺陷,在理论上趋向于废除[6]。

叶建春案中,法院充分利用司法自由裁量权,通过适用原则性条款巧妙地化解了不确定法律概念适用难的问题。当然,通过适用原则性条款来判案必须符合能将其中的价值判断加以正当化的规范性要求[7],这对法官说理和论证的职业素质提出了较高的要求。不过还应注意的是,当涉及过于专业的复杂议题时,即便法院有意适用原则性条款,其相关专业知识和经验的局限性也不免会成为其中的一大障碍。

亿彩数码案中,法院一改传统的替代审查模式,而采用判断过程式审查。环评分类事项的专业性决定了行政机关对相关不确定法律概念的适用享有一定的判断余地[8]。判断过程式审查作为对行政裁量进行程序性实体审查的方式,有效地实现了司法权与行政权的平衡[9]。这一审查模式的创新,很好地解决了法院一方面碍于有限的知识经验无法介入实质性问题,另一方面又需肩负司法审查重任的尴尬境遇。

4 结 语

我国立法中使用了“对环境有影响的建设项目”、“重大环境影响”、“轻度环境影响”和“环境影响很小”等不确定法律概念,构成了环评分类的基本框架。法院对这些不确定法律概念的适用蕴含在司法审查的相关内容中。除了理论上的法律解释方法外,法院在适用时采用了多样的处理方式。

多数情况下,法院在环评分类审查中以行政机关制定的《名录》为涵摄的大前提,将不确定法律概念的适用直接转化为对《名录》中具体规定的适用,并以《名录》中的相关因素作为主要考量,进而化解法律适用中不确定的难题。特殊情况下,当没有《名录》可参照时,法院也尝试采用案例请示、原则转化以及判断过程式审查等多元方式为破解适用困境提供新的思路。

实证分析显示,法院在对环评分类审查时,展现出对行政机关专业知识和经验的强烈依赖性。法院判断具体问题时主要参考行政机关制定的标准,而当这种标准缺失时,法院则尽量回避对专业问题作实证性判断。针对这一突出特点,本研究提出两点建议:第一,在立法上不断完善《名录》等解释性规范,为法院提供更加全面的参考,这对于不确定法律概念适用难题的解决十分重要。第二,在司法实践中,法院也应充分发挥自主能动性,积极解决不确定法律概念的适用问题。从本研究总结的实践经验看,采用判断过程式审查的新尝试或许是最有可能得到广泛运用的一种路径。

[1] 卢佩.德国关于不确定法律概念之第三审级司法审查[J].现代法学,2013,35(6):146-157.

[2] 王泽鉴.民法判例研习丛书·理论基础[M].中国台北:国立台湾大学法学丛书编辑委员会,1993:158.

[3] 李寅年,解聪敏.建设项目环境影响评价类别筛选方法的研究[J].城市环境与城市生态,1995,29(增刊1):10-14.

[4] 最高人民法院行政审判庭关于工商行政管理部门审查颁发个体工商户营业执照是否以环保评价许可为前置条件问题的答复[EB/OL].[2015-10-23].http://www.court.gov.cn/shenpan-xiangqing-337.html.

[5] 苏力.送法下乡:中国基层司法制度研究[M].北京:中国政法大学出版社,2000:74.

[6] 万毅.历史与现实交困中的案件请示制度[J].法学,2005(2):9-19.

[7] 林来梵,张卓明.论法律原则的司法适用——从规范性法学方法论角度的一个分析[J].中国法学,2006(2):122-132.

[8] 翁岳生.行政法与现代法治国家[M].中国台北:国立台湾大学法学丛书编辑委员会,1985:84.

[9] 王天华.行政裁量与判断过程审查方式[J].清华法学,2009,3(3):96-108.