真乐在心不在景

傅阳华

魏广君

1964年生于郑州,河南信阳人。现为中国国家画院书法院篆刻研究所副所长。中国艺术研究院文学艺术创作院研究员,中国城镇化促进会书画研究院副院长,荣宝斋画院教授,中国人民大学画院特聘教授,河南大学艺术学院特聘教授,中国美术家协会会员,中国书法家协会会员。

著作、编著、主编出版有《奇瑰伟丽·魏广君金碧山水》、《精妙庄严·魏广君扇画》、《逸品十家·魏广君》、《当代书法十家·魏广君》、《当代主流画家影像现在时·魏广君》、《率真堂书画篆刻艺术》、《魏广君山水画艺术》、《中国画坛60一代·魏广君》、《空潭饮真·魏广君》、《中国篆刻百家·魏广君》、《魏广君的山山水水》、《元四家》、《当代中国画市场调查报告·魏广君卷》、《水墨年度·2011投资收藏指南·魏广君》、《厚润华滋·青卞隐居图赏析》、《抟庐高兴·恭王府艺术系列展·魏广君》、《〈江苏画刊〉提名·21世纪优秀艺术家山水卷》、《古印精粹》、《中国历代文人尺牍题跋精萃》、《中国碑刻书法丛书·汉隶全编六卷》、《中国碑刻经典北魏·唐》、《康有为广艺舟双楫评注》、《当代中国画品·华美典雅卷》、《新十体美术字典》、《醉吟青墨·魏广君卷》、《清风长引·魏广君画竹》、《魏广君写生集》、《宽博空灵·魏广君篆刻拾存》、《魏广君书法选辑(一)》、《抟庐文心·魏广君艺术大展作品集》《清风长引·魏广君扇面作品集》等多种图书。

中国画多次参展国际水墨展,国际艺术节专题展,南北水墨对比展,中国国家画院年展,全国画院优秀作品展,海峡两岸画家联手创作《新富春山居图》,以及多种科目的全国性的学术提名展、邀请展。

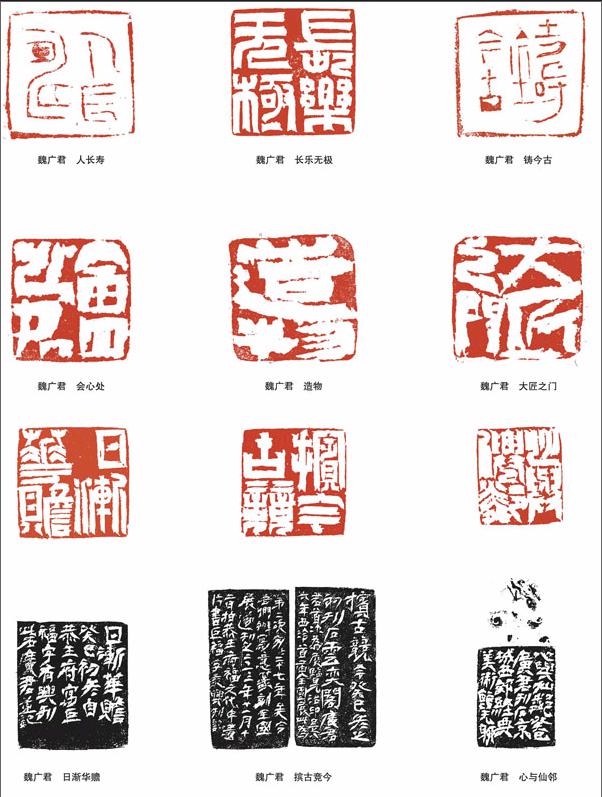

书法篆刻作品参展《第四届全国书法篆刻作品展览》,《西泠印社首届全国篆刻作品评展》,《第二届墨海弄潮展》,《第二届中原书法大赛》行书一等奖,及其它全国性书法大展、中日篆刻展、中韩篆刻展等。

曾为河南省国画家协会常务理事,河南印社常务理事,河南省书协书法创作委员会委员、篆刻委员会委员、学术委员会委员,河南省文物鉴赏书画鉴定委员会副主任委员,河南省作家协会会员。清华大学美术学院山水画魏广君工作室导师,北京大学书画名家魏广君工作室导师,中央党校中国领导科学研究会研究员。

叼烟望乡的抟庐,是个游子;豪情万丈的抟庐,是个才子;酣醉放情的抟庐,象个赤子;慧黠调侃的抟庐又象个……

当绘画是一种心灵倾吐的时候,笔墨不是笔墨,色彩不是色彩,烟云不是烟云,山水不是山水,却只是一种美、一种爱、一种自我、一种逍遥。抟庐的画,可以作如是观。

——作者题记

卧游在京华

魏广君斋署抟庐,信阳潢川人。我认识他已经两年了,却仅见过一次。再见抟庐的时候,已经是甲申年底,抟庐在京华作画也有两年了。混迹于都市的人们的面容从古到今无非三种:智者献其谋,勇者效其力,学者售其能,有谁能够逃脱此三种生存方式的吗?以何种方式逃脱?在万丈红尘中挣扎的疲累面目,在当今的北京街头举目皆是。我猜想抟庐的模样大概不像从前那样的不着烟火了吧。

圣诞节的午后偶遇了抟庐一面,他没有像其他朋友那样道“圣诞快乐”,忘情诗酒的他大概浑然不觉这个洋节日。使我大为惊讶的是:他的状态和以前并没有什么变化。他仍旧不修边幅,袖了手悠游地行走;仍旧是喝了酒,带着三分醉意,但是这有什么错吗?他又不驾车,我想;仍旧在吞云吐雾中神聊无边,酒意只是助长了聊兴,全然不为迫在眉睫的某种任务而烦恼。当年陶渊明说:“倚南窗而寄傲”、“世与我而相遗”的时候可是在“归去来”后的五柳家园,那里有将芜的田园、热忱的农人、犹存的松菊供他执杖耕耘、把酒田畴、抚嗅盘桓,而今的抟庐是在北京,这里有的是局促的住房、高昂的消费和横流的物欲。蜗居北京的他依旧保持了那种不可驱驰的精神状态。

中国画批评有一大传统:知人论世,或曰这也是一大缺点。没办法,祖宗将它积淀在华夏子孙的心灵底层,历经千年传至我辈,挥洒不去。读抟庐的画的同时,我不由自主地留意了那些灵感偶迸的题语。它们或长或短,或浓或淡,或伴着飞云,或和着雪片,或清清醒醒地俯视画面,或淋漓模糊地与雨竹俱湿,都与画面形成和谐的奏鸣;它们又是真情性的点染,虽吉光片羽,也足以动人。久之,抟庐其人,眉眼声情似乎被勾画出来:叼烟望乡的抟庐是个游子、豪情万丈的抟庐是个才子、酣醉放情的抟庐象个赤子、慧黠调侃的抟庐又象个……。我想,我又陷入了知人论世的陷阱吧。与抟庐的结识,所经历的过程却是——读其画,揣测其人,见其人,愈知其画,知其人,愈喜读其画的过程。

读那些作于京华的画,看癸未、甲申两年的画跋,抟庐的两年是浸润着淋漓墨气,蒸腾着书卷气,又纠结着、隔着重重雨烟的思乡之情度过的,不羁、自嘲、狂放、探索、悲情、陶醉……撒落字里行间,又化为纷披之笔,氤氲之墨,这些图卷的确如他所说——是以情“写”出来的。

能事不受相促迫,左陈五六册,右倾三两壶的寂寞冷清。大隐于市,谈何容易,需要有古井一般平静的心,而后才能不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。正如他的一段题跋所言:心无管束,常将闲书来读;有何可参?专拣闹地打坐。

眼前乐地自足怡

再见抟庐的绘画,我同样的大为惊讶:烟岚气象又非从前可比。

“烟岚扑面”的境味,一直是山水画家对画面的追求,王摩诘的笔下郁郁盘盘、云水飞动,谓之曰“蓝田烟雨”;张志和箬笠蓑衣,画斜风细雨的洞庭湖,自称曰“烟波钓徒”;王墨(默)酒酣之后笑吟挥扫,图出云霞,染成风雨,或谓之“云山之祖”,画史常将此三位唐人称作水墨山水的鼻祖,在《唐朝名画录》中和张志和与王墨并称“逸品”。他们的作画方式相当狂放,王墨十分擅长泼墨山水,曾“醉后以头髻取墨,抵于绢画”。唐代的水墨山水还不是主流的技法,何况泼墨?更何况以头发取墨?难怪在品评之初,“逸品”被作为品外之品。

他们以闲适的情怀;非时代主流的技法;画家本人散逸的品质开创了中国画水墨山水逸品的端绪,也为日后逸品的繁衍盛行埋下了生机勃勃的种子。笔者想,水墨山水在缘起之初是否已经与烟岚风雨结下了不解之缘?故后来画者有善写烟林清旷者,有喜图春山淡冶者,有点滴烟云、草草而成者,甚至有字号“云林子”、“烟客”、“枕烟老人”、“耕烟散人”者,是否都倾慕着那烟岚扑面的境味。

风雨烟岚在中国山水画面上的地位,有似于西方油画中的光,时而有形,多处无形,却极费安排,是画面上重要的渲染气氛的语言。在西方绘画中,达芬奇用均匀的光使《蒙娜丽莎》显得柔和恬美,卡拉瓦乔用一束强光,使画面跌宕有致,米勒则喜用夕阳的光渲染牧歌式的安详,而印象派则紧抓住自然光投射在物体上的斑驳色彩。中国画没有如此多的光感语言,中国山水画常用风雨烟岚营造气氛与意境。比如青绿山水中常见的神仙境界的神秘缥缈,南方山水画家的淡墨轻岚营造的雾气蒸腾感,南宋院画家在小小的扇面上用烟岚将境界层层推开等等。

“远景烟笼、深岩云锁”,是山水画家总结出的技法口诀。画面上有了烟岚,山水才有了虚实,云烟锁断显现了山体巍峨,烟云提空便不显层崖积累;山因为有水溪、瀑布显得活了,因为有了烟岚而显得灵动了。云烟因为活与灵动而唤醒了绘画。故烟岚于章法上,解决了迫塞的问题,更帮助了中国画虚实、藏露、开合、动静诸种美感的形成。

然山水有气韵,有迹可求的烟云并不足以当之,烟云可迹求而气韵无迹可循。烟云显然不全是气韵之迹。故王诜用青绿绘烟江叠嶂;米氏以大点小点而平淡天真;鸥波名复古实革新尽用平远;云林惜墨如金但似嫩实苍。宋元文人,格调超逸,摩诘可谓后继有人。但是水墨山水的精神在那时落地开花已经化作身千亿了吧。而对烟云的追求也从技法层面更加转至格调层面,烟岚飘处显示了山水的高和远。高,故缥缈、绝尘,远,故开阔、安逸。抟庐的烟岚之气来自超逸的笔墨。

抟庐的“遣意”作品都极富风雨烟岚的气象,如《白纸坊遣意》、《北苑遣意》、《紫竹院遣意》都是在京华的作品,那是钢筋水泥阵营中被遗忘了的几小块乐地吧,更是画者心中意存高远的乐土吧。风雨烟岚一方面提升了画面的高远绝尘,另一方面却少了抟庐以前的寂寞萧条感,多了些许触笔皆景的人世情,这两方面并不矛盾。同样景色,在不同的画家笔下境味是绝然不同的,那是画家胸中的丘壑与烟岚,实景只是个引子。

《紫竹院遣意》发掘风雨烟岚之境味,对笔墨作了新的调整,晨昏之雾霭、冬日之白雪、忽来的风雨、山间的晴晦都奔走在画卷上,有云卷云舒、有烟波不兴、有雨竹潇潇、有长瀑如练,这些景物使山活而使景虚;有茅亭吐纳风云、有寺塔掩映坡脚、有行者蓑笠曳杖、有瓦舍在白云生处,这些景物使画面虚中有实。黄宾虹由青城山坐雨而体悟山水之神妙,傅抱石也由蜀地之风烟无际而创造了抱石皴。那种不分天地,不辨东西。是风雨烟岚之景,更是画者心中的乐地,造化之功引发了心源之喷薄。

山高水长而人生苦短,难得的是凭高而望远,烟云之景之与山水画大概不是有迹无迹那么简单的表面现象。云烟过眼,变灭何常。天上人间,转徙无定,生命的单薄与艺事的深厚、生命的促迫和艺事的从容如何能够同一步调,生命的荣辱该怎样挥之脑后?生命爱恨又怎能交睫不存?烟云,只有烟云可以做一注解。

日晷乍移成古时

长期以来,抟庐一直醉心于清初四僧,不仅仅限于笔墨技法的学习,更在于精神的认同。石涛的法自我立之胆、八大的随心所欲之境,是水墨的精神所在。“忽在斜阳里,今人对古山”,在四僧之外,抟庐又发现了第五僧担当。担当其人,侠烈放达;担当其画,生辣雄拙,容不得丝毫的甜熟俗媚;担当其诗,禅机风雅、一语中的,就如钝刀杀人,这是极其难能可贵的。但是,担当的画风何其简率冷逸,学之极易流于荒率,落入魔障。唯其诗意却往往能将画家之笔提升到一个另一层境界,那便是禅意。

自古绘诗意图最难,因为牵涉到要把时间艺术转换为空间艺术,转换的过程中往往失掉了韵味、失掉了意境,失掉了精华的部分,而只剩下皮毛的刻画。抟庐对于担当诗意的理解,感悟与心,形诸于手,并不津津于担当的冷逸,而是相当的有其乐融融感,不是愤世佯狂,而是平添了怀古的旷达。

我想画家在风雨如晦的某一瞬间,可能参悟到了“今人对古山”的真谛吧,而面对抟庐的《担当诗意图》、《老子语义图》、《淡宕四屏》、《雄逸四屏》观者又何尝不有日晷乍移、时空置换之感呢。

笔墨在不同的时代有着不同的言语方式,晋隋有勾无皴格调高古,董源的披麻皴秀润绵远、范宽的雨点皴气势雄强、李唐的斧劈皴简括豪放,倪瓒的折带皴文雅秀逸……抟庐的皴法没有刻定的程式,随着风雨晦明的山色而变幻,随着胸臆的舒放而展开,这不正是历代革新画家所提倡的“外师造化,中得心源”吗?面对古山的今人,自有非同古人的思致和表现力。

明清水墨画虽以仿古为能事,但我们今天乐于发掘的仍旧是不羁于成法、鄙规矩于精研的一派。然而,石涛真的是不循古法吗?怕是相对的说法。四僧并不少有临摹古人的作品,宋元大家,也曾经是他们心目中的万世楷模,只是后来能够取其魂而忘其形而已。

抟庐最近却常悟得宋人之法。我辈没有眼福,于唐人水墨画所见不多,宋人中的李成、范宽、郭熙的作品还时时能够见到。宋人尚法,故能开宗立派,即使多狂放也能收拢于理,这是时代精神使然吧。《苦瓜和尚话语录》固然多奥义,却没有《林泉高致》更切中华夏文人传统的脉搏。这是理性的烛照,透亮了心灵路程不至于导致迷失的缘故。现代水墨如果能够认识到这一层次,就比动辄八大、倾辄石涛又走进了水墨精神一步,乍移的日晷就又在时空中多转了两圈。

学习是一种过程,却又如担当所说:“不在经年与一日”,成法在心就辨不清是宋是元、是八大还是髡残了,没有畏缩之情、犹豫之弊,绘画是抟庐生命的一种存在状态。作画时下笔无碍的感觉、自我内心的恬适境界,只能是画家自知的享受。真乐在心不在景啊!

纷披乱叠千重锦,再读抟庐的时候有感慨万千。当绘画是一种心灵的倾吐的时候,不再有苦心孤诣的“创新”,牵强附会的深沉,不渴望让人瞠目结舌的冲击力,更不需要玄虚趣味的玩弄形式。当绘画是一种心灵倾吐的时候,笔墨不是笔墨,色彩不是色彩,烟云不是烟云,山水不是山水,却只是一种美、一种爱、一种自我、一种逍遥。