沈阳市新开河省政府示范段水生态治理

摘要:目前城市河流、湖泊整治中,注重清淤、堤岸、绿化和截污等工程,而不重视底泥和水体生物原位修复,更不重视河流、湖泊生态体系建立,这样导致城市河流、湖泊整治中边治边黑、边黑边治,不能从根本上改善河流、湖泊水质和提高水体自净能力。文章结合新开河示范段生态治理工程,探讨了生态恢复、泥水同步治理的途径。

关键词:新开河;水生态治理;生态恢复;城市河流;水体自净能力 文献标识码:A

中图分类号:TU992 文章编号:1009-2374(2016)06-0083-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.06.042

1 新开河概述

新开河始建于1914年,全长27.7km,是一条贯穿沈阳北部主城区、东西流向的人工河。1997年市政府对新开河进行了综合治理,河底加宽到28m,设计流量

48m3/s,承担沈阳市北部城区雨水排放的功能。

1.1 现状排水体制

沈阳市北部排水系统依托新开河,形成旱季污水进入北部污水处理厂、雨季提升雨水进入新开河的排放体系。经十余年的改造,主干线已实现雨污分流,河水的外源污染主要来自上游水源(满塘河、辉山明渠)和雨水泵站提升的雨水内混合的生活污水。

1.2 新开河现状水质

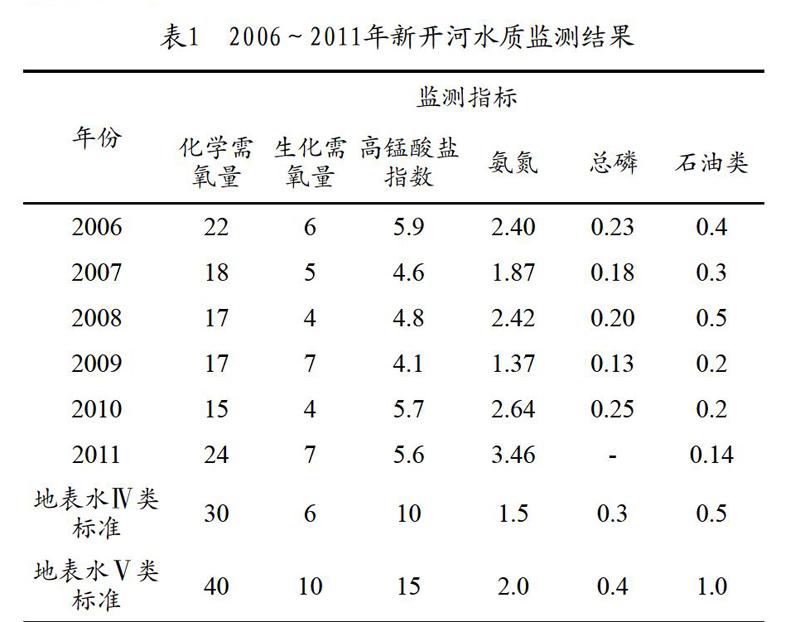

新开河两岸污水截污、清淤工程竣工后,沈阳市市政工程设计研究院与环保部门对新开河水质进行了检测。2006~2011年,新开河各项污染指标变化幅度不大,COD、总磷、石油类等污染物均达到Ⅳ类水质要求,但氨氮指标除2009年达到Ⅳ类水质标准外,其余年份均为劣Ⅴ类。此外,2009年和2010年生化需氧量(BOD)指标超出Ⅳ类水质标准0.17倍,为Ⅴ类水质。具体水质监测结果见表1:

表1 2006~2011年新开河水质监测结果

年份 监测指标

化学需氧量 生化需氧量 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 石油类

2006 22 6 5.9 2.40 0.23 0.4

2007 18 5 4.6 1.87 0.18 0.3

2008 17 4 4.8 2.42 0.20 0.5

2009 17 7 4.1 1.37 0.13 0.2

2010 15 4 5.7 2.64 0.25 0.2

2011 24 7 5.6 3.46 - 0.14

地表水Ⅳ类标准 30 6 10 1.5 0.3 0.5

地表水Ⅴ类标准 40 10 15 2.0 0.4 1.0

根据超标污染物种类及超标倍数可以推断,新开河水质超标主要受生活污水类污染影响较大。

2 新开河省政府示范段水生态治理设计

此次选取治理的河道示范段总长度3km,其中省政府段1km(从崇山东路到北陵大街);因新开河上游满塘河污水处理厂未建成,在省政府段上游设2km预处理段(通过药包叠坝做过滤坡实现,药包3年更换,成本计入总造价)。该项目的治理可为大范围运河河道的治理提供示范性的参考。

2.1 现场调查及排污口附近水质检测

调查起始点为省政府段上游3km处往下游沿岸排查,省政府上游沿岸有两个雨水泵站出口及省政府区域沿岸的6个管径0.50m的溢流口,其周边底泥发黑发臭现象严重。该河道在一年中春季与夏初的阶段,底泥内源污染释放到水体时,河道恶臭现象更加明显。

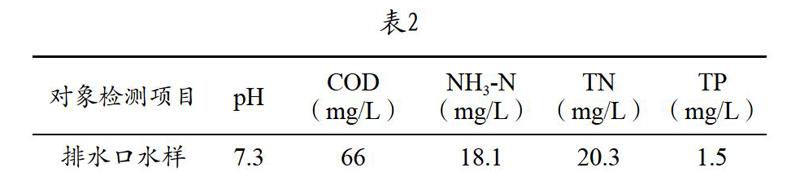

排水口抽样水质检测数据(2015年8月29日)如下:

表2

对象检测项目 pH COD

(mg/L) NH3-N

(mg/L) TN

(mg/L) TP

(mg/L)

排水口水样 7.3 66 18.1 20.3 1.5

注:以上检测数据采用ET1151M型快速测定仪、ET3150B型多功能消解器进行当日水样检测。

2.2 水质分析

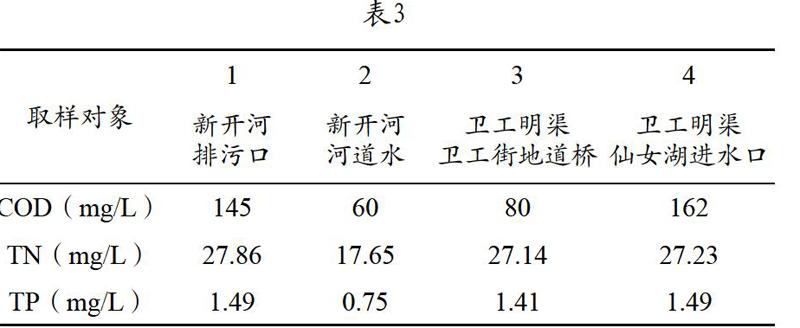

沿该运河取4点做水质分析,检测数据如下(2015年1月):

表3

取样对象 1 2 3 4

新开河

排污口 新开河

河道水 卫工明渠

卫工街地道桥 卫工明渠

仙女湖进水口

COD(mg/L) 145 60 80 162

TN(mg/L) 27.86 17.65 27.14 27.23

TP(mg/L) 1.49 0.75 1.41 1.49

由表格中检测结果表明:(1)各采样点COD、TN、TP均未达到地表水Ⅴ类水标准,全部为劣Ⅴ类水;(2)各采样点氮的污染程度比磷严重。

通过以上现场实测数据与表1对比可知,近年新开河水体污染加重,河道生态系统已经被破坏,前些年的清淤工作基本失败,其原因是上游水源(满塘河、辉山明渠)和沿线雨水泵站提升的雨水内混合的生活污水造成的外源污染及传统清淤方法造成的上层不稳定淤泥残留多。河道具体表现为:水体富营养化严重,比例失调,导致水草生长泛滥;底泥磷污染严重,水草疯长,生态系统平衡点打破;大量生活污水排入已超过河道生态系统的自净能力,水体溶解氧低;部分区域有偷排现象且水质极其恶劣,有强烈的恶臭味。

2.3 治理方案

新开河水生态示范治理项目在不二次截污、不机械清淤、不损坏绿地、不影响居民正常休闲、生活的前提下,采用原位消解黑臭淤泥技术,消除劣Ⅴ类水,并恢复提升至正常自然生态环境的Ⅳ类水,为沈阳市下一阶段河道全面治理打好基础。沈阳市市政工程设计研究院与深圳文科园林股份有限公司合作,采取刘民华教授的专利技术处理污水及河道底泥,实现溢流水口出来的恶臭污水几分钟后变成没有任何气味的清水,且将河流恶臭污泥全部原位消失、无需外运,彻底解决这一环保难题,避免了传统方法清淤二次外运污染。

2.4 治理原理

通过在污染水体中投加高效物化凝聚剂(专利产品,共24种型号),并使药剂与泥、水充分混合,使得底泥得以修复,进而恢复河道的自净能力。与常规铝、铁、钙类盐及PAM等不同,该药剂为灰白色粉末,适用pH值为4~9,使用时无需配置成溶液、直接投加水体。其主要由天然矿物质组成,通过凝聚、吸附、电化学、螯合等形式起到固化和分离的作用,使在污水中的物质和悬浮物短时间内与水分离,凝集沉降,达到去除污水中污染物,净化水体的目的,且无二次污染。同时去除的物质还包括有机磷、无机磷和金属类等有毒有害污染物,能有效去除污染河道水体中的有毒有害物质,彻底消除黑臭现象,恢复水体生物多样性与自净功能。

2.5 水体生态修复和水环境治理的技术思路

专利技术的核心是通过快速还原水体生态链的关键胚体——底泥激活土族微生物,重构生态系统,从而达到恢复水体的自净能力。具体通过以下措施实现对水体修复:

2.5.1 原位修复——对河道底泥中重金属等有害物质进行固化,将底泥中封闭的营养物质释放出来并转化为可被微生物利用的有效营养物质,参与生态链的循环。同时提高底泥ORP(氧化还原电位),形成类氧化塘,增强自净能力。对底泥的修复,无需进行传统清淤处理,可有效避免清淤过程中二次污染的产生。

2.5.2 源头处理——针对截污纳管设施不完善的现状,在污水排水口构建预处理构筑物,并放置特制药包,对污水进行预处理,确保河道水质达标。

2.5.3 标本兼治——利用恢复活性后底泥的污染降解能力及水体的自净能力对非重负荷的新污染源进行消解,维持并提升河道水质,逐步恢复和丰富生态链,对生态系统进行升级,还原水体生态,恢复人类和谐共生的生态环境。

2.6 达到的预期效果

水环境原位生态修复黑臭泥水同步治理后,1周内臭味消失,水质变清,河底淤泥削减0.2~0.3m,水生态从厌氧状态转变为好氧状态,并出现许多微型动物;3周内,水底有很多水丝蚓(俗称“红虫”,是栖息在水底污泥中的底栖动物,以污水和污泥中的有机物为食物),大量的红虫对水生食物链的修复很有好处,继而水里可看到一些小鱼,表明水质好转,水生食物链初步修复,已适宜鱼类生长;4周内,青苔及水生植物生长,小鱼群增多,淤泥泥面从原来的黑色开始呈现灰白色;当河底淤泥中的有机物被吸收分解之后,底泥表面就是一层不被吸收分解的沙、石,底泥泥面呈现灰白色,红虫逐渐减少;1个月后,河底淤泥削减0.3~0.4m,河道已不黑不臭,水质明显变好。3个月后,底泥泥面呈现亮褐色,水体清澈透亮,水中动植物获得重生,底泥生物床建立,水环境逐步恢复之中。底泥土壤修复过程一般需要3~12个月,1~3个月为底泥驯化期,3~6个月为底泥稳定过渡期,6~12个月为底泥自净功能恢复期(当河道被污染时底泥是水环境的贮存器,当河道生态系统恢复后底泥是水环境的净化器)。

2.7 处理水量、泥量

处理水量、泥量见表4:

表4

面积(m2) 水深(m) 泥深(m) 水量(m3) 泥量(m3)

84000 1.2 0.4 100800 33600

2.8 实施方案

2.8.1 外源污染处理。(1)对河道沿岸暗渠内部、排污口周边50~80m2范围内进行原位处理,对累积的黑臭污染物进行消解、除臭;(2)对排污口外围放置特制药包,以不影响美观为前提布局在排污口周边,对外源污染物进行过滤消解。

2.8.2 内源污染处理。(1)垃圾清理,经过整治后的河道规范整洁;(2)修剪水草,以快速的方式修整因水草泛滥现象而引起的河道形象的破坏;(3)因污染物以黑臭污泥的方式,容易在沿岸两边堆积,对两岸边的有效距离10m内做原位深度治理,以此快速消除河道恶臭现象。

2.9 投放药剂及种植水生植物

2.9.1 原位治理。

目的:消除黑臭,降解底泥中的污染因子,逐步恢复底泥活性。

作业要求:(1)对水体浅的部分由人工直接搅动或高压水枪将底泥打起,投加1号药剂,搅拌使泥、水、药三者充分反应;(2)水深部分,以船载上挂桨机,将泥水打起,投加高效复合剂并搅拌;(3)清理打捞水面漂浮物。

2.9.2 深度治理。

目的:(1)激化土族微生物,恢复生物床;(2)加快水体复氧,促进水体净化。

作业要求:(1)向水体投洒2号药剂,并用搅拌设备进行充分搅拌;(2)打捞悬浮物,保持水体清洁。

2.9.3 营造生态链。

目的:(1)减轻水体污染负荷;(2)还原生态链,恢复水体生态自净能力。

作业要求:根据当地水生动物链特点,投放水生植物,还原和修复生态链。

3 治理预算

投药量:水体为700ppm,底泥为800ppm,合计一次投药剂量为97.44吨;源头污染物过滤坡及系统运行十年的药剂量为300ppm(水体),合计30.24吨。药剂综合造价为4万元人民币/吨,一次性治理、负责运行十年的药剂费合计510.72万元人民币;修建构筑物土建成本260万元人民币(主要是修建过滤坡),合计投资770万元,工期60天。

本段如采用普通河道干床疏浚(污泥不做无害化处理和深加工),处理成本200元/m3污泥,工期60天,建临时处理站1处(日处理1000m3),合计处理成本672万元;运输成本100元/m3污泥(运距36km,至大辛垃圾填埋场),需运污泥(处理后含水率由90%降至40%)5600m3,合计运输成本56万。合计投资728万元。

通过以上比较,采用原位处理污泥技术工程投资、工期与干床疏浚接近,但避免了施工期间的噪音、空气污染及污泥运输对城市市容市貌的影响,减少了垃圾厂卫生填埋量,且恢复了河床的生态系统,具备一定的抗冲击负荷,比较适合处理城市内河污染物及河道底泥。

4 结语

采用生态治理理念处理城市内河是治理雨污分流不彻底的中心城区水环境的新思路,原位技术施工简单,无需河道曝气,可在短时间内恢复河床生态,利用水体自净能力保持水质,其技术应用于苏州沧浪亭水体治理工程中,取得较好的效果,具有较广阔的发展前景。

作者简介:郭勇(1970-),辽宁海城人,沈阳市市政工程设计研究院高级工程师,研究方向:城市排水工程及污水处理。

(责任编辑:黄银芳)