组织即兴的形成机制研究:基于社会网络和组织学习理论

王 军,曹光明,江若尘

(1.上海财经大学 国际工商管理学院,上海 200433;2.中国科技大学 管理学院,安徽 合肥 230026;

3.徽商银行 博士后工作站,安徽 合肥 230001;4.上海财经大学 上海发展研究院,上海 200433)

组织即兴的形成机制研究:基于社会网络和组织学习理论

王军1,曹光明2,3,江若尘4

(1.上海财经大学 国际工商管理学院,上海 200433;2.中国科技大学 管理学院,安徽 合肥 230026;

3.徽商银行 博士后工作站,安徽 合肥 230001;4.上海财经大学 上海发展研究院,上海 200433)

摘要:近年来,越来越多的企业通过提升组织即兴运作水平来改善组织战略能力和获取竞争优势。本文以社会网络和组织学习理论为基础,构建出一个组织即兴形成机制的概念模型,以各类具有即兴运作经验的企业为研究对象,分析了企业社会网络、组织学习与组织即兴之间的形成机制。本文的研究结论拓展了组织即兴的现有理论,并为进一步研究组织即兴相关主题研究提供了理论基础,对企业提升组织即兴能力也具有一定的指导意义。

关键词:组织即兴;社会网络嵌入;组织学习

曹光明(1983-),男,中国科技大学管理学院博士后,徽商银行博士后工作站;

江若尘(1963-),女,上海财经大学上海发展研究院教授,博士生导师。

一、引言

全球市场一体化进程的加速和世界范围内经济动荡的频繁发生,使得企业面临着更加激烈的国际竞争环境、更频繁的科技革新和更多的竞争对手以及更短的产品生命周期(Volberda,1996)。企业如何应对动态复杂环境所带来的挑战和机遇,已成为战略管理决策实践中的核心问题。现实外部环境的变化和管理活动的客观需求表明,“先计划再执行”的传统战略模式在面对不确定的环境变化时暴露出明显的短板,组织往往需要在非计划的情况下即兴运作。于是学者们通过对爵士乐即兴创作和演奏的过程进行观察、分析、归纳和总结,并最终隐喻到管理理论之中(Weick,1998;Lewin,1998;Barrett,1998;Mirvis,1998)即组织即兴。1998年《组织科学》(Organization Science)杂志出版了一期探讨组织即兴问题的专刊。该理论认为,在动态复杂的环境下,企业往往没有充足的时间制定完备计划然后付诸实施,因而有时需要转向即兴运作的模式,即将战略计划和战略执行同步进行(Weick,1993;Moorman和Miner,1998)。

现有的研究倾向于将组织即兴看作是一种短暂的学习,并且研究重点在于对组织即兴自身特点的描述与效果的考察,对于组织即兴的形成机制尚无系统探讨,仅有一些研究罗列式地提出了一些组织即兴的影响因素,并且关注点也在成员个体特征和组织内部特征上,如成员特征、领导风格和组织构成等(Cunha等,1999;Bergh等,2008;陶厚永等,2009;Cunha等,2014),这在一定程度上束缚了对组织即兴的全面深入了解。

本文认为组织即兴是组织在面临非预期变化情景下的决策和执行的能力过程。在借鉴蒲明(2007)对组织学习与组织即兴之间逻辑关系探讨的启示下,本文从企业本身所处的社会网络层面出发,发掘企业社会网络的结构性嵌入和关系性嵌入、利用性学习和探索性学习以及组织即兴之间的逻辑关系。本文通过对组织学习与组织即兴之间关系的研究,扩展了对于组织即兴影响因素的认识,同时构建出了企业社会网络、组织学习与组织即兴之间的机制过程,进而为企业通过调整自身社会网络嵌入和组织学习实现即兴运作能力的提升提供理论依据。

二、文献回顾

(一)组织即兴

组织即兴由于其研究还不太成熟,加上学者们出于不同的研究视角,当前关于组织即兴还没有一致的定义(陶厚永等,2009;曹光明等2012)。Weick (1993)认为组织即兴是,“创作与执行紧密相连、创作者与解释者紧密相连、设计与生产紧密相连”的组织行为过程。Moorman和Miner(1998)继承了Weick(1993)关于组织即兴的定义,并在此基础上将组织即兴进一步概括为,“创作与执行在时间上的聚合程度”。从这两个定义都不难看出其对时间聚合性的强调,然而新技术的快速涌现弱化了时间的聚合性,转而转向对创新的关注。Miner等(2001)认为强调时间聚合并不能反映组织即兴的本质,因而将组织即兴重新界定为刻意对计划与执行进行融合以期产生创新效果。此外,关于强调创新性也受到了部分学者的质疑,因为他们认为过度强调创新,可能会将组织即兴和组织变革与组织创新混淆,于是加入“自发性”特征。如Leybourne和Smith(2006)指出组织即兴是在时间压力下,直觉、创造力与利用现有资源的混合。Magni(2009)也认为组织即兴是用创新的、自发的方式管理未预料到的事件。在随后的研究中,“自发性”和“创新性”的结合得到了多数学者的响应。综合先前研究,本文将组织即兴界定为组织在面临非预期的外部环境条件下,迅速反应,协同相关主体,整合利用现有资源,创造性地解决所面临的威胁或把握稍纵即逝的机会。

当前组织即兴维度划分主要有2-4个不等,如Miner(2001)认为组织即兴包括新颖性、意识性、时间聚合和资源集中性四个维度,而Seham(2001)、Vera和Crossan(2005)则认为组织即兴主要由立即反应和意图创造两个维度构成,姜晨(2010)继承了组织即兴的两维度观,并吸收Miner(2001)的资源集中性思想,提出组织即兴由立即反应、意图创造和利用现有资源三个维度构成。本文基于文献研究和企业的深度访谈,在吸收组织即兴已有研究成果的基础之上,认为组织层面的组织即兴应包括四个维度:立即反应、意图创造、即时协同和资源整合。

(二)社会网络

社会网络理论最初起源并应用于社会学的研究之中,后来由于其广泛的解释能力,被引入经济学和管理学等学科的研究之中。Mitchell(1969)是较早对社会网络进行明确界定的学者,其认为社会网络是特定个体之间的一系列特有的联系。Gulati(1999)则认为社会网络是由提供诸如信息等资源所构成的一种网络结构,这一定义更加强调社会网络的机会识别作用。通常企业的社会网络(本文主要指企业的外部社会网络,下同)是指企业与之维持长期关系的两个或两个以上企业之间介于外部自由市场与内部层级化组织之间的一种联系方式(Powell 等,2005)。这些联结方式具体通过正式契约或隐含契约所构成的相互依赖、共担风险的长期合作的组织模式构成(杨瑞龙,2005)。Nonaka和Takeuchi(1995)认为,在企业社会网络中,不同的企业在网络中处于不同的结点,从而形成了异质性的网络结构特征,进而影响网络中企业之间的相互作用关系。Granovetter(1985)提出社会网络的嵌入性观点,并认为社会网络的嵌入性可以分为结构性嵌入和关系性嵌入两种,前者重点关注社会网络的结构要素与特征,后者则重点强调社会网络中作为结点存在的各企业之间的关系强弱,以及这种关系对企业行为本身及行为结果的影响。不难看出,虽然学者们对社会网络的界定不尽相同,但基本上可以从结构和关系两个方面加以归类,这也是社会网络研究中存在的两大视角。

本研究在探讨组织即兴的形成过程时,将遵循Granovetter的两种嵌入性观点。在结构性嵌入方面,将社会网络分为三个维度,即网络规模、网络密度以及企业在社会网络中的中心度。在关系性嵌入方面,Granovetter主要考察强关系与弱关系的作用差异性,建议从互动频率、情感力量、亲密程度和互惠交换四个方面测量网络关系强度;谢洪明等(2008)使用信任、关系联结和共同愿景等维度变量测量网络关系;彭灿和李金蹊(2011)认为社会网络关系可以从互动、信任和共同语言等角度来加以测量。本研究中,我们尝试将概括性与具体性结合起来,在阐释社会网络关系性与相关变量关系时,我们使用强关系和弱关系逻辑,但在实证研究中,我们使用互惠准则、网络信任和共同愿景三个维度来具体测量企业所处社会网络的关系性,其中互惠准则是整个网络存在和演化的基础。网络信任则强调从实质上测量网络关系,许多研究都认为,信任是社会网络关系的核心所在。共同愿景则是从时间维度上的测量,如果互惠准则和信任关注点聚焦在当前,共同愿景则将网络关系嵌入的测量延伸到了未来的状态。

(三)组织学习

企业能否通过学习获取和吸收相关知识,并将其转化为实际应用能力,决定着企业长期生存与发展。彼得·圣吉(1990)认为,组织学习是组织管理者寻求持续提高组织成员理解和管理组织能力,从而使其能够不断地提高组织决策效率的过程。随着组织边界的不断扩展,企业网络化趋势增强,网络学习逐渐成为组织学习研究的新领域。Uzzi(1996)明确指出,网络是组织学习的潜在来源,能有效促进信息和知识在企业之间的持续转移。许多学者对组织学习的理论模型进行了归纳与总结,如研究初期Argyri和Schon(1978)提出的组织学习四阶段简单线性模型和后来Nonaka和Takuehi(1995)的SECI组织学习过程模型,以及国内学者陈国权和马萌(2000)五阶段组织学习循环模型。这些组织学习模型从不同侧面解释了组织学习的内涵和过程。但是由于以上模型均为过程视角,因而忽视了组织学习的作用。而线性和循环特征的过程模型也为组织学习的实证研究开展增添了难度。March(1991)突破性地将组织学习分为利用性学习(exploitive learning)和探索性学习(explorative learning)两种维度类型,前者强调“经验、提炼、效率、选择”等,表现为组织对现有知识、技巧、技术与能力等的进一步提炼和逐步完善,后者强调的是“尝试,冒险与创新”,具体表现为组织对新信息、新知识、新技术与新技巧等的探寻和发现。同时March(1991)的这种分类具有易测量性,因而受到许多相关研究的青睐,本文关于组织学习的维度划分采用March(1991)的观点。

三、研究假设与研究模型

(一)社会网络与组织学习

1.社会网络结构嵌入与组织学习

第一,网络中心度与组织学习。网络中心度主要是测量企业在特定的社会网络节点中的位置,以及由于特定位置而产生的影响力、控制力、权威性和便利性等关系(吴思竹和张智雄,2010)。Smith和Powell(2004)认为网络中心度是用来测量个体行动者在网络中所处位置的信息流动性的核心指标。从组织学习的视角来看,社会网络中心度高的企业可以接触到更多、更新的信息,这将进一步强化组织学习的可能性与潜力(Brown和Duguid,1991)。网络中心地位可以提高企业对信息的直接使用程度,减少搜寻成本,从而提高利用性学习的效率。Rowley等(2008)认为,网络中心企业与其他企业具有更为直接和多重联系,因而有利于促进企业间的交互频率,有助于协调冲突,共同解决所面临的问题,从而增强了利用性学习的效果。另外,网络的作用还在于可以将不同的知识、技能和经验聚集在一起,从而为熊彼特式创新提供潜在条件(窦红宾和王正斌,2011)。探索性学习往往要求组织寻求不同的信息来源,整合、吸收、转化来自不同领域的知识。而处于网络中心位置的企业,由于其拥有众多企业联结和多样化信息获取渠道,因而有助于其获取多元化、异质性的信息和技能,从而进一步服务于企业的探索性学习过程。据此,本文提出以下假设:

H1a:企业的网络中心度与利用性学习之间存在显著的正相关关系。

H1b:企业的网络中心度与探索性学习之间存在显著的正相关关系。

第二,网络规模与组织学习。从资源基础理论的视角来看,企业实际上是一个聚集有形资源和无形资源的集合体,而企业的社会网络便是企业资源的丰富来源(Wernerfelt,1984)。网络规模指的是与企业相互关联的网络节点数目。一般来说,网络规模越大,则企业可能拥有越多的网络联结,从而越有利于企业理解和获取重要的相关知识,也越有利于合作方之间建立相互共享的网络知识平台(Granovetter,1985;Tsai,2001)。一旦建立相互共享的网络知识平台,相关企业便可以分享异质性知识与技能,促进跨组织界面的技术知识转移。一方面,规模更大的网络让更多企业取得有用的知识,利于企业间交互,形成具备一致遵从的知识阐释,进而加强组织学习的广度和深度,提高组织的利用性学习效果。另一方面,企业拥有的社会网络规模越大,可以连接的知识来源结点就越多,获取外部知识的渠道便会越多,从而越容易形成知识创新的规模效应,这为企业的探索性学习提供了持续不断的源头活水。Ahuja(2000)认为,与外部网络较多的企业进行联系时,企业便可从多元化的渠道获取异质性信息。从结构洞的视角来看,规模大的网络更可能存在结构洞,而结构洞的存在保证了与两边网络结点都有合作关系的企业能够获取异质性的信息流(Burt,1992),从而促进了企业的探索性学习,窦红宾和王正斌(2011)在其研究中也表明网络规模与利用性学习之间存在一定的关系。鉴于此,本文提出如下假设:

H2a:企业的社会网络规模与利用性学习之间存在显著的正相关关系。

H2b:企业的社会网络规模与探索性学习之间存在显著的正相关关系。

第三,网络密度与组织学习。网络密度是指网络群体中,成员间彼此互动程度,企业所嵌入的社会网络的密度结构也会影响信息和知识的可得性与价值性,进而影响组织的学习过程和效果(Granovetter,1985)。不过已有的相关研究对于网络密度特征如何影响组织的信息和知识获取状况存在截然相悖的观点(张玉利等,2008)。以Burt(1992)为代表的观点认为,与重复性较高的网络联结相比,非冗余联结带来的信息和知识更加新颖,价值也相对较高。而以Coleman(1990)为代表的观点则认为组织所嵌入社会网络的密度越高,越有利于其更加及时地获取信息,也越容易传递一些私密性和深入性的信息。此外由于紧密型网络内部成员之间容易建立规范,进而能够促进网络成员之间的深度沟通和相互学习(Zaheer等,1998) 。

本文认为,将组织学习看成是利用学习和探索性学习的组合之后,两种观点的矛盾便得到了调和。从Coleman等人的观点来看,组织嵌入在密度大的网络结构之中,更容易消化和吸收网络中所传递的深度知识和信息,进而促进组织对知识和技能的选择和提炼,即促进利用性学习的开展。此外新知识的传递和再创造依赖于知识来源的多样性(Cohen和Levinthal,1990)。按照Burt等学者的观点,企业嵌入在高密度的社会网络中,容易形成较为僵化的思维惯性,从而制约新知识的吸收与获取。而突破紧密网络便可能解脱对固定知识的依赖,获得更多的新信息、新知识。由此不难看出,低密度的社会网络会促进探索性学习的进行。据此,本文提出如下假设:

H3a:企业的社会网络密度与利用性学习之间存在显著的正相关关系。

H3b:企业的社会网络密度与探索性学习之间存在显著的负相关关系。

2.社会网络关系嵌入与组织学习

Granovetter(1973)研究发现,社会网络的嵌入性程度可以通过网络成员间的互动频率、情感力量、亲密程度和互惠交换四个方面来加以测量。同时,他还强调,网络成员之间互惠的交换行为得以发生的前提条件是联结各方必须有一定程度的相互信任。信任是社会网络关系的核心,不少社会资本研究学者在测量社会资本时直接将信任程度看作是社会资本的代理变量(如张俊生和曾亚敏,2005)。

Granovette(1973)认为社会网络中的关系具有强弱之分,并且强关系和弱关系发挥着截然不同的作用。在强关系网络下,网络成员之间倾向于分享相似的态度和行为模式,并且乐于积极参与网络沟通进而共同分享信息和见解(Gulati,1998)。但是Granovetter(1973)认为真正能给网络成员带来大量新的、不重复的信息、知识和资源的,并非是与个体情感联系非常紧密、交互非常频繁的强关系嵌入,而是那些在情感联系上不是非常密切,交互也不是很频繁的弱关系嵌入。但是在中国特殊情境下,这些知识往往只有量的优势而缺乏质的优势。学者们的研究表明,如在关系治理的环境中,只有当相互之间关系密切、信任度高的主体才会倾向于提供和分享重要的、意义重大的信息,当然也包括新的、具有前沿性的信息与知识,这更容易形成构建知识(Bian,1997;边燕杰和张文宏,2001)。因此,从这个角度来看,虽然强关系网络下,信息和知识来源的量要少于弱关系,但是其在质上的优势更有可能促进组织的探索性学习。鉴于本文是基于中国背景下的研究,因而我们在理论构建时也认同这一观点。

结合以上论述,本研究提出以下两组假设:

H4:企业的社会网络关系强度与利用性学习之间存在显著的正相关关系。

H4a:网络成员之间的互惠准则与利用性学习之间存在显著的正相关关系。

H4b:网络成员之间的信任程度与利用性学习之间存在显著的正相关关系。

H4c:网络成员之间的共同愿景与利用性学习之间存在显著的正相关关系。

H5:企业的社会网络关系强度与探索性学习之间存在显著的正相关关系。

H5a:网络成员之间的互惠准则与探索性学习之间存在显著的正相关关系。

H5b:网络成员之间的信任程度与探索性学习之间存在显著的正相关关系。

H5c:网络成员之间的共同愿景与探索性学习之间存在显著的正相关关系。

(二)组织学习与组织即兴

1.利用性学习与组织即兴

March(1991)认为利用性学习可以用“提炼、筛选、效率、执行”等词汇来描述,反映的是组织对现有知识、技巧、能力和技术等的逐步提炼和完善的过程,这种过程有助于组织提高运作效率。此外,在组织利用性学习的过程中会产生过程性记忆,其特征在于无意识的习惯性、易接近性和隐性知识。过程性记忆可以提高组织行为的一致性,这种一致性表现在内部适应性和外部适应性两个方面(Moorman和Miner,1998)。蒲明(2007)认为,过程性记忆中所蕴涵的程序性惯例可以为组织即兴的产生提供丰富的素材,当要求行动的构思和执行在很短时间内完成时,组织可以通过把过程性记忆中的素材重新组合以适应特定的情境,从而使组织行动既具备内部的一致性,也适合外部的特定执行情境。

另外,通过利用性学习产生的过程性记忆有助于提高行为的速度。当组织面临的环境发生剧烈变化而要求组织采取立即行动时,组织倾向于从已有的记忆和经验中寻找解决问题的方案。具有丰富记忆和经验的组织无疑比那些没有记忆和经验的组织的行为反应速度更快,丰富的记忆和经验也会为应对新情况而进行的新尝试提供要素基础。有了这些要素基础更有利于组织的即兴反应和协同作业。此外,规模较大的企业在组织即兴的资源整合方面,显著优于中小企业,其原因在于规模较大的企业具有丰富的跨区域、跨部门的资源整合实践,从而在某种程度上说明利用性学习与资源整合之间的关系(曹光明,2012)。据此,本文提出以下假设:

H6a:利用性学习与组织即兴的立即反应维度有显著的正相关关系。

H6b:利用性学习与组织即兴的即时协同维度有显著的正相关关系。

H6c:利用性学习与组织即兴的资源整合维度有显著的正相关关系。

2.探索性学习与组织即兴

March(1991) 认为,探索性学习是可以使用“探索、冒险、尝试、创新”等词汇加以描述的组织学习行为。反映的是组织对新技术、新知识、新技能等进行探寻和发现的行为过程。就组织的探索性学习而言,通常并无现成的学习轨迹和方法可以遵循,因而需要组织进行探寻和摸索,从而开发出与之相适应的能力。Filiou(2005)认为,探索性学习可以提供关于在不同情景中应用知识的新的信息和证据。

此外,探索性学习通过不断地探寻和发现可以增加组织的陈述性知识(即更为一般性的知识)。陈述性知识的特点是相同的知识可以应用于许多不同领域(蒲明,2007)。当组织通过探索性学习储备了丰富的陈述性知识后,便有助于组织识别出内外部环境的各种模式,从而选择适当的陈述性知识与特定的内外部环境相适应地来解决面临的问题或利用有利的机会,而这种与当前环境相适应的行为过程无疑包含着意图创造和对现有资源的整合、创新使用,以及以某种新的方式与外界交互。与过程性知识不同的是,陈述性知识更加抽象化与理论化,因而不容易陷入以往的固有模式,故可以产生更加新奇的方式和方法(Moorman和Miner,1998)。可以说,丰富的陈述性知识是新奇行动的源泉。在组织即兴过程中,组织通过探索性学习所增加的陈述性知识的丰富程度以及组织对陈述性知识的整合与运用能力共同决定着组织产生新奇性和创造性行动方式的程度。据此,本文提出如下假设:

H7a:探索性学习与组织即兴的意图创造维度有显著的正相关关系。

H7b:探索性学习与组织即兴的资源整合维度有显著的正相关关系。

H7c:探索性学习与组织即兴的立即反应维度有显著的正相关关系。

(三)组织学习的中介作用

从企业社会网络嵌入的结构性来看,处于网络中心位置的企业,可以获得丰富可靠的信息、技术和管理技能等相关知识(Smith和Powell,2004),通过利用性学习获取与自身领域相关的信息和知识,深度挖掘自身及时反应、协同、资源整合等能力,促进组织即兴能力的提升。同时中心度高的企业可以多渠道获取和利用信息,提高了信息来源的多样性,从而有助于探索性学习,进而促进企业在面临非预期环境下的创造性行为能力。网络密度的不同会带来不同知识的传递,由此引起企业学习模式的不同,进而影响企业的组织即兴能力。具体而言,网络密度越高,联接强度越大,越有利于促进企业间的深度合作,有助于企业在现有技术领域进行深度挖掘而倾向于利用性学习。而弱联接不需要维持关系,有利于企业在较广范围内搜寻多样化的知识和信息,促进了企业的探索性学习。网络规模越大,与其联系的外部企业数量越多,越有利于企业理解什么是重要的知识,有利于企业降低风险,减少机会主义行为,从而有利于利用性学习。另外,大规模的网络有更多的机会获取异质性的知识和信息,有利于探索性学习,提高组织即兴能力。

简而言之,企业社会网络结构嵌入会影响企业各种信息和知识的获取,但是信息和知识本身并不能直接转化为企业能力,而只有当企业通过利用性和探索性学习对所获取的信息和知识进行吸收、提炼和再创造,并在实践中加以应用时才能转化为企业能力。鉴于此,本文提出以下假设:

H8a:利用性学习在企业社会网络结构影响组织即兴的过程中起中介作用。

H8b:探索性学习在企业社会网络结构影响组织即兴的过程中起中介作用。

H9a:利用性学习在企业社会网络关系影响组织即兴的过程中起中介作用。

H9b:探索性学习在企业社会网络关系影响组织即兴的过程中起中介作用。

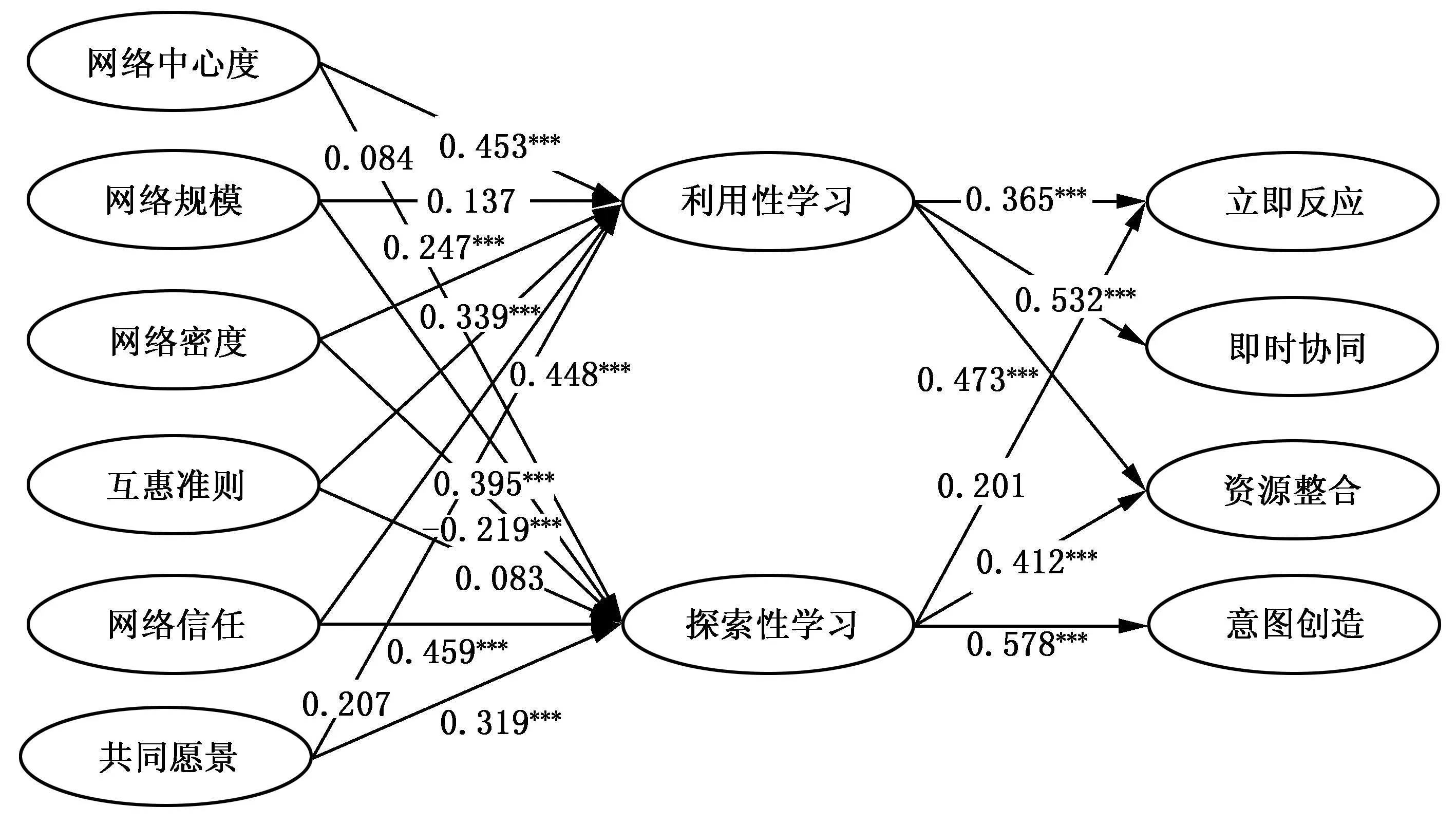

综上所述,本文的理论框架如图1所示。

图1 本研究的理论框架

四、研究设计

本研究以问卷调查方式进行研究数据收集,对于回收的有效问卷数据,首先使用SPSS18.0和AMOS18.0进行描述性统计、信度与效度检验分析等数据质量检验。在此基础上,本研究拟使用AMOS18.0通过结构方程建模的方式对所提出的相关理论假设进行检验。

(一)研究变量测量

(1)社会网络结构嵌入:网络结构嵌入变量旨在测量企业所嵌入的社会网络的结构性特征。在网络中心度测量方面,本研究参考了Marsden(1990)、Tsai(2001)以及国内学者邬爱其(2007)、王晓娟(2008)、周立新(2010)、窦红宾和王正斌(2011)的测量量表,为了消除已有研究测量表中的具体情境性,最后确定4个测量题项对“网络中心度”加以测量。网络规模的测量参考了Rowley(1997)、Tsai(2001)、邬爱其(2007)、王莉(2008)以及窦红宾和王正斌(2011)的研究成果,从焦点企业和与之有合作或交流关系的供应商、客户、其他相关企业和非企业组织的数量加以测量。网络密度的测量方面,我们借鉴Marsden(1990)、邬爱其(2007)、周立新(2010)、彭灿和李金蹊(2011)等学者的研究,从焦点企业主观评价的与各网络节点间的实际交互频率来对测量网络密度加以测量。网络信任的测量方面,本文参考了Morgan和Hunt(1994)、Zaheer等(1998)、McEvily和Marcus(2005)、章威(2009)的研究成果,在综合借鉴以上研究的共性题项的基础上,拟使用4个测量题项对网络关系的信任维度进行测量。互惠准则的测量方面,借鉴了 Mathwick(2008)、Chiu 等(2006)、周涛和鲁耀斌(2008)、薛海波和王新新(2010)的研究,使用3个测量题项加以测量。共同愿景的测量上,借鉴了McAllister(1994)、Chen(2008)、Yli-Renko等(2001)、柯江林等(2007)的研究量表,使用3个测量题项对网络关系的共同愿景维度加以测量。

(2)组织学习:在本研究中,我们使用了March(1991)的研究思路,将组织学习分为利用性学习和探索性学习。在现存的研究中,对于利用性学习和探索性学习的具体测量也不尽相同。本研究借鉴Voss等(2008)、Yaleinkaya等(2007)、He和Wong(2004)、朱朝晖和陈劲(2008)、吴新敏(2008)的研究量表,在详细对比分析以往研究的基础上,结合本专业相关专家的意见,本研究分别采用4个测量题项来对企业的利用性学习和探索性学习进行测度。

(3)组织即兴:本研究在借鉴以往研究的基础上,主要参考了曹光明(2013)*曹光明:《组织即兴的维度构建与内隐结构:基于中国企业的实证研究》,上海市社会科学界第十一届学术年会管理学科专场论文集,2013年。基于组织整体层面开发的组织即兴量表,具体包括立即反应、意图创造、资源整合和即时协同4个维度变量和19个测量题项。

(二)样本及数据收集

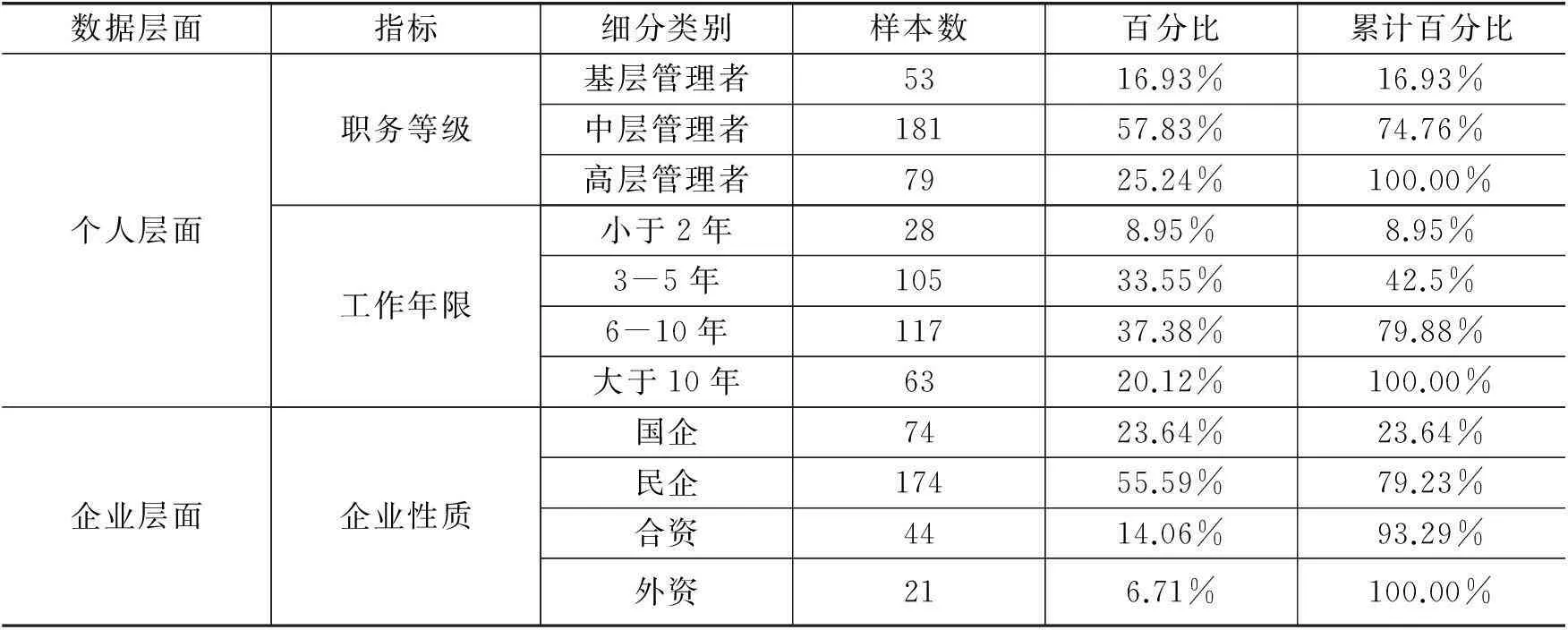

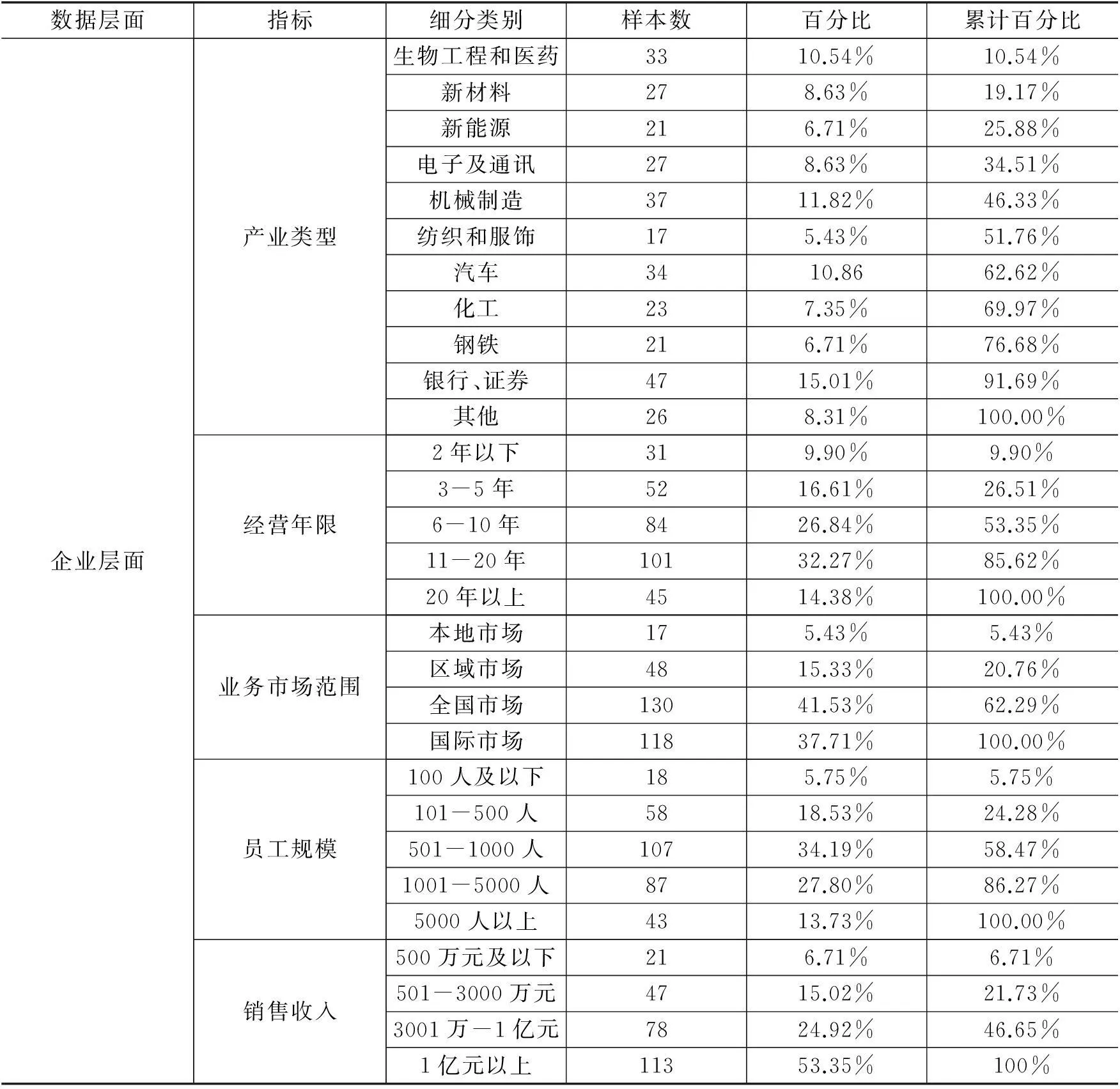

由于我国的经济状况明显存在着带状分布特征,为了避免区域经济发展环境的不同对统计分析的影响,本研究在问卷调查中,仅选取我国东部沿海地区的企业作为调查对象。在具体的问卷调查渠道方面,为了提高数据的可靠性,本次问卷调查通过笔者直接发送电子版问卷、亲戚和朋友代为发放电子或纸质问卷和委托第三方网络调研公司收集数据三种方式进行。问卷中首先对组织即兴进行了描述,然后第一个问项为“企业是否有组织即兴运作的经验”,如果为“是”,则继续填答,如果为“否”,则问卷调查直接结束。本次调查共发出问卷621份,共收回371份有组织即兴运作经验的企业问卷,其中有效问卷313份,有效问卷占收回问卷比例为84.37%*对三种渠道收回的问卷数据进行了两两T-test,结果显示原假设不能被拒绝,从而表明三种渠道收集的数据不存在显著的异质性,可以汇总使用。。样本具体情况如表1所示。

表1 描述性统计分析表

续表

五、数据分析与结果

(一)信度和效度分析

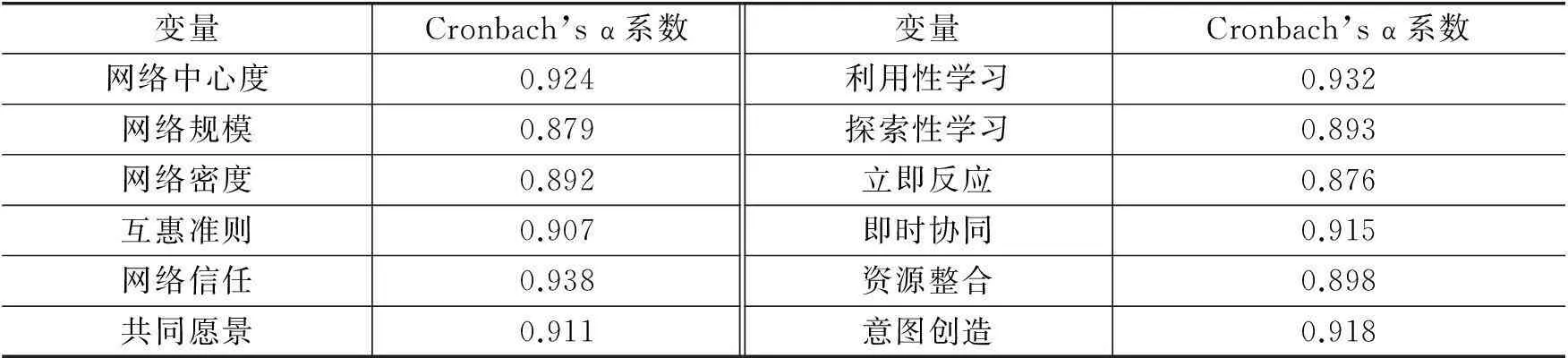

本研究采用Cronbach’α系数来分析信度,以评价其量表的信度状况。SPSS18.0分析检验结果如表2所示,各变量的Cronbach’s α一致性系数均大于0.7,表明本问卷的信度较高。

表2 量表的信度检验结果(N=313)

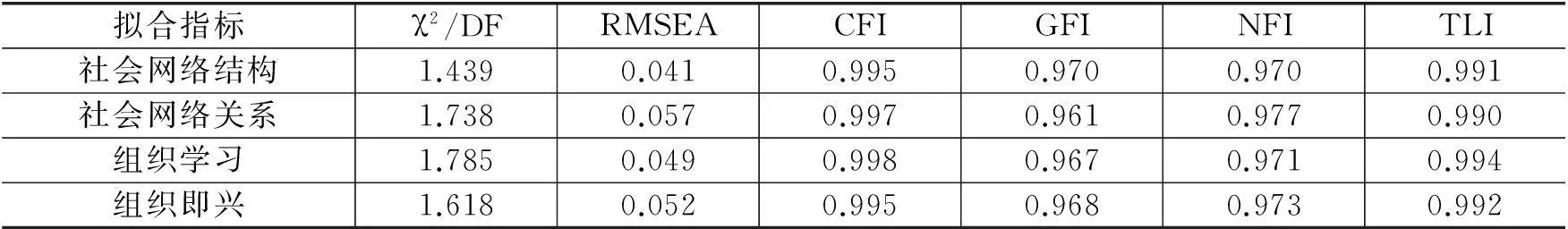

效度检验方面,本研究参考了经典实证研究文献中的量表,并结合实地调研与相关专家意见加以修订,故可认为具有较高的内容效度。构建效度方面使用AMOS18.0验证性因子分析来检验,结果如表3所示,χ2/DF均小于3,RMSEA小于0.080,CFI、GFI、NFI和TLI都接近于1,说明各变量具有良好的构建效度。

表3 各变量验证性因子分析结果

(二)结构方程模型构建与修正

注:***表示双尾检验中在0.01下显著。图2 组织即兴形成机制的初始结构模型图

运行AMOS 18.0对组织即兴的形成机制模型进行初步估计,初始结构模型中,χ2/DF为1.878,略小于2;RMSEA值为0.061,小于0.08;CFI为0.935,TFI为0.930,均大于0.9,均可以接受,但是其余拟合指标,包括GFI、AGFI和NFI均小于0.90(分别为0.869、0.861和0.867),未达到拟合指标的要求范围,说明初始结构方程模型未能通过检验。初始结构模型图如图2所示。

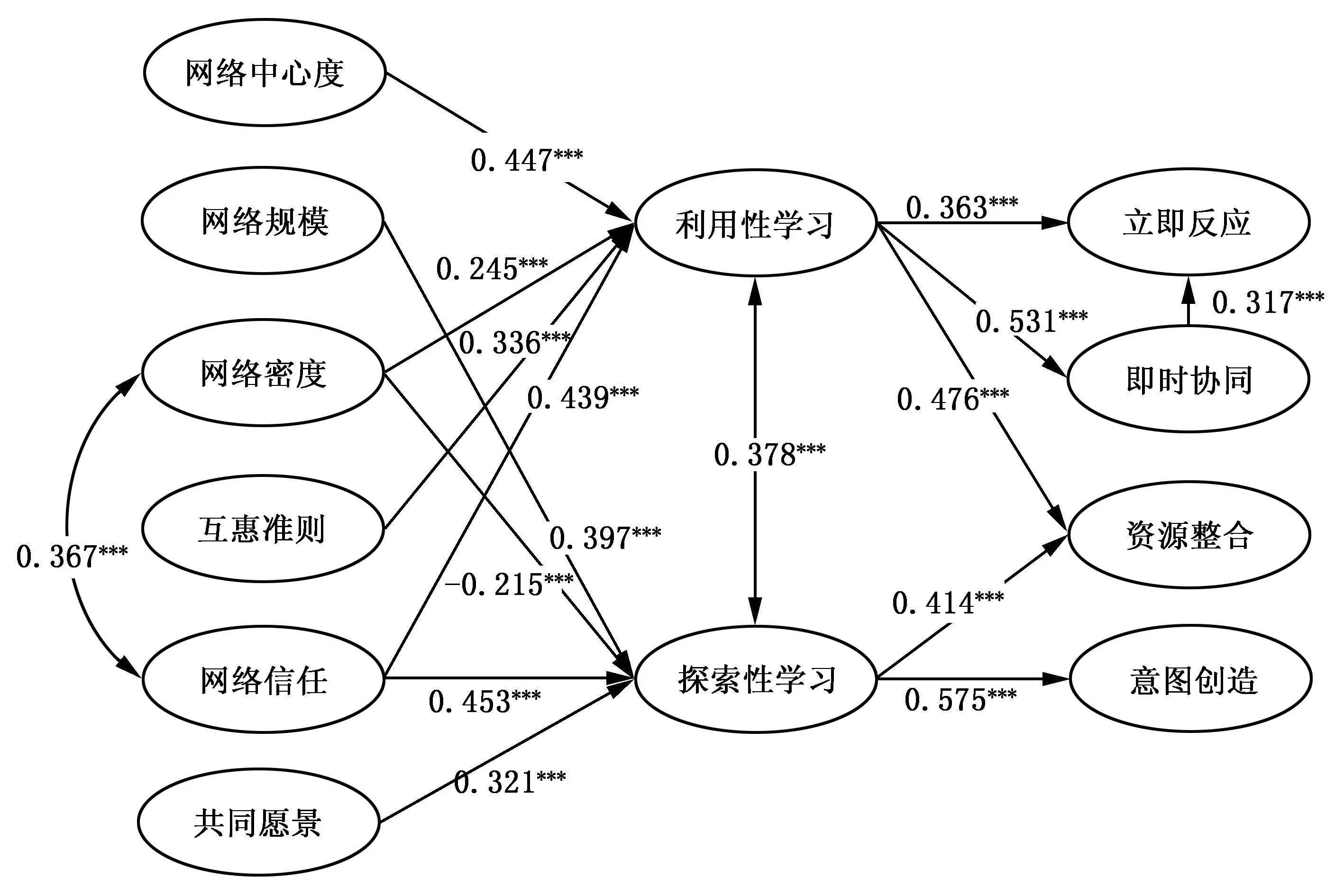

注:***表示双尾检验中在0.01下显著。图3 组织即兴形成机制的最终结构模型图

针对初始模型拟合过程中存在的问题,需要对模型做进一步的调整与修改。根据侯杰泰等(2004)对结构方程模型的修改步骤建议。本研究拟从以下三个方面对初始结构模型进行调整:一是按照AMOS18.0软件在输出结果中提供的模型修改指标MI(modification indices)对变量或残差项之间的相关性进行调整。二是根据初始模型的输出结果,对不显著的相关路径进行删减。删减的先后顺序通常由C.R.值和显著性水平决定。三是增加两条路径。一条为网络密度与网络信任的相关性路径,理论来源为Morgan和Hunt(1994)的研究。另一条为组织即兴的即时协同维度到立即反应维度之间的关系路径,因为通常组织的即时协同能力有助于其聚集资源、整合创意,从而可以对外部环境的变化做出及时反应。

通过上述一系列的模型调整,最终的模型拟合结果,χ2/DF为1.547,略小于2;RMSEA值为0.059,小于0.08;CFI为0.941,TFI为0.937,GFI为0.933,AGFI为0.928,NFI为0.942,均大于0.9,达到拟合指标的要求范围,说明修正后结构方程模型通过检验。修正后的结构模型图如图3所示。

(三)假设检验

从图3可以看出社会网络结构嵌入、社会网络关系嵌入、组织学习和组织即兴之间的逻辑关系。组织学习在整个关系模型中起到关键的中介桥梁作用,社会网络结构和社会网络关系两种嵌入性因素通过组织学习进而间接影响到组织即兴。具体如下:

1.社会网络结构嵌入与组织学习的关系分析

第一,网络中心度与组织学习。网络中心度对利用性学习的标准化路径系数为0.447(P<0.001),表明网络中心度对组织利用性学习有着显著正向作用,假设H1a得到了验证。在最终的结构模型中网络中心度对探索性学习的路径已经被删除,在结构模型未作调整时,两者之间标准化路径关系系数为0.084(p=0.19),说明网络中心度对探索性学习的正向作用不显著,假设H1b未获得实证支持。

第二,网络规模与组织学习。网络规模对利用性学习之间的路径关系没有得到数据的支持,在结构模型未作调整时,两者之间标准化路径关系系数为0.137(p=0.17),表明企业所在的网络规模对利用性学习没有显著的正向影响作用,假设H2a未获得实证支持。但是网络规模对探索性学习的正向作用关系得到了数据的支持,在最终结构模型中,网络规模对探索性学习的标准化路径系数为0.397(p<0.001),表明企业所在网络的规模对企业的探索性学习具有显著的正向作用,假设H2b得到了实证支持。

第三,网络密度与组织学习。网络密度对利用性学习的标准化路径系数为0.245(p<0.001),表明企业网络结构的密度对利用性学习具有显著的正向作用,假设H3a得到实证支持。此外,网络密度对探索性学习的标准化路径系数为-0.215(p<0.001),表明网络密度对企业的探索性学习具有显著的负向影响作用,假设H3b得到实证检验的支持。

2.社会网络关系嵌入与组织学习的关系分析

第一,互惠准则与组织学习。互惠准则对利用性学习的标准化路径关系系数为0.336(p<0.001),表明作为网络关系性嵌入的互惠准则对组织学习的利用性维度有显著的正向作用,假设H4a得到实证检验支持。不过需要指出的是,在最终结构模型中,互惠准则对探索性学习的关系路径没有获得数据的支持。在初始模型检验中,两者之间的标准化路径系数为0.083(P=0.204),表明互惠准则对探索性学习的正向作用不显著,假设H5a未能通过实证检验。

第二,网络信任与组织学习。互惠准则对利用性学习的标准化路径关系系数为0.439(p<0.001),互惠准则对探索性学习的标准化路径关系系数为0.453(p<0.001),表明网络信任度对组织的探索性学习和利用性学习均具有显著地正向影响作用,假设H4b和H5b得到了实证检验的支持。

第三,共同愿景与组织学习。共同愿景对利用性学习的标准化路径系数为0.207(p=0.106),即共同愿景对组织学习的利用性维度无显著的正向作用;但是共同愿景对探索性学习的标准化路径系数为0.321(p<0.001),表明共同愿景对组织学习的探索性维度具有显著的正向影响作用,假设H4c未通过实证检验,而H5c得到了实证检验的支持。

3.组织学习与组织即兴的关系分析

本研究中组织学习划分为利用性学习和探索性学习两个维度。具体而言,利用性学习对组织即兴的正向作用关系得到了实证数据的支持。在本研究的最终结构模型中,利用性学习对立即反应、即时协同、资源整合的标准化路径系数分别为0.363(p<0.001)、0.531(p<0.001)和0.476(p<0.001),因此假设H6a、H6b和H6c得到了验证。

在最终的结构模型中探索性学习对立即反应的路径已经被删除,在结构模型未作调整时,两者之间标准化路径关系系数为0.201(p=0.013),说明探索性学习对立即反应的正向作用不显著,假设H7c未获得实证支持。另外探索性学习对资源整合和意图创造的标准化路径系数分别为0.414(P<0.001)和0.575(P<0.001)。因此假设H7a与H7b得到了验证。

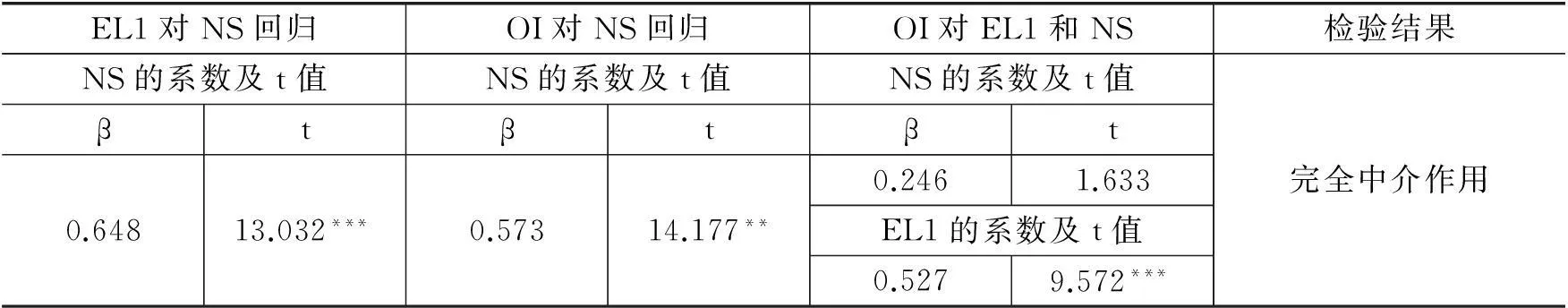

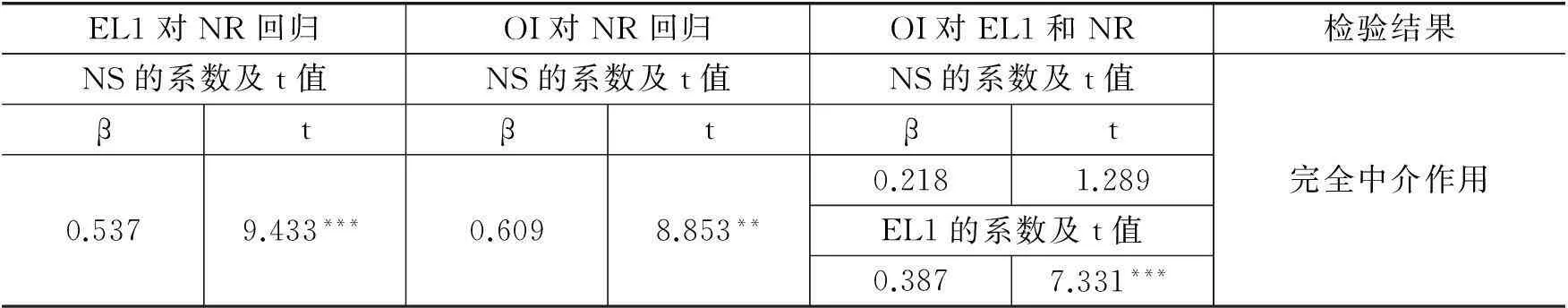

4.组织学习的中介作用检验

根据Baron和Kenny(1986)提出的检验中介作用步骤和判别标准,本文对社会网络嵌入、组织学习和组织即兴的关系进行了回归分析。在检验中介作用过程中,可将潜变量都作为显变量来处理,即用该变量包含的所有测项得分的平均值作为变量值(温忠麟等,2004)。

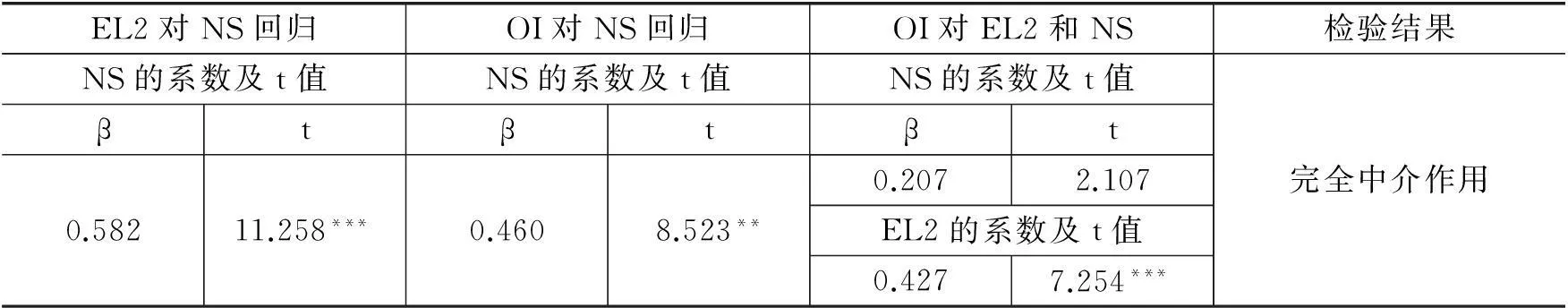

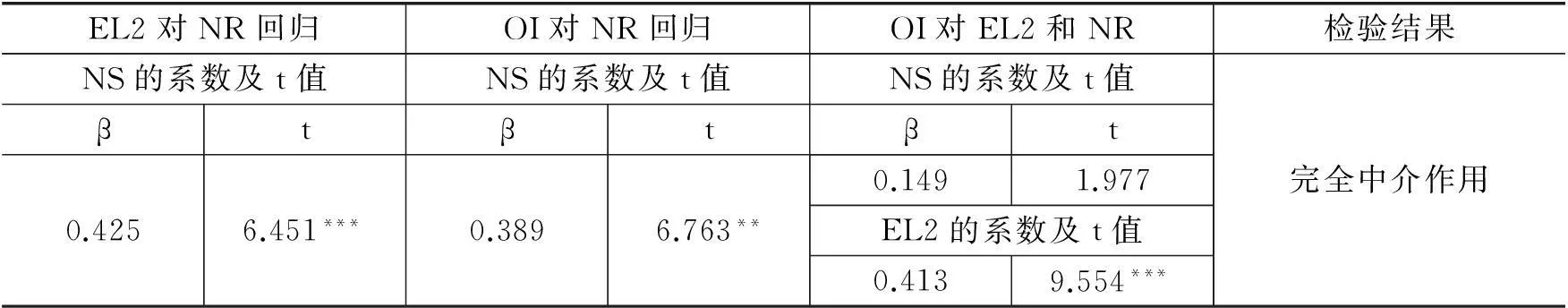

利用SPSS18.0进行回归分析,组织即兴的中介效应检验结果如表4-表7所示。结合回归分析结果及Baron和Kenny(1986)所提标准可以看出,企业的组织学习在社会网络结构、社会网络关系与组织即兴之间的关系之中起着完全的中介作用,因此假设H8a、H8b、H9a与H9b得到了验证。

表4 利用性学习(EL1)在网络结构(NS)与组织即兴(OI)关系中的中介效应检验

注:*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。

表5 利用性学习(EL1)在网络关系(NR)与组织即兴(OI)关系中的中介效应检验

注:*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。

表6 探索性学习(EL2)在网络结构(NS)与组织即兴(OI)关系中的中介效应检验

注:*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。

表7 探索性学习(EL2)在网络关系(NR)与组织即兴(OI)关系中的中介效应检验

注:*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。

5.利用性学习与探索性学习的关系

组织学习的利用性维度和探索性维度之间的关系是一个经常讨论的问题,鉴于以往不少研究已经基本证实组织学习的利用性维度与探索性维度之间存在着正的相关性(Calantone和Griffith,2007;于海波,2008;朱朝晖,2008)。本文在理论构建的部分并没有就两者之间的具体关系提出理论假设,不过在模型修正的过程中,本文进一步证实组织学习的利用性维度与探索性维度之间存在着显著的正相关关系,两者之间的标准化路径系数为0.378(p<0.001)。

六、结论与启示

(一)本研究的主要实证结论与讨论

本文尝试基于社会网络嵌入和组织学习理论,构建企业社会网络嵌入、组织学习与组织即兴之间的关系模型,并通过实证研究的方法探讨三者之间的具体关系,发现基于社会网络嵌入和组织学习理论的组织即兴形成机制,通过实证研究得到如下结论:

第一,从企业社会网络结构性嵌入来看,企业在社会网络的中心性程度显著正向作用于组织学习的利用性维度。企业所在社会网络规模的大小显著正向作用于组织学习的探索性维度。企业社会网络的密度对组织学习两个维度的作用表现出了截然相反的效果。具体而言,企业社会网络的密度越高越有利于组织的利用性学习,但企业高密度的企业社会网络对组织学习的探索性维度却起着显著的负向作用。以上关于企业社会网络结构性嵌入与组织学习的关系结论,基本上支持了Cohen和Levinthal(1990)、Burt(1992)、Zahra等(2000)的观点,即企业的网络中心度和网络密度越高,越有利于网络中企业对现有知识、经验和技能的积累与提炼,有利于效率的提高。但是异质性程度更高的企业社会网络由于具有更高的开放性,有利于新信息、新知识和新技能的获取与传播,因而更有利于探索性学习,促进企业的探索、尝试与创新。

第二,从企业社会网络的关系性嵌入来看,互惠准则作为企业社会网络存在与发展的基础性关系要素对组织学习的利用性维度有着显著的正向作用,但是其对组织学习的探索性维度并无显著作用;网络信任作为社会网络关系性嵌入的核心要素对组织学习的利用性维度和探索性维度均表现出显著的影响作用,这与Coleman(1990)、Moran(2005)、MeEvily和Marcus(2005)的观点基本一致,而作为对未来关系性嵌入预期的共同愿景对组织学习的探索性维度具有显著的正向作用。从以上三个方面的企业社会网络关系嵌入因素与组织学习的关系来看,以上观点似乎没有按照Granovetter(1973)的弱关系观点得出结论,但是却基本符合边燕杰和邱海雄(2000)关于中国情境下的社会资本逻辑。可以说在中国的企业背景下,较强的关系性嵌入有利于减少合作方只关注短期利益的近视症,进而激发网络成员之间共享现有知识和新知识的意愿,并通过关系性纽带创造相对稳定的共享平台,促进现有知识和技能、新知识和新技能的整合提升。

第三,组织学习对组织即兴具有显著的正向作用,这一结论首次通过实证研究验证了蒲明(2007)的理论探讨。不过在两个变量的具体关系上,维度变量之间存在着更为细化的关系。具体而言,组织的利用性学习对组织即兴的立即反应维度、资源整合维度和即时协同维度均具有显著的正向作用。而组织的探索性学习对组织即兴的资源整合维度和意图创造维度均有显著的正向作用。从组织学习的利用性和探索性维度与组织即兴不同维度的关系中可以进一步看出,利用性学习对组织即兴的效率性维度的正向作用较为显著,而探索性学习对组织即兴的创造性维度作用显著。可见组织学习是提升组织即兴运作能力的有效方式,而组织学习的利用性维度和探索性维度在组织即兴提升的过程中各司其职,两者不可偏废。

此外,为了验证实证结论的有效性,在313份具有组织即兴运作经验的有效样本中,随机选取22家企业的中高层管理人员进行了单独的深度访谈,访谈结论表明模型的实证结论得到了企业层面的认同,这说明本研究构建的模型具有一定的普适性。

(二)管理启示

从本文的研究结论中,企业可以得到如下管理启示:

首先,在社会网络嵌入方面,企业可以通过尽力提高其在网络中的中心度位置,加强与网络成员间的交互性以及逐步扩展本企业的社会网络规模来促进企业的利用性学习。同时企业也可以通过与网络成员之间强化互惠关系,增强彼此互信来促进企业的利用性学习。同样,企业可以通过调整网络规模大小和网络密度来实现企业自身探索性学习的提升,同时强化与网络成员之间的信任关系以及与网络成员之间培育出共同愿景规划,对推动企业探索性学习也大有裨益。

其次,在组织学习方面,企业可以通过测量企业分类矩阵,识别出自身组织即兴能力的整体水平与维度结构层面具体状况,然后通过强化不同类型的学习有针对性地提升组织即兴能力。比如企业通过分析发现自身在意图创造和资源整合方面相对较弱,则应强化自身探索性学习,培育自身的创造意识与创新能力,通过两类学习的提升进而有效提高企业的组织即兴水平。

(三)研究局限与展望

本研究得到了一些有意义的结论,但依然存在一定的局限性:一是为了避免区域经济发展环境的不同对统计分析的影响,样本主要选取东部沿海地区的企业作为收集对象。由于我国区域经济差异较大,不同区域的企业面临的外部及内部环境存在一定的差异,相应的研究结论是否具有普适性有待商榷;二是本文选取社会网络和组织学习理论作为研究视角,那么是否还存在其他一些理论因素对组织即兴水平产生了影响?因此组织即兴与相关理论的关系也是未来研究的视角之一,比如组织即兴与组织柔性、企业创新之间的关系以及组织即兴与企业危机应对效果之间的关系等。另外,在中国当前的环境下,组织即兴在企业实践中是如何运作的,企业的不同生命周期阶段即兴运作有何不同?对于这样的问题,案例研究无疑是最好的回答方式,未来研究可以通过企业案例的方式对组织即兴的相关议题进行深入研究。

主要参考文献

[1]Ahuja G. Collaboration networks,structural holes,and innovation:A longitudinal study[J]. Administrative Science Quarterly,2000,45,(3):425-455.

[2]Bergh D D and LIM E. Learning how to restructure:Absorptive capacity and improvisational views of restructuring actions and performance[J].Strategic Management Journal,2008,29(6):593-616.

[3]Bian and Yanjie. Bringing strong ties back in:Indirect connection,Network bridges,and job searches in China[J]. American Sociological Review,1997,62(3):366-385.

[4]Brown J S and Duguid P. Organization learning and communities-of-practice:Towards a unified view of working,learning and innovation[J].Organization Science,1991,2(1):40-57.

[5]Burt R S. Structural holes:The social structural of competition[M].Cambridge:Harvard University Press,1992.

[6]Chen M H,Chang Y C and Hung S C. Social capital and creativity in R&D project teams[J]. R&D Management,2008,38(1):21-34.

[7]Coleman J S .Foundations of social theory[M]. Cambridge:Harvard University Press,1990.

[8]Cohen W M and Levinthal D A. Absorptive capacity:A new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1):128-152.

[9]Cunha M P,et al. Organizational improvisation:From the constraint of strict tempo to the power of the Avant-Garde[J].Creativity & Innovation Management,2014,23(4):359-373.

[10]Cunha M P,Cunha J V and Kamoche K. Organizational improvisation:What,when,how and why[J].International Journal of Management Review,1999,1(3):299-341.

[11]Granovetter M S. The strength of weak ties[J].American Journal of Sociology,1973,78(6):1360-1380.

[12]Granovetter M S. Economic action and social structure:The problem of embeddedness[J]. The American Journal of Sociology,1985,91(3):481-510.

[13]Gulati R. Network location and learning:The influence of network resources and firm capabilities on alliance formation[J]. Strategic Management Journal,1999,20(5):397-420.

[14]Leybourne S and Smith E. The role of intuition and improvisation in project management[J].International Journal of Project Management,2006,24(6):483-492.

[15]Magni,et al.The role of team behavioral integration and cohesion in shaping individual improvisation[J].Research Policy,2009,38(3):1044-1053.

[16]March J G.Exploration and exploitation in organizational learning[J].Organization Science,1991,2(1):71-87.

[17]Marsden P V.Network data and measurement[J].Annual Review of Sociology,1990,16(1):435-463.

[18]McAllister D J.Affect and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations[J].Academy of Management Journal,1994,38(1):24-59.

[19]Miner A S,Bassoff P and Moorman C. Organizational improvisation and learning:A field study[J]. Administrative Science Quarterly,2001,46(2) :304-307.

[20]Moorman C and Miner A S.The convergence of planning and execution:Improvisation in new product development [J].Journal of Marketing,1998,162(3):1-20.

[21]Moran P. Structural vs relational embeddedness:Social capital and managerial performance [J]. Strategic Management Journal,2005,26(12):1129-1151.

[22]Morgan R M and Hunt S B.The commitment-trust theory of relationships marketing[J]. Journal of Marketing,1994,58(3):20-38.

[23]Nanaka L and Takeuehi H.The knowledge-creating company:How japanese companies create dynamics of innovation[M]. NewYork:Oxford University Press,1995.

[24]Powell W W,et al.Network dynamics and field evolution:The growth of interorganizational collaboration in the life sciences[J].American Journal of Sociology,2005,110(4):1132-1205.

[25]RowleyT J. Moving beyond dyadic ties:A network theory of stakeholder influences[J]. Academy of Management Review,1997,22(4):887-910.

[26]Seham A. Whose improve is it anyway beyond second city[M]. Oxford:University Press of Mississippi,2001.

[27]Tsai W. Knowledge transfer in intraorganizational networks:Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance[J]. Academy of Management Journal,2001,44(5):996-1004.

[28]Uzzi B. Social structure and competition in inter firm networks:The paradox of embeddedness[J]. Administrative Science Quarterly,1997,42(1):35-67.

[29]Vera D and Crossan M. Improvisation and innovative performance in teams[J].Organization Science,2005,16(3):203-224.

[30]Weick K E.The collapse of sense making in organizations:The mann gulch disaster[J]. Administrative Science Quarterly,1993,38(4) :628-652.

[31]Weick K E.Introductory essay:Improvisation as a mindset for organizational analysis[J]. Organization science,1998,9(5):543-555.

[32]Yaleinkaya G,Calantone R J and Griffith D A.An examination of exploration and exploitation capabilities:Implications for product innovation and market performance[J].Journal of International Marketing,2007,15(4):63-93.

[33]Zaheer A,McEvily B and Perrone V. Does trust matter? Exploring the effects of inter-organizational and interpersonal trust on performance[J].Organization Science,1998,9(2):141-159.

[34]边燕杰,丘海雄.企业的社会资本及其功效[J].中国社会科学,2000,(2):87-99.

[35]边燕杰,张文宏.经济体制、社会网络与职业流动[J].中国社会科学,2001,(2):77-89.

[36]曹光明,陈启杰,武文珍.组织即兴的概念内涵、研究视角及理论演进探析[J].外国经济与管理,2012,(8):35-42.

[37]窦红宾,王正斌.网络结构对企业成长绩效的影响研究:利用性学习、探索性学习的中介作用[J].南开管理评论,2011,(3):15-25.

[38]彭灿,李金蹊.团队外部社会资本对团队学习能力的影响——以企业研发团队为样本的实证研究[J].科学学研究,2011,(9):1374-1381.

[39]蒲明.组织即兴、组织学习和组织记忆三者关系的研究[J].科学学与科学技术管理,2007,(9):154-157.

[40]陶厚永,王秀江,刘洪.组织即兴及其对企业应对危机的意义研究[J].外国经济与管理.2009,(9):53-59.

[41]谢洪明,葛志良,王成.社会资本、组织学习与组织创新的关系研究[J].管理工程学报,2008,(1):5-10.

[42]于海波,郑晓明,方俐洛,凌文辁.中国企业开发式学习与利用式学习平衡的实证研究[J].科研管理,2008,(6):137-144.

[43]朱朝晖. 探索性学习、挖掘性学习和创新绩效[J].科学学研究,2008,(4):860-867.

(责任编辑:散水)

On Formation Mechanism of Organizational Improvisation: Based on Social Network and Organization Learning Theories

Wang Jun1,Cao Guangming2,3,Jiang Ruochen4

(1.SchoolofInternationalBusinessAdministration,ShanghaiUniversityofFinanceandEconomics,

Shanghai200433,China;2.SchoolofManagement,UniversityofScienceandTechnologyofChina,

Hefei230026,China; 3.PostdoctoralWorkstation,HuishangBank,Hefei230001,China;

4.SchoolofShanghaiDevelopment,ShanghaiUniversityofFinance&Economics,

Shanghai200433,China)

Abstract:In recent years,more and more enterprises improve organization strategy ability and gain competitive advantages by improving organizational improvisation operation. This paper tries to construct a concept model concerning formation mechanism of organizational improvisation based on social network and organization learning theories. It takes enterprises with improvisation operation experience as the research object and analyzes the formation mechanism among firm social networks,organizational learning and organizational improvisation. The conclusions extend current organizational improvisation theories; it provides theoretical basis for further study of related topics of organizational improvisation and has some certain guidance of the improvement of organizational improvisation ability.

Key words:organizational improvisation; social network embeddedness; organizational learning

作者简介:王军(1981-),男,上海财经大学国际工商管理学院博士研究生;

基金项目:国家社会科学基金项目(11BGL049);上海财经大学研究生创新基金课题(CXJJ-2014-346)

收稿日期:2015-10-10

中图分类号:F270

文献标识码:A

文章编号:1001-4950(2016)02-0033-16

DOI:10.16538/j.cnki.fem.2016.02.003