周庆辉:纪实摄影到当代摄影的转型

傅尔得

今年,当享誉世界的摄影师塞巴斯蒂安·萨尔加多(Seb-

astião Salgado)的摄影书《创世纪》被恭恭敬敬地摆在台北诚品书店的旗舰店书架上,导演维姆·文德斯(Wim Wenders)为萨尔加多拍摄的纪录片《地球之盐》(The Salt of the Earth)在台北的电影院播放时,多年来一直追随萨尔加多创作理念的台湾摄影师周庆辉,却告别了纪实摄影,转向当代艺术摄影。

2015年3月至5月,台北当代艺术馆为周庆辉举办名为“人的庄园”的大型展览,这个集摄影、雕塑、装置、录像等多种创作形式为一体的展览,宣告周庆辉的彻底转型:从纪实摄影转到当代摄影,由一名记录者、描述者,成为了一名创造者、意见表达者。

《人的庄园》:现代人的困境

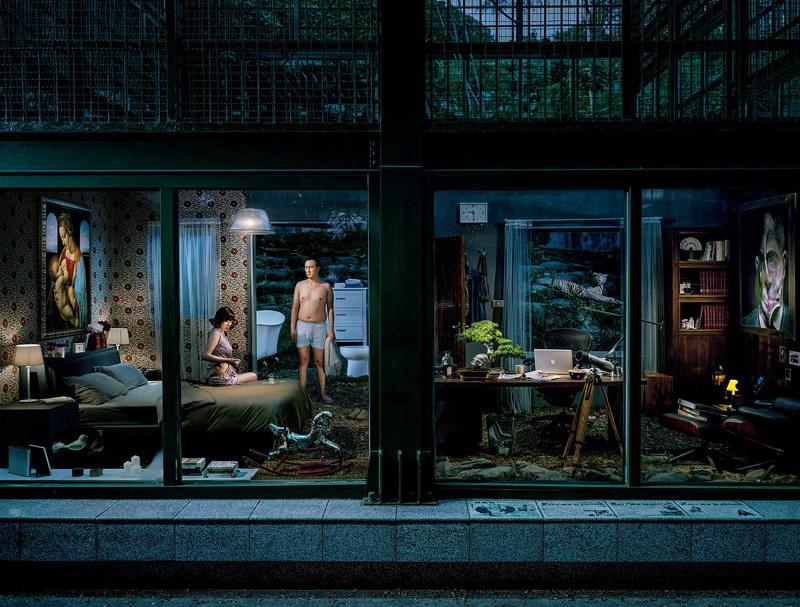

英国作家乔治·奥威尔在1945年出版的《动物庄园》一书中,曾以精妙的寓言表达了他对共产主义乌托邦的清醒认识。取名源自于这部小说的《人的庄园》,也保持了对当下的警醒。周庆辉用动物园中的牢笼,比喻人在现实生活中的困境,进行一系列的布景拍摄。

处于消费、网络社会中的现代人,面临着前所未有的现实困境和精神困境。在全球化趋势日益明显,科技日新月异的当下,在新自由主义经济秩序主导的当今世界,这困境变得多元和复杂。

面对如此庞大的现代困境,周庆辉提取了其中九个场景。他的创作内容,涉及网络社会中人与人的沟通,商业社会中人们的模式化生活、流行美学,全球化发展带来日益严重的贫富分化,现代社会压力下渐多的不孕症,以及人们在精神上面临的忧郁症、性别困扰等。

“当代艺术处理的是当代议题,而操作上要处理两件事:观念跟手段。其中,手段服务于观念。”

“摄影很直接,这会让人觉得当代摄影很简单,但用摄影讲一件事情,要转几个弯。”

周庆辉所谓的转弯,是观念转化为影像的过程中,所进行的“转译”。这个过程考验着一个艺术家的功底。它涉及创作者的知识积累、艺术涵养、对世界的解读,以及对现实问题的见解等;此外,最重要的一点便是创造力。而周庆辉在这部作品里的“转弯”,涉及主体的选择、场景的设置、符号的选择、如何设计表达和隐喻等。

《人的庄园》系列,有一个符号化的元素是被铜线缠绕捆绑的盆栽,重复出现在每一张作品中。这是周庆辉有意为之的中心线索。

他在研究忧郁症问题时,曾拜访过一位医生。那位医生给周庆辉讲了一个故事。他曾在跟一个病人谈话时,病人突然停下来,对医生说,你旁边的树在痛。周庆辉说:“那是一个盆栽,他觉得树在痛,是因为被捆绑了。这个捆绑,跟动物园笼子的捆绑异曲同工,所以我把这个意象用在里面。”

将人放进动物园的笼子中,主要的隐喻是束缚,个体所受到精神的束缚,周庆辉用盆栽来表现。而时代大框架的束缚,周庆辉用背景上的墙纸图案来表达。

在周庆辉所建构的场景里,不同的碎花图案出现在背景图上,这些类似工艺美术先驱、前拉斐尔派艺术家威廉·莫里斯 (William Morris)所设计的英伦风碎花墙纸,实则是由周庆辉从英国万国博览会水晶宫总设计师欧文·琼斯的一本书《中国图式宝典》上截取拼贴而来。这本出版于1867年的书,是欧文·琼斯在伦敦V&A(阿尔伯特和维多利亚)博物馆的中国文物展上搜集来的107个图案的集结,被一位台湾藏家购得。

“它是已被探险家、帝国主义拿走的文化。帝国主义最可怕之处是拿走你的文化,灭掉你的灵魂。大量流失文物上的图案,显示了时代的美丽与哀愁,这是一个庞大的框,符合我对动物园笼子的概念。”

在创作每一张作品前,周庆辉都会和他的创作团队反复开会、讨论,最后总结出一份1到5万字的文字描述,“我终于慢慢理解,每个符号都有其代表意义,每张作品的文本,都有指涉的社会现象。在街头打猎般碰运气的摄影时代结束了。”

在呈现不孕症问题的作品中,周庆辉画面里的女主角在打黄体酮,而房间墙上挂的一幅圣女图,周庆辉的用意是“圣母的无性生殖”。

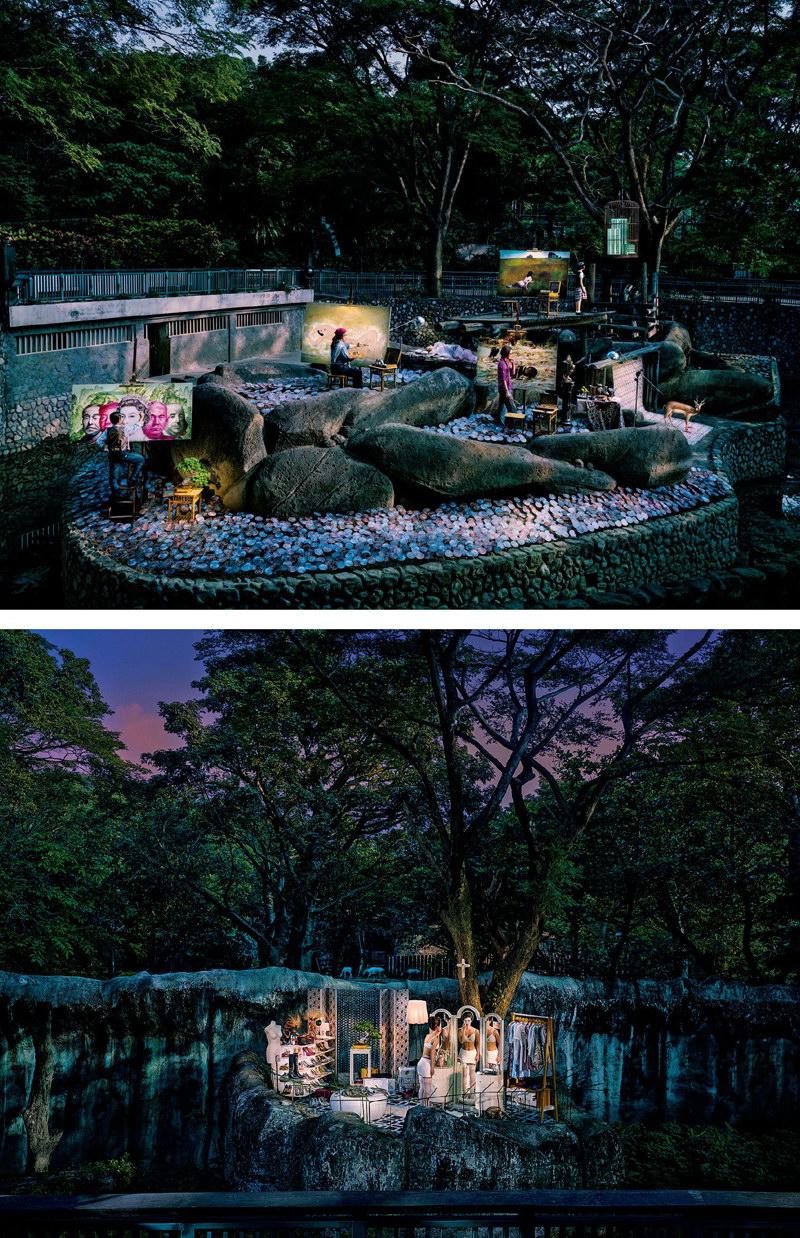

在一张探讨资本主义资本运作的作品里,周庆辉在地上铺满了钱币。作品的主体是四个艺术家正在创作四幅作品。

对着静物描绘的创作者,画面上呈现的是普利策新闻奖得主、南非自由摄影记者凯文·卡特在苏丹采访时拍摄的《饥饿的苏丹》(秃鹫与小孩的照片)。

面对流浪汉的创作者,画出的却是裸女,以及背景里站着一位望着笼子里高楼大厦的女孩。

较劲,跟西方决战一次

每一张作品,都可以看到周庆辉将观念转化成视觉画面时所做的努力。过程中,周庆辉运用了一些源自西方文化的视觉符号,有宗教画,有弗朗西斯·培根的油画,也有安德鲁·怀斯的名画,“这是我这次作品思考的问题之一,亚洲摄影师的发言权在西方人手上,我借用西方的元素,是为了透过地域的局限,开一个小门,让西方人进入,让他们看得懂后,再来理解我。”

两次世界大战之后,世界艺术的中心从巴黎转移到纽约,纽约成为艺术标准的制定者,也成为话语权、权力资本的中心。MoMA(美国当代美术馆)在二十世纪展出的几个摄影展,极大地改变摄影在艺术领域的地位,也逐渐改变了摄影风格的走向。作为世界艺术中心之外的他者,艺术家要被看见,作品要得到广泛的承认,的确不易。所以,是否要走向世界,是否屈服于流行中心,成了世界各地艺术家在前进路途中,反复拷问自己的问题。

周庆辉也不例外,在《人的庄园》之前,他几乎每五年推出一个大型摄影展,场地都是在台北市美术馆。作为台湾摄影家,这无疑是高规格的展示,但几次展览之后,周庆辉感到了向上拓展的无力。

“我想跟西方决战一次,我觉得我们有能力。”周庆辉开始较劲,他组织了一个几十人的拍摄团队,浩浩荡荡开始拍摄《人的庄园》系列。这一次,他不再以萨尔加多为标杆,转而向高古轩画廊的摄影师葛瑞·库德森(Gregory Crewdson)看齐。库德森是出生在纽约布鲁克林区的艺术家,父亲是心理学家,童年的库德森偷看了很多父亲的病例,这多少为他后来将镜头对准美国小镇上中产阶级的内心焦虑埋下伏笔。在此之前,爱德华·霍珀(Edward Hooper)用油画表达了当代美国人内心的精神寂寥与空洞,而库德森调动如好莱坞电影摄制组般的创作团队,制作场景,现场打光,最后拍出名闻天下的照片。

跟自己较劲,也向跟西方较劲的周庆辉,也组建了一支庞大的团队。“我跟我的团队一起看库德森的工作纪录片,我们有时候看20遍,就看他怎么布光。”

布光是周庆辉这次创作的重点环节之一。《人的庄园》系列九张组照,实际拍摄花了45天,每张作品,都要用一天搭景,一天布光,再一天进行拍摄。开拍之前,他们不仅要在电脑上进行模拟布光,还要到台湾天文台查阅资料,查阅前一年的这一天,太阳升起和落下的时间。“如果太阳五点升起,我就知道我的决战时间是哪半个小时,我们打好灯光,等着和自然光的融合。”周庆辉庞大的工作团队中,还有一个人专门负责在卡车上为摄影灯发电。

拍摄照片不容易

进入动物园拍摄,其实非常不易,从接洽到开拍,周庆辉用了两年时间。台北市立动物园始终没有通过周庆辉的拍摄计划,“一年多时间内,台北市立动物园开了很多次会。有次他们工作人员跟我说,李安当年拍老虎的时候,还带了一个动物心理医生,也是半年之后,才让他拍。我心里有数,他们不会让我拍,但他们不讲出来,我永远不想松口,因为我想要说服他们。”后来,通过努力,高雄和新竹的动物园答应了,“当动物园同意我使用场地后,在从高雄回台北的高铁上,我告诉自己,排除万难,借再多钱,也要做好。因为两年才有一个动物园愿意让我拍,如果因为资金不够,不是开自己玩笑?”

原本计划一张作品30万台币的成本,在实际拍摄中,变成了100万台币左右,“半年后发现不够,灯光组、美术组,照片的扫描、冲洗、装裱等都要不少钱。”

周庆辉押掉了房子和工作室,贷了1500万台币,来打这场战争。

“我觉得整个当代艺术都是在打创意战、资本战。我决定搏一下,如果因为钱的问题,我没有做,会后悔。人总是瞻前顾后,当我不准备留钱,只准备留作品的时候,胆子就大了。”

拍摄前,周庆辉常翻着国外摄影师的画册,边看边思考并研究艺术的资本市场、画廊、藏家之间的运作及关系,并通过多年的学习、实践,以及设备的更新,达到独立制作的能力。

在解决了场地,以及观念和技术这两个关键问题之后,《人的庄园》系列创作展开了。

住在麻风病村的三年

周庆辉是怀着报道摄影的理想走向摄影之路的典型。“我是因为看到寇德卡拍的吉普赛人,而喜欢上了摄影,进入这一行业。第一次听说萨尔加多,阮义忠老师告诉我,这个人很重要。”还在念大学的周庆辉,用开出租车的收入,参加了阮义忠的暗房学习班。在阮义忠的书架上,他被萨尔加多的画册《另一个美洲》所吸引。

服完兵役,正值台湾解严,报禁开放,媒体工作机会很多,周庆辉进入报社。“我选择进媒体,是因为可以广泛地接触社会,当时台湾摄影的主流是报道摄影,我想更清楚地看到社会的脉络。”周庆辉做了十五六年记者,换了好几家报社,最后选择从《中国时报》退下来。

做记者时期,不跑新闻时,周庆辉会去做专题,他从吵闹的街头、打架的立法院现场,走到了安静的“乐生疗养院”。“乐生”是台湾从日据时代便有的一个麻风病人集中疗养院,周庆辉一直记得他第一次到疗养院时的情形。

“那天下午两三点钟,我来到乐生疗养院,天气很热,中午老人家都不出来的。我开车进去的时候,听到有人跟我讲话,我只听到声音,没看到人,之后才看到一个跟木栅差不多高的人。麻风病人很容易因末梢神经侵蚀而被截肢,他的脚就被截断了。他养了很多狗,在门口做了木栅,狗全部关在房子里,风一吹过来,好臭,我不太敢靠近他。”

这位叫何新清的老人,是一位政治狂热者,知道周庆辉是跑立法院的记者后,跟他聊起来。后来,何新清出现在周庆辉的作品里,是在他的生命要完结时。“他抽着烟,眼神茫然地瞪着天花板,准备等待死亡。”

在反映麻风病的系列照片中,不难看到萨尔加多的影子。周

庆辉说:“整个思维方式上,我受萨尔加多的影响。”但是,他拒

绝将报道摄影的人文主义、人道主义等情怀跟自己的作品捆绑在一起,“我喜欢报道摄影,是因为我喜欢那个过程。我最怕人家跟我讲人文,人道主义有其道德制高点,报道摄影不能缺这一块,但它应在作品的血脉里;它不是显性,而是隐性的。”

拍摄麻风病,周庆辉要解决的是,“疾病不可怕,人们对疾病的想象才可怕。”他在进入“乐生疗养院”拍摄前,专程找医生咨询过,“麻风病被赋予了很多想象,比如说得了麻风病可能是不道德的,它就像魔鬼一样可怕,不像感冒、癌症等。”

周庆辉进入“乐生疗养院”,了解这个自动或被动封闭的群体。这个群体构成一个机能相当完备的封闭社会,占地宽广,有自己的菜场、监狱、赌场、医院、教堂、佛堂,也有妓女,还有投票箱。

留着山羊胡的周庆辉,由一个外来闯入者,变成了病人们熟悉的“胡子”。这需要长时间的磨合,周庆辉为了更接近他们,免费为人们拍摄证件照。前半年,周庆辉没有在相机里装底片,让麻风病人熟悉了他的快门声。

“后来,我发现我还是不能拍照,因为,他们互相聊天的时候,谁家小孩偷钱,哪个病人跟哪个病人不好,我都不知道,直到我决定搬进去跟他们住,变成他们的邻居。我向一个麻风病人租了一间房,他也住在里面。”周庆辉在“乐生疗养院”住了三年,当一个“麻风病二代”的婚礼在教堂举行后,他结束了拍摄,“在麻风病院的举行婚礼,表示他们不担心告诉朋友们,他妈妈是麻风病人,他们走出了阴霾。对我而言,这个计划结束了。”

追随萨尔加多的脚步

1993年,在美国度蜜月的周庆辉,在费城美术馆看到了萨尔加多的展览“劳动者”。作为一个有着经济学博士背景的摄影师,萨尔加多的足迹踏遍全球,在“劳动者”系列里,展现了世界经济的驱动力和发展。刚结束麻风病拍摄的周庆辉,因此萌发到中国大陆拍摄劳动者的计划。

“中国大陆正在改革之中,我想去寻找几百年来没有改变,但瞬间就会被工业发展抛下的职业,如麦客、马帮等。”周庆辉花了7年时间,拍摄了十几种即将消失的工种,系列名叫《消失的群像——劳动者纪事》。

“我去的时候,马帮正在运炸药,要把公路炸开。通了公路,马帮就消失了。”无论对于拍摄者还是被拍摄者而言,都是带有悲剧基调的拍摄——与即将消失的东西告别。

转型之困与必要

这个系列结束之后,周庆辉陷入了欲冲破自我重复的困境。

正如他日后对纪实摄影和当代艺术摄影所做的总结:“两者的痛苦不一样,纪实摄影会驾轻就熟,当代摄影不会。但当代摄影的每个创作,都是在解决新的问题,它需要不停地辩证、思考,和不停地推翻。”

在《野想黄羊川》计划里,周庆辉开始尝试从纪实摄影转型到当代艺术摄影。这个计划的源起,和台湾电脑制造商温世仁对大陆甘肃省武威市古浪县黄羊川镇的电脑资助计划有关。周庆辉决定将黄羊川镇小孩对电脑的想象,用影像来呈现。创作中,他用4×5大画幅相机拍摄农村小孩肖像,最后将作品以大尺寸呈现,小孩面孔一致呈现为无表情冷面肖像,使得作品具有某种“当代性”。

这个系列是从纪实到艺术的一个跨越,两者兼而有之。但之后的《人的庄园》,周庆辉完全进入当代艺术摄影的创作领域,用影像来表达他的创作观念。

周庆辉因其坚定决心和实践成果,成为摄影记者向当代艺术摄影转型的典型。在拍摄《人的庄园》时,周庆辉曾将其比喻为硫磺岛战役,“不是把硫磺岛拿下来,就是决定自己死在硫磺岛上。”在继续往前时,周庆辉怀着一种破釜沉舟的决心,除了对摄影的执着,这中间包含着创作者被看见、被了解、被承认的常人之理。当然,对现在五十出头的周庆辉来讲,改变有着急迫性。

在亨利·鲁斯(Henry Robinson Luce)1936年创办《生活》杂志后,纪实摄影师们迎来黄金年代。当1950年电视媒体兴起时,马格南图片社的成员们就意识到,他们黄金时代开始消退。1978年,《生活》杂志停刊,同年,以人道主义报道摄影闻名世界的尤金·史密斯(Eugene Smith)去世,无论是经济生存还是精神依存,都开始出现越来越不利于纪实摄影发展的景象。然而,世界各地的摄影师们,依旧背负着改变世界的理想,奔赴在战争、饥荒、灾难、艾滋病等现场。尽管如此,报道摄影师的前途却日益不明朗。萨尔加多更像个特例,他的经济学背景,让他有着在商业社会生存的可能。

中国大陆的摄影师们,从1980年代中期到1990年代,也将镜头对准弱势群体、边缘人群。如孙京涛、杨延康、李洁军拍摄过麻风病人,袁冬平、吕楠拍摄过精神病院,卢广拍摄过河南艾滋病村,侯登科拍过麦客,杨延康、黄新利拍摄过陕西的乡村天主教,等等。不过,随着大陆的改革开放和在国际社会上受到的关注日益增多,西方的策展人、画廊在1990年代初进入了中国,开始使得大陆摄影的主流审美逐渐改变,当代艺术摄影在市场和资本体系中日益升温。

周庆辉面临着同样的处境,或者说他的处境更难,因为相对于大陆,台湾的市场毕竟很小,此外,台湾的摄影市场一直不活跃。即便如此,他仍然选择了改变,他选择主动走向世界,走向潮流的中心,“摄影是志业,和信仰一样。我的生命重心就是在不停解决摄影带给我的各种困扰。”

周庆辉把自己的这一跃,称为一步险棋,“最近我都在想,我到底过不过得了这一关?”

他的改变是否成功,他是

否过得了这一关,有待于他决心走入的“游戏规则”来决定,需等市场来评判。